Chapitres

- Introduction03'28"

- L'étude sociologique des avocats : état des lieux08'10"

- Le marché des avocats requiert un nouveau type d'analyse04'45"

- Le problème de la fixation du prix de l'avocat05'50"

- La politique de la CEE et ses conséquences09'20"

- La notion de travail artistique08'55"

- Distinction entre travail artistique et travail des avocats01'58"

- La théorie des singularités01'34"

- La notion de singularité artistique01'03"

- La théorie des biens différenciés01'09"

- Les biens singuliers et leur caractère paradoxal05'49"

- Définition positive des singularités01'37"

- Premier élément : la multidimensionnalité05'30"

- Second élément : l'incertitude08'17"

- Troisième élément : l'incommensurabilité04'39"

- Les équipements du marché des singularités11'31"

- Les principes de fonctionnement du marché des singularités07'17"

- Les différents types de marché01'46"

- Définition des régimes de coordination03'28"

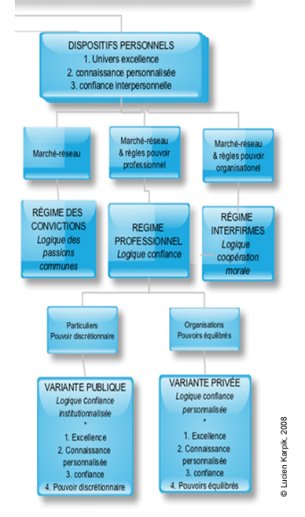

- Les dispositifs de jugement et leur divisio02'53"

- Les dispositifs impersonnels07'12"

- Les quatre régimes de coordination06'42"

- Les dispositifs personnels07'52"

- Les notions de désingularisation12'14"

Notice

L'économie des singularités

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Une coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités

Deuxième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous proposent de rencontrer Lucien Karpik pour aborder avec lui la question de l’ économie des singularités.

Le sociologue français Lucien Karpik est l’auteur d’un travail pionnier en matière de compréhension sociologique du marché. Ses recherches l’ont conduit dans un premier temps, à analyser de l’articulation État, profession et public qui caractérise le marché des avocats et de l’inadéquation, pour rendre compte du métier d’avocat, de la théorie traditionnelle du marché comme lieu de coordination par les prix.

Il s’est ensuite efforcé de construire, en s’appuyant sur de multiples études empiriques, une modélisation du fonctionnement du marché alternative à cette compréhension traditionnelle du marché. À cette théorie dite standard, il oppose la nécessité de en compte la confiance, le réseau, et les dispositifs de jugement qui aident le consommateur à réduire l’incertitude de la qualité des biens singuliers. L’économie des singularités présente les concepts fondamentaux sur lesquels repose cette modélisation.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Documents pédagogiques,Bibliographie

Cliquer sur l'image pour la voir en grand format

Un exemple de marché mondial : le cinéma

À la différence du choix de la théorie économique néo-classique qui s’exerce sur des produits posés comme équivalents, le « jugement » appuyé sur une connaissance des produits est, rappelle Lucien Karpik, ce qui rend possible le choix entre des produits incommensurables. Le consommateur actif peut, pour étayer son jugement personnel, s’appuyer sur des « dispositifs de jugement », tel le Guide Michelin pour tous ceux qui désirent trouver le « bon » restaurant (Karpik, 2000). Lucien Karpik distingue les dispositifs personnels, accessibles par l’intermédiaire de mon réseau de relations sociales, et les dispositifs impersonnels de jugement. Ces deux types de dispositifs m’alertent, en tant que consommateur, sur la qualité des produits proposés par un marché mais de façon différente.

La conversation avec mes proches et mes collègues sur ce qui vaut le coup d’être vu en ce moment, et dans lequel je tiens compte de leur personnalité et de la manière dont elle affecte leur jugement est un bon exemple de dispositif de jugement personnel. Ce dispositif de jugement personnel se distingue significativement des résumés de films assortis d’un certain nombre d’étoiles (ou de cœurs, etc) que je consulte dans le quotidien régional pour voir ce qui se joue (un exemple de « dispositif impersonnel substantiel ») et de la liste des meilleures entrées en première semaine d’exploitation à Paris (un exemple de « dispositif impersonnel formel »).

L’histoire du cinéma constitue un exemple idéal pour illustrer et confirmer la valeur heuristique de l’économie des singularités pour analyser toutes les situations dans lesquelles la transaction repose sur l’existence de mécanismes de connaissance, (les labels d’origine, les labels de qualité, les marques déposées, les hit parades, les réseaux) et où la concurrence pas la qualité l’emporte sur la concurrence par les prix. Il s’agit d’un exemple d’autant plus intéressant qu’il nous confronte à l’industrie du spectacle, un domaine aujourd’hui exclusivement étudié par les sociologues français de la culture sous l’ange des professions artistiques.

Jusqu’à une époque récente, la sociologie française s’est peu intéressée au marché cinématographique (Ethis, 2006). De ce fait, les études cinématographiques souffrent d’un déficit de recherches sur l’histoire des instruments de mesure de la qualité cinématographique et sur les conditions de leur mise en forme (Leveratto, 2003). Leur focalisation exclusive sur l’auteur et le film s’explique partiellement, en effet, par le « paradigme selon lequel, pour ainsi dire, le cinéma a commencé par être muet, avant de se voir imposer (ou superposer) le son et avec lui, la loi du marché et les exigences du divertissement de masse » (Montebello, 2003, 52). En privilégiant « l’étude du champ des professionnels (producteurs, réalisateurs, acteurs, distributeurs, exploitants, critiques…), elles continuent à sous-estimer le rôle des consommateurs dans l’histoire du cinéma, confirmant l’idée d’un déterminisme implacable du marché comme de l’industrie » (Montebello, 2003, 52). Depuis les travaux de Michel Barnier et de Jacques Choukroun ont aidé à faire justice de cette vision simpliste. Ils permettent de mieux comprendre le processus qui s’enclenche, en France, « vers les années 20 » du fait du succès que le spectacle cinématographique remporte dans tous les pays industrialisés. « Face à l’évolution de la demande des consommateurs urbains, qui exigent une élévation de la qualité du spectacle cinématographique, on assiste à un processus de reconversion industrielle des entreprises cinématographiques, l’expérimentation et l’adoption du procédé parlant étant une dimension de ce processus. Cette adoption va amplifier et accélérer la mise en relation des films et des personnes au sein de l’espace national, tout en augmentant considérablement le nombre de personnes concernées par cette mise en relation. L’effet esthétique produit par ces nouveaux objets (les « films parlants »), combiné à l’action des personnes (qu’elle soit le fait de l’État, des professionnels, ou des « simples » spectateurs) va contribuer à la mise en place de dispositifs d’expertise de la qualité cinématographique particulièrement efficaces constituants, transformant progressivement le spectacle local de l’exhibition de films en spectacle cinématographique national » (Montebello, 2003, 53). Fabrice Montebello montre bien comment le film sonore, du fait de son caractère standardisé (il est impossible de le “customiser’ comme les films muets pour l’adapter à une audience locale) va permettre de vaincre définitivement les résistances des exploitants parisiens à la « publication des recettes des salles » inauguré avant la première guerre par La cinématographique française. En effet, publier les recettes, c’est répondre à la demande publique et donc rendre disponible à tous « le seul indice rationnel disponible à l’époque du succès d’un film. Cela revient à faire exister l’audience comme instrument de mesure de la qualité d’un film, mais d’une qualité — et c’est en cela que la chose est nouvelle — transformée en affaire publique dans tous les sens du terme » (Montebello, 2003, 59). Citant les rapports qui signalent qu’avec le sonore, les exploitants sont devenus de « véritables directeurs de théâtre soumis à tous les risques du succès ou de l’insuccès des œuvres représentées » et le diagnostic du critique Claude Aveline constatant, en 1931, « nous avons changé. Maintenant nous n’allons plus au cinéma, nous allons voir un film », il confirme le phénomène d’invention de la singularité que souligne Lucien Karpik. La mise en place par les professionnels, sur le modèle des Oscars créés en 1927, de prix destinés à récompenser la qualité française (Grand Prix du Cinéma, 1934 ; Prix Louis Delluc, 1937) et surtout l’instauration, à partir de 1934, par la Centrale Catholique du Cinéma et de la Radio, des Fiches du cinéma complète la série des dispositifs de jugement offerts au consommateur (Montebello, 2003, 63-70). Les Fiches du cinéma, revue mensuelle, et les Films à voir et à ne pas voir, revue annuelle, offrent un exemple particulièrement intéressant d’une entreprise de cotation morale et artistique — obéissant au principe « Ne pas sacrifier la morale à la beauté » — qui s’adresse d’abord aux familles catholiques mais qui touche, du fait de son utilité pratique (elle propose une identification, un résumé et une évaluation de toutes les sorties cinématographiques, sans exception, sur le territoire français) un public de professionnels laïques exploitants, critiques, éducateurs). Notons que l’entreprise des Fiches du cinéma, laïcisée, existe toujours — elle possède son site Internet — et que Choisir, l’organe de la Centrale Catholique du Cinéma, s’est lui aussi progressivement laïcisé pour devenir, au terme d’une série de métamorphoses, Télérama. Ces initiatives, en convergeant, participent à « la normalisation des procédés techniques (sonorisation, format, durée standard), la mise en place d’instances d’évaluation […] internationale (festivals), l’unification de tous les métiers du cinéma au sein du Comité interprofessionnel du Film Français, créé en 1938 ». Au plan de l’opinion publique, les « revendications élitistes d’une avant-garde à la recherche de chefs d’œuvre » jointe à la « pression d’un public exigeant l’augmentation générale du « niveau » de la production conduira peu à peu l’État à reconnaître « la valeur culturelle et la richesse nationale du film » puis à définir des « critères d’identification de la qualité cinématographiques susceptibles de guider l’action des personnes » qui déboucheront, au termes d’un fort travail d’équipement du marché cinématographique (création du CNC, création de l’IDHEC, soutiens aux Ciné-Clubs puis aux salles d’Art et Essai) sur les premières aides sélectives à la réalisation de films (Montebello, 2003,70).

L’étude de Fabrice Montebello prend tout son sens au moment où la généralisation d’Internet dans les foyers français nous permet d’observer en direct, et le cas échéant, de participer nous-mêmes à la prolifération des dispositifs de jugement créés par les usagers soucieux de faire partager leur expertise personnelle de la qualité artistique (Leveratto, 2008). Mise en relation avec le processus de patrimonialisation artistique du cinéma (Guy, 2000) et la domestication du spectacle cinématographique rendue possible par le DVD, elle nous invite à être attentifs à la diversité des régimes de coordination qui structurent aujourd’hui, à côté du « régime Mega » caractéristique du marché des blockbusters (Karpik, 2007) la consommation cinématographique.

Références

- AKERLOF G. A., 1970, « The Market for Lemons : Quality, Uncertainty et Market Mecanism », The Quaterly Journal of Economic, vol 84, 3, 488-500 [traduction : « Le marché des lemons : incertitude sur la qualité et mécanisme de marché », BACACHE-BEAUVALLET M. et MONROUSSE M., 2003, Textes fondateurs en sciences économiques depuis 1970, Rosny-sous-Bois, éditions Bréal, p. 9-22].

- BARNIER J., 2002, En route vers le parlant, Liège, Éditions du Cefal.

- CHOUKROUN J., 2008, Comment le parlant a sauvé le cinéma français : Une histoire économique 1928-1939, Paris, AFRHC.

- ETHIS E., 2006, Sociologie du cinéma et de ses publics, Paris, Armand Colin.

- FREIDSON E., 1986, « Les professions artistiques comme défi à l’analyse sociologique », Revue Française de Sociologie, XXVII, 431-443, p. 431.

- GADREY J., 2008, « Le bon, le beau et le grand : entre culture et marché, les singularités », Revue Française de Sociologie, 49-2, 379-389, p. 388.

- GUY J.M., 2000, La culture cinématographique des Français, Paris, La documentation française.

- KARPIK L., 1989, « L’économie de la qualité », Revue Française de Sociologie, 30, 2, p. 187-210.

- KARPIK L., 2000, « Le Guide rouge Michelin », Sociologie du travail, 42, 3, p. 369-389.

- KARPIK L., 2008, « De l’existence et de la portée de l’économie des singularités », Revue Française de Sociologie, 49-2, 407-421.

- LEVERATTO J.M., 2000, La mesure de l’art. Sociologie de la qualité artistique, Paris, La dispute.

- LEVERATTO J.M., 2003, « Histoire du cinéma et expertise culturelle », Politix, vol. 16, n° 61/2003, p. 17-50.

- LEVERATTO J.M., 2007, « The Cinema, the State and the Audience in Europe », in LEONARDI L., Opening the European Box. Towards a New Sociology of Europe, Firenze, Firenze University Press, p. 183-205.

- LEVERATTO J.M., 2008, Internet et la sociabilité littéraire, Paris, BPI, p. 88.

- MENGER P.M., 1997, La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, Chapitre V : « Les fonctions professionnelles et leurs cumuls », p. 174-200.

- MONTEBELLO F., 2003, « Le spectateur comme expert », in SOJCHER F. et BENGHOZI P.J. (dir), Quel modèle audiovisuel européen ?, Paris, L’harmattan, Paris, p. 205-217.

- MONTEBELLO F., 2003, « Des films muets aux films parlants. Naissance de la qualité cinématographique » in Politix, Politiques du Cinéma, Vol. 16, n° 61/2003.

- MONTEBELLO F., 2005, Le cinéma en France, Paris, Armand Colin.

Liens

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La consommation culturelle

KutyOlgierdMontebelloFabriceLeverattoJean-MarcDeuxième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’économie

-

La flexibilité

KutyOlgierdPichaultFrançoisXhauflairVirginieLeverattoJean-MarcQuatrième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - L’Etat

-

La négociation contemporaine

KutyOlgierdLeverattoJean-MarcOrianneJean-FrançoisDuboisChristopheCinquième partie de l'Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l'Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - La

-

L'innovation

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcPremière partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Introduction

-

Justice et management : enjeux et défis

KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcFicetJoëlDelvauxDavidTroisième partie de l’Essentiel "Eléments pour une rencontre de la Sociologie et de l’Economie" qui fait suite à la Grande Leçon "La sociologie peut-elle aider à comprendre l'économie ? - Le nouveau

-

L'Etat social actif

KutyOlgierdMacquetClaudeVranckenDidierLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Quatrième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les auteurs vous

-

Le nouveau management public

KutyOlgierdSchoenaersFrédéricLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Troisième partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous

-

Introduction à une socio-anthropologie des marchés

TréposJean-YvesKutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Première partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? ». Les auteurs vous

-

La négociation

KutyOlgierdLeverattoJean-MarcUne coproduction Université Paul Verlaine-Metz / Université Ouverte des Humanités Cinquième et dernière partie de la Grande Leçon « La sociologie peut-elle aider à comprendre l’économie ? » Les

-

A l'épreuve des inégalités culturelles

MagroRaymondLeverattoJean-MarcLa sociologie à l'épreuve des inégalités culturelles constitue le cinquième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues.

-

Sociologie de la musique et des amateurs

HennionAntoineLeverattoJean-MarcPremier volet du programme « Sociologie de l'art et de la culture », réalisé par Jean-Marc Leveratto, qui propose une introduction à l'analyse sociologique de la consommation culturelle. L'écoute de