Notice

L’utilisation de modèles numériques de terrain et de données géologiques pour les travaux des PCR « Réseau de lithothèques » et du GDR SILEX

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Intervention de Christophe Tufféry (Inrap) et Vincent Delvigne (Université de Liège, Service de Préhistoire)

Depuis une quinzaine d'années, les chercheurs participant à plusieurs projets collectifs de recherche (PCR) "Réseau de lithothèques", fédérés depuis 2019 dans le cadre du GDR SILEX, tentent de faire converger leurs modes de description des formations géologiques exploitées par les groupes préhistoriques.

L'objectif général de ces travaux est de mieux comprendre les mécanismes potentiels et les relations théoriques entre les formations géologiques contenant des ressources siliceuses (silicites), depuis leurs formations d'origine (gîtes primaires) jusqu’aux formations les plus distantes (formations secondaires). Ces précisions viennent supporter les déterminations pétrologiques qui cherchent à déterminer l’origine spatiale des objets archéologiques découverts sur les sites ainsi que l'accessibilité et la circulation (naturelle mais aussi anthropique) des géomatériaux.

En mobilisant diverses données sur les reliefs actuels, issues de l'IGN (BD Alti 250m et 75m, RGE 5m et 1m), des essais de restitution des itinéraires potentiels théoriques ont été produits pour plusieurs gîtes secondaires en France. Grâce à l’utilisation combinée des logiciels de système multi-agents (SMA) NetLogo et de SIG QGis, les exemples proposés permettent de discuter des échelles de résolution. Ainsi les données altimétriques actuelles de trop grande précision ne sont pas toujours adaptées à des recherches qui doivent tenter de reconstituer des paléotopographies.

Dans la même collection

-

Sites pastoraux d’altitude et parcours de troupeaux confrontés au relief : chemins, limites et terr…

Intervention de Mélanie Le Couédic (ITEM, Université de Pau et des pays de l’Adour) Cette communication propose quelques pistes de réflexion sur l’utilisation des MNT pour l’étude des sites pastoraux

-

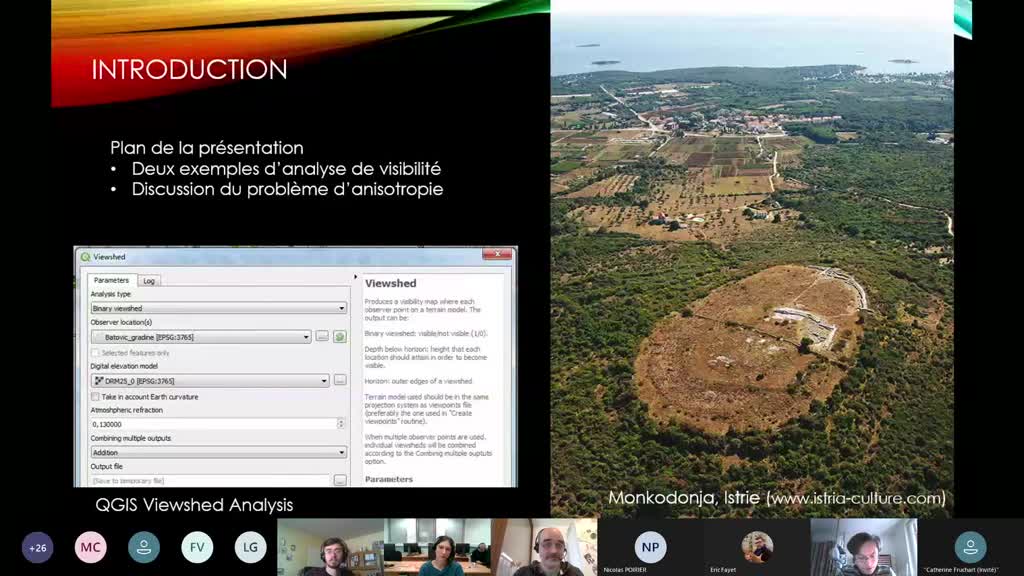

Analyse de visibilité : du paysage vu au paysage vécu

Intervention de Zoran Čučković (Chrono-environnement, Université Bourgogne-Franche-Comté)

-

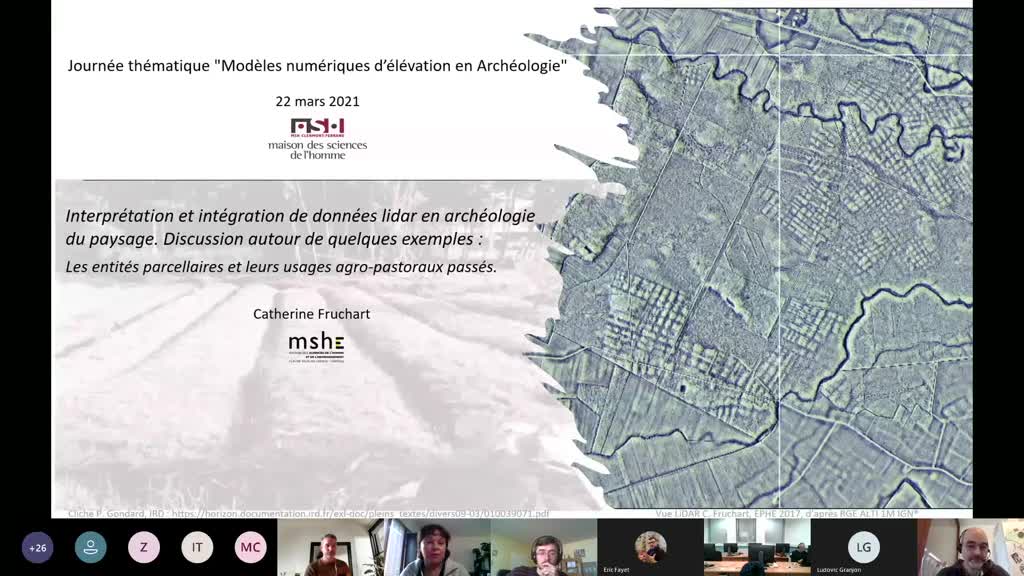

Interprétation et intégration de données lidar en archéologie du paysage. Discussion autour de quel…

Intervention de Catherine Fruchart (MSHE Ledoux, Université Bourgogne-Franche-Comté)

-

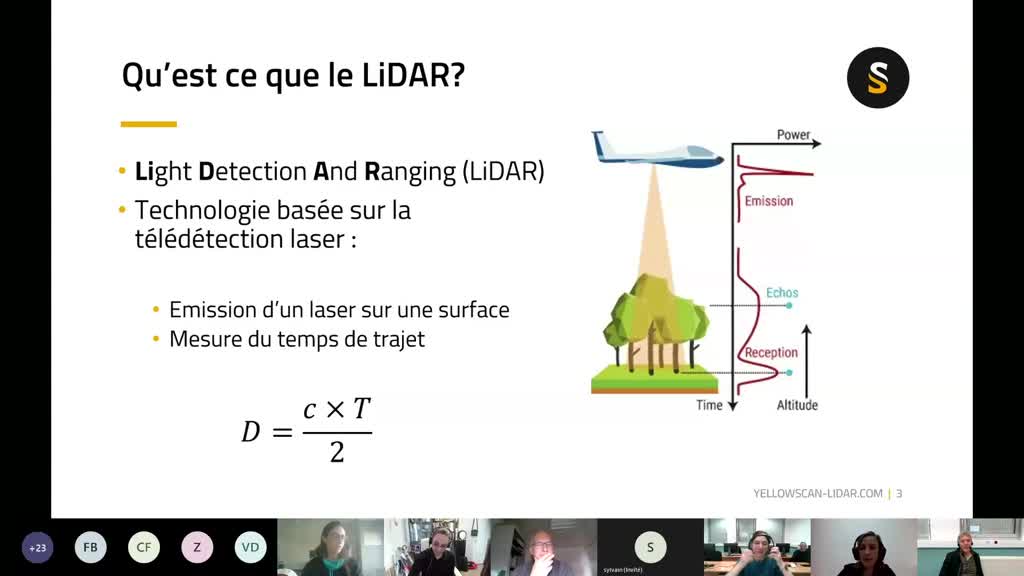

Lumière sur le LiDAR pour Drone : Fonctionnement, applications et limites

Intervention de Laure Fournier (Entreprise Yelloscan)

-

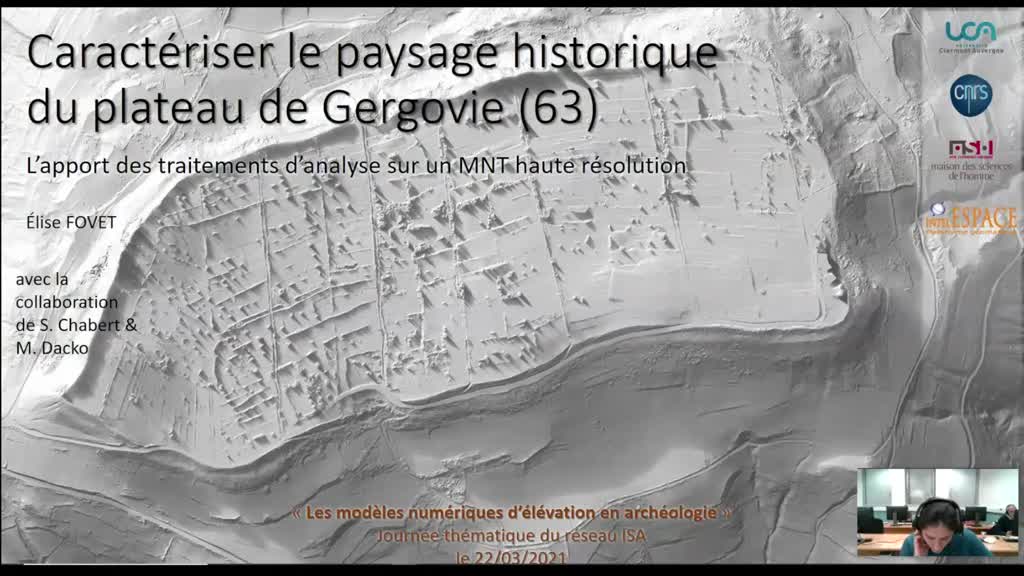

Caractériser le paysage historique du plateau de Gergovie (63) : l’apport des traitements d’analyse…

Intervention d'Élise Fovet (MSH Clermont-Ferrand) Les modèles numériques de terrain à haute résolution constituent une source d’information primaire permettant de repérer, mais aussi d’identifier et

-

Le complexe routier et cultuel gallo-romain du col de Ceyssat au pied du Puy de Dôme : confrontatio…

Intervention de Jean-Paul Brun (entreprise INAIRTECH) Les fouilles conduites au col de Ceyssat au début des années 2000 ont révélé un important complexe routier et cultuel d’époque romaine lié, d’une

-

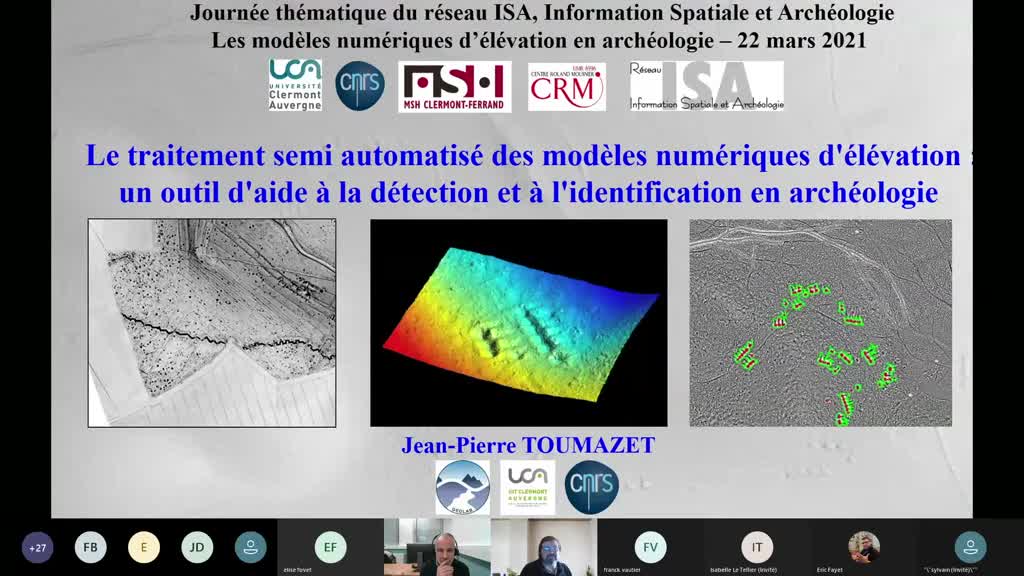

Le traitement semi automatisé des Modèles numériques d'élévation : un outil d'aide à la détection e…

Intervention de Jean-Pierre Toumazet (Géolab, Université Clermont Auvergne) L’utilisation du LiDAR comme outil d’aide au diagnostic archéologique s’est généralisée au fil des années, en raison des

-

Lidar par drone pour l'archéologie : retour d'expérience

Intervention de Carine Calastrenc, Nicolas Poirier et François Baleux (laboratoires TRACES (UMR 5608) / FRAMESPA (UMR 5136), Univ. Toulouse Jean Jaurès)

-

Le potentiel du RGE Alti pour les analyses à petite échelle : l'exemple de la région Centre-Val de …

Intervention de Nathanaël Le Voguer (UMR 7324 CITERES-LAT, Université de Tours) Le RGE Alti est un MNT au pas de 1 mètre de l'IGN ayant pour but de cartographier avec précision la topographie du sol

Sur le même thème

-

Façonnage bifacial au temps de Kheops (1ère moitié du 3e millénaire avant notre ère) : élaboration …

BrioisFrançoisDans ce film, François Briois nous présente les résultats de ses travaux sur les méthodes de confection des couteaux bifaciaux de type égyptien (1ère moitié du 3e millénaire avant notre ère).

-

Façonnage de bifaces de type Paléolithique moyen [Partie 2/2]

MourreVincentVincent Mourre nous présente des expérimentations de façonnage de bifaces de type Paléolithique moyen. Ce deuxième film présente un façonnage de biface cordiforme, par percussion à la pierre et au

-

Façonnage de bifaces de type Paléolithique moyen [Partie 1/2]

MourreVincentDans ces deux films, Vincent Mourre nous présente des expérimentations de façonnage de bifaces de type Paléolithique moyen. Ce premier film illustre un exemple de taille d’un biface triangulaire par

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisée par percussion minérale directe.

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisé par percussion directe minérale et organique,

-

Démonstration de taille de silex : façonnage d'une « feuille de laurier » solutréenne

BiardMiguelL’étude des populations préhistoriques passe par l’analyse de leur culture matérielle parmi lesquels les outils en silex constituent une importante source d’informations. La démarche expérimentale

-

Étiolles, un chantier de fouilles qui fait école

ChristensenMarianneDécouvert en 1971, le site d’Étiolles livre des vestiges de campements de la fin du Paléolithique parfaitement fossilisés dans les limons d’inondation de la Seine. Grâce à cette conservation

-

Les outils en pierre préhistoriques

ValentinBorisAu cours des 3 millions d'années d'histoire humaine, les pierres cassantes et coupantes comme le silex ont constitué pendant très longtemps les seuls matériaux pour fabriquer des outils résistants