Notice

"Intonation dans les langues à tons africaines"Annie Rialland - Laboratoire de Phonétique et Phonologie, CNRS/Sorbonne-Paris Cité, Paris

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Descriptif

Dans le cadre du séminaire Terrains, analyse et comparaison des langues (TACoL)

"Intonation dans les langues à tons africaines"

Annie Rialland

Jeudi 25 janvier2018 - Centre Haudricourt, 7 rue Guy Môquet, 94800 Villejuif

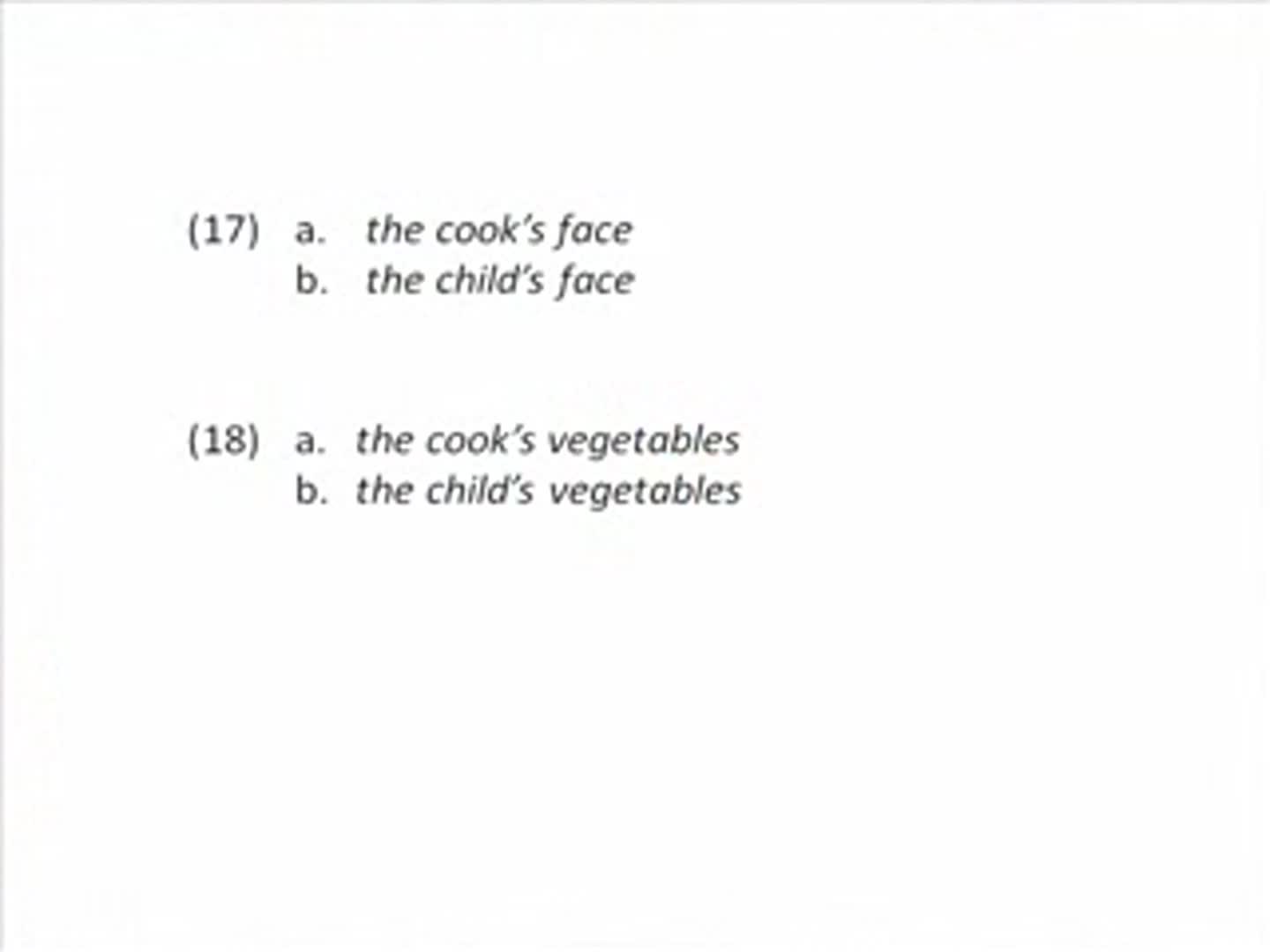

Bien que près d’un tiers des langues du monde soient parlées en Afrique, les travaux sur l’intonation des langues africaines restent rareset les ouvrages sur l’intonation, qu’ils soient des livres de synthèse ou des ouvrages collectifs, ont jusqu’à très récemment quasiment ignoré les langues africaines (Hirst & di Cristo 1999, Jun 2005, 2014, entre autres). Le livre “Intonation in Africanlanguages” (2016, Laura Downing et Annie Rialland, eds.) a commencé à combler cette lacune. Notre présentation s’appuiera fortement mais non exclusivement sur les études publiées dans ce livre. Notre but principal sera de dégager les développements actuelsdans le domaine de l’intonation dans les langues africaines et de montrer comment ces études peuvent contribuer à une modélisation des relations entre tons et intonation et plus généralement à celle des phénomènes réalisés de façon concomitante

Les points que nous considèrerons plus particulièrement sont les suivants:

1) descentes mélodiques,

2) tons de frontières

3) expression defocus

4) marquage des questions polaires

Les recherches sur l’intonation des langues africaines en sont à leur début et elles s’avèrent déjà riches en implications théoriques (modélisationdes superpositions, modélisation des anticipations dans la production de la parole, enrichissements typologiques).

Sur le même thème

-

Quels ouvrages écrivent les locuteurs du croissant ?

PisuRafaëlloÉtudier les parlers locaux ne se limite pas à analyser les langues en tant que système linguistique. La sociolinguistique a pour postulat de base qu'on ne peut s'intéresser à une langue sans prendre

-

Le croissant dans l’atlas sonore des langues régionales de France

Boula de MareüilPhilippeDepuis quelques années, dans le laboratoire LISN du CNRS, on développe un atlas sonore des langues régionales de France qui prend la forme d'un site web présentant une carte interactive de France,

-

Soutenance de thèse : Robert GAVRILESCU

GavrilescuRobertGarciaBrigitteSallandreMarie-AnneNystVictoriaRathmannChristianBogdanGeluSoareElenaSoutenance de thèse : Robert GAVRILESCU Description linguistique de la Langue des Signes Roumaine. Analyse de la variation linguistique et sociolinguistique dans deux régions roumaines

-

Des langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien

EtxepareRicardoDes langues au-delà de la parole : une réinterprétation des mains négatives du gravettien

-

Conférence du professeur Frank Lichtenberk | Apparition et disparition des classificateurs possessi…

LichtenberkFrankConférence de Frank Lichtenberk (Université d'Auckland, Nouvelle-Zélande) | Apparition et disparition des classificateurs possessifs en austronésien / The rise and demise of possessive classifiers in

-

conférence du Professeur James A. Matisoff | Les initiales laryngales primaires et secondaires en T…

MatisoffJames A.Conférence du Professeur James A. Matisoff (Université de Californie, Berkeley) | Les initiales laryngales primaires et secondaires en Tibéto-birman | 06 mai 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à

-

conférence du Professeur Brian Joseph | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics

JosephBrian D.Conférence du Professeur Brian Joseph (Ohio State University) | On the Need for History in Doing Balkan Linguistics | 02 octobre 2008 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | Ta…

NicolaïRobertJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | De …

Taine-CheikhCatherineJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

ATELIER DÉSERTS. Y A-T-IL DES CORRÉLATIONS ENTRE L'ÉCOSYSTÈME ET LE CHANGEMENT LINGUISTIQUE ? | Aux…

ToscoMauroJournée d'étude Déserts. Y a-t-il des corrélations entre l'écosystème et le changement linguistique ? | 19 octobre 2009 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

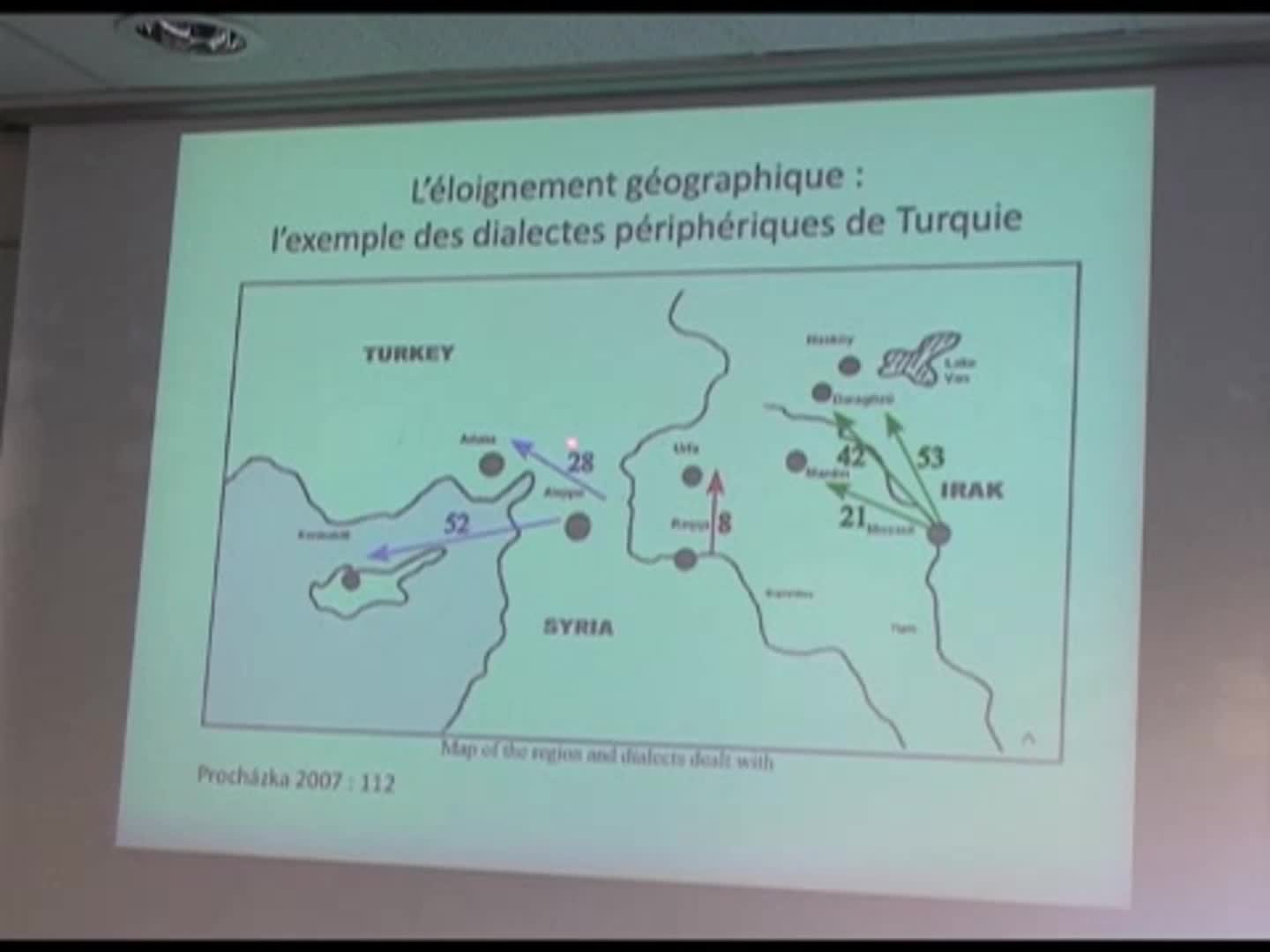

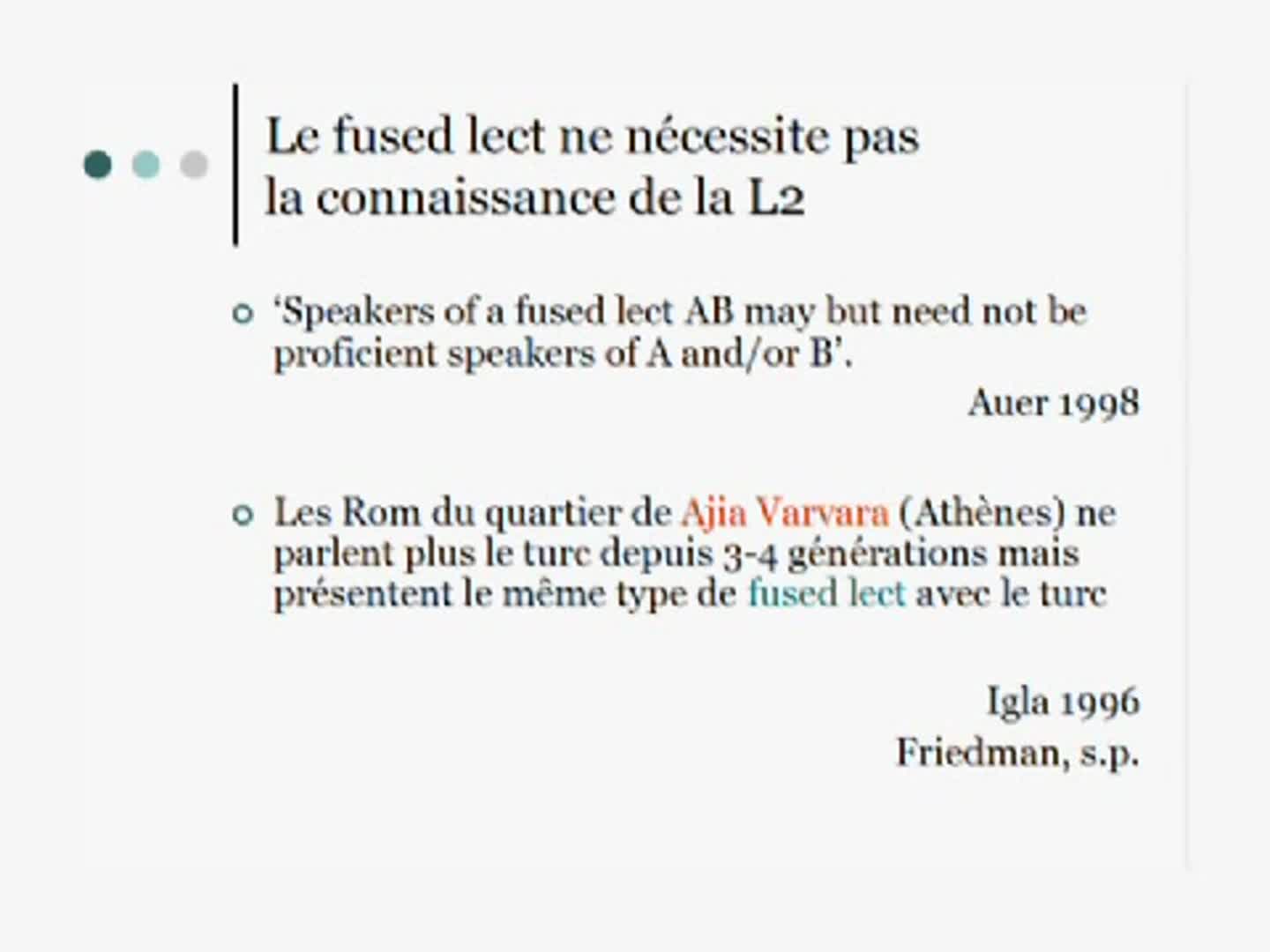

ATELIER ÉCOLOGIE DU CHANGEMENT LINGUISTIQUE | Contact de langues et écologie : le romani et le poma…

AdamouEvangeliaJournée d'étude Écologie du changement linguistique | 23 octobre 2008 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)

-

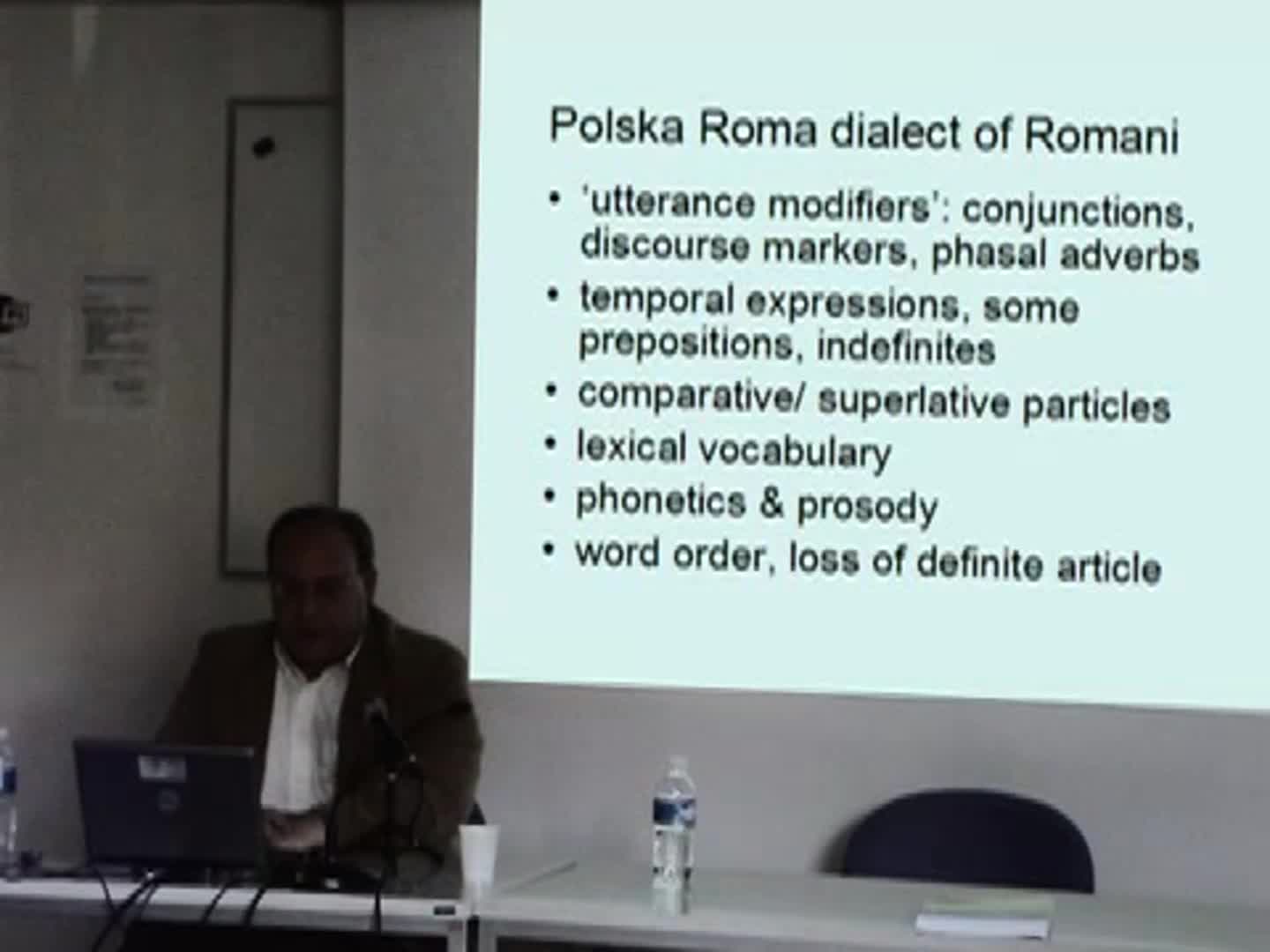

ATELIER ÉCOLOGIE DU CHANGEMENT LINGUISTIQUE | Cultural hybridity, contact, and contrast: The cases …

MatrasYaronJournée d'étude Écologie du changement linguistique | 23 octobre 2008 | CNRS - Langues et Civilisations à Tradition Orale (LACITO)