Chapitres

- Phase de recherche01'16"

- Fabrique intellectuelle des des stratégies06'02"

- Sources03'32"

- Organisation de l'ouvrage01'51"

- Eclatement de la guerre en Ukraine05'45"

Notice

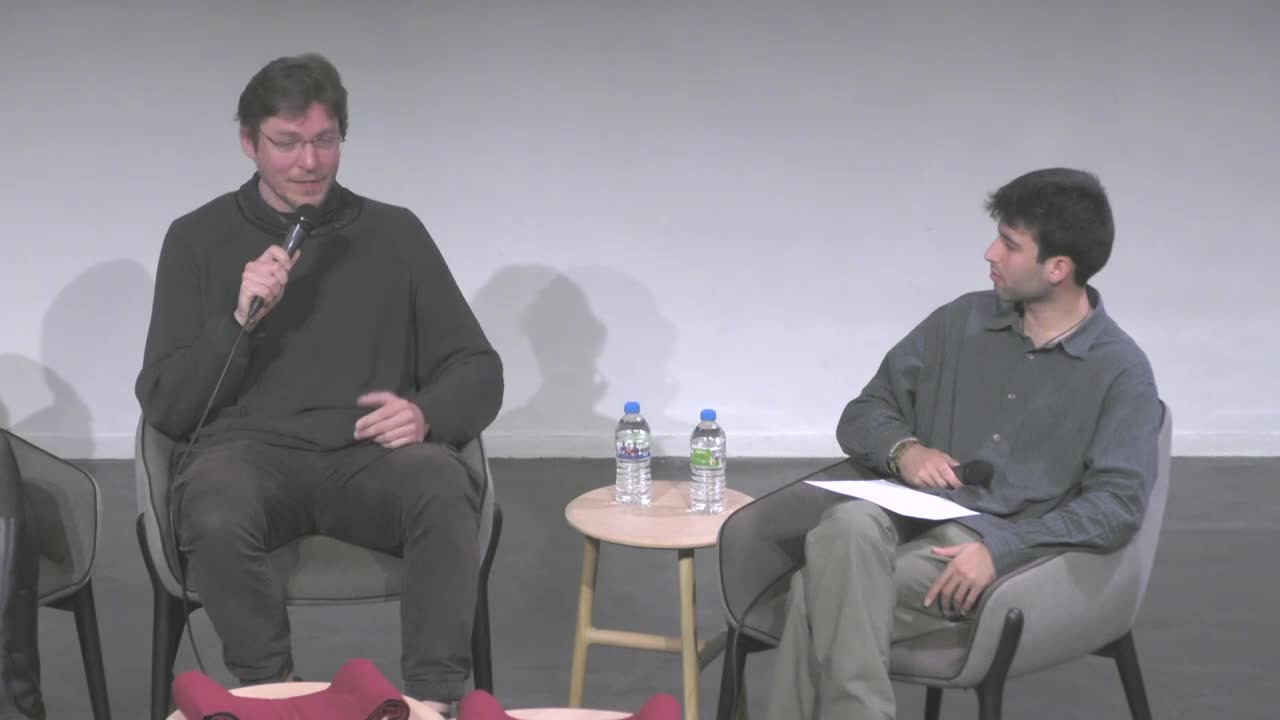

Dimitri Minic - Pensée et culture stratégiques russes

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Interview de Dimitri Minic, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Pensée et culture stratégiques russes", en librairie le 20 avril 2023.

Dimitri Minic est chercheur au Centre Russie/NEI de l'Ifri. Docteur en histoire des relations internationales de Sorbonne Université (2021), il a obtenu un financement doctoral de trois ans de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) et de l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (IRSEM), du ministère des Armées. Il a également été consultant à la DGRIS, où il a produit des rapports sur les questions énergétiques en Eurasie et en Amérique du Nord.

Sa thèse est intitulée « Contourner la lutte armée : la pensée stratégique russe face à l’évolution de la guerre, 1993-2016 ». Ses recherches portent sur la pensée stratégique, l’armée et les capacités hybrides et de haute intensité russes. Il travaille également sur les problématiques de la culture stratégique et de la perception des menaces des élites politico-militaires russes.

Vous trouverez la transcription dans l'onglet Documentation

Intervention / Responsable scientifique

Documentation

Transcription

J'ai commencé ma phase de recherche, quelques mois, au fond, après l'annexion de la Crimée, la subversion du Donbass - environ six/sept mois après - qui étaient des événements spectaculaires en vérité, et qui ont marqué beaucoup à l'époque. Non seulement la communauté des experts, des chercheurs, les journalistes, l'espace public, mais aussi les gens en soi, y compris ceux qui s'intéressaient évidemment à ce pays qui surprenait à nouveau. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que la Russie avait envahi la Géorgie quelques années avant, six ans avant l'annexion de la Crimée. Et que là, elle démontrait, au fond, une capacité à agir de façon indirecte. Elle appliquait un autre mode d'action qui était différent de l'influence non-militaire qu'elle disséminait dans l'espace euro-atlantique, dans l'espace post-soviétique, mais qui n'était pas non plus une lutte armée interétatique. C'était un mode intermédiaire intéressant qui se rapproche de la stratégie indirecte. C'est tout ça qui a créé de l'intérêt. Et à l'époque, on s'est peut-être rendu compte que c'était un pan de la stratégie russe qu'on avait omis d'étudier depuis maintenant longtemps, depuis même la chute de l'Union soviétique. Le récit des événements en soi, même la compréhension de l'application de ces stratégies, l'annexion de la Crimée, la subversion du Donbass en particulier, avait été assez bien décrite. C'était un travail de chercheurs, mais aussi beaucoup de journalistes. Et l'application en soi avait été bien décrite. Ce qui manquait, c'était les racines, au fond, intellectuelles, doctrinales, théoriques, de l'application de cette stratégie indirecte et les questions suivantes. En fait, que pensent les Russes, concrètement, de la stratégie ? Que disent les stratégistes russes ? On avait tendance à beaucoup projeter nos catégories sur ce que faisaient les Russes, avec des termes, soit qu'eux-mêmes n'utilisaient pas, guerre hybride, tous ces termes-là ; soit en projetant de vieilles catégories qu'on tire de l'époque soviétique, maskirovka, et tous ces concepts-là qui, sans être complètement inappropriés, ne correspondaient pas exactement à ce que les stratégistes russes pensaient. Donc, il y avait un déficit, non pas forcément dans la compréhension de l'application de ces stratégies, mais plutôt dans la compréhension de leurs racines théoriques, doctrinales, institutionnelles. Et au fond, que pensent les Russes de la stratégie ? D'où ça vient cette stratégie ? De quels cerveaux ? Quels sont les acteurs qui ont participé à son élaboration théorique, etc. ? La deuxième raison, selon moi, c'est que, certes, quand ces événements ont éclaté, les experts, les chercheurs ont commencé à s'intéresser justement à cette stratégie, y compris les experts de la défense russe ont voulu s'intéresser à la stratégie russe, en fait. Parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait un pan de la stratégie russe qui leur avait échappé. Ce qui manquait, c'était la fabrique, les sources de la fabrique stratégique russe, donc la littérature militaire russe au sens large, les revues militaires financées par le ministère de la Défense, les journaux militaires, les dictionnaires et encyclopédies militaires, et d'autres sources également que j'ai utilisé dans ma thèse, dans mon livre. Il m'a semblé que c'était la raison fondamentale pour laquelle on ne comprenait pas les racines théoriques de ces stratégies. C'est d'abord et avant tout, je pense, un déficit de sources et non d'accès aux sources. À partir de la chute de l'Union soviétique, on s'est concentré sur, évidemment, les conflits armés auxquels la Russie a participé. On s'est concentré aussi sur, plutôt la structure de l'armée russe en tant qu'organisation. Et on a délaissé progressivement, en fait, la pensée stratégique. Et donc c'est aussi à ça que j'ai voulu remédier. J'ai voulu pallier ce manque, cette lacune dans la recherche, à mon avis. C'était aussi de faire un ouvrage important sur la pensée stratégique russe, post-soviétique, dont le cœur et la théorisation du contournement de la lutte armée. Au fond, il y avait trois problèmes avec la littérature existante, et notamment avec celle qui parlait de la stratégie. Premièrement, les sources de la littérature militaire russe, post-soviétique, pouvaient être utilisées effectivement, mais souvent de façon trop restreinte, sans produire une étude systématique sur plusieurs années, et sur même plusieurs décennies de cette pensée stratégique russe, post-soviétique, et donc de ne pas en avoir une vision globale. Souvent, c'est des auteurs qui se concentraient sur un pont. Par exemple, Timothy Thomas s'est spécialisé sur la guerre informationnelle vue par les militaires russes, post-soviétique. C'était utile, mais ça me semblait très insuffisant. D'autant que ça se basait sur des sources assez restreintes au fond. Même si c'étaient des sources utiles et originales, mais encore trop restreintes. Au fond, moi, j'ai pris ces sources, j'en ai analysé plusieurs centaines, même plusieurs milliers, et je les ai, comment dire, articulées avec des sources un peu plus connues, comme les doctrines, les documents de doctrine. En fait, éclairer les documents de doctrine à l'aune de la réflexion militaire stratégique des Russes eux-mêmes. Et articuler l'ensemble, aussi avec les discours d'officiels militaires qui n'étaient jamais étudiés, les discours d'officiels militaires, ou très peu, et des discours politiques, comme le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. Au-delà des lacunes en termes de sources, il y avait une négligence sur une autre dimension de la production intellectuelle militaire russe, qui étaient les cadres cognitifs, au fond de ces élites militaires, leurs croyances, leurs idées, leur mode de pensée, leurs références, même intellectuelles. Je ne soupçonnais pas cette dimension de la production intellectuelle militaire russe. Moi, je m'imaginais une production intellectuelle froide. C'est l'idée, un peu, que je m'étais faite aussi, à partir de la petite partie de littérature qui parlait de ça. C'est-à-dire, eux s'intéressaient vraiment à la dimension théorico militaire. Quand j'ai commencé à explorer les sources, bien sûr, il y avait cette dimension, c'était important. C'est la moitié de mon travail, mais l'autre moitié, c'est de bien comprendre que, au milieu de leurs démonstrations théorico militaires, il y a plein de choses très intéressantes qui nous évoquent leurs croyances, leurs idées, leurs représentations, leur mode de pensée, et qui participent grandement à l'élaboration stratégique. Ce n'est pas anecdotique, c'est fondamental. La théorisation du contournement de la lutte armée, ce n'est pas qu'une élaboration conceptuelle, des changements doctrinaux, des changements institutionnels ou des débats épistémologiques sur les sciences de la guerre. C'est aussi une perception de l'environnement stratégique, une perception hostile de l'environnement stratégique, des croyances centrales qui sont anciennes, d'autres renouveler, un mode de pensée, une terminologie, une dialectique du rejet et de l'inspiration par rapport à l'Occident. Donc c'est tout ça, l'observation des stratégies occidentales, des concepts occidentaux. Donc c'est tout ça. J'ai principalement exploité la littérature militaire russe, post-soviétique parce que c'était un réservoir de sources, comme je l'ai dit, très négligé, y compris pour ceux qui parlaient de la stratégie russe. C'était ça qui était incroyable en fait. Ils parlent de la stratégie russe, sans parler des stratèges russes, des stratégistes russes, de la pensée stratégique russe. Au fond, c'est sur la littérature militaire russe, post-soviétique que je me suis concentrée et que j'ai articulée aux autres types de sources plus connues, plus exploitées. Je pense notamment aux discours politiques, mais aussi aux documents de doctrine qui sont relativement quand même bien connus en France, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs. Alors, après, sur l'accès aux sources. En fait, la complication c'était, je pense qu'il y avait deux complications. La première, c'était d'identifier ces sources. Comme je vous le dis, elles ont été tellement négligées que quand on lit des ouvrages, des travaux sur la stratégie russe, sur l'armée russe, on ne voit jamais ce type de sources. La littérature militaire, on la voit, mais c'est très résiduel et souvent inexistant. Et la deuxième chose, c'est de trouver des points d'accès variés à cette littérature. Parce qu'elle ne se trouve pas à un endroit précis où on peut aller, on peut tout exploiter comme ça. Elle n'est pas toujours facile d'accès, même si je pense que ce n'est pas si difficile. Mais ce qui a été compliqué, mais ce que j'ai réussi à faire, je crois, c'est de créer un corpus représentatif et cohérent grâce à une diversité au fond des accès à ces sources. Je me suis concentré, et je pense qu'il faut le faire le plus possible évidemment, sur les sources en russe, parce qu'on est plus sur un type de sources qui est plein de règles terminologiques, sémantiques. On est sur des acteurs qui ont été formés à l'époque de l'Union soviétique, donc qui ont toute la vulgate marxiste léniniste en tête, qui ont été formatés par cette vulgate. Et donc une terminologie, et puis un milieu militaire qui a sa propre terminologie, qui doit être précise. Le troisième et dernier point, au fond, c'est que dans ma volonté de faire le travail le plus complet possible sur cette pensée stratégique russe, post-soviétique et son inflexion principale, son linéaments qui est la théorisation et le contournement de la lutte armée, ça a été aussi de comprendre les acteurs, c'est-à-dire les acteurs dans leur dimension biographique. Donc de faire une analyse prosopographique qui, certes, avec des informations rudimentaires, grade, fonction, affiliation, activité, formation, année de naissance, expérience, spécialité. Donc voilà, ça reste des informations basiques, rudimentaires, mais pas du tout évident à trouver. Ce sont des militaires russes d'abord. Ils ont quand même la Russie en tant qu'état, globalement une culture du secret. Donc c'est toujours assez compliqué. Mais il y a eu une vraie ouverture de l'Etat russe, à la chute de l'Union soviétique, et en partie aussi sur sa production intellectuelle et militaire qui était classifiée à l'époque soviétique. Cette même littérature qui a été ouverte au public, qui l'est encore en partie malgré la guerre en Ukraine. Bon, il y a des restrictions, il y a des difficultés d'accès, etc. Mais on peut encore le trouver. Dans ma thèse, une première partie, avec trois chapitres, évoquait les concepts et leurs évolutions. Les concepts de contournement de la lutte armée et de leur évolution dans la théorie, dans la doctrine, dans les institutions, chez les officiels militaires et politiques russes. L'autre partie, cette fois-ci, j'ai voulu transformer en deux chapitres qui ne faisaient qu'un chapitre dans ma thèse. C'était la partie sur les perceptions, les perceptions de l'environnement stratégique. Dans ma thèse, je mélangeais à la fois la perception de l'extérieur et la perception de la Russie elle-même par les théoriciens, par les élites militaires et politiques russes. Là, j'ai préféré séparer, diviser. Ca me semblait plus logique et plus cohérent au fond de séparer ces deux parties. Avec d'abord un chapitre sur, évidement, la perception de l'environnement stratégique, perception de l'extérieur. Et perception dans un deuxième chapitre de la Russie, en tant que forteresse assiégée, est-ce que ça implique pour la théorisation du contournement ? Idem pour pour le chapitre précédent. Et l'autre point, c'est que j'ai ajouté un chapitre, évidemment, sur la guerre en Ukraine, que j'ai intitulé Guerre en Ukraine, l'obsession fatale du contournement de la lutte armée. Où j'essaye de comprendre l'opération militaire spatiale russe. D'identifier son origine conceptuelle, et de voir comment elle s'intègre dans la pensée stratégique russe, post-soviétique, perception de l'environnement stratégique comprise. C'est-à-dire, voilà, en faire une analyse globale, c'est-à-dire du point de vue de la stratégie russe théorico militaire, conceptuelle, doctrinale et en même temps propre au cadre cognitif, donc à la culture stratégique russe. Alors oui, je doutais de l'éclatement de la guerre en Ukraine parce que, pour moi, ce qui s'est passé en 2021 début 2022, c'était une application assez fidèle d'un concept important de la pensée stratégique russe, post-soviétique qui était la dissuasion stratégique. Le concept de dissuasion stratégique duale, proactive et qui, à travers la démonstration de force, de présence de forces militaires et d'autres négociations, ultimatums, discours contradictoires. Et tout ça avait été beaucoup théorisé et semblait être appliqué, en fait. Au fond, non. Pour cette raison là, et pour certains concepts de contournement, voilà, qui quand même n'était pas censé déboucher sur une confrontation de grande envergure comme ça. Et la deuxième chose, je dirais, c'est que ce contournement était pensé de deux façons. La première façon, c'est d'envisager la domination des moyens non militaires et militaires indirects dans la guerre comprise au sens large, deux confrontations indirectes qui se finies par une opération militaire brève, limitée, mais décisive. Et la deuxième façon de penser le contournement, ça a été le contournement, non pas de la lutte armée dans la guerre, donc une diminution de sa part, mais carrément l'évitement de la lutte armée interétatique. Ce qui n'excluait pas une lutte armée conduite par des tiers, mais une non-implication manifeste, directe ouverte de l'armée russe, dont un refus de la lutte armée interétatique. Or c'est cette voie qui était privilégiée en quelque sorte, qui était vue comme plus noble, en tout cas signe d'une plus grande maîtrise stratégique. Et l'opération militaire spéciale, au fond. Au début, on ne se rend pas compte, dans les premiers moments, dans les premières heures, on a du mal à identifier ce qui est l'opération militaire spéciale. Les semaines passant, les jours passant, même très vite, on s'est rendu compte qu'ils avaient misé sur des moyens qui sont des moyens asymétriques, subversifs, indirects. Mais on s'en est rendu compte au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines et puis après, voilà, on s'en est vraiment rendu compte que cette opération militaire spéciale était à peine militaire. Dans le plan d'invasion, c'était probablement une opération finale d'un processus qu'ils avaient considéré comme étant suffisant pour qu'avec un coup de boutoir armé, cet Etat et cette armée ukrainienne s'effondrent. On sait aujourd'hui, on a des documents. On a eu assez de documents qui nous montrent que le temps de parcours prévu pour des unités russes était complètement irréaliste dans l'Ukraine. Ce qui montrait qu'ils s'attendaient à très peu de résistance, voire aucune résistance. Et qu'ils avaient énormément compté, ça, on l'a compris assez vite, sur la subversion, tout leur travail de subversion préalable, en Ukraine : subversion physique, subversion intérieure, subversion politique, subversion, évidemment, informationnelle, cybernétique. Toute leur phase de dissuasion stratégique préalable qui a précédé cette invasion, qui est d'ailleurs difficile à définir. À mon avis, il y a deux façons de l'interpréter, et tout ça, c'est dans mon chapitre sur l'Ukraine où j'étudie phase par phase, phase d'agression par phase d'agression. En vérité, 2004, 2005 jusqu'à 2014. Mais ensuite 2014-2021, 2021-2022 et 24 février 2022. Voilà, il y a plusieurs phases. Et on voit que l'opération militaire spéciale est une application du premier volet du contournement. De la même manière que l'annexion de la Crimée, la subversion du Donbass a été une application du deuxième volet qui est l'évitement de la lutte armée interétatique. Dans un premier temps, OUI, surpris. Plus le temps a passé, moins j'étais surpris parce que j'ai commencé à comprendre ce qu'était, au fond, l'opération militaire spéciale et comment elle s'intégrait à la pensée militaire russe, post-soviétique. Et la deuxième chose, c'est une part de non, pas surpris. Une part bien plus faible que le OUI, bien sûr, il faut être honnête. Mais une part de non pour toute la deuxième partie de ma thèse, j'ai envie de dire. Parce que je me suis plongé dans leur cadre cognitif, dans leurs croyances, dans leur mode de pensée, dans leurs obsessions, dans leur mythe du complot, dans leurs mythes complotistes, dans leur vision conspirationniste du monde. Vous savez, dans ma thèse, dans ma conclusion, j'ai expliqué que, au fond, la théorie militaire russe restait flexible, en fait. Elle restait souple. D'ailleurs, la théorisation du contournement de la lutte armée, c'est un tropisme en vérité. C'est un tropisme doctrinal, d'abord théorique ensuite doctrinal, qui n'est pas une doctrine, c'est un tropisme. Eh bien, cette pensée reste souple, reste flexible, et surtout les élites militaires russes restent marquées par des obsessions qui influe sur leur production intellectuelle, institutionnelle, théorique, doctrinale, au risque d'élaborer des plans et des structures éloignées des réalités stratégiques contemporaines et des capacités de la Russie. Donc là, on est en plein dedans, avec cette opération militaire spéciale et cette guerre en Ukraine.

Dans la même collection

-

De la rue à la mairie

HamouDavidInterview de David Hamou, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "De la rue à la mairie. Sociologie du municipalisme"

-

Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen

PavyFloreInterview de Flore Pavy, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"

-

Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme

SznaiderNatanInterview de Natan Sznaider, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme"

-

La Mouridiyya en marche

BabouCheikh Anta Mbacké" La Mouridiyya en marche" est un livre essentiel pour comprendre les interactions entre spiritualité, culture et mondialisation, sur la communauté soufie des Mourides du Sénégal.

-

La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ? - Hartmut Rosa

RosaHartmutInterview de Hartmut Rosa, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ?"

-

Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre…

CicottiniGwendolineInterview de Gwendoline Cicottini, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Relations interdites"

-

Zygmunt Bauman. Une biographie

WagnerIzabelaInterview de Izabela Wagner, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Zygmunt Bauman Une biographie"...

-

Black Metropolis : Une ville dans la ville. Chicago (1914-1945).

RaulinAnneAtukpeSarahInterview de Anne Raulin et Sarah Atukpe, dans le cadre de la sortie de l'ouvrage "Black Metropolis : une ville dans la ville. Chicago 1914-1945

-

Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir

PiazzaSaraInterview de Sara Piazza, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir"

-

Jardins en commun(s) - Politiser l'écologie ordinaire

SachseVictoriaInterview de Victoria Sachsé, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Jardins en commun(s). Politiser l'écologie ordinaire"

-

Dieux maudits - L'histoire du blasphème

SchwerhoffGerdInterview de Gerd Schwerhoff, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Dieux maudits. L'histoire du blasphème"

-

Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)

MrozekBodoInterview de Bodo Mrozek, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)"

Sur le même thème

-

Après la proj... Discussion autour du film « 1 rue Angarskaia » de Rostislav Kirpičenko

KirpičenkoRostislavPokornyHelenaБикбовАлександр ТахировичMagon de La VillehuchetLoïcDébat après la projection avec Rostislav Kirpičenko, le réalisateur, Helena Pokorny, la productrice, Alexander Bikbov, sociologue, chercheur associé au Centre d’études russes, caucasiennes, est

-

Parcourir le chemin déjà tracé / Carnet de passages S02E03

ParizotCédricPitzalisJuliaPeyrautLolaMontécotRobinPayssanAlexiPour son premier terrain, Cédric Parizot se rend dans la région du Néguev afin de travailler avec les Bédouins. Il y restera finalement 11 ans, suivant les événements qui rythment la vie de ces

-

Désobéissance à bas bruit en Union soviétique et en Russie

CadiotJulietteTsrimovaLinaKoustovaEmiliaDessiner les contours d’une résistance à la persécution et à l’oppression à bas bruit...

-

Pour une politique écoféministe ? Des désobéissances aux stratégies de changement

PruvostGenevièveRobertJulyL’écoféminisme semble avoir émergé « du terrain », lors de manifestations de femmes dans différents pays entre 1970 et 1990, pour s’opposer au nucléaire, aux pesticides ou à la déforestation...

-

Les conflits chez les primates

LemoineSylvainDepuis Hobbes et Rousseau, la question de l’origine de la guerre chez les humains a suscité de multiples débats et conjectures. L’étude des conflits entre groupes chez nos plus proches cousins, les

-

Violences interpersonnelles dans la Vallée du Nil à la Préhistoire

CrevecoeurIsabelleLes ensembles funéraires nous renseignent sur la biologie des sociétés passées, leurs relations sociales et leurs comportements rituels et symboliques. Ils peuvent également nous permettre d’examiner

-

Le corps de mon ennemi : Introduction générale

GicqueauArthurLa guerre provient-elle du fond des âges, voire de notre héritage biologique, ou est-elle apparue à un stade déterminé de l'évolution des sociétés ? À cette vieille interrogation, une partie

-

Interview de Pierre-Bruno Ruffini

RuffiniPierre-BrunoInterview de Pierre-Bruno Ruffini, dans le cadre de rencontre sur le thème « Guerre en Ukraine, sanctions académiques et diplomatie scientifique »

-

Guerre en Ukraine. Sanctions académiques et diplomatie scientifique

RuffiniPierre-BrunoRencontre sur le thème « Guerre en Ukraine, sanctions académiques et diplomatie scientifique », avec Pierre-Bruno Ruffini

-

Gelinada Grinchenko

GrinchenkoGelinadaGelinada Grinchenko is a Professor of History at V. N. Karazin National University, Kharkiv, Ukraine.

-

Oksana Mitrofanova - France-Ukraine

MitrofanovaOksanaInterview de Oksana Mitrofanova, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : France-Ukraine

-