Notice

La bioéthique à l’épreuve des nouvelles technologies en santé.

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Ala fin des années 1970, au début des années 1980, dans la poussée desextraordinaires progrès biotechnologiques, les techniques d’assistance médicaleà la procréation ont été appliquées à l’homme. Le décryptage du génome humain aouvert la possibilité d’en modifier les caractères. La révolution informatiquea modifié notre regard sur la manière d’envisager la vie et le soin au patient.De manière paradoxale, le développement des soins palliatifs à cette époquen’est peut-être pas anodin.

Iln’est pas inutile de rappeler que les lois bioéthiques, à l’origine programméespour encadrer les techniques d’assistance médicale à la procréation ont, de filen aiguille, amené, par une réflexion plus globale, à la révision des loisinformatiques et libertés par le fait que des fichiers étaient nécessaires pourtracer, répertorier les gamètes et les embryons générés. Au delà de l’aspectpurement technique, les discussions ont porté sur le statut de l’embryon :chose ou personne ? Les gamètes,l’embryon étant des « produits du corps humain », la réflexion s’estétendue aux greffes d’organes et les modalités d’attribution des greffons. Onest passé de la « loi sur la bioéthique » aux « lois

µbioéthiques ».

Plusprès de nous, les débats sur l’utilisation de cellules souches issuesd’embryions humains, du liquide amniotique ou des cellules pluripotentesinduites ont pour motif les espoirs que donnent la médecine régénératrice pourremplacer une fonction ou un organe défaillants. Ce débat est ravivé par lesmodifications génétiques sélectives apportées par les techniques CRISPR-Ca9,les « ciseaux d’ADN », quipermettraient de modifier un génome humain ou bactérien. A quelles fins ?On pourrait aussi évoquer toute la littérature actuelle et parfois lesfantasmes sur « l’homme augmenté », sans oublier l’attitude à avoirchez les personnes en fin de vie.

La relation médecin-malade s’est aussi trouvéemodifiée avec l’apparition des différents moyens mis à leur disposition. La contemplation du scanner, de l’IRM ou del’échographie a remplacé l’examen clinique. La nécessaire traçabilité amène àregarder l’écran de l’ordinateur plutôt que le patient. Le téléphone portables’insinue dans le colloque singulier.

Enfait, de quoi s’agit-il ? Il s’agit de l’homme (et de la femme) qui n’estpas un moyen, il (elle) est une fin en soi. Il (elle) est vulnérable. Laconnaissance, la technique et sa mise en œuvre sont à son service et non pasl’inverse. Une visée bonne passe par lecrible de la norme (Paul Ricoeur). L’acte de soin est d’abord une relationhumaine qui passe par le regard. Respecter une personne, n’est-ce pas d’abord la regarder avec attention(respicere). Ce qui est techniquementfaisable doit-il être fait ou permis ? Unhomme ça s’empêche, disait Camus. Au plan collectif, la réflexion descomités est utile dans la foulée des éthiquesde la discussion (Habermas, Ricoeur), du contrat (Rawls). Il n’en reste pasmoins que ce que la société permet dans le cadre et la limite de la loi peut et doit continuer à se discuter au planéthique. Tout ce qui est légal n’est pas nécessairement éthique.

Sur le même thème

-

Devenir personne ? L’être anténatal aux confins de la conception et de la naissance

GiraudAnne-SophieLa petite enfance est toujours à l’heure actuelle au cœur du débat et des politiques publiques sur la réduction des inégalités et pour l’égalité des chances. Pour autant, la prime enfance qui devrait

-

Diktat des nouveaux canons esthétiques: quels enjeux éthiques ?

BernardinGillesLors du 13e printemps éthique de Nice, le 15 mars 2024, le Pr Gilles Bernardin a présenté "Diktat des nouveaux canons esthétiques : quels enjeux éthiques ?". Cette conférence a examiné les pressions

-

Facing vulnerability in human research: reflections on ethical evaluation of (dis-)respect for and …

PeičiusEimantasLa notion de vulnérabilité est souvent placée au cœur de la recherche sur l'éthique et les humanités en santé, mais il s’agit d’un élément théorique rarement approfondi. Elle est généralement

-

Le CiD - Le cinéma et le droit : Investigation comparative des dilemmes bioéthiques

LassalasChristineBorgesRose-MarieChristine Lassalas (CMH) et Rose-Marie Borges (CMH) relatent la manière dont elles ont conduit le projet Le Cid, programme croisant le cinéma, le droit et l'éthique.

-

L’expérimentation médicale dans le cinéma

RoumeauEliseDocteur en droit privé et sciences criminelles, Elise Roumeau propose une réflexion ouverte sur la manière dont le cinéma traite la thématique de l’expérimentation sur le sujet humain.

-

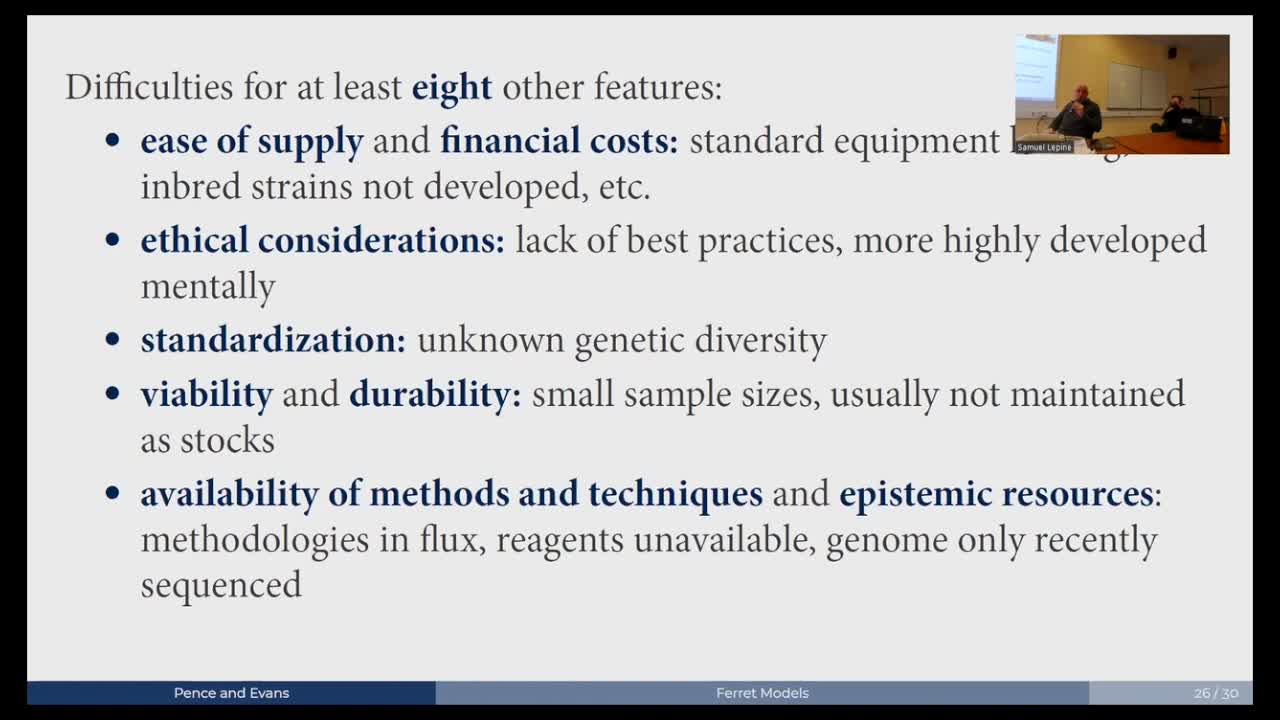

•Charles Pence - « Gain-of-Function Research and Model Organisms in Virology »

PenceCharles H.La recherche dite de « gain de fonction » est une stratégie qui consiste en la création, en laboratoire, de souches de virus ou d’autres pathogènes dotés d’une virulence ou d’une contagiosité accrue

-

Vers un nouvel eugénisme

Père scientifique d’Amandine, le premier bébé-éprouvette français né en 1982, le biologiste Jacques Testart n’a cessé depuis lors de dénoncer les risques d’eugénisme de la procréation médicalement

-

Quand la vie prend voix

DevauxFranckPhilosophe et éthicien, Franck Devaux propose une réflexion sur nos capacités à entendre le vivant. De la périnatalité aux intelligences artificielles, qu’est-ce qui permet à un sujet de dire « Je ».

-

For a hallal science: A Sunni/Shii approach to biomedicine

FassatouiOmarSéance : Production des normes " Vous avez dit halal ? " Normativités islamiques, mondialisation et sécularisation Colloque international, 7-8 novembre 2013, IISMM-EHESS, Salle Claude Lévi-Strauss

-

la bioéthique de la procréation revisitée

La loi de bioéthique en cours de révision parlementaire modifie sérieusement le paysage de la procréation médicalisée. Elle ouvre l’accès à la PMA aux couples lesbiens et aux femmes seules. Elle

-

la bioéthique de nos cerveaux

Conférence d'Hervé Chneiweiss (CNRS) dans le cadre du cycle « La bioéthique : aux frontières de la vie », organisé par l’Institut d’études avancées de Paris et l’École pratique des hautes études

-

cognition naturelle, cognition artificielle

JouenFrançoisConférence inaugurale de François Jouen (EPHE PSL) dans le cadre du cycle « La bioéthique : aux frontières de la vie ». organisé par l’Institut d’études avancées de Paris et l’École pratique des