Notice

Auditorium château de Caen

Le serment dans la Scandinavie païenne et chrétienne : entre continuité et adaptation

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée dans le cadre du colloque Les transferts culturels dans les mondes normands médiévaux (VIIIe-XIIe S.) organisé par le Centre Michel de Boüard-CRAHAM (UMR 6273) et qui s'est tenu du 5 au 7 octobre 2017, à l'audiorium du château de Caen.

Les objets des transferts culturels sont innombrables et leur étude est particulièrement importante pour comprendre les mondes normands médiévaux et leurs multiples interfaces avec le monde scandinave, les îles Britanniques, l’Europe orientale et la Méditerranée. Dans la perspective du colloque, celle des transferts culturels, il s’agissait de s’intéresser aux processus de transmission et de réception, d’adaptation, d’adoption ou de rejet, en montrant comment ces dynamiques font évoluer les cultures.

Différentes catégories d’objets ont été ainsi abordées, qu’ils soient matériels (broderie ; accessoires du costume ; artefacts en fer ; monnaies ; alimentation ; manuscrits, monuments funéraires) ou immatériels (savoir-faire, modèles littéraires, langue, pratiques religieuses et funéraires ; idéologie du pouvoir, serment…) ; parmi lesquels figuraient des objets emblématiques des mondes normands (Tapisserie de Bayeux ; Domesday Book ; mosaïque du sol de la cathédrale d’Otrante). Une attention particulière a été attachée à la mise en contexte de ces objets permettant d’en saisir la réinterprétation dans des environnements socio-culturels différents. L’objet n’est pas uniquement une production matérielle mais aussi culturelle, il peut être un facteur de distinction, de singularité ou d’identité dont la valeur n’est pas identique d’un milieu à l’autre.

Diplômé en Histoire et en Langues, lettres et civilisations nordiques, Simon Lebouteiller a soutenu en 2016 à l’Université de Caen Normandie une thèse de doctorat intitulée Faire la paix dans la Scandinavie médiévale. Recherche sur les formes de pacification et les rituels de paix dans le monde scandinave au Moyen Âge (VIIIe-XIIIe siècle). Il est actuellement professeur associé en Histoire médiévale à l’Université d’Oslo.

Résumé de la communication

Le serment constitue un des actes juridiques les plus communs dans les sociétés médiévales et intervient dans une multitude de situations pour garantir solennellement le respect d’un engagement par le ou les jureurs : accords commerciaux et privés, règlements de conflits, liens vassaliques... Il prend alors forme à travers la parole juratoire selon une formulation plus ou moins clairement prédéfinie et est souvent accompagné de gestes également ritualisés. Le serment peut aussi supposer une mise en scène précise impliquant une performance publique, généralement devant témoins, et se déroulant éventuellement dans des lieux et à des périodes spécifiques. Enfin, l’acte juratoire confronte le jureur à une force supérieure, divine ou non, qui s’interpose entre lui et les témoins pour garantir le respect de sa parole.

La réalisation de serments par des Scandinaves est bien attestée dans les sources franques, anglo-saxonnes ou encore russo-byzantines à partir du IXe siècle. Régulièrement, les auteurs insistent sur l’originalité des pratiques juratoires des Scandinaves païens, par opposition à celles des chrétiens. Ils mettent ainsi en évidence l’usage d'objets spécifiques sur lesquels les serments sont prêtés, tels que les armes et des anneaux. L’invocation de divinités païennes apparaît aussi de manière occasionnelle. Les sagas islandaises, bien qu’elles soient beaucoup plus tardives, se font aussi l’écho des spécificités des serments païens.

La diffusion progressive du christianisme en Europe du Nord entre le Xe et le XIe siècle a nécessairement amené à une redéfinition des pratiques juratoires, en particulier à travers l’emploi d’objets liturgiques sur lesquels les serments sont réalisés ou l’invocation du Dieu des chrétiens. Mais loin d’observer le remplacement net de rituels païens par un rituel chrétien, il semble que les Scandinaves aient davantage opéré à une adaptation des pratiques anciennes au nouveau contexte religieux. En témoigne par exemple la persistance apparente de formules juratoires ou de certaines pratiques trouvant peut-être leur origine dans la période préchrétienne.

Dans cette communication, nous proposons d’examiner les configurations du transfert de ces pratiques juridico-religieuses en Scandinavie. Nous tenterons ainsi d’exposer les éléments de continuité qui semblent avoir prévalu dans la forme des serments, ainsi que les procédés d’adaptation auxquels ils ont été soumis.

Thème

Sur le même thème

-

BACK TO AFRICA: NaKaN's International Study Day

LefrançoisFrédéricDésertGéraldBundu MalelaBuataMingote Ferreira de ÁzaraMichelPuigStèveKalyAlain PascalWenkRafaelaPrematChristopheMarcelBalogounCarienMinakshîJournée d'étude internationale coproduite par la Société Savante NaKaN, l'Université des Antilles, l'Université de Mayotte, la Universidad Juiz de Fora (Brésil).

-

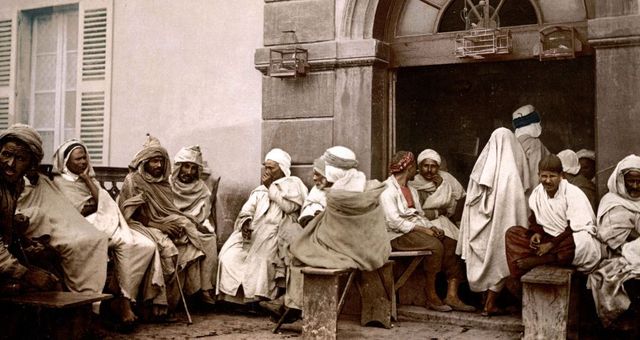

L'orientalisme en acte

BossaertMarieJomierAugustinSzurekEmmanuelLa découverte il y a dix ans dans les Vosges des archives de l’orientaliste René Basset a donné lieu à l’exploitation de ce fonds considérable dans une enquête singulière. C’est ainsi qu’est saisi «

-

Penser l'évolution humaine. Pratiques, savoirs, représentations

HuretRomainCohenClaudineCycle de conférences consacré à l’interdisciplinarité...

-

Présentation de l'ouvrage "Islam, réforme et colonisation"

JomierAugustinبندانةقمرPrésentation - débat autour de l’ouvrage « Islam, réforme et colonisation. Une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962) de Augustin Jomier en discussion avec Kmar Bendana ,professeure en

-

Présentation de l’ouvrage « SUR LES PAS DES MAÎTRES. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya …

العامرينللي سلامةBoissevainKatiaJomierAugustinl’IRMC a accueilli l’historienne Nelly Amri pour présenter son ouvrage « Sur les pas des Maîtres. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya au cœur des échanges soufis » en discussion avec

-

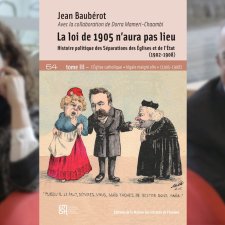

Soirée de présentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III"

BaubérotJeanPingeotMazarinePrésentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III", de Jean Baubérot avec Mazarine Pingeot

-

L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine

Brunet-MalbrancqJoëlleFromentAlainLes Causeries Sciences de la Vie et de la Terre - L'Homme #2 - Aux origines de l'espèce humaine

-

La frontière chiites/sunnites au Moyen-Orient

BrombergerChristianChiites, sunnites, comment sont nées ces deux branches de l’Islam ? Qu’elles sont aujourd’hui leurs particularités et leurs relations dans les domaines très divers, activités religieuses, croyances,

-

Philosophie politique et société démocratique

Cruz RevueltasJuan CristóbalJuan Cristobal Cruz, enseignant-chercheur au département de philosophie de l’université autonome de l’Etat de Morelos au Mexique, nous parle de philosophie politique et de la société démocratique

-

Table ronde sur Au-Béraud l'éphémère

LefrançoisFrédéricDésertGéraldRosierJean-MarcArsayeJean-PierreTable ronde sur Au-Béraud l'éphémère, ouvrage de Jean-Pierre Arsaye, lors de l'opération en faveur de Présence Kréyol.

-

La société iranienne : tensions, contradictions, cohésion

BrombergerChristianC’est à partir du XXe siècle que se construit l’unification culturelle et linguistique de l’Iran. Le Kémalisme y ajoute la centralisation qui permet la naissance d’un Etat-Nation persan qui reste une

-

Exposition MUCEM : Or

BouillerJean-RochMorel-DeledalleMyriameUne exposition autour d'un métal qui ne laisse pas indifférent entre convoitise, violence, expression artistique... Myriame Morel-Deledalle et Jean-Roch Bouiller, commissaires de l'exposition, nous