- Présentation

- Rubriques

- Archéologie et architecture. Apport des outils numériques

- Ateliers de la MMSH

- Consolation

- Documentaires et créations

- GlobalMed

- LabexMed

- LAMES

- Les Décrypteurs - Analyser, comprendre, informer

- Les rencontres d'Abdelmalek Sayad

- Mare Nostrum

- Migrations, identité et modernité au Maghreb

- Ramses²

- RIED | Réseau international Education et diversité

- TEPAS : Territoires et patrimoine du sport en région PACA

- Partenaires

- Contact

Consoler et guérir. La consolation au prisme des sciences humaines et sociales

Description

Journée d'étude

CONSOLER ET GUÉRIR. La consolation au prisme des sciences humaines et sociales

Mercredi 5 février 2025, Maison méditerranéenne des sciences de l'Homme (MMSH), Aix-en-Provence

PRÉSENTATION

Face aux fléaux en tous genres qui ont coutume de s’abattre sur le genre humain, les Grecs et les Romains se fiaient aux vertus curatives du logos, prodigué par une parole amicale. Aussi, de l’Antiquité grecque au XVIIe siècle s’est progressivement forgé un arsenal discursif qui a alimenté une littérature visant à dissiper ou à modérer le chagrin suscité par les événements malheureux ou considérés comme tels. Qu’en est-il aujourd’hui ? Si la consolation trouve encore une place dans nos pratiques sociales, non seulement ses liens originels avec la rhétorique se sont fortement distendus mais elle est sortie du champ de la philosophie contemporaine, qui en dénonce les illusions ou la complaisance. La mission de soulager l’affliction est désormais majoritairement dévolue à la médecine, à la psychothérapie, quelquefois encore à la religion, le plus souvent aux exercices de développement personnel, dont certains se prétendent fondés sur l’enseignement des philosophes antiques. Mais la consolation n’a pas totalement disparu du champ littéraire, qui persiste à en assumer la traduction fictionnelle ou l’expression poétique.

Pour mieux saisir les enjeux d’une pratique qui est l’aboutissement d’une longue histoire, nous proposons d’examiner et de confronter les dispositifs mis en œuvre aujourd’hui pour accompagner, prendre en charge, soulager les affligés (de la cuisine à la psychothérapie, en passant par la botanique, les rituels ou l’art- thérapie), mais aussi de laisser toute la place aux regards critiques portés sur ces approches. Cette journée d’étude s’inscrit dans un projet de recherche dont l’un des résultats est la publication d’une d’anthologie (Bibliothèque idéale de la consolation de l’Antiquité au XVIIe siècle, à paraître aux Belles Lettres en 2025). L’objectif est de croiser les perspectives disciplinaires afin de mieux comprendre le phénomène de la consolation et notamment le statut et le rôle qui lui sont attribués dans nos sociétés.

Cours

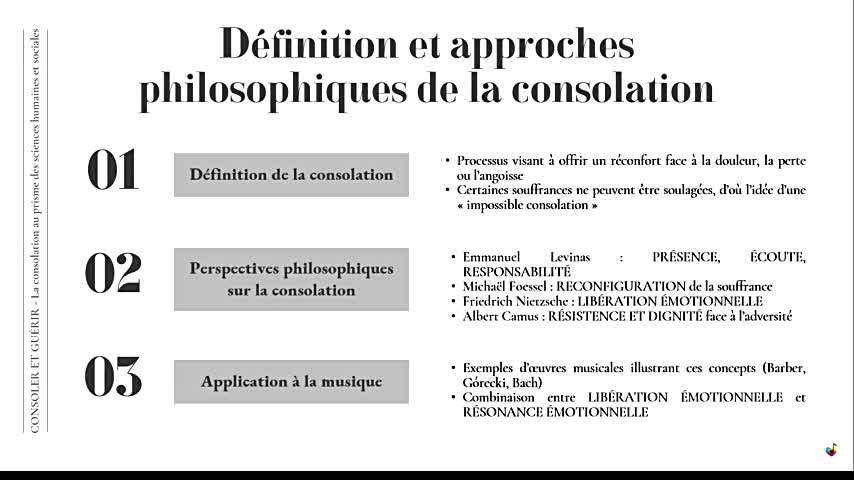

La musicothérapie et l’impossible consolation

La musicothérapie, en mobilisant des mécanismes neurophysiologiques tels que la catharsis émotionnelle et la résonance affective, constitue un vecteur de modulation des circuits cérébraux impliqués

Dostoïevski, de la consolation à la compensation

"Dostoïevski veut guérir": voilà comment E-M de Voguë présentait le romancier russe aux premiers lecteurs de l'œuvre. Depuis, l'accent a été mis dans la critique sur le caractère inconsolable des

Consoler un bébé, pourquoi, comment ? Perspectives anthropologiques

Dans la plupart des cultures, consoler un bébé qui pleure relève d'un impératif, les pleurs étant considérés comme un mauvais présage. Pourtant, les manuels de puériculture du XXe siècle conseillent

Le mépris philosophique de la consolation

Le mépris philosophique de la consolation repose sur la critiques des illusions et des fausses consolations fournies par la religion. Dans ce contexte, à quelles conditions une consolation

“Mais on reste toujours inconsolable…” : défaire le deuil avec Freud

A différence des approches thérapeutiques, la psychanalyse ne promet pas une consolation mais n'y est pas non plus complètement détachée. Le travail de l’inconsolable au cœur de la perte est peut-être

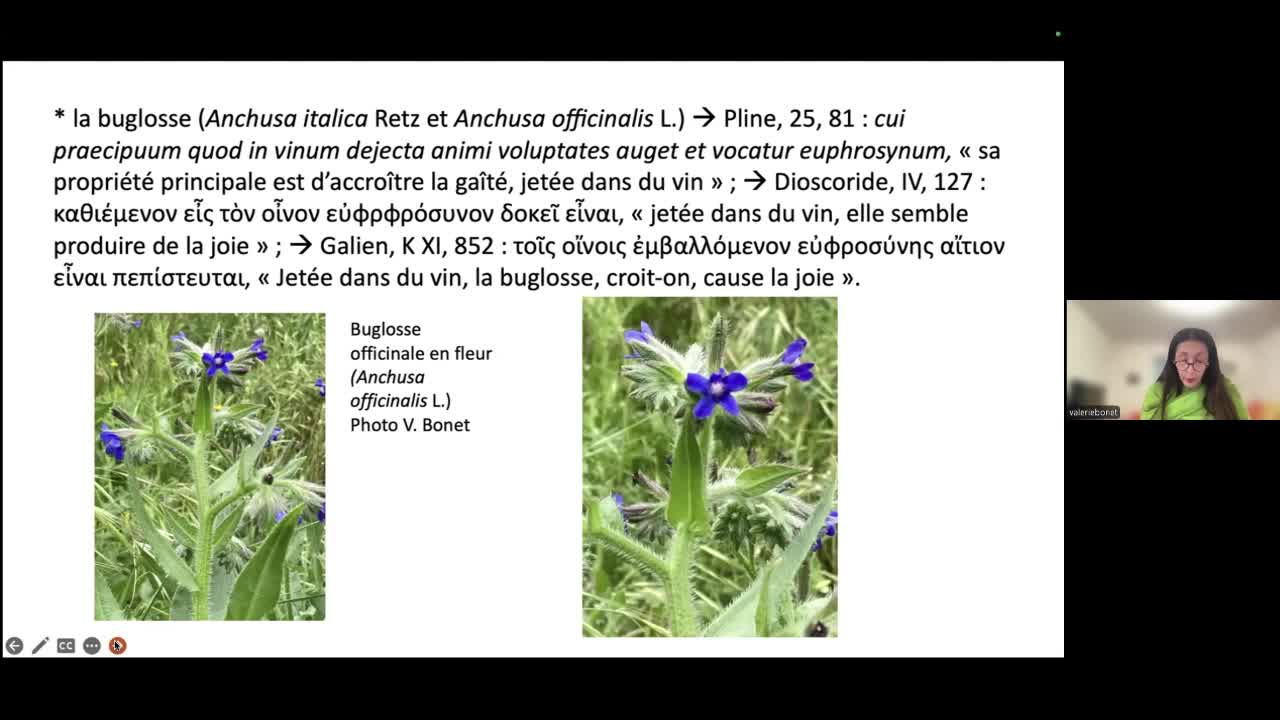

Plantes consolantes d’hier et d’aujourd’hui

Plantes antiques apaisant la tristesse ou produisant la joie ; plantes psychotropes et narcotiques

Intervenants

Musicothérapeute à Toulouse (en 2025)

Spécialiste de littérature russe et européenne du XIXe s., Maître de conférences (HDR) à l'Université de Strasbourg. Membre du laboratoire Groupe d'études orientales, slaves et néo-helléniques de l'université de Strasbourg (en 2025)

Philosophe. Directeur d'études en philosophie des religions, Groupe sociétés, religions, laïcités (GSRL, UMR 8582), Section sciences religieuses, École pratique des hautes études, Paris, depuis 2014 (en 2022)

Docteur en philosophie (Rennes 1, 2001). - Ancien élève de l'École normale supérieure de Paris, agrégé de philosophie

Psychologue clinicienne, docteur en psychologie et maîtresse de conférence à Aix-Marseille Université (2022)

Latiniste, docteur de l'École pratique des hautes études