- Présentation

- Rubriques

- Archéologie et architecture. Apport des outils numériques

- Ateliers de la MMSH

- Consolation

- Documentaires et créations

- GlobalMed

- LabexMed

- LAMES

- Les Décrypteurs - Analyser, comprendre, informer

- Les rencontres d'Abdelmalek Sayad

- Mare Nostrum

- Migrations, identité et modernité au Maghreb

- Ramses²

- RIED | Réseau international Education et diversité

- TEPAS : Territoires et patrimoine du sport en région PACA

- Partenaires

- Contact

Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles

Description

Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles

[Talking and writing imperial power in the Mediterranean, 19th-20th centuries]

Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h (MMSH - Salle G. Duby) par LabexMed « Les Sciences Humaines et Sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée », (piloté par la MMSH) avec l’IREMAM.

Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h (MMSH - Salle G. Duby) par LabexMed « Les Sciences Humaines et Sociales au coeur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée », (piloté par la MMSH) avec l’IREMAM.

Cette journée d’étude ambitionne de mettre en lumière les processus d’hybridation à l’œuvre dans l’exercice du pouvoir impérial, à travers une étude des modalités de traduction de ce dernier. Le cadre méditerranéen se prête tout particulièrement à l’étude, puisqu’une tradition pluriséculaire d’inter-traductions des langues méditerranéennes – sans compter la revendication d’un « héritage culturel » commun – génère, de part et d’autre de l’interface impériale, un sentiment de familiarité trompeuse. La perspective adoptée est résolument trans-impériale : l’enjeu est en effet de comparer les terrains coloniaux européens et extra-européens dans une double perspective diachronique (car axée sur la transition d’une configuration à l’autre) et synchronique (car centrée sur l’évaluation des différences et similarités entre cas particuliers). Le choix a été fait de limiter l’analyse à la période contemporaine, soit au moment de la consolidation et d'une certaine standardisation des langages administratifs et commerciaux.

Présentation

Cette journée d’étude proposait une réflexion sur une articulation, celle entre le phénomène impérial et la question du langage. Bien que cette articulation soit polysémique, le choix a été fait de se focaliser sur les formes discursives, textuelles du langage en empire. Se situant au-delà du terrain bien connu de la performativité des discours, l’argumentaire de cette rencontre concevait le langage en tant qu’objet et lieu, une interface dynamique sur et par laquelle se négocient les diverses « rencontres impériales » (celles entre gouvernants et gouvernés mais également, de manière transversale, entre empires). De là un intérêt originel pour les processus de traduction et d’hybridation du langage, mais également pour les multiples formes de légitimation, pérennisation, voire subversion du pouvoir impérial à travers les usages linguistiques. Le choix de cet observatoire rendait possible une approche qui tiendrait compte tant des écritures en empire que des écritures de l’empire.

En amont de la rencontre du 8 juin, il a fallu prendre acte d’un déplacement entre, d’une part, la problématique et les déclinaisons thématiques initialement formulées dans l’argumentaire original, et, d’autre part, les thèmes abordés par la plupart des communicants sollicités. Ce glissement a amené les organisateurs à remodeler certains des grands axes de cette journée d’étude, et à réorienter le questionnaire général autour de trois nouvelles pistes de réflexion.

- Premièrement, comment expliquer le resserrement chronologique de cette thématique sur les XIXe et XXe siècles alors que la période initialement choisie incluait le XVIIIe siècle ? Si ce resserrement traduit une rupture dix-neuviémiste dans l’histoire des empires en Méditerranée, comment en rendre compte ?

- Deuxièmement, l’éloignement net des contributions par rapport à la thématique jusqu’alors centrale des catégories impériales invitait à« dé-dramatiser » l’enjeu linguistique dans le contexte impérial, en faveur d’un questionnement orienté sur une praxéologie des usages linguistiques en empire, en d’autres termes, sur les pratiques autour desquelles se négocie –entre gouvernants et gouvernés mais pas seulement – un langage autant qu’un discours de l’empire.

- Enfin, et plus fondamentalement, la lecture des contributions a pointé la nécessité de réaffirmer que le choix d’un observatoire impérial ou colonial ne suffit pas, à lui seul, à fonder la spécificité de l’objet étudié – ici, le langage. C’est au contraire le thème du langage qui nous offre une entrée sur ce qu’est la situation impériale, dans un effort de mise à distance des définitions normatives de la « forme-empire ».

Les discussions lors de cette journée d’étude ont fait resurgir de manière saillante un certain nombre de thèmes susceptibles d’affiner le questionnaire initial.

- Un premier thème concerne l’irrésolution de l’ambigüité entre phénomène impérial et phénomène colonial – un point qui avait été souligné dans l’introduction générale de la journée d’étude. La confusion relève tant du niveau descriptif (la désignation d’un terrain comme impérial ou colonial ne va pas de soi) que conceptuel. La remarque a d’ailleurs été faite lors de la table-ronde que la notion même d’« empire » est eurocentrée, car intraduisible dans d’autres contextes « impériaux » (ottoman par exemple). La critique, recevable, appelle donc une double réflexion heuristique autour des usages de la catégorie d’« empire » dans le discours des historiens comme dans celui des acteurs historiques.

- Une autre piste de réflexion se rapporte au langage impérial comme compétence, ce qui au niveau conceptuel permettrait de découpler l’association d’usage entre langage et communauté, voire langage et identité. Cette opération permettrait d’ouvrir une perspective sur l’empire comme espace discursif, une notion également avancée lors de la table-ronde. La fixation de la signification du langage comme socle de la légitimité sans cesse contesté constituerait ainsi une caractéristique du pouvoir en empire, par opposition à d’autres configurations politiques où la marge des interprétations, mésinterprétations et dévoiements stratégiques autour du langage demeure plus étroite. Une telle piste de réflexion implique nécessairement que l’on se situe au niveau d’une praxéologie du langage, plutôt qu’à celui, autoréférentiel, de l’analyse de discours.

- Si le langage est une compétence, il apparaît en outre nécessaire d’éviter d’en faire l’apanage d’une élite de « médiateurs », de« passeurs », ou d’« intermédiaires », et de demeurer critique vis-à-vis de toute approche qui considèrerait le langage en empire comme véhicule de « métissage », ou « d’hybridation ».Comme cela a été souligné, le concept « d’intermédiaire » renvoie à deux problèmes connexes. D’une part, le terme renvoie à une catégorie élusive d’acteurs historiques, se situant entre deux contextes sur lesquels ils n’ont pas ou peu de prise. D’autre part, évoquer la figure de« l’intermédiaire » réifie les champs culturels au croisement desquels elle est censée se situer, et ne permet pas de sortir d’une théorie des ensembles.

- Enfin, les débats ont fait fait resurgir l’importance des concepts en usage dans les diverses historiographiques, ce qui, tout en soulignant l’originalité du questionnement de la journée d’étude, en situe la thématique non plus sur le plan des terrains empiriques mais sur celui, également, de l’écriture de l’histoire.

Cette journée d’étude ambitionne de mettre en lumière les processus d’hybridation à l’œuvre dans l’exercice du pouvoir impérial, à travers une étude des modalités de traduction de ce dernier. Le cadre méditerranéen se prête tout particulièrement à l’étude, puisqu’une tradition pluriséculaire d’inter-traductions des langues méditerranéennes – sans compter la revendication d’un « héritage culturel » commun – génère, de part et d’autre de l’interface impériale, un sentiment de familiarité trompeuse. La perspective adoptée est résolument trans-impériale : l’enjeu est en effet de comparer les terrains coloniaux européens et extra-européens dans une double perspective diachronique (car axée sur la transition d’une configuration à l’autre) et synchronique (car centrée sur l’évaluation des différences et similarités entre cas particuliers). Le choix a été fait de limiter l’analyse à la période contemporaine, soit au moment de la consolidation et d'une certaine standardisation des langages administratifs et commerciaux.

Conférences

Table-ronde et discussion : "Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles"

Table-ronde et discussion Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h, MMSH - Salle G. Duby par LabexMed « Les

Panel 3 – Transmissions impériales : le cas des successions

Panel 3 : Transmissions impériales : le cas des successions Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h, MMSH -

La descendance Abdelkader à Damas : allégeance, sujétion et engagements d’honneur

Panel 3 : Transmissions impériales : le cas des successions Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h, MMSH -

La conquête du bayt al-mal : les transformations d’une institution ottomane à Alger entre 1830-1860

Panel 3 : Transmissions impériales : le cas des successions Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de 9h à 18h, MMSH -

Panel 2 – Education et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales

Panel 2 : Éducation et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de

Les éducateurs du Soudan anglo-égyptien à l’heure de l’impérialisme « paterno-progressiste » : défi…

Panel 2 : Éducation et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de

Du multilinguisme « cosmopolite » à l’option arabe : stratégies linguistiques et redéfinition de l…

Panel 2 : Éducation et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de

Diffusion et appropriation de la langue française en Algérie : anciennes et nouvelles élites cultur…

Panel 2 : Éducation et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de

Gouverner au jugé : une expérience du « condominium » provincial ottoman

Panel 1 : Mots d’ordre et ordre des mots : à la recherche d’une grammaire impériale Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012

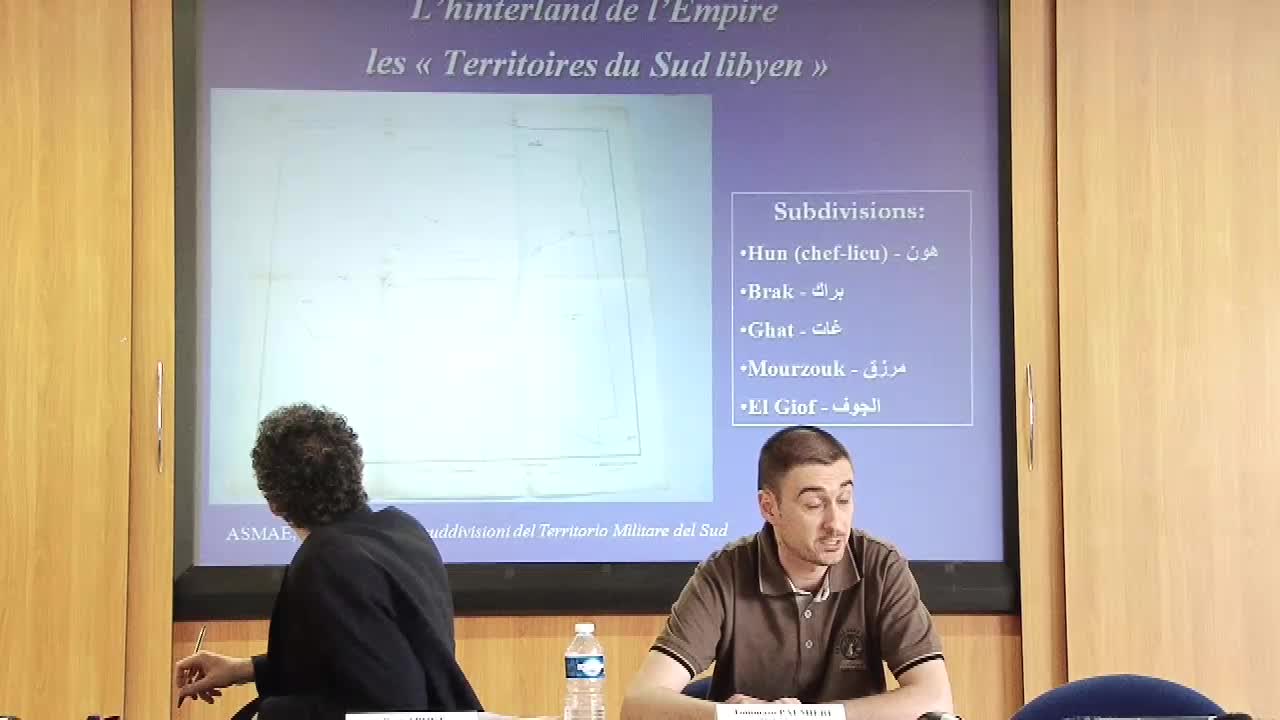

Panel 1 – Mots d’ordre et ordre des mots : à la recherche d’une grammaire impériale

Panel 1 : Mots d’ordre et ordre des mots : à la recherche d’une grammaire impériale Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012

Les « territoires militaires » du Fezzan libyen : un exemple de langage colonial « successif »

Séance 1 : Mots d’ordre et ordre des mots : à la recherche d’une grammaire impériale Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012

Fragment d’empire : l’Egypte et l’Empire ottoman, 1805-1875

Séance 1 : Mots d’ordre et ordre des mots : à la recherche d’une grammaire impériale Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin

Intervenants

Maître de conférences en Histoire à l'Université Koç à Istanbul.

Chercheur (Académie italienne, Université de Columbia). - Maître de conférences en histoire moderne, à l'Institut National Universitaire Champollion. UMR 5136 Framespa (Toulouse). Chercheur postdoctoral à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne (en 2014).

En poste à l’Institut National Universitaire Jean-François Champollion (depuis 2014) et membre du laboratoire France, Amériques, Espagne - Sociétés, Pouvoirs, Acteurs (en 2022)

Docteur de l'Université Aix Marseille 1 (2005). Chargé de recherches au CNRS Études turques et ottomanes, Paris (en 2010)

Enseignant-chercheur à l'IREMAM (Université de Provence) (2011). Professeur d’histoire contemporaine à Aix-Marseille Université (2023)

Directeur des études à l'Institut français d'archéologie orientale, (Égypte, Le Caire, septembre 2013-août 2018)

Historien, arabisant, spécialiste des sociétés rurales du monde arabe pré-moderne

Historienne. Directrice de la revue "Egypte/Monde arabe, nouvelle série" (en 2000). Directrice de recherche au CNRS-UMR 6568-Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman (en 2010)

Historienne, directrice de recherches au CNRS

Historienne espagnol, spécialiste du protectorat espagnol au Maroc

Docteur en mondes arabe, musulman et sémitique (Aix-Marseille, 2012). Maître de conférences au Département d'études moyen-orientales d'Aix-Marseille (en 2018)

Chercheur postdoctoral LabexMed (2012-2014) à l’Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman.- Docteur en histoire (Institut Universitaire Européen. Florence, Italie). - Membre de 2e année, Section études modernes et contemporaines, EFA - École française d'Athènes (en 2017). - Professeur d'histoire, Université de Marne-La-Vallée, France

Sociologue. Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille et chercheur à l'Institut des mondes arabes et musulmans (IREMAM, UMR 7310), Département Gestion urbaine, IUT d'Aix en Provence

Docteur en histoire de l'Institut universitaire européen et membre du laboratoire IRIS à l'EHESS (en 2010)

Chargé de recherche CNRS IRIS-EHESS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (en 2022)