Notice

De Diyarbakır à Amida : une histoire au futur

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Descriptif

Les Jardins de l’Hevsel à Diyarbakir (capitale culturelle de la Turquie de l’Est à majorité kurde) sont installés sur une surface de presque 400 ha doucement étagée entre la forteresse romaine de l’antique cité d’Amida et le Tigre et représentent les plus vastes jardins urbains du Moyen-Orient. Jardins mésopotamiens attestés dès le IXème s. avant J.-C. dans les Annales royales assyriennes, conservant des marques d’occupations romano-byzantines, leurs intérêts patrimoniaux ne tiennent pas à leur seule ancienneté mais aux modulations sociétales alternatives que leur gestion actuelle tend à donner en exemple dans un contexte de pression démographique, de conflit civil ponctuel, de mal-exploitation des ressources naturelles et humaines, et de modèles de croissances obsolètes. Porteur d’espoirs nouveaux, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO en juillet 2015 l’Hevsel l’a été aussi parce qu’il n’est pas le lieu d’un patrimoine-relique mais parce que les paysans d’aujourd’hui transmettent et adaptent des savoir-faire ancestraux, diffusent un modèle de cohabitation ancien-moderne et un équilibre ville-campagne.

C’est sur ce socle humain que s’appuient les objectifs du programme de valorisation portés par l’agenda du « projet UNESCO » dont les objectifs sont de consolider le maintien des paysans sur ces terres de l’Hevsel, de poursuivre un assainissement de l’environnement des jardins (terre et eau), de favoriser l’organisation de coopérations entre les exploitants, de renforcer les solidarités, de promouvoir les circuits-courts, de responsabiliser les acteurs en interrogeant leurs pratiques, et d’approfondir les connaissances fondamentales sur l’histoire de la cité, de ses populations, de ses territoires et de ses environnements.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

Du déclin au rebond : des territoires en transition ?

DelageAurélieRousseauMaxPrévostBenoîtProjet REBOND : Du déclin au rebond : vers un (re)développement territorial plus juste en Méditerranée ?

-

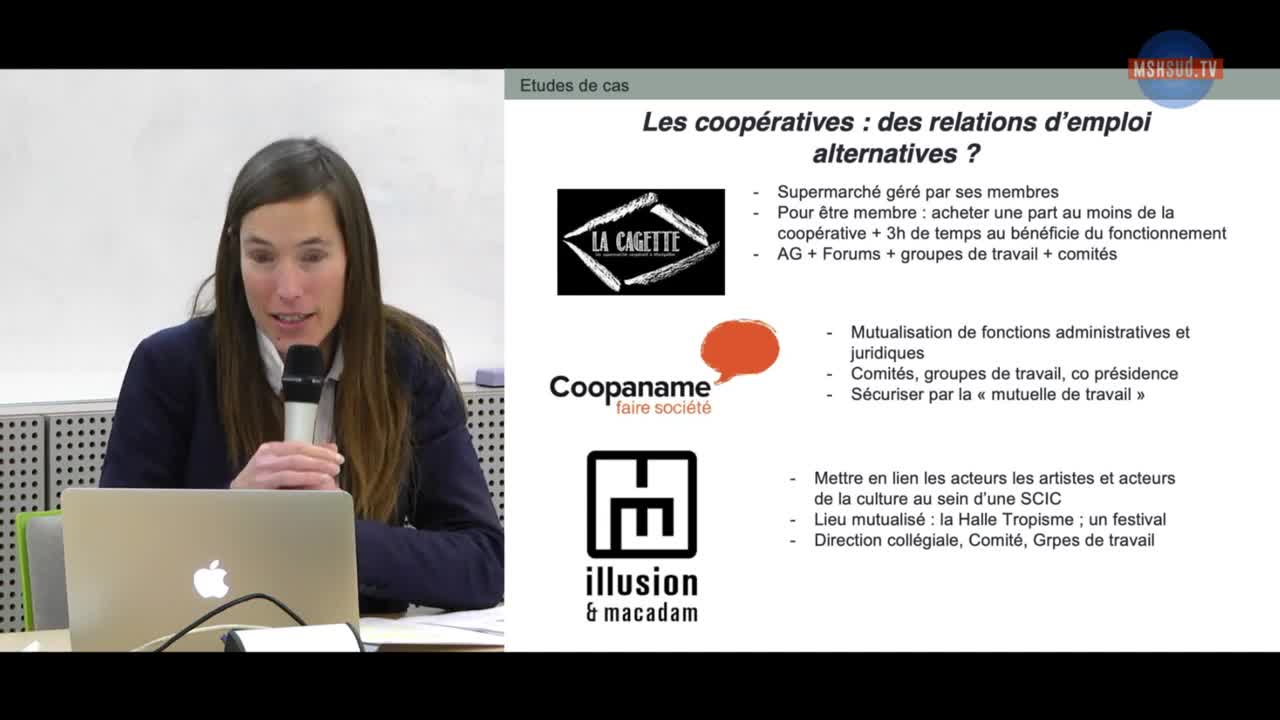

La Gestion des Ressources Humaines (GRH) dans les organisations alternatives : une transition vers …

ValladeDelphineProjet Futur-Eco : Economie collaborative, économie du partage et économie sociale et solidaire : des alternatives sociétales ?

-

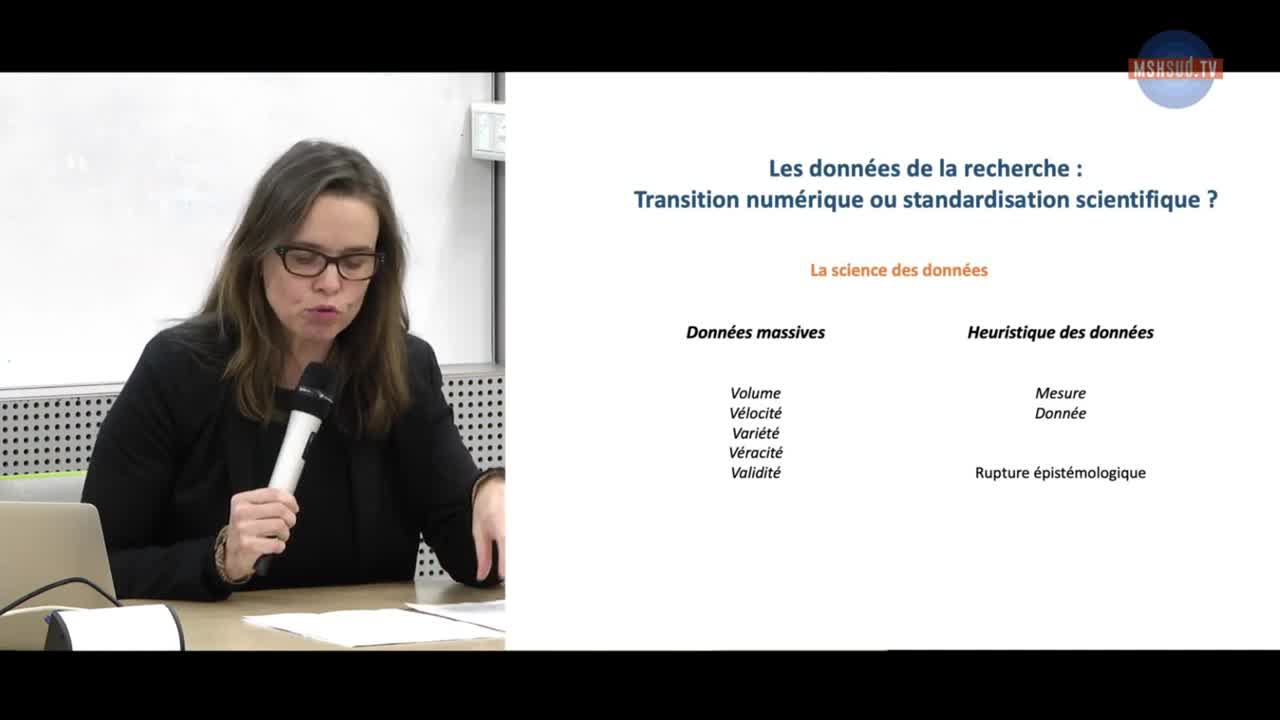

Les données de la recherche : transition numérique ou standardisation scientifique ?

RobinAgnèsCommon-Data : Les données de la recherche, des communs scientifiques ?

-

Dynamiques foncières rurales au Sud : penser des articulations dynamiques entre normes et régimes d…

Lavigne DelvillePhilippeProjet POLITERS : Les POlitiques de la TERre au Sud : entre Etat, marchés et dispositifs coutumiers.

-

Post-conflit et post-crise : complexité des cadres spatio-temporels des transitions

JouhanneauCécileMeschinet de RichemondNancyProjet POST : Penser les sOrties de guerre au prisme des politiques des reSsources et des crises naTurelles.

-

une interdisciplinarité extrême aux confins des savoirs et des pratiques scientifiques

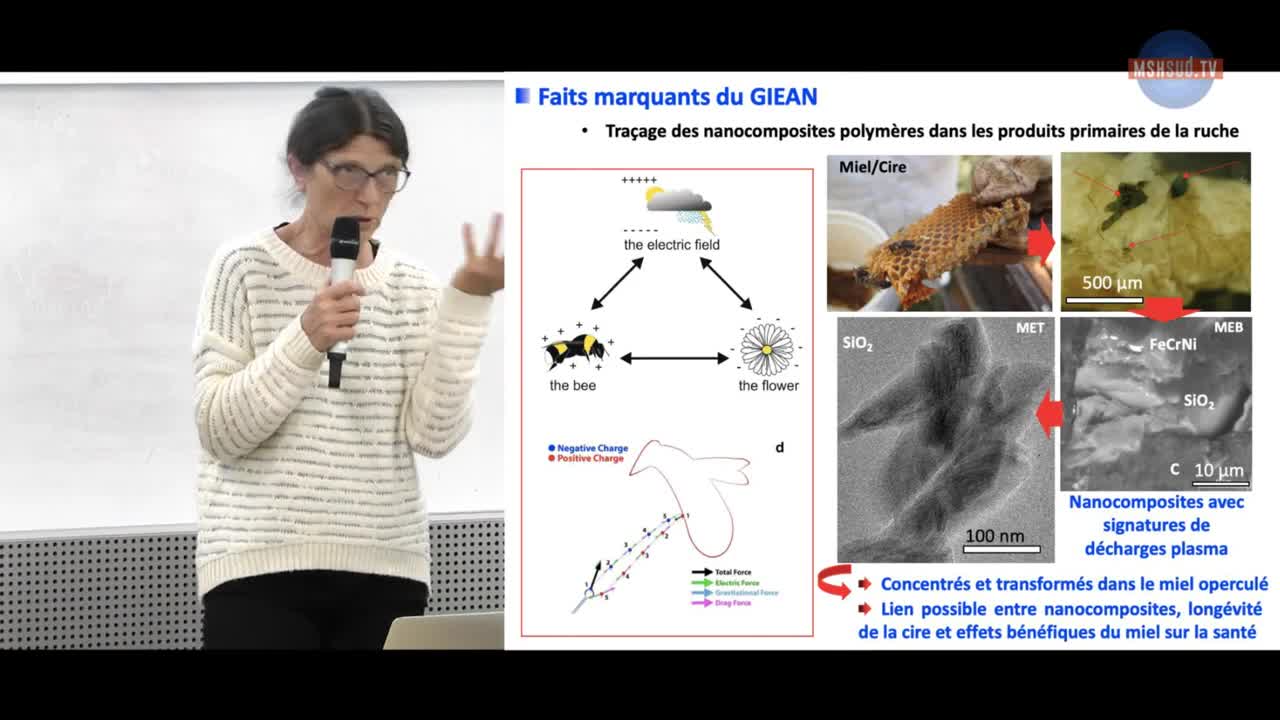

ConesaMarcCourty-FedoroffMarie-AgnèsProjet GIEAN : Le Groupe Interdisciplinaire sur l’Electricité Atmosphérique Naturelle

-

Penser les transitions : la panarchie, un outil conceptuel pour intégrer les transformations et con…

WinkelThierryProjet PANARCHI : Mobiliser le patrimoine naturel et culturel pour une agriculture inclusive. Une alternative pour les petits producteurs de quinoa en Argentine et au Chili ?

-

Étude d'une transition socio-politique dans les paysages du Japon et de l'Occident méditerranéen

PerezAntoineProjet JORI (Japon - Occident - Rome - Interdisciplinarité) Le Jôri de Nakatsu. Etude comparée et valorisation culturelle des paysages antiques du Japon et de l’Occident méditerranéen romain.

-

Introduction du colloque Penser les transitions pour agir

RousseauFrédéricColloque bilan et perspectives des équipes-projets de la MSH Sud (Acte 1 : 2017-2018)

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Retours critiques et perspectives quant aux modes de soutien et de « valorisation » adaptés à ce ty…

WinkelThierryAssénatMartineConesaMarcRobinAgnèsMeschinet de RichemondNancyLavigne DelvillePhilippeRousseauFrédéricRousseauMaxPenser les transitions pour agir : deuxième table ronde

-

L’interdisciplinarité en action

AssénatMartineRousseauFrédéricRousseauMaxDelageAurélieWinkelThierryConesaMarcLavigne DelvillePhilippeRobinAgnèsMeschinet de RichemondNancyPenser les transitions pour agir : première table ronde

Sur le même thème

-

Retour d’expérience sur la 3e conférence de l’UNOC : contributions de la science, résultats et leço…

HerrmannMarineBarotSébastienCuninElisabethDuvailStéphanieBertrandSophiePringaultOlivierLa troisième conférence de l’UNOC s’est tenue en Juin à Nice. La conférence a été un succès en termes de nombre de participants en provenance de pays très divers. Mais quels ont été les résultats

-

Durabilité du "système chasse" au Sud Bénin

VodouheFifanouGaubertPhilippePrésentation de l'approche transdisciplinaire au sein du laboratoire mixte international (LMI) SHUNT sur la durabilité du "système chasse" au Sud Bénin

-

Présentation de points clefs des SHS importants pour les interactions avec les sciences de la nature

BenabouSarahDans cette séance, Sarah Benabou présente plusieurs notions clés des sciences humaines et sociales utiles pour dialoguer avec les sciences de la nature dans les projets interdisciplinaires sur l

-

Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …

BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.

-

La posture des scientifiques pour l’interdisciplinarité

CarrièreStéphanieStéphanie Carrière (ethnoécologue, IRD) explore la question de la posture du chercheur ou de la chercheuse dans les démarches interdisciplinaires.

-

L’interdisciplinarité par les concepts ? La distance comme concept frontière en sciences de la cons…

RodaryEstienneL'interdisciplinarité invite a redéfinir les champs disciplinaires selon une approche dynamique., et à partager des concepts frontières, comme celui de distance

-

Formation à l’interdisciplinarité - Introduction

AvarreJean ChristopheMesclierÉvelyneRomagnyBrunoL'approche interdisciplinaire ou transdisciplinaire est au cœur des sciences de la durabilité, promues par l'IRD.

-

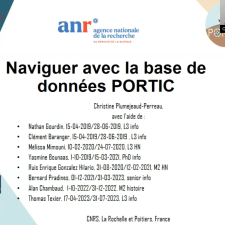

ANR PORTIC - Partie I : « Naviguer avec la base de données PORTIC » (coordinatrice : Christine Plum…

PlumejeaudChristineSofiaPierre NiccolòJournée de restitution du projet ANR PORTIC

-

ANR PROTIC - Introduction

MarzagalliSilviaJournée de restitution du programme ANR PORTIC - Introduction

-

ANR PORTIC - Partie II : « Projet PORTIC : négocier l’écriture d’une enquête » (coordinateur : Robi…

MouratRobin deCharlesLoïcMarzagalliSilviaGirardPaulMazoyerBéatriceJournée de restitution du programme ANR PORTIC

-

L’interdisciplinarité au défi du terrain : regards réflexifs sur l’EFR « Santé d’un socio-écosystèm…

L’École de formation à la recherche (EFR) « Santé d’un socio-écosystème minier » organisée par les Communautés de savoirs Géoressources et durabilité » et « Terres et sols » et l’université Félix

-

What if we modelled water as if our lives depended on it? - CoSavez-vous ? Eau bien commun

KruegerTobiasIn this seminar, Tobias Krueger will delve into practices of hydrological modelling to show what worlds they create...