Notice

Chercheurs en ville #50 - A voté. Une histoire de l’élection

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

A quelques jours des élections municipales, l'équipe Chercheurs en ville accueille Laurent Le Gall, professeur d'histoire contemporaine à l’université de Bretagne occidentale autour de son ouvrage A voté – Une histoire de l’élection. Spécialiste de la politisation des campagnes françaises au XIXe siècle et de l'histoire du suffrage universel, il répond aux questions de Colette David et Christian Le Bart. Dans cette émission réalisée par Lucie Louâpre, il revient sur l’arrivée du suffrage universel en France mais aussi sur les mécanismes psychologiques et sociologiques à l’œuvre dans le vote.

Les 15 et 22 mars prochains, chaque ville et commune de France procèdera à l’élection du conseil municipal qui élira ensuite le ou la maire à sa tête. Et qui dit élection, dit vote !

En France, le droit de vote est institué au XVIIIe siècle ; il est d’abord censitaire et indirect en 1791. Seuls les hommes de plus de 25 ans et qui payent un impôt équivalent à trois journées de travail peuvent voter. Ces citoyens dits actifs élisent alors des électeurs de second degré qui élisent à leur tour les députés de l’Assemblée nationale.

C’est en 1799 que le suffrage universel vient le remplacer, sous une forme limitée car toujours indirecte. Universel oui… mais toujours pas pour les femmes ! Ce système sera mis en place pendant 15 ans avant le retour de la monarchie constitutionnelle et du suffrage censitaire qui va avec.

Le suffrage universel direct, arrive en 1848 à la naissance de la seconde république. Ce système de vote ne sera alors plus remis en cause – sauf sous le régime de Vichy - et s’ouvrira aux femmes en 1944. Il y aura encore quelques évolutions dans les années qui suivent : l’égalité de suffrage dans les territoires d’Outre-mer en 1956 ; le vote à 18 ans à partir de 1974 ; la citoyenneté européenne en 1992. Aujourd’hui, on vote pour un président, des députés au Parlement français et Européen, des conseillers départementaux, régionaux, municipaux… sur des mandats qui vont de 5 à 6 ans. Avec, selon l’élection, une part plus ou moins grande d’abstentionnistes qui rejette le vote.

Quel tournant démocratique s’est opéré au XIXe siècle avec l’arrivée du suffrage universel direct, et pourquoi à ce moment-là ? Quel sens les citoyens ont ensuite donné au vote au fil des années ? Le vote est-il le seul outil démocratique dont ils peuvent se saisir ? Qu’est-ce-qui différencie tant le vote présidentiel du vote à l’échelle d’une mairie ?

En seconde partie d’émission, nous nous intéresserons au vote des femmes, à leur moindre présence aujourd’hui parmi les élus, aux élections présidentielles et à une question d’actualité : la possible suppression des étiquettes politiques pour les communes de moins de 9 000 habitants.

Notre invité : Laurent Le Gall est professeur d'histoire contemporaine à l’université de Bretagne occidentale et chercheur au centre de recherche bretonne et celtique (CRBC - EA 4451). Spécialiste de la politisation des campagnes françaises au XIXe siècle et de l'histoire du suffrage universel dans la France contemporaine, il a publié L'Électeur en campagnes dans le Finistère. Une Seconde République de Bas-Bretons (2009).

Thème

Documentation

Dans la même collection

-

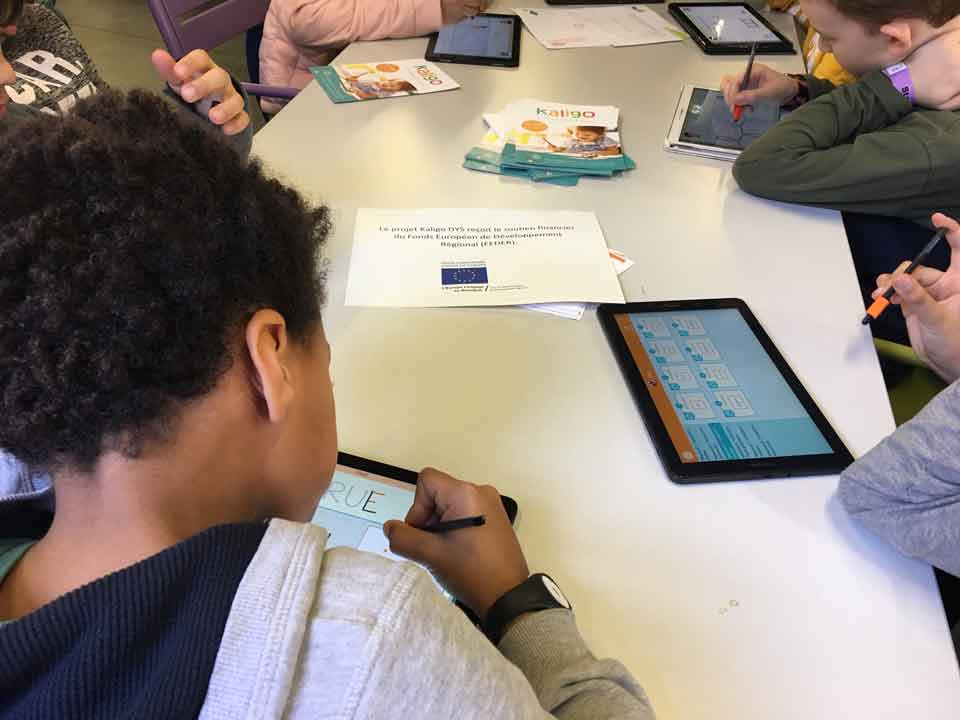

Chercheurs en ville #52 - Usages du numérique : apprendre en s’amusant

L'équipe Chercheurs en ville accueille, ce mois-ci, Séverine Erhel, maître de conférences en psychologie cognitive et ergonomie à l’université Rennes 2. Ses recherches portent sur l’apprentissage et

-

Chercheurs en ville #48 - Contestation sociale aujourd'hui au Chili : un héritage du passé ?

L'équipe Chercheurs en ville accueille Jimena Obregón Iturra, professeure en études hispano-américaines et Daniela Durán Cid, doctorante. Enseignantes-chercheures à l'université Rennes 2, elles

-

Chercheurs en ville #45 - Comment réduire les inégalités de réussite scolaire ?

L'équipe Chercheurs en ville reçoit Céline Piquée, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Rennes 2 et spécialiste des questions d’inégalités de réussite scolaire. Dans

-

Chercheurs en ville #51 - Le vertige de l'émeute. De la zad aux gilets jaunes

Pour cette cinquante-et-unième émission, l'équipe Chercheurs en ville accueille Romain Huët, maître de conférences en science de la communication à l’université Rennes 2. Auteur de l’ouvrage Le

-

Chercheurs en ville #47 - Comment lutter contre la ségrégation urbaine ?

L'équipe Chercheurs en ville reçoit Fabien Moizeau, professeur d'économie à l'université de Rennes 1. Il répond aux questions de Colette David et Christian Le Bart sur ses recherches autour des

-

Chercheurs en ville #53 - Jeux olympiques et figure du champion : dynamiques à l’œuvre et héritages

AttaliMichaëlDirecteur du laboratoire Violences, Innovations, Politiques, Socialisations et Sports, Michaël Attali est l'invité de Chercheurs en ville ce mois-ci. Professeur à l’université Rennes 2, il est

-

Chercheurs en ville #49 - Au plus près des âmes et des corps

L'équipe Chercheurs en ville invite ce mois-ci Caroline Muller, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l’Université Rennes 2. Autrice d’un carnet de recherches en ligne intitulé Acquis

-

Chercheurs en ville #46 - De l’alpinisme

L'équipe Chercheurs en ville reçoit Pierre-Henry Frangne, professeur de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Rennes 2. Passionné de montagne, il a déjà publié trois ouvrages sur ce

Sur le même thème

-

L’hospitalité dans l’avenir de la démocratie

TaubiraChristianeVasconcelosÁlvaro deCastroTeresaAraujoChristopheDos SantosGraçaPlácido CordeiroGonçaloL’hospitalité dans l’avenir de la démocratie. Débat avec Christiane Taubira et Álvaro Vasconcelos Dans le cadre du cycle de débats « Passeurs de Mondes, Bâtisseurs de l'Universel » est une

-

De la rue à la mairie

HamouDavidInterview de David Hamou, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "De la rue à la mairie. Sociologie du municipalisme"

-

-

Pourquoi les nombres ont-ils contribué à l'émergence grecque de la démocratie ?

MacéArnaudArnaud Macé nous explique ce que la réforme de Clisthène à Athènes, acte fondateur de la démocratie, doit aux nombres.

-

Donald Trump et la Constitution : anatomie pathologique de la démocratie américaine

MichelotVincentVincent Michelot, professeur d’histoire politique des Etats-Unis à Sciences Po Lyon, pose une question essentielle : les Etats-Unis sont-ils en train de glisser vers la démocratie illibérale ?

-

Table ronde 2 "La dimension hybride et transversale des démarches démocratiques en architecture et …

MacaireÉliseLongeotLéaLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

02 - "Les ambitions déçues de la démocratie urbaine dans les quartiers populaires"

KirszbaumThomasLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

04 - Conférence "Ambitions et désillusions de la participation"

PontierJean-MarieLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

03 - "Un regard sur les travaux du colloque pour réfléchir aux limites de la paticipation"

DenèfleSylvetteLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

01 - Introduction au colloque "Expériences et limites d'un idéal de démocratie"

BressonSabrinaMozolPatrickLe développement, depuis les années 90 en France, des conseils de quartiers, réunions de concertation ou autres assemblées consultatives, témoigne de la volonté des élus et des acteurs de la ville d

-

MARIO SOARES L'EXIL D'UN DEMOCRATE PRO-EUROPEEN

VasconcelosÁlvaro deSoaresIsabelAraujoChristopheMartinsGuilherme d'OliveiraMorinEdgarLe 25 avril 2024 marquera le 50e anniversaire de la révolution des Œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature et d'empire colonial, tout en déclenchant une vague démocratique en Europe et dans le

-

Introduction séminaire : "La participation des habitant(e)s : Limites, obstacles, insuffisances et …

BressonSabrinaECLIPS est un programme de recherche de l’université François-Rabelais de Tours (UMR CITERES et EA LERAP), financé par la Région Centre, qui réunit des chercheur-e-s en sociologie, droit et sciences