Chapitres

- Nanouk ou l'invention du documentaire06'08"

- La mise en scène de la réalité07'22"

- L'espace et l'écran06'44"

- La coupe et le rythme04'38"

- L'insert et l'instant08'19"

- L'homme et le monde07'03"

Notice

L'invention de la mise en scène documentaire (Penser le cinéma documentaire : leçon1, 2/2)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- Dossier

Descriptif

Robert Flaherty et l'invention de la mise en scène documentaire

"Documentaire"

L'adjectif qualificatif est attesté dès 1876 (Dictionnaire Robert). Appliqué au film , il apparaît en 1896.

Le mot, en langue française, devient substantif en 1915. L'abréviation "docu" est attestée en 1967, mais on peut supposer qu'elle existait bien auparavant dans le langage parlé. Le familier (et péjoratif) "docucu" est encore plus récent.

En langue anglaise, "documentary" apparaît en 1926, dans un article du New York Sun écrit par John Grierson sur Moana de Flaherty : "Moana, being a visual account of events in daily life of polynesian youth and family, has documentary value." D'après Paul Rotha, le mot est emprunté au français, et sert alors à qualifier "des films de voyage et d'expédition qui ne seraient pas d'ennuyeux comptes rendus de voyage".

Sans doute cet article de Grierson a-t-il contribué à donner à Robert Flaherty la figure mythique de "père du documentaire".

Historiquement, cette statufication est sujette à examen: dès 1895, des films pourraient être qualifiés de documentaires. Le débat historique et théorique sur la question risque d'être infini et inextricable, sauf à se tenir aux observations suivantes:

Comme pour la littérature, on devra dater l'apparition d'un genre cinématographique au moment où il est reconnu et identifié. Les films qui précèdent cette date seront à voir comme des promesses, des prémices, des frayages que seule une conception téléologique de l'histoire de l'art permettrait d'annexer a posteriori au genre , et qu'on valorise alors arbitrairement sous la rubrique des origines. Il n'y aurait pas une origine, mais des commencements. Il est donc vain de chercher à tout prix un "premier documentaire de l'histoire du cinéma français". Le genre naît progressivement, et apparaît entre 1915 (France) et 1926 (Grande - Bretagne).

"Documentaire", comme tous les mots de la langue, a subi des glissements de sens, au point qu'un spectateur d'aujourd'hui a une certaine difficulté à accepter comme tels, par exemple, L'homme d'Aran ou Louisiana Story; pour un oeil contemporain, la direction d'acteurs non-professionnels, le procédé du slight narrative (expression de Paul Rotha), rangeraient plutôt ces films du côté de la fiction. Il faut donc admettre que des films classés comme documentaires peuvent maintenant ne plus être perçus selon les mêmes catégories, et que ce changement fait partie de l'histoire du genre.

"Documentaire": film didactique montrant des faits réels et non imaginaires" (Robert)

La veine didactique du documentaire est inscrite dans son nom même, étymologiquement dérivé du latin docere : enseigner, instruire, montrer, faire voir. Un documentum est un exemple, un modèle, une leçon, un enseignement, une démonstration. ici encore, le glissement historique des mots est à prendre en compte. Actuellement, on en vient à considérer que la transmission des connaissances, dans un documentaire, est peut être un effet secondaire, et pas forcément indispensable, l'essentiel étant alors la donation d'un point de vue à propos d'une réalité.

Notes extraites d'un article de Pierre Baudry : Quelques notions de base pour réflechir sur le documentaire, in La mise en scène documentaire, textes réunis par Gilles Delavaud, TOTEM Productions, 1994.

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Voir l'extrait du film analysé dans la leçon :

- Nanouk l'esquimau, un documentaire de Robert Flaherty réalisé en 1922.

Bibliographie,Filmographie

- AGEL Henri, Robert Flaherty, Paris, Seghers, 1965.

- BARSAM Richard, The vision of Robert Flaherty, Indiana University Press, 1988

- FLAHERTY Frances, The Odyssey of a film-maker : Robert Flaherty's story, New York, Arno, 1972

- ROTHA Paul, Robert J. Flaherty: A Biography, Jay Ruby, University of Pennsylvania Press, 1983

- 1922 : Nanouk l'Esquimau (Nanook of the North)

- 1925 : The Pottery-Maker

- 1926 : Moana (Moana : A Romance of the Golden Age)

- 1927 : The Twenty-Four Dollar Island

- 1931 : Industrial Britain (co-réalisation avec John Grierson)

- 1934 : L'Homme d'Aran (Man of Aran)

- 1937 : Elephant Boy (co-réalisation avec Zoltan Korda)

- 1942 : La Terre (The Land)

- 1948 : Louisiana Story

Sur le même thème

-

Recherche-création et théories esthétiques

PouradierMaudCette intervention s’est déroulée dans le cadre du colloque codirigé par Valérie Vignaux et Tania Vladova : « Recherche vs Création et inversement », LASLAR, UR4256, Université de Caen, Esadhar et

-

Présentation de TRINITÉ DE STAN MUSQUER : Lecture croisées d'une œuvre caribéenne

LefrançoisFrédéricCarienMinakshîEntretien avec Frédéric Lefrançois et Minakshi Carien autour de l'ouvrage collectif "Trinité de Stan Musquer: lectures croisées d'une oeuvre caribéenne"

-

La recapitalisation symbolique de l'africanité dans les Amériques

LefrançoisFrédéricLavouVictorienKalyAlain PascalBohoussouAdjo N'go RosineIntervention dans le séminaire organisé par le Professeur Victorien Lavou Zoungbo dans le cadre du master 2 Intervales de l'Université de Perpignan. Le master INTERVALES est un master

-

Ce que la fiction numérique fait à l'Histoire : réflexion autour de quelques lieux communs des fict…

MartiMarcColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2004

-

Esthétique de synthèse : dans la matière et les supports de l'art numérique

Reyes GarcíaEverardoColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

La crise de la sensibilité esthétique : l'art à l'âge virtuel

DarselSandrineColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? - Ouverture du …

LeiduanAlessandroColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED

-

La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? - Ouverture du …

De LucaValeriaColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

Cartographies et topologies artistiques

LefrançoisFrédéricRavion-D'IngianniSophieMusquerStanLucolFélie-LineJournée d’études coordonnée par Frédéric Lefrançois, le 18 décembre 2017, à l'Amphi Recherche du Campus de Fouillole (Université des Antilles)

-

La désubjectivation du toucher artistique par l’usage industriel comme matrice fonctionnelle de la …

HonnoratJulienLe terme de design est aujourd’hui revendiqué dans de nombreuses pratiques (design thinking, design management, design strategy, design innovation), au point que l’on peut se demander ce qui constitue

-

La Matrice Ambiantale : critique et potentiel d’un design du sensible

BécherasÉlodieLe terme de design est aujourd’hui revendiqué dans de nombreuses pratiques (design thinking, design management, design strategy, design innovation), au point que l’on peut se demander ce qui constitue

-

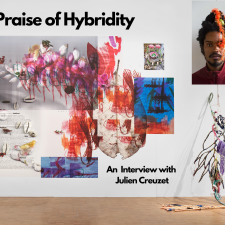

In Praise of Hybridity: an Interview with Julien Creuzet

LefrançoisFrédéricCreuzetJulienEntrevue avec l'artiste Julien Creuzet représentant de la France à la Biennale de Venise 2024.