Notice

"Carmen" en chansons : entre drame et couleur locale / Michel Lehmann

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

"Carmen" en chansons : entre drame et couleur locale / Michel Lehmann, in "Carmen. Construction(s) de la culture espagnole dans la France du XIXe siècle", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordinationde Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 22 mars 2018.

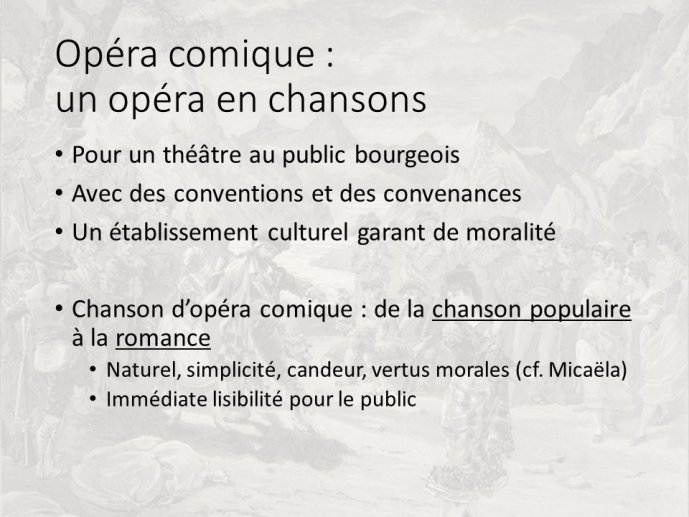

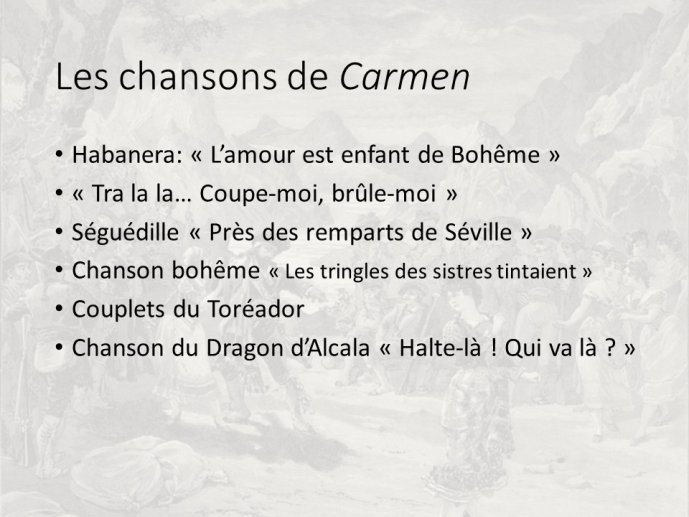

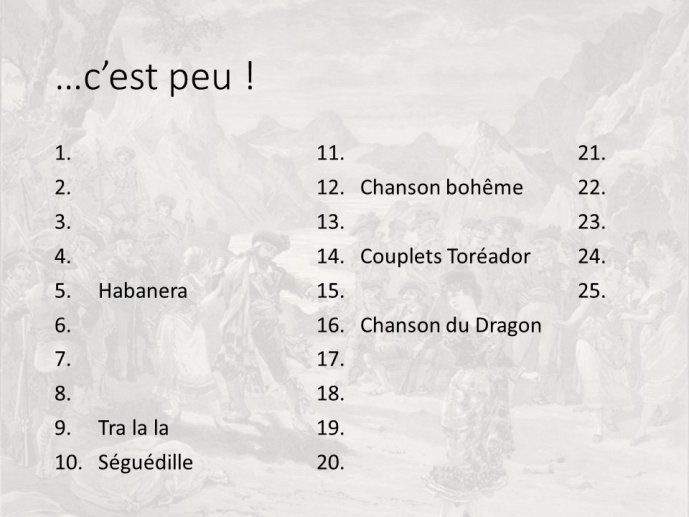

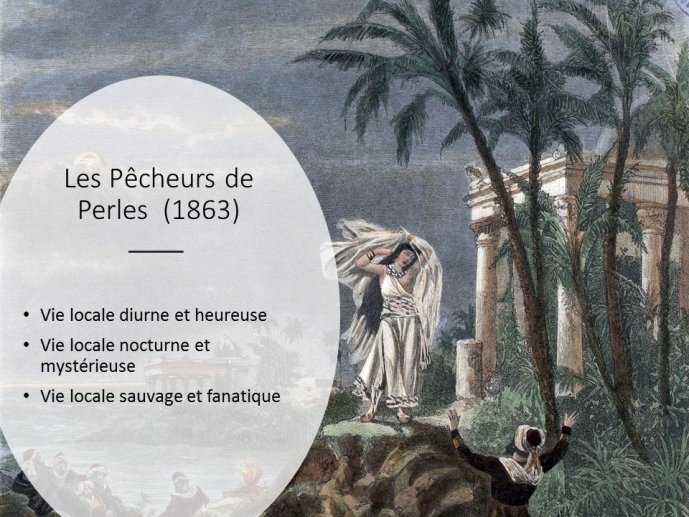

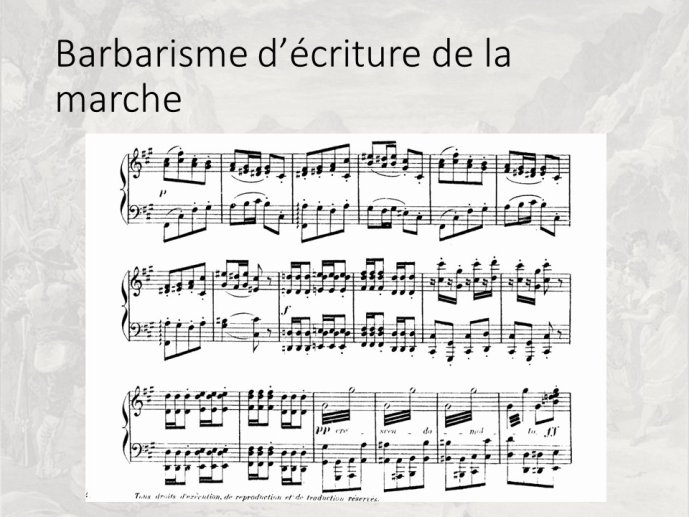

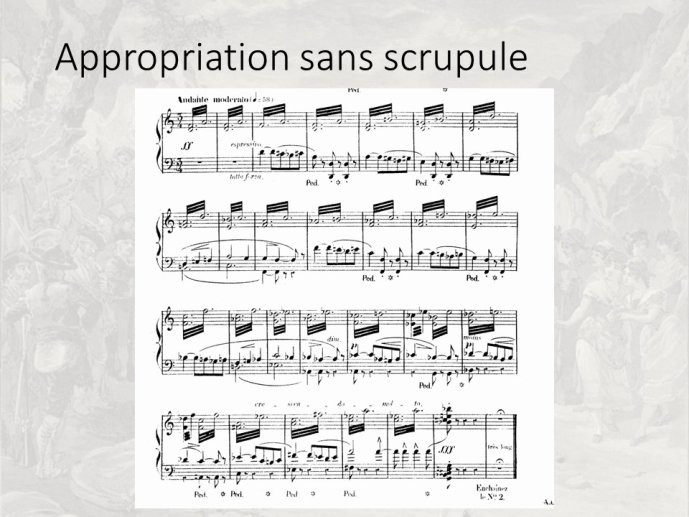

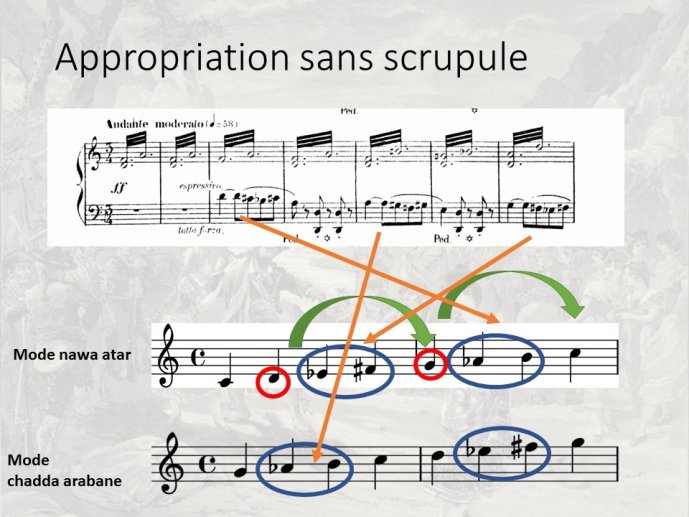

Monument de l’art lyrique, opus maximum, icône d’Espagne, la Carmen de Bizet est bien de son temps, mais en est-elle le témoinjuste ? ou du moins écoutons-nous la cigarière de Séville chanter lesenfants de Bohême comme elle l’entendait ? En plein Romantisme, l’Espagne alimenteun imaginaire qui fascine les artistes français notamment. Les musiciens selaissent séduire par des airs et des danses populaires comme la jota, lefandango et la toute récente habanera, venue vers 1830 de la lointaine île deCuba. A l’instar de Liszt, ils passaient outre les rigueurs méthodologiques del’ethnologie pour s’épanouir dans l’espace de la fantaisie qu’ils dynamisaientà l’aide de l’énergique rhapsodie, une manière de concilier réalité, rêve ettempérament.

Pour un pays pourtant si proche en distance de la France,l’Espagne des artistes relève de l’exotisme au même titre que l’Orient, moinscomme un territoire géographique qu’un univers culturel, avec tout ce que cela comportede défiguration, de détournement et d’appropriation. Une trahison grotesque d’unpoint de vue encyclopédique, une sublime offrande du point de vue del’expérience sensible et humaine. Qu’on pardonne cette caricature de Baudelaire :l’exotisme invite à voyager, sans forcément quitter sa chambre. Les paysinconnus viennent à nous, présentant des images-mirages de leur univers et desreflets-miroirs de nos propres visions, pour le plaisir de notreémerveillement. Mais qu’on soit musicien, écrivain ou peintre, Chabrier,Mérimée ou Delacroix, qu’on ait entrepris un voyage d’étude ou de vacances, onrevient d’Espagne avec une impérieuse créativité qui ne se contente pas de lacarte postale.

Le 19e siècle étant traversé par des mouvementsidentitaires qui, d’une prise de conscience culturelle vers une actionpolitique, reconfigurent les sociétés européennes, les constructions de cesimaginaires artistiques soutiennent des causes plus larges. Il ne sert à riend’ironiser que ce soit un français qui ait écrit la musique considérée comme laplus espagnole d’entre toutes. Après tout, cette habanera de Carmen est d’origine cubaine, elleaurait pu s’envoler vers l’Argentine pour finir en tango, mais elle aurapréféré passer par la Catalogne pour échouer entre les mains de Bizet, inséréedans un recueil d’airs populaires espagnols assemblés par un certain Iradier, patronymeorthographié en Yradier sur les conseils de son éditeur parisien, parce que cesorigines basques flattaient mieux ainsi l’imaginaire de son lectorat.

Les chercheurs réunis à cette occasion par l’Institut IRPALLen partenariat avec le Théâtre du Capitole auront à cœur de démêler l’écheveaude ces constructions imaginaires, échafaudées à partir de ramificationsétendues mais saisies au bout du compte en une représentation forte et impérieusede l’Espagne d’un point de vue français.

Thème

Documentation

Références documentaires

Pistes bibliographiques (classement chronologique inversé)

SALAÜN, Serge AYMES, Jean-René (dirs) (2017). Être espagnol. Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 406 p.

LACOMBE, Hervé et RODRIGUEZ, Christine (2014). La Habanera de Carmen. Naissance d'un tube. Paris, Éditions Fayard, 224 p.

RODRIGUEZ, Christine (2009). Les passions du récit à l'opéra : rhétorique de la transposition dans Carmen, Mireille, Manon. Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. Études romantiques et dix-neuviémistes, 664 p.

MELLOULI, Maria (2014). Carmen sur les scènes françaises, 1875-1970. Jalons pour l'histoire d'un succès international, Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin, 2, vol. 40, 49-62. [En ligne : https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin1-2014-2-page-49.htm].

CHARLE, Christophe (2013). La circulation des opéras en Europe au XIXe siècle, in "Musique et relations internationales-I", Relations Internationales, 155, 11-31. [En ligne : https://www.cairn.info/revue-relations-internationales-2013-3-page-11.htm].

UTRERA MACÍAS, Rafael, GUARINOS, Virginia (dirs). (2012). Carmen Global. El mito en las artes y los medios audiovisuales. Sevilla, Universidad de Sevilla, Secretariado de publicaciones, 394 p.

LOCKE, Ralph P. (2009). Spanish Local Color in Bizet’s Carmen : Unexplored Borrowings and Transformations, in Annegret Fauser, Mark Everist (dirs), Music, Theater, and Cultural Transfer, Paris, 1830-1914, Chicago, University of Chicago Press, 316-360.

BARA, Olivier (2008). Les Bohémiens à l'opéra au 19e siècle: du spectacle de l'Autre au drame de l'altérité, in Sarga Moussa (dir), Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, Paris, Éditions L'Harmattan, 201-222.

SENTAURENS, Jean (2006). La España de Mérimée les sienta demasiado bien a los españoles. El fabuloso destino del ‘cuentecillo gracioso’ de la Señora de Montijo”, in Manuel Bruña Cuevas, María de Gracia Caballos Bejano, Inmaculada Illanes Ortega, Carmen Ramírez Gómez, Anna Raventós Barangé et al., La cultura del otro. Español en Francia, francés en España, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2-14. [En ligne : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4046858].

LACOMBE, Hervé (2002). L'Espagne à Paris au milieu du XIXe siècle (1847-1857). L'influence d'artistes espagnols sur l'imaginaire parisien et la construction d'une" hispanicité", Revue de musicologie, 2, tome 88, 389-431. [En ligne : https://www.jstor.org/stable/pdf/947224.pdf].

MÉRIMÉE, Prosper [1845] (2000). Carmen. Édition d'Adrien Goetz. Paris, Éditions Gallimard, coll. Folio classique, 160 p. [rééd. 2018].

BARTOLI, Jean-Pierre (1997). L'orientalisme dans la musique française du XIXe siècle: la ponctuation, la seconde augmentée et l'apparition de la modalité dans les procédures exotiques, Revue belge de Musicologie/Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap, 137-170.

BRUNEL, Pierre (1997). Carmen est-elle un mythe ?, in Élisabeth Ravoux Rallo (dir.), Carmen, Paris, Éditions Autrement, 14-27. |En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48051330/f20.image].

BIZET, Georges, MEILHAC, Henri, HALEVY, Ludovic (1875). Carmen. Opéra en 4 Actes [manuscrit autographe], 4 vol., 511 p. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b74001325].

Dans la même collection

-

Introduction au mythe de "Carmen" / Christine Calvet, Mathilde Liffraud

CalvetChristineLiffraudMathildeIntroduction au mythe de "Carmen" / Christine Calvet, Mathilde Liffraud

-

Regards français sur l'Espagne du XIXe siècle : enjeux politiques, intérêts économiques, curiosités…

ForoPhilippeRegards français sur l'Espagne du XIXe siècle : enjeux politiques, intérêts économiques, curiosités culturelles / Philippe Foro

-

Regards français sur la peinture espagnole à l'époque de Georges Bizet / Jean Nayrolles

NayrollesJeanRegards français sur la peinture espagnole à l'époque de Georges Bizet / Jean Nayrolles, in "Carmen. Construction(s) de la culture espagnole dans la France du XIXe siècle", journée d'étude organisée

-

"España" (1883) d'Emmanuel Chabrier : déconstruction d'une icône musicale / Michel Lehmann

"España" (1883) d'Emmanuel Chabrier : déconstruction d'une icône musicale / Michel Lehmann