Notice

Je suis le banc

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Dans ce projet, Je suis le banc, nous avons choisi de donner la parole à un élément du

paysage urbain que nous croisons chaque jour sans même y prêter attention : le banc public.

À travers lui, c’est une autre manière de regarder le monde que nous proposons, un

déplacement du regard, une remise en question des positions dominantes d’observation dans

le champ anthropologique. Plutôt que d’adopter un regard extérieur sur les gens, nous

choisissons de nous effacer, pour laisser émerger la mémoire sensible d’un objet silencieux,

devenu ici personnage central.

Le projet repose sur une inversion symbolique. Le banc, habituellement passif et invisible,

devient le témoin actif, la voix intérieure du quartier. Il observe les allées et venues, les

postures, les émotions furtives, les fragments de récits déposés entre deux arrêts. À travers

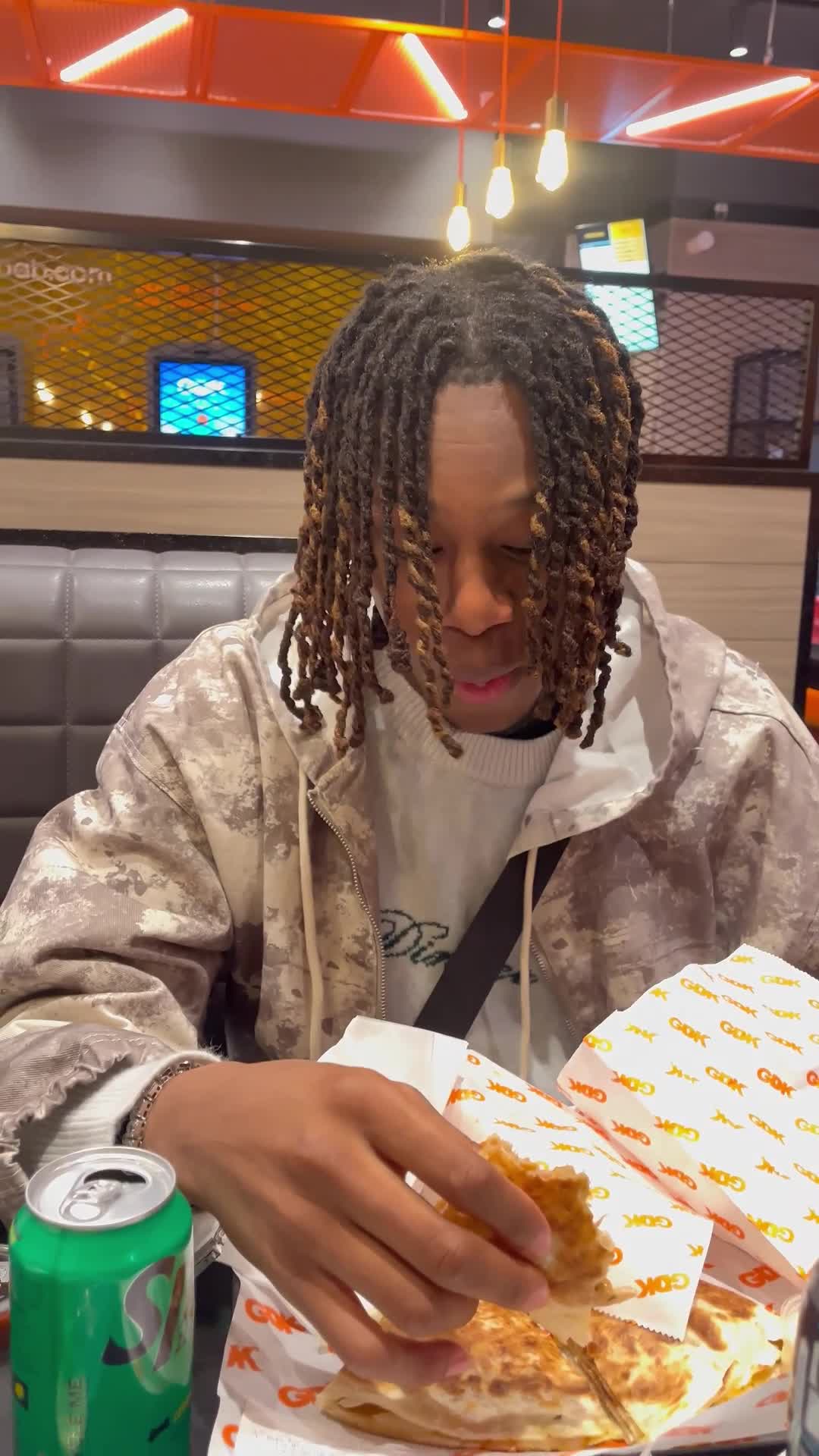

une succession de scènes, chaque personne filmée raconte sans mots une histoire singulière.

Une mère épuisée, un adolescent perdu dans sa musique, un musicien timide, un couple

silencieux, des jeunes filles qui rient… Autant de micro-récits qui composent une

cartographie humaine et affective, révélée non pas par un commentaire explicatif, mais par la

puissance du regard silencieux.

La majeure partie du film se déroule sans voix off. Nous privilégions des plans fixes ou très

lents, qui laissent au spectateur le temps d’habiter l’image, de prêter attention aux détails : la

posture d’un corps, un soupir, un geste répétitif, un regard qui se perd. Le son ambiant, le

paysage, le vent, une bribe de conversation, la pluie, deviennent alors la bande-son vivante du

quotidien. Nous faisons le choix d’un cinéma contemplatif, presque impressionniste, où le

sens naît de la durée, du rythme, de la patience.

Toutefois, quelques dialogues réels sont conservés.. Ils ne sont ni mis en avant ni

surexploités : ils surgissent naturellement, comme des éclats de vie, souvent légers.. Ces voix

humaines, bien que discrètes, rappellent que chaque passage est une trace éphémère

d’humanité.

C’est à la fin du film que la voix off apparaît, dans un moment de bascule. Elle n’explique

rien, elle incarne le banc. Ce banc qui, après avoir tout vu, tout porté, prend enfin la parole.

Cette voix intérieure sensible, poétique, presque philosophique vient tisser un fil entre toutes

les présences croisées. C’est une parole douce, simple, mais profondément émotive. Elle ne

juge pas, ne nomme personne, mais raconte ce que l’objet a ressenti, ce qu’il a absorbé de

l’humain.

Sur le plan anthropologique, ce film s’inscrit dans une réflexion sur les usages sociaux de

l’espace public. Le banc agit ici comme un poste d’observation inversé : ce n’est pas nous qui

observons les gens, c’est le banc. Il devient interface entre le collectif et l’intime, lieu de

passage et de mémoire, archive vivante d’un quartier en mouvement. Ce qui nous intéresse,

ce ne sont pas les événements spectaculaires, mais les gestes minuscules, les temps morts, les

habitudes banales que la ville laisse souvent dans l’ombre.

Nous nous inspirons ici de travaux tels que ceux de Marc Augé sur les non-lieux, ou de

Michel de Certeau, qui valorise les pratiques discrètes et les ruses du quotidien. Le banc, en

tant qu’élément fonctionnel, devient aussi objet symbolique, lieu de narration, mémoire sensible. Il est le théâtre d’émotions ordinaires : solitude, attente, tendresse, rêverie, ennui, fatigue.

Esthétiquement, nous avons construit notre film autour de principes simples et forts :

● Des plans fixes ou à peine mobiles, pour laisser le spectateur s’immerger dans la durée ;

● Une photographie naturelle, qui rend visible les textures, la lumière du matin, la pluie sur le béton, la trace d’un chewing-gum oublié ;

● Un travail sonore subtil, alternant silences, bruits ambiants, et voix off finale ;

● Une rythmique poétique, où chaque respiration, chaque pause, devient moment dramaturgique à part entière.

Nous ne cherchons pas à raconter une histoire linéaire. Il s’agit plutôt d’un cinéma-poème, fragmentaire, impressionniste, sensoriel. Chaque personne qui s’assoit sur le banc apporte un bout de monde, que nous recevons sans l’expliquer. Ce choix repose sur une éthique du regard : filmer sans voler, regarder sans dominer.

Ce film est à la fois modeste dans sa forme: un seul lieu, peu de paroles mais ambitieux dans ce qu’il cherche à révéler : la profondeur des expériences humaines, la richesse des instants ordinaires, la beauté de ce que l’on ne voit pas. Nous pensons que le cinéma peut être un outil de soin, d’attention, de mémoire. Il peut nous aider à écouter autrement, à regarder autrement.

Enfin, ce projet ouvre des perspectives. Nous imaginons une suite possible : une série de courts-métrages sur d’autres bancs, dans d’autres quartiers, pour explorer d’autres réalités urbaines. Nous envisageons aussi une installation artistique : un banc réel exposé dans une galerie, entouré de projections vidéo et de casques audio pour écouter les « mémoires » de ceux qui s’y sont assis. Ce serait une manière de prolonger la vie de l’objet, de matérialiser l’invisible.

Conclusion

Avec Je suis le banc, nous proposons un film à la croisée de l’anthropologie visuelle, de la poésie sociale et de l’art documentaire. Nous voulons donner voix à ce qui n’en a pas, rendre visible ce qui ne l’est plus, offrir un espace au silence, au banal.. Et peut-être, en écoutant simplement un banc, apprendre à entendre autrement le monde.

Dans cette perspective, nous nous inscrivons dans une démarche sensible et engagée, où l’image devient un outil de médiation entre le visible et l’invisible, entre le geste du quotidien et les grandes questions du vivre-ensemble. Le banc agit ici comme un révélateur de notre humanité partagée : il traverse les âges, accueille sans condition, absorbe les récits, les silences, les fragments de vie qui, mis bout à bout, composent un tableau social dense et nuancé. À travers lui, nous interrogeons notre capacité à regarder avec attention, à ralentir, à percevoir autrement ce qui nous entoure.

Le choix de faire parler le banc uniquement à la fin du film, après une succession de scènes silencieuses, n’est pas anodin. Il permet de créer une tension douce, un espace de contemplation, presque méditatif, où les corps, les gestes, les interactions parlent d’eux-mêmes, sans besoin d’explication. Puis, dans un basculement final, la voix off vient cristalliser ces instants vécus, leur donner une profondeur émotionnelle et mémorielle. Cette voix, à la fois intime et universelle, n’est pas celle d’un narrateur omniscient, mais celle d’un témoin silencieux qui observe sans juger.

Les dialogues, eux, apparaissent par bribes, dans leur vérité brute. Ils ne cherchent pas à tout dire, mais à laisser entrevoir. Ce que nous montrons, ce sont des fragments d’existence, portés par la texture du réel. Le film devient alors un espace d’écoute et de projection, dans lequel le spectateur est invité à s’immerger, à compléter les silences, à ressentir plutôt qu’à comprendre.

Notre travail s’appuie sur une attention particulière portée aux détails, à l’atmosphère, à la qualité du temps. Nous faisons le choix d’un langage cinématographique lent, contemplatif, qui laisse place à l’inattendu. C’est dans cette durée que les micro-événements prennent leur sens : un geste qui se répète, un regard qui s’échappe, une larme qui ne tombe pas. Chaque détail est porteur de récit.

Enfin, Je suis le banc s’inscrit dans une volonté de dé-hiérarchiser les formes de récit et de représentation. Il ne s’agit pas ici de magnifier l’ordinaire par un artifice esthétique, mais de lui rendre sa densité propre, sa puissance narrative. Le banc devient ainsi une archive vivante, une mémoire collective en mouvement, un espace de transition entre l’intime et le social.

En donnant une place centrale à cet objet immobile, nous cherchons à renverser notre manière de voir : ne plus capter le spectaculaire, mais laisser émerger le sensible. Ce projet, en apparence modeste, est en réalité une invitation à une attention renouvelée, à une présence au monde plus fine, plus juste, plus humaine.

Nous espérons ainsi que Je suis le banc puisse toucher, interpeller, questionner non pas par l’exceptionnel, mais par la force discrète du quotidien.

Thème

Dans la même collection

-

Métro Zico Dodo

Un film de Gaëlle Dolisi, Maïwenn Dominé et Jordan Collongues

-

Poire-Chocolat

Un film de Luce Tandé, Lucien Tessier, Roméo Gommé

-

Léger comme un souvenir

Un film de Marianna Silvant

-

Nous, issus d'un quartier populaire

Un film de Lounès et ses copains

-

-

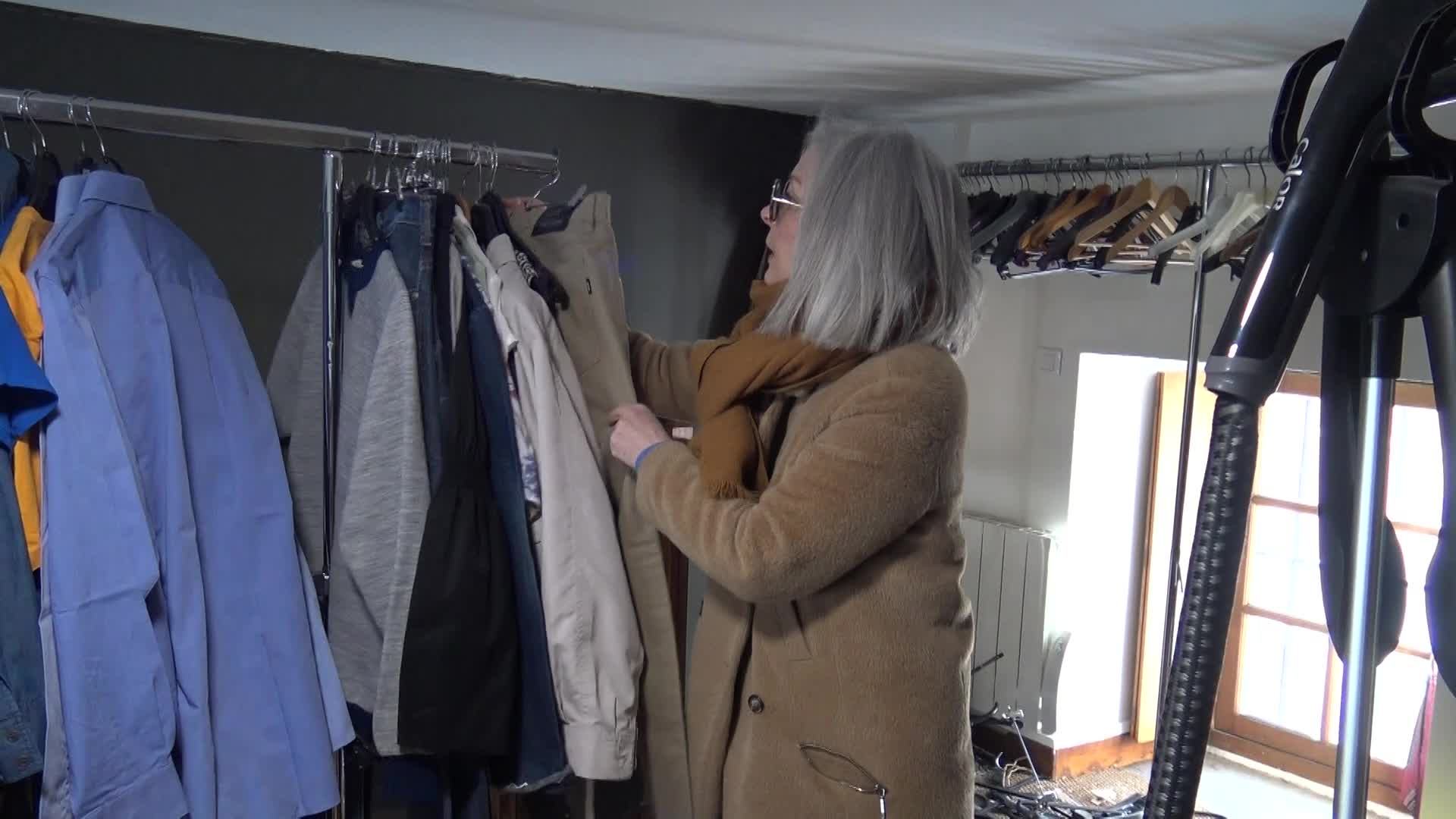

L'esprit fripe

Un film de Marc Aurèle Tschiederer sur sa friperie préférée.

-

Apprentissage de la couture

Un film de Héloïse Perronnet qui nous montre comment sa mère transmet un savoir-faire précieux à son frère.

-

La vie au marché

Un film de Samy Rimbert et Alicia Don sur une jeune étudiante qui travaille sur un marché.

-

De fil en aiguille

Un film de Fatima Aboudou sur un atelier d'apprentissage de la couture

-

Entre soins et quotidiens

Un film de Mandy chevreau et Jade Bussereau sur le quotidien d'une infirmière.

-

Aérodrome Blois

Un film de Marilou Bernarberoy et Lola Boulay sur la manières dont les agents font fonctionner l'aréodrome de Blois.

-