Chapitres

Notice

Tourisme et culture surgelée

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L'art et la culture deviennent de plus en plus des produits comme les autres, et les stratégies de marketing commencent à égaler celles du commerce. Le monde de l'art, par exemple, se manifeste aujourd'hui comme festival permanent avec, à tous moments, des biennales partout sur le globe. En même temps le rôle de l'artiste change rapidement en celui d'un amuseur.

Pourtant il y a conscience générale de la qualité de l'art et la culture, en tant qu'expression d'expériences, de sentiments et de manières de pensée individuelles et collectives, ainsi que de leur capacité de former une mémoire commune. Cela se voit en particulier quand une nation, une ville ou une communauté s'en servent pour se construire une identité. A l'industrie de tourisme une telle construction d'identité culturelle au niveau locale ou nationale, est fortement favorable. Elle la pousse même jusqu'à un cliché aisément reconnu par les masses: le cliché d'un monde paradisiaque. Par conséquent la mémoire collective est aplatie, l'expérience personnelle nivelée et les développements culturels et artistiques dérobés de leurs acuités et ambiguïtés.

Mais cette culture surgelée, est-elle bien capable de chasser le Grand Ennui ?

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 610e conférence de l'Université de tous les savoirs donnée le 14 janvier 2006

Anna Tilroe: « Le monde-formule »

La campagne de France est surprenante. Surtout si, comme moi récemment, on la retrouve après deux décennies. Evidemment la globalisation, la politique agricole de l'Union Européenne, l'internationalisation du marché immobilier et le tourisme l'ont changé en profondeur. Mais ce qui m'a vraiment frappé au moment où je m'étais installée sur la terrasse d'un café de village, c'est que j'avais l'impression d'assister à une pièce de théâtre bien connue. Mes voisins buvaient leurs pastis, le « Tour de France du dimanche » passait, les vieux « casquettés » bavardaient au coin de la rue, les étals du marché exposaient les meilleurs fromages, les bons vins du pays, le miel de mille-fleurs. Bref, tout était en règle. Tout ressemblait tellement aux brochures de tourisme que j'avais l'impression de faire partie du scénario. Je jouais dans une pièce sur un pays idyllique où les personnages sont fiers de leur identité nationale, où la vie est harmonieuse, l'homme plein de bonhomie, et où le temps n'a point de rive. C'était « la Douce France » de la vieille chanson de Charles Trenet. Une copie. Et pourtant la réalité.

Sans doute une visite dans le coeur historique d'Amsterdam provoquera la même sensation chez les Français. Les canaux avec leurs maisons spécifiques, les coffeeshops, le quartier des « putes » sur les Wallen , les drogués édentés, tout et tous semblent faire partie d'une mise en scène fabriquée pour des films de vacances. De son côté, la ville s'efforce de réaliser cette « fête de reconnaissance ». Comme toutes les anciennes villes de l'Europe, elle fait polir sa cité historique jusqu'à ce que celle-ci reluise autant que la cité commerciale aux périphéries. Ces deux pôles s'apparentent. Chacun représente l'ambition grandiose de la modernité de recréer le monde dans un lieu sûr, contrôlable et confortable. Mais que faire si cette ambition aboutit à une espèce de monde parallèle qui nous promet le paradis terrestre à moins qu'on ne suive des scénarios strictement dirigés ? Est-il encore possible d'échapper au sentiment d'être un éternel touriste dans un monde de déjà-vu ?

Commençons notre recherche par la notion du paradis.

Si l'on écrivait l'histoire selon la ligne des grands rêves du paradis, notre époque paraîtrait comme l'ère dans laquelle compte moins la conception matérielle de ce paradis, comme au vingtième siècle, que l'idée du bonheur parfait. Jusqu'au tournant historique du « 11 septembre » nous ne doutions pas que notre société occidentale en avait le monopole. Le film documentaire Polonais/Néerlandais « L'odeur du Paradis » nous serait alors apparu comme l'enregistrement d'un monde lointain et primitif où, à la frontière poussiéreuse de l'Afghanistan et du Pakistan, cinq hommes orientaux exécutent une danse maladroite et peu excitante. Aujourd'hui ces mêmes images signalent cinq musulmans minables mais armés jusqu'aux dents, dont les lents mouvements du corps et les bras battant des ailes symbolisent leur solidarité avec leur religion, autant que leur révolte contre un système de pouvoir économique et politique ressenti comme menaçant, diabolique et décadent. Notre système de pouvoir.

Jusqu'à cette date décisive nous savions bien qu'il y avait des peuples qui ne partagent ni nos conceptions d'une société ouverte et démocratique, ni l'idée d'un individu optimalisant sans arrêt ses libertés. Mais nous ne les prenions pas au sérieux. Nous croyions qu'ils changeraient d'idée en prenant connaissance de notre philosophie du Progrès et de sa promesse d'une vie paradisiaque. La réalité s'est avérée différente. Aujourd'hui nous reconnaissons qu'un très grand nombre de gens chérit d'autres valeurs morales et d'autres idées du paradis. Ils y attachent même une telle importance qu'ils sont prêts à se battre à mort pour leurs convictions. Cette prise de conscience nous a embarrassé énormément et nous incite à reconsidérer notre système de valeurs. Est-il bien vrai qu'il n'y en a pas de meilleur ? Est-il justifiable de demander à d'autres cultures d'embrasser sans réticences nos philosophies et nos modes de vie ? Dans l'actuel atmosphère de doute nous nous rappelons d'un coup de ces philosophes lointains qui ont fulminé contre la « société du spectacle », contre la culture de masse omniprésente et contre le triomphe de la banalité. Et voilà maintenant une profusion de conférences sur « la crise morale du monde occidental ». A la récente conférence Nexus à Amsterdam par exemple, William Wheatley, le vice-président de la grande chaîne de télévision américaine NBC News, soulignait un aspect remarquable. Les journalistes souffrent d'une « crise de valorisation », disait-il. A cause des pressions économiques et sociales leurs critères pour différencier entre ce qui est important dans les actualités et ce qui ne l'est pas, sont devenus diffus.

D'où provient cette crise ? Pour John Gray, professeur en philosophie à l'université de Londres, la réponse est bien claire : tout est de la faute du siècle des Lumières et de sa philosophie du Progrès. Cette philosophie, écrit-il dans son livre False dawn, nous a amené à croire que les développements scientifiques et technologiques génèrent une civilisation rationnelle et objective où règnent léquité et le bien-être, et où les conflits historiques se sont dissipés à jamais. Cette philosophie messianique se considère comme universellement valable et par conséquent déprécie l'histoire, rejette les traditions et coupe tous les fils de la mémoire. Cette erreur catastrophique a causé des déraillements moraux et des expériences économiques et sociales néfastes tels que le communisme et l'actuelle « folie de la globalisation ». Il y a urgence, conclut-il, de reconnaître les limites du progrès et d'admettre que « stabilité, solidarité et tradition sont des besoins humains vitaux ».

Il suffit de faire un voyage en Europe de l'Est pour donner raison à Gray. Mais ce qui est moins discuté c'est qu'à travers la misère sociale, le déclin et les absurdités d'une bureaucratie sans mesure, on y entrevoit toujours les restes d'une vision grandiose : la vision d'un Nouveau Monde où un Nouvel Homme, digne et socialement responsable, puisse s'épanouir à l'optimum.

Cette aspiration utopique n'est nulle part aussi visible et aussi rigoureusement suivie qu'à Brasilia, la capitale du Brésil. Cette ville, construite dans les années cinquante dans un temps record de trois ans et un mois en plein milieu du désert brésilien, est le projet unique de trois hommes : l'urbaniste Lucio Costa, l'architecte Oscar Niemeyer et l'architecte paysagiste Burle Marx. Ils partageaient la vision d'une ville dont le planning rationnel et la beauté moderniste devaient installer un nouvel ordre social et une éthique du travail qui transformeraient définitivement la société en une véritable communauté. A cet effet ils divisèrent la ville en secteurs d'après les fonctions: ici les Edifices Gouvernementaux et les Bureaux, là les Hôtels et les Restaurants. Et ils basèrent le système des rues sur les points cardinaux et les chiffres. Leur idée du Nouvel Homme était en accord : il serait bien ordonné, efficace et d'une énergie illimitée.

Brasilia est maintenant sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Comme un monument d'une modernité en faillite, disent les uns. Comme un symbole de la mégalomanie du pouvoir et de l'architecture, ricanent d'autres. En voyant la ville, on peut être d'accord avec les deux. N'empêche que Brasilia est une expérience inoubliable d'espace, de lumière et de grandeur.

De nos jours ce genre d'utopies n'est plus viable. Mais l'idée de la faisabilité du monde et ses habitants n'a pas disparu. Social engineering, la conviction que la pensée et le comportement de l'homme se laissent modeler et diriger par la raison, est même le nucléus de la pensée contemporaine. On la retrouve aussi bien dans les domaines de la politique économique, des sciences de l'homme et de la biotechnologie, que dans l'urbanisme, l'architecture et la publicité. Dans tous ces domaines l'ambition principale est semblable : chasser les ténèbres de l'irrationnel afin de réaliser une société ordonnée, efficace et transparente.

La concrétion de cette ambition a été bien décrite par l'architecte néerlandais Rem Koolhaas dans son fameux essai The Generic City. La ville contemporaine, remarque-t-il, est une ville sans caractère. Les déterminants qui formaient son identité historique ont été commercialisés ou détruits. Partout on y voit une profusion d'immeubles de caractère impersonnel et indistinct et des environnements urbains efficaces et provisoires comme les grands aéroports. Dans ces villes génériques, tout le monde est touriste.

Le « tourisme générique » de Koolhaas est du même lot que le « tourisme typique » des brochures de voyage. Tous les deux proviennent du diktat qu'il faut maîtriser la production, la direction et les objectifs des phénomènes, indifféremment qu'il s'agisse des hommes, des choses ou des environnements. Cette maîtrise n'a plus de style spécifique comme au temps du modernisme, mais elle vise seulement à écarter les irrégularités, à neutraliser les spécificités et à corriger les imperfections. C'est pourquoi l'esthétique des paradis touristiques aussi bien que celle des nouveaux environnements urbains est celle de la chirurgie plastique.

Il y a d'autres analogies. Comme un vrai lifting, cette esthétisation générique du monde s'efforce d'effacer tous les traits du vieil âge. La société du progrès n'aime pas le vieux comme vieux. Son image de soi est d'être jeune, cool, dynamique, toujours en mouvement. La mobilité est même le signe ultime de son succès. Peu de patience alors avec la lenteur des traditions, la lourde histoire des idées et des personnes, enfin avec toutes les choses passées, à moins qu'elles ne soient rendues lisses, minces et légères à absorber. C'est dans une actualité éternelle qu'on préfère vivre, un temps aussi fluide et captivant que l'espace hyper-touristique de la réalité virtuelle.

Mais où sont les arts dans tout cela ? N'ont-ils plus d'esthétique alternative à offrir ? Ou peut-être même une autre réalité ? Les arts vivent en marge, et il faut remonter aux trois premières décennies du vingtième siècle pour en comprendre les causes. A cette époque les architectes et les artistes cherchaient avec emphase l'avant-poste de la société d'où ils se chargeaient de donner forme et expression aux transformations vertigineuses. Ils construisaient, à l'aide d'un langage de formes géométriques et abstraites, une esthétique sobre et contenue, et adhéraient à ce style « moderniste » des qualités intrinsèques : il serait universaliste et intemporel, et capable de guérir les fractures radicales de la modernité. Les tournures politiques allaient en décider autrement. La nouvelle esthétique fût instrumentalisée ou scandalisée pour des raisons propagandistes, de sorte qu'après la deuxième Guerre Mondiale, l'art, déçu, se dégageait du domaine social et s'enfermait de nouveau dans l'idée romantique de l'autonomie artistique. Dans cet isolement l'avant-garde ne pouvait prendre qu'un caractère symbolique tandis que le renouvellement qu'il propageait ne surpassait pas le stade artistique. Bientôt le monde de l'art connaissait une succession ultra-rapide de mouvements qui, chacun pour soi, proclamaient « réinventer l'art ». Ou comme le disait l'artiste américain Barnett Newman dans les années cinquante : « Mon oeuvre commence par le trait ».

Si radicales que furent ces révolutions de formes, de matériaux et de concepts artistiques, un postulat restait intact : c'est dans l'art que resident le Sublime et l'Universel. Dans la deuxième moitié du siècle un scepticisme général y mit un terme.

Je m'abstiens ici d'une description précise du démantèlement de ces connotations élevées. Pour ce récit il suffit simplement de nommer quelques mouvements décisifs. D'abord il y a bien sûr le Pop'art américain, un mouvement qui avait l'audace de prendre la société de consommation au sérieux, et qui en plus la glorifiait. Curieusement le grand héros, je dirais même le gourou, de ces artistes à succès, était un artiste européen qui, pendant les premières décennies du siècle, avait dénoncé et démystifié la valeur intrinsèque de l'art, ainsi que les manipulations financières impliquées : Marcel Duchamp. Avec le Pop'art a commencé la discussion qui est actuellement arrivée à son stade définitif: la différence entre la Grande Culture et la culture populaire.

Un autre point de rupture important s'est manifesté au début des années quatre-vingt quand, pour la première fois après la deuxième guerre mondiale, des artistes européens se rebellaient contre l'hégémonie américaine. Jusqu'à quel point cette révolte artistique fût-elle manipulée par le marché de l'art européen reste toujours à déterminer. Mais il est indéniable qu'il y avait des jeunes peintres en Italie, en Allemagne, en France et dans d'autres pays, qui dans leur style, leur sujet et leur esprit de groupe référaient à leur identité nationale avec une ironie délibérément banale. Ils furent lancés au marché sous les noms de « Jeunes Italiens », de « Neue Wilden » et pour la France, de « Figuration Libre ».

Le choc fut énorme. La forteresse du monde de l'art n'avait pas su prévoir que l'idée d'une esthétique universelle qui exclut la banalité et le nationalisme puisse être brisée. Fiévreusement les théoriciens s'efforçaient de réparer les pots cassés en inventant toutes sortes de mouvements neo- et post-, et en changeant l'avant-garde en « trans-avantgarde ». Mais cela ne faisait que légitimer théoriquement l'excitation du marché : les « nouveaux jeunes » triomphaient dans une atmosphère de compétition de foot. Même les collectionneurs américains, chauvinistes par excellence, achetaient en masse ces tableaux « européens ». Quelques années plus tard la plupart de ces « artistes-papillon » étaient balayés par le vent.

Le troisième choc eu lieu dans les années quatre-vingt-dix. Ou plutôt à la fin des années quatre-vingt quand le marché de l'art, qui avait grossis de façon gigantesque, se mit à se dégonfler avec le krach de la Bourse. Cet effondrement révéla d'un coup la remontée artificielle des prix, les intrigues commerciales, la partialité des critiques et en général l'isolement social de l'art. Ensuite on vit la naissance d'une génération d'artistes politiquement engagés qui cherchait expressément la participation du public et exigeait une place dans les musées pour les artistes féminins et non-occidentaux. D'autres encore cherchaient un raccordement ironique avec la réalité de la société de consommation et l'industrie d'amusement. Toutes ces ruptures, ces démystifications et ces désorientations ont coupé la ligne droite de l'histoire de l'art et sa postulation d'un trajet progressif. De nos jours on ne trouve plus qu'un tohu-bohu de théories hétéroclites et un discours académique incestueux.

Evidemment cette déconfiture a eu d'énormes conséquences pour ces institutions qui, pendant plus de cent cinquante ans, se sont basées sur l'histoire de l'art pour leur notion de qualité : les musées. De temples de la Culture ils se sont transformés en entreprises qui doivent faire du chiffre et attirer des foules. On attend le jour néfaste où le Louvre et le Tate Modern seront cotés en Bourse.

Je dis néfaste, mais pourquoi ne pas se réjouir des masses qui visitent les expositions des « grands-maîtres » ? Est-ce que cela ne prouve qu'on cherche d'autres expériences que celle de l'éternelle banalité de la culture de masse ? Sans doute. Mais les conditions de l'industrie culturelle qui sont à la base de ce succès, exigent que les expositions deviennent des évènements publicitaires, les noms des artistes une marque, les commissaires d'expositions de véritables vedettes internationales. Rien d'étonnant alors à ce que l'image de l'art s'en trouve affectée sérieusement, aussi bien aux yeux du public qu'à ceux des artistes eux-mêmes.

Pour le jeune artiste qui ambitionne une « exposition-événement » et un DJ au vernissage les oeuvres « Spectaculaires », « Brillantes », « Insolentes » du shockaholic Damien Hirst ou de l'« exhibitionniste méchante » Tracey Emin, fonctionnent aujourd'hui comme des modèles. Et s'il n'en veut pas autant, il lui faut du moins s'adhérer à un commissaire qui contribue vivement au discours académique. L'hermétisme de ce discours ne camoufle guère « la crise de valorisation » de la critique. Car la critique d'art non plus ne sait différencier entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas.

Rien d'étonnant alors que à ce que l'art peine à se distinguer d'autres phénomènes culturels. Pour l'économiste américain Richard Florida l'idée de l'art est déjà un moment passé. De nos jours, affirme-t-il dans son best-seller The Rise of the creative Class and how it's transforming work, leisure, community and everyday life, la créativité n'appartient plus exclusivement aux artistes mais tout autant au nombre croissant de ceux qui travaillent dans « l'industrie créative » : les professeurs, les journalistes, les scientifiques, les managers, les médecins, les ingénieurs, les techniciens et d'autres, au total 30 % de la main-d'Suvre des Etats-Unis. Chez eux, comme chez les artistes, la créativité est un mode de vie.

Ce serait une erreur de croire que Florida, avec ses idées généreuses sur la créativité, brode toujours sur les idéaux des années soixante. A l'époque on était encouragé à découvrir sa « créativité toute personnelle », même si ce n'était que pour faire du macramé. « Chaque homme est un artiste », proclamait l'artiste allemand Joseph Beuys. Pour lui et les autres avant-gardistes, la créativité était une « mentalité », ou bien une attitude morale qui s'exprimait en des « actes » artistiques dirigés contre une société technocrate et fragmentée, et vers une société humaine et unifiée.

Florida ne met pas en cause la société capitaliste. Pour lui la créativité signifie le talent de s'adapter continûment à cette société et à ses tournants rapides. Ce talent demande qu'on se voue totalement à l'innovation incessante, aussi bien sur le terrain de la technologie et de la production que sur celui de la consommation et des circonstances privées. On est alors certain de rencontrer le succès. Mieux encore, on atteindra une échelle sociale plus élevée, celle d'une nouvelle aristocratie : la classe créative. Ces nouveaux aristocrates ne font plus la différence entre le travail et les loisirs, l'effort et la détente, le bureau et la maison. Ils sont ce que Richard Sennett appelle « des hommes flexibles », toujours prêts à changer d'environnement et de style de travail selon l'exigence du roi absolu de notre époque : le marché libre.

Je ne parlerai pas ici de l'impact de cette nouvelle politique économique et sociale sur la cohésion de la société. Je me contente de souligner la croissance rapide de l'idée que toute créativité doit servir le système économique. Parmi ceux qui applaudissent cette dégradation de la Grande Culture, signalons le journaliste américain John Seabrook. Dans son livre à succès Nobrow, the culture of marketing, the marketing of culture il affirme que nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle époque culturelle dans laquelle High Brow, la Grande Culture, deviendra une subculture tandis que Low Brow, comme la musique rap et des films du genre Star Wars, dominera le terrain culturel. La hiérarchie du Bon Goût telle qu'elle a nous été longtemps dictée par une élite qui visait le prestige, cédera la place à une hiérarchie de hotness, d'inflammation. Le produit le plus inflammatoire est celui qui arrive à attirer un maximum d'attention, peu importe s'il s'agit d'un match de lutte libre ou du nouveau livre de Salman Rushdie. La notion de qualité se dissipera en faveur d'une « évaluation d'authenticité » exécutée par une nouvelle élite de succès plus ouverte aux sentiments véritables de la société. La seule chose qui gène quand même un peu Seabrook c'est que cette élite « combine le sens commercial aigu, le calcul malin et la volonté farouche du capitaliste réussi avec l'ennui continuel, l'attention ultra-courte et l'enthousiasme lunatique des adolescents ». Qu'il n'y a plus différence entre « authenticité » et « succès » semble lui échapper.

Une société dans laquelle tout devient interchangeable, générique et éphémère, ne peut produire qu'une culture de platitudes contrebalancée par de fortes sensations. Le tourisme culturel en est une manifestation remarquable. La manière sensationnelle dont la publicité présente les hauts lieux historiques comme l'Alhambra en Espagne ou le Pyramide des Niches au Mexique, aplatit le passé jusqu'à une forme exotique du présent. Cette formule attire un nombre de touristes si important que les problèmes logistiques commencent à devenir insurmontables. Et encore on peut se demander s'il est faux que des millions de gens découvrent qu'il existait des civilisations prémodernes ou non-occidentales qui pourtant avaient une culture riche et honorable. Bien sûr que non. Mais cette découverte se fait également sous les conditions de l'industrie culturelle : un voyage organisée vers « les trésors de la culture aztèque » répondra autant que possible à l'imagination touristique qui aime tout, à condition que ce soit exotique, stupéfiant, et surtout, purifié de toute réalité désagréable.

Le tourisme culturel est donc d'abord un tourisme d'emballage et il est bien servi par l'industrie de la créativité. Jusqu'ici le casino The Venetian à Las Vegas est un morceau de bravoure. Dans un climat idéal, avec un jour sans nuit, on déguste, sur une magnifique terrasse vénitienne, un capuccino parfaitement italien, après quoi on s'embarque pour une promenade musicale en gondole sur des canaux toujours propres. Si la faim culturelle n'est pas encore satisfaite une visite au musée Hermitage-Guggenheim, conçu par Rem Koolhaas dans une aile du casino, offre la possibilité de se gaver des chef-d'oeuvres de la peinture. Après on est bien content de se délivrer du « vil argent » dans une machine à sous. Voilà la catharsis parfaite du monde parallèle.

Mais que faire si malgré toutes ces expériences spectaculaires l'ennui revient ? Si finalement nous ne savons plus nous débarrasser du soupçon d'être complètement manipulé par d'invisibles « régisseurs d'émotions » ? Serons-nous aussi courageux que le héros du film américain The Truman Show ? Ce film perspicace de Peter Weir raconte comment Truman découvre que toute son existence fait partie d'une mise en scène totalement fabriquée et dirigée par une grande corporation de télévision, qu'elle se déroule devant les yeux de dizaines de millions de spectateurs. Il n'est même plus certain que ses émotions sont bien les siennes. Et, il se révolte. Quand finalement le régisseur de sa vie se découvre, Truman est mis face à un choix pénible : vivre dans un monde illusoire mais sûr, fiable et confortable, ou essayer de survivre dans un monde réel, mais sauvage, conflictuel et dangereux. Il opte pour la réalité, au grand soulagement de nous tous. Car qui parmi nous veut servir un faux Dieu ?

Et pourtant les émotions orchestrées de Truman reflètent celles du modèle-citoyen contemporain, comme la visibilité de sa vie correspond au rêve de la transparence totale, et que son monde stérilisé représente l'idéal générique des nouvelles forteresses urbaines, les gated communities. Apparemment l'imagination collective manque d'images d'un autre paradis.

La question est devenue inévitable : la perfection du paradis-formule nous suffit-elle ? Il est indéniable que notre imagination est largement envahi par ses modèles : les scénarios du loisir prolifèrent. Partout on part en safari pour le déjà-vu le plus nouveau. C'est le gras profit de l'industrie créative, le triomphe incontestable de la nouvelle aristocratie, mais qu'est-ce que cela signifie pour une société qui se proclame ouverte, dynamique et orientée vers le futur ? Une telle société a besoin d'une imagination libre et indépendante qui lui permette de se voir à distance, la distance qu'il faut pour rechercher le nouveau et l'inconnu, et pour admettre d'autres influences et d'autres cultures. L'art, tel que je l'entends, adopte cette perspective hélicoptère. De là, en utilisant ses moyens typiques, il nous montre une réalité inscrutable et effrayante, et nous prive de l'illusion d'un monde rationnel et transparent. Seule consolation : par cette même esthétique, il nous redonne la réalité comme une expérience personnelle et vraiment authentique. Supportons-nous encore tant de réalité ?

Liens

La Web TV de l'enseignement superieur

Université René Descartes Paris-5Partenaire de l'université de tous les savoirs 2001-2002 Accueil dans ses locaux les conférences

CERIMESPortail de ressources et d'informations sur les multimédias de l'enseignement supérieur

UTLS sur Lemonde.frLe monde

La conférence du 140106 en mp3partenaire des UTLS

Le texte de la conférence du 14/01/06 (pdf)diffuse en audio les conférences en partenariat avec le CERIMES

Dans la même collection

-

Variétés du déplacement - Yves Michaud

MichaudYvesL'ensemble de ces conférences aura permis de se faire une idée d'un monde où les déplacements à grande échelle tiennent une place essentielle - un monde mobile et fluide, pour ne pas dire liquide. Ce

-

Le tourisme et les institutions culturelles

FourteauClaudeL'irruption du tourisme culturel de masse, il y a une trentaine d'années, a pris au dépourvu musées, monuments et sites. C'est alors que les opérateurs professionnels du tourisme, détenteurs du choix

-

Le tourisme culturel - Claude ORIGET DU CLUZEAU

Herrmann-Origet du CluzeauClaudeLe tourisme culturel tient une place exceptionnelle tant dans l'activité touristique en Europe que dans l'audience des musées, monuments et évènements culturels. Les contenus des séquences culturelles

-

Les industries du voyage

LanquarRobertPeut-on parler d'industrie pour un secteur économique où 99% des entreprises sont des PME, et à plus de 90% des microentreprises ? L'importance actuelle du tourisme est la conséquence d'une mesure

-

Le touriste - Jean Didier URBAIN

UrbainJean-DidierBien que tôt reconnu dans son ampleur sociale et économique, à travers ledit « phénomène » touristique et la précoce « industrie » du tourisme qu'il a suscités, le touriste a cependant été longtemps

-

Mobilité et inégalités sociales - Eric LE BRETON

Le BretonÉricDans notre société dispersée, les positions sociales des personnes dépendent, pour partie, de leurs capacités à se déplacer. Les classes sociales sont en quelque sorte redéfinies par les mobilités. Le

-

Les nouveaux visages du migrant - Dana Diminescu

DiminescuDanaTous les courants de réflexion sur le phénomène migratoire contemporain (et notamment les théories des réseaux transnationales) s'accordent sur le fait que les migrants d'aujourd'hui sont les acteurs

-

Les courants migratoires vers l'Europe - Jean-Claude CHESNAIS

ChesnaisJean-ClaudeLes migrations sont un facteur central de la régulation démographique, qui change la face des continents. La "transition migratoire", si oubliée, fait partie de la "transition démographique"

-

Ville compacte, ville diffuse - Francis Beaucire

BeaucireFrancisLa forme des villes, entendue comme la forme de l'espace urbanisé et de la répartition de ses fonctions, a évolué au fil du temps en fonction des opportunités offertes par les moyens de transport mis

-

Quelle mobilité pour quelle urbanité? - Jacques LEVY

LévyJacquesLa mobilité ne se réduit pas au simple déplacement. Rapport social au changement de lieu, elle comprend une partie non actualisée, d'autant plus importante que l'accessibilité s'étend. La mobilité est

-

Le mouvement dans les sociétés hypermodernes - François ASCHER

AscherFrançoisLa modernité a toujours eu indissolublement partie liée avec le mouvement, qu'il s'agisse du mouvement des idées, des biens, des personnes, des informations, des capitaux . Mais l'entrée dans la «

-

L'économie mondiale à l'ère des flux

VeltzPierreFlux de marchandises, de capitaux, de technologies, d'images, de références culturelles : l'économie mondialisée est celle de toutes les mobilités, à l'exception notable des personnes les moins

Sur le même thème

-

Gestes d'images 1 Colorier, décorer

Séminaire Gestes d'images - 4 mars 2021 - InVisu - INHA Colorier, embellir et s’approprier : un geste d’amateur / Hadrien Viraben, Le Mans Université Qualifier d’amateur le geste du coloriage, c

-

Gestes d'images 2 Découper, coller

Séminaire Gestes d'images - 25 mars 2021 - InVisu - INHA Joineriana, ou le collage avant le modernisme : copier, coller, et les procédés du collage / Freya Gowrley, University of Derby S’appuyant sur

-

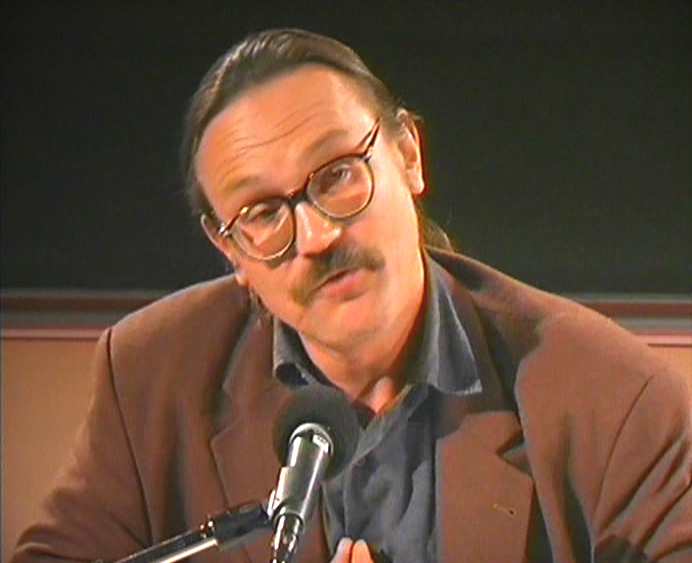

Comment le Front populaire inventa la "culture" et ce qui s'ensuivit

OryPascalSpécialiste de l’histoire culturelle dont il est l’un des fondateurs, Pascal Ory est l’auteur de l’ouvrage de référence La Belle illusion Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1935

-

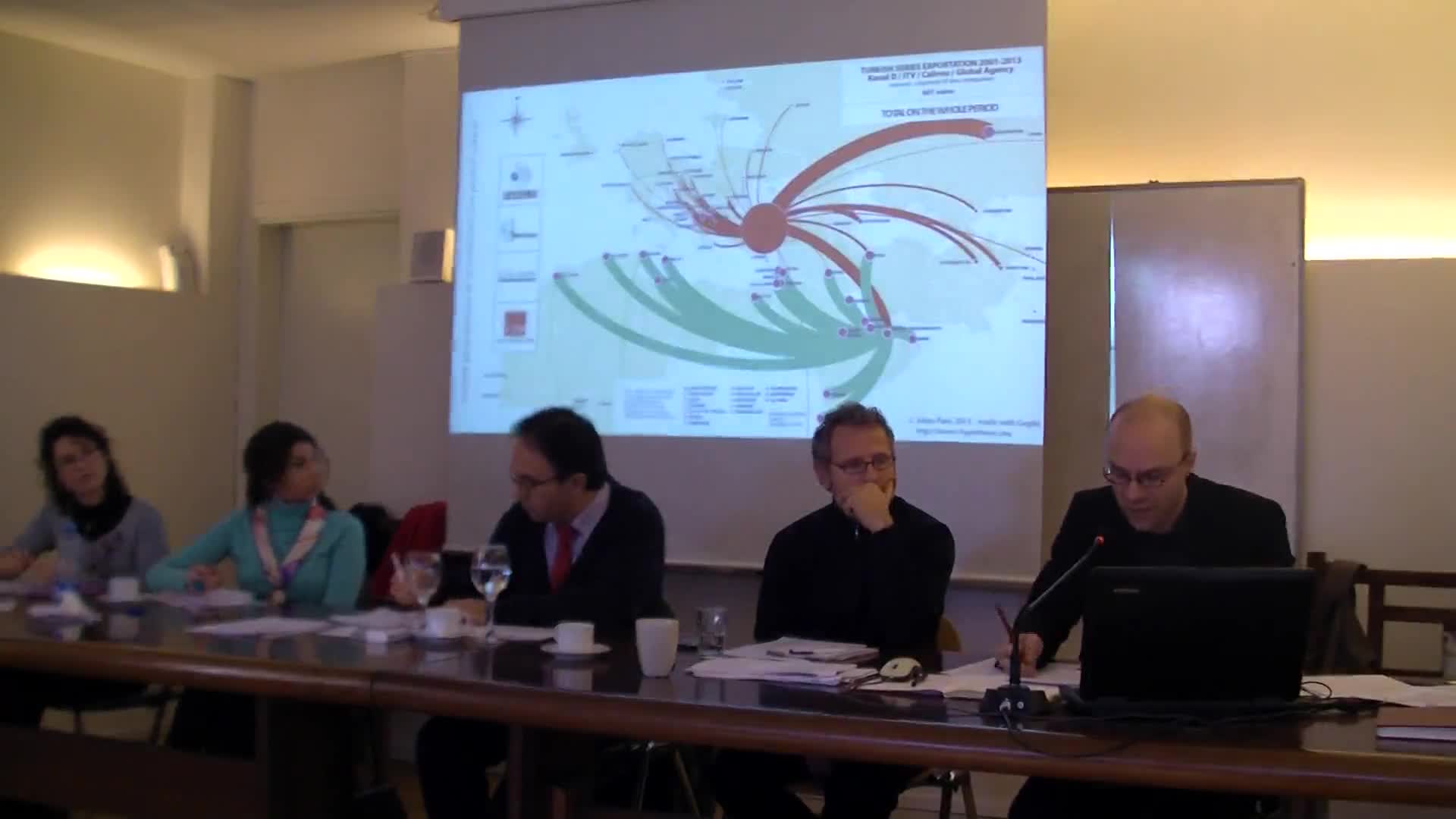

Turkish series exportation market and its counterflow ‘soft power’ effects

ParisJulienThrough the example of Turkish series production and their international diffusion this paper aims to question the use and limits of the concept of soft power, and more precisely the role given to

-

Le divertissement à Istanbul

ParmaksızoğluKübraAytarVolkanKübra Parmaksızoğlu et Volkan Aytar Séminaire “Cultures et Territoires” Organisateurs : Nora Şeni et Julien Paris Jeudi 06 Octobre 2011 à 18h à l'IFEA Introduction du séminaire par Nora Şeni,

-

Tourisme et mobilité : héritages, évolutions, innovations, tendances

UrbainJean-DidierAu regard de son ampleur contemporaine et de son développement permanent, le tourisme pose cette question fondamentale : pourquoi voyage-t-on ? Car la mobilité d'agrément a ceci de spécifique qu'elle