Notice

Salafismes au 20ème siècle - Dominique Thomas

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Notre approche dans cette communication consiste dans un premier temps à déterminer les nouveaux labels et référents idéologiques de ce qu’il convient de nommer aujourd’hui le courant salafiste et sa branche djihadiste, dans le but d’appréhender les évolutions politiques et doctrinales de l’idéologie de l’islam politique de ces dernières décennies.

Dans une seconde partie, nous présenterons les grandes évolutions de la mouvance, ses aspects particuliers sur les différents territoires dans lesquels elle a pu prendre souche. L’objectif est de voir comment la doctrine salafiste, qui vise à redonner une lecture dite puriste des textes, se décline sur différents territoires et parvient à cohabiter avec d’autres courants du champ religieux. A côté d’un salafisme traditionnelle, à la fois piétiste et revivaliste, est apparu une autre forme de salafisme, plus politique et qui s’est inscrit dans un esprit de rupture voire de confrontation violente. Quel est le particularisme de ce courant hybride. Depuis le11 septembre 2001, la majorité des actions armées perpétrées au nom de l’islamisme radical ont été commises par des activistes se réclamant de ce corpus idéologique et utilisant des labels politiques et organisationnels nouveaux dans le champ du djihad, tels que ceux de « tawhîd » ou de « takfîr ». L’apparition de ces référents idéologiques, notamment de l’action armée, remonte à peu près à la fin de la guerre en Afghanistan en 1989. Si, à l’instar des mouvements islamistes radicaux antérieurs, le salafisme djihadiste appelle à un retour à la communauté originelle de l’islam et à l’instauration du califat, il ne vise plus seulement à renverser les régimes en place dans le monde arabe, mais proclame la rupture avec l’Etat-nation et toutes les institutions qui le structurent.

Intervention / Responsable scientifique

Documentation

Documents pédagogiques

Texte de la 651e conférence de l’Université de tous les savoirs donnée le 6 octobre 2007

Le Salafisme aujourd’hui : entre forme de revivalisme islamique moderne et mouvements de rupture

Par Dominique Thomas

Le salafisme correspond à une lecture de l’islam donnant la primauté aux sources coraniques et de la sunna : un retour à la tradition des textes religieux. Pourtant la référence au courant actuel ne date que de la fin du XXe siècle. En effet, le terme de salaf a souvent renvoyé à « la Salafiyya » pour désigner la période du réformisme musulman qui vit le jour essentiellement en Égypte, à la fin du XIXe siècle. Les intellectuels islamistes de cette époque souhaitaient un retour aux sources en réaction aux transformations séculières d’un empire Ottoman finissant. Le mouvement de la Salafiyya est aussi apparu dans un double contexte de contestation de l’impérialisme occidental et des despotismes régionaux du monde musulman. Aujourd’hui le salafisme désigne davantage une doctrine religieuse qui s’inspire exclusivement des textes juridiques des pieux ancêtres ( salaf sâlih) : les oulémas des premiers siècles de l’Islam et les compagnons du Prophète Muhammad ( sahâba) de la période idéale de la première communauté de Médine et des quatre premiers califes dits « Bien Guidés », de 622 à 661. Le salafisme s’apparente donc à une lecture de la foi islamique, du dogme appelé «‘ aqîda », en s’appuyant sur les fondements que sont le Coran et la Sunna. Par conséquent, il s’agit d’une lecture fondamentaliste, voire littéraliste des textes de l’Islam, rejetant tout effort d’interprétation moderne, fondé sur la raison humaine, perçu comme une altération du message religieux qui doit exclusivement se référer à la raison divine. La position juridique du salafisme actuel se base sur le raisonnement par analogie ( qiyâs) et le consensus ( ijmâ’) des salaf, récusant les autres formes de jurisprudences présentes dans les écoles juridiques traditionnelles de l’islam sunnite.

Le salafisme est aussi une méthode ( minhâj) qui prend toute sa dimension politique avec la prédication d’un ouléma de la fin du XVIIIe siècle, Mohammad Ibn Abdel Wahhab, la référence idéologique en terme de prédication religieuse de l’Arabie Saoudite. La diffusion de cette doctrine religieuse prendra alors une dimension quasi-stratégique avec le pacte scellé entre Abdel Wahhab et la famille al-Saoud en 1744 pour dresser les bases du futur Etat saoudien. La prédication salafiste dont se réclamait Abdel Wahhab est donc en rupture avec les traditions tribales de la société du centre de la péninsule arabe de l’époque. Cette doctrine s’inscrit dans une forme de réformisme de la pensée islamique aussi bien sur le plan social que politique. Dès lors, le salafisme devient une idéologie politico religieuse dont la pensée sera largement diffusée successivement par les principaux prédicateurs de l’Etat saoudien moderne, en tête les oulémas Mohammad Ibrahim al-Sheikh, Abdel Aziz ben Baz et Mohammad ben al-Uthaymeen.

Sur le plan théologique, les salafistes sont en rupture avec ce qu’ils appellent le suivisme aveugle des écoles juridiques de l’islam sunnite qui façonne les champs religieux du monde musulman depuis le VIIIe siècle. Leur lecture des textes est critique et réformiste. Ils mettent en avant le principe du monothéisme ( Tawhîd) de l’Islam et rejette toutes les formes d’associationnisme (Shirk) entre Dieu et toute autre nature d’essence non divine. Les salafistes sont également persuadés d’appartenir à une communauté avant-gardiste avec pour objectif de restaurer une foi islamique authentique, ils s’inscrivent dans un processus de renaissance de la foi face au monde musulman actuel perçu comme décadent.

Sur le plan socio-religieux, les partisans du salafisme d’Abdel Wahhab adoptent une posture radicale, qui marque une rupture avec les espaces de socialisation traditionnelle et amène les salafistes à rechercher un islam plus conforme à leur interprétation de la « tradition véritable », comme une réponse aux pratiques populaires ou culturelles, jugées trop éloignées des fondements islamiques et vécues comme une perte de l’identité islamique. Ainsi, on peut dire que le salafisme par essence est même le produit d’un islam traditionnel réformiste, dans le sens où il prône un retour à la tradition première, celle du Coran et de la sunna du Prophète, en rupture avec d’autres écoles traditionnelles ou courants populaires ; ceux-ci perçus comme un héritage des pratiques culturelles des différentes composantes du monde musulman. De même, le salafisme est également en opposition avec certaines formes de pensées modernes occidentales considérées comme responsable du processus d’altération de la foi musulmane, comme la démocratie ou la laïcité. Il s’évertue à mettre en opposition la raison divine contre toute forme de rationalisme de la pensée humaine. La plupart des partisans de courant présents en occident se manifestent à travers des mouvements piétistes et revivalistes dont l’objectif est de restaurer une foi unique aux croyants dans un processus de rupture avec les valeurs de la société occidentale.

A côté de cette école salafiste de pensée dite traditionnelle, vient se greffer un autre courant, apparu au cours des années 80. Il s’agit de la tendance djihadiste, qui prône le combat armé, selon les préceptes coraniques, afin de libérer la communauté non seulement des différentes occupations étrangères, mais aussi de ses propres régimes politiques, qualifiés d’oppresseurs. Après l’intervention soviétique en Afghanistan, les salafistes présents en Arabie saoudite se sont lancés dans un appel au combat contre cette occupation. Ils reçoivent le soutien d’autres prédicateurs du monde arabe qui seront avec Oussama ben Laden, les fondateurs d’une mouvance djihadiste internationale qui prendra vers la fin des années 80 le nom d’al-Qaïda. Ces idéologues vont adopter comme méthode politique le salafisme, en y greffant comme moyen de lutte le djihad, qui reste dans leur esprit une méthode de rupture de type révolutionnaire. A l’origine de la mouvance djihadiste actuelle, celle-ci présente des différences avec le salafisme originel des oulémas saoudiens. Certes, le djihad a pour cible tout élément étranger qui occupe un territoire musulman, mais il vise également l’ensemble des régimes arabes considérés comme politiquement illégitimes, ce que les salafistes de la monarchie saoudienne s’étaient refusé à prêcher toujours liés par le pacte entre Abdel Wahhab et la famille al-Saoud.

Une troisième mouvance issue du salafisme apparaît enfin dans les années 90 toujours en Arabie Saoudite. Il s’agit du courant réformiste dit de la « Sahwa Islamiyya », littéralement réveil islamique, lancé par de jeunes prédicateurs saoudiens et intellectuels de la société civile, nouveaux diplômés des universités, qui vont appeler ouvertement la monarchie saoudienne à se réformer politiquement. Leurs demandes tournent principalement autour d’une ouverture plus grande des institutions politiques au champ religieux et d’une redéfinition des alliances avec l’occident. Ce courant s’est aussi beaucoup inspiré des positions des Frères musulmans en prônant une contestation par le débat politique et religieux. Les oulémas saoudiens comme Safar al-Hawali, Salman al-Awda et Nasser al-Omar en sont les figures emblématiques.

Aujourd’hui, ces trois lignes du salafisme présentent des stratégies différentes de diffusion de leur discours. Le courant traditionnel cherche avant tout à propager la foi salafiste à travers le monde, via des institutions islamiques internationales en partie financées par les monarchies du Golfe. Les partisans des mouvances réformiste et djihadiste ne sont pas liés à un Etat et n’ont donc pas de territoires ou de sanctuaires privilégiés, d’autant plus qu’ils sont régulièrement exclus du champ médiatique traditionnel. Ils cherchent donc à mobiliser au sein de la oumma en utilisant les technologies modernes de communication, téléphonie, Internet et TV privées par satellite. D’une manière générale, le monde est simplement divisé entre le groupe des croyants et celui des infidèles dans un esprit de prédication transnationale.

Liens

Dans la même collection

-

Autoritarisme politique et monde musulman

PicaudouNadineLa formulation même du thème proposé : « Autoritarisme politique et monde musulman », m’interroge et me trouble à la fois...

-

Islam et argent

Cheikh-RouhouMoncefLa perception de l’argent en Islam comporte certains caractères particuliers. L’argent est considéré comme un outil de mesure de la valeur et non un actif en soi.

-

Islams Africains - Eloi Ficquet

FicquetÉloiQuand l’islam, dès les premiers temps de son expansion, franchit la mer Rouge, pour conquérir d’autres terres et porter ses préceptes hors d’Arabie, ce n’est pas l’Afrique en tant que vaste

-

Femmes et droit en Islam - Sana Ben Achour

Ben AchourSanaLe propos est de montrer comment, aujourd’hui, dans les pays de culture musulmane, notamment dans les pays du Maghreb, se réarticule, se construit et se noue autour de la réforme du statut personnel

-

La charia et les transformations du droit dans le monde musulman - Jean-Philippe Bras

BrasJean-PhilippeComposante essentielle de l’Islam et de l’identité islamique, le droit musulman tire ses fondements du Coran et des hadiths rapportant les dits et actions du Prophète. Droit tributaire de la

-

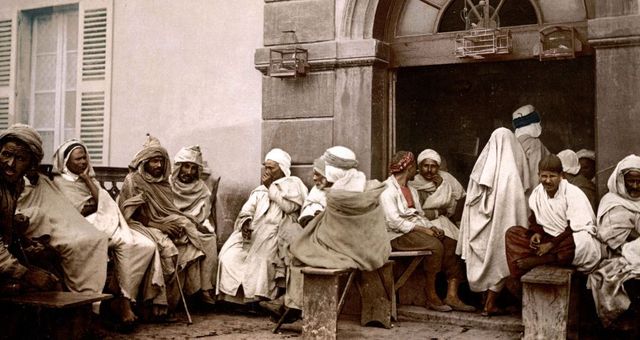

Regards européens sur l’Islam (19e – 20e siècle) - François Pouillon

PouillonFrançoisIl est possible de parler de regards européens sur l’islam comme du développement, en Occident, d’une curiosité, puis d’une connaissance articulée qui, progressant avec le temps, a conduit à une

-

Le jihad - Makrâm Abbes

AbbèsMakramDepuis l’avènement du 11 septembre, d'abord en tant que donnée historique fondamentale qui a bouleversé les relations internationales, ensuite, et surtout, en tant que concept qui a permis d’isoler

-

L'islamisme aujourd'hui - Hamit Bozarslan

BozarslanHamitAu tournant des années 1999-2000, un certain nombre d’ouvrages sont parus qui annonçaient la fin de l’islamisme. En France, l’un des plus marquants est celui de Gilles Kepel : Jihad, expansion et

-

Islam d’Extrême Orient - Andrée Feillard

FeillardAndréeLes communautés musulmanes d’Extrême-Orient, qui totalisent plus de 232 millions d’individus au sein de onze pays, ont parfois reçu une moindre attention, leur pratique de l’islam étant

-

Penser l’islam aujourd’hui - Abdelmajid Charfi

الشرفيعبد المجيدLes conditions dans lesquelles s’exerce aujourd’hui la pensée islamique sont caractérisées essentiellement par le retard historique des sociétés musulmanes dans 4 grands domaines :

-

Islam de France, Islam en France - Bernard Godard

GodardBernardL’implantation de la religion musulmane en France est une réalité qui rend le débat sur sa nature exogène ou endogène un peu dépassé. La lancinante question de son incongruité apparente dans le

-

L'islam en Europe - Moussa Khedimellah

KhedimellahMoussaHistoire européenne et histoire musulmane sont denses et souvent liées : "Sans Mahomet, Charlemagne est inconcevable" nous dit l'historien Henri Pirenne. Les liens souvent résumés à leurs aspects

Sur le même thème

-

Interview avec Rachida Chih

ChihRachidaL'entretien est mené à propos des ouvrages The Presence of the Prophet in Early Modern and Contemporary Islam, volumes 1, 2 et 3.

-

BACK TO AFRICA: NaKaN's International Study Day

LefrançoisFrédéricDésertGéraldBundu MalelaBuataMingote Ferreira de ÁzaraMichelPuigStèveKalyAlain PascalWenkRafaelaPrematChristopheMarcelBalogounCarienMinakshîJournée d'étude internationale coproduite par la Société Savante NaKaN, l'Université des Antilles, l'Université de Mayotte, la Universidad Juiz de Fora (Brésil).

-

L'orientalisme en acte

BossaertMarieJomierAugustinSzurekEmmanuelLa découverte il y a dix ans dans les Vosges des archives de l’orientaliste René Basset a donné lieu à l’exploitation de ce fonds considérable dans une enquête singulière. C’est ainsi qu’est saisi «

-

Présentation de l'ouvrage "Islam, réforme et colonisation"

JomierAugustinبندانةقمرPrésentation - débat autour de l’ouvrage « Islam, réforme et colonisation. Une histoire de l’ibadisme en Algérie (1882-1962) de Augustin Jomier en discussion avec Kmar Bendana ,professeure en

-

Présentation de l’ouvrage « SUR LES PAS DES MAÎTRES. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya …

العامرينللي سلامةBoissevainKatiaJomierAugustinl’IRMC a accueilli l’historienne Nelly Amri pour présenter son ouvrage « Sur les pas des Maîtres. Entre Orient et Occident musulmans l’Ifriqiya au cœur des échanges soufis » en discussion avec

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III"

BaubérotJeanPingeotMazarinePrésentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III", de Jean Baubérot avec Mazarine Pingeot

-

La frontière chiites/sunnites au Moyen-Orient

BrombergerChristianChiites, sunnites, comment sont nées ces deux branches de l’Islam ? Qu’elles sont aujourd’hui leurs particularités et leurs relations dans les domaines très divers, activités religieuses, croyances,

-

Philosophie politique et société démocratique

Cruz RevueltasJuan CristóbalJuan Cristobal Cruz, enseignant-chercheur au département de philosophie de l’université autonome de l’Etat de Morelos au Mexique, nous parle de philosophie politique et de la société démocratique

-

Table ronde sur Au-Béraud l'éphémère

LefrançoisFrédéricDésertGéraldRosierJean-MarcArsayeJean-PierreTable ronde sur Au-Béraud l'éphémère, ouvrage de Jean-Pierre Arsaye, lors de l'opération en faveur de Présence Kréyol.

-

-

Prière

Marongiu-PerriaOmeroComme toute religion, l’islam est défini par des caractéristiques cultuelles.

-

La société iranienne : tensions, contradictions, cohésion

BrombergerChristianC’est à partir du XXe siècle que se construit l’unification culturelle et linguistique de l’Iran. Le Kémalisme y ajoute la centralisation qui permet la naissance d’un Etat-Nation persan qui reste une