Notice

Construire en terre en Mésopotamie : matériaux et techniques

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La plaine alluviale mésopotamienne est pauvre en matières premières pourtant cette région a développé une architecture considérable grâce à l’usage quasi-exclusif de la terre.

Dans un premier temps, nous chercherons à caractériser les différents usages de la terre dans la construction : clayonnage, brique (séché au soleil ou cuite au four), bauge, pisé, etc. et les différentes techniques de mise en oeuvre : murs, sols, voûtes.

La deuxième partie de la communication s’attachera à retracer les grandes étapes de l’évolution de la construction en Mésopotamie et au Proche-Orient. On notera l’émergence concomitante en plusieurs lieux de la construction en terre (clayonnage, brique, bauge) avec les premières habitations pérennes au Proche-Orient, puis la différenciation de plusieurs cultures constructives au cours du Néolithique. L’émergence progressive du fait urbain s’accompagne elle-aussi d’innovations dans le domaine de la construction en terre : briques moulées, briques cuites, appareils spécifiques, etc. Dès son apparition, le pouvoir royal utilise, pour porter son discours, les matériaux et les

techniques de construction en terre : briques inscrites d’abord puis décors de briques en relief et en briques émaillées.

On s’attachera donc à monter que l’évolution sociale de la Mésopotamie, et du Proche-Orient ancien en général, a été le moteur d’innovations techniques importantes dans le domaine de la construction, avec la terre comme matériau principal.

Thème

Documentation

Lire aussi

Martin Sauvage. Les débuts de la construction en terre au Proche-Orient, ArchéOrient - Le Blog, 3 mars 2016, [En ligne] https://archeorient.hypotheses.org/5598

Martin Sauvage. L’urbanisation de la Mésopotamie : des innovations techniques dans le domaine de la construction, ArchéOrient - Le Blog, 8 avril 2016, [En ligne] https://archeorient.hypotheses.org/5818

Martin Sauvage. La construction royale en Mésopotamie : ingénierie, administration et propagande, ArchéOrient - Le Blog, 27 mai 2016, [En ligne] https://archeorient.hypotheses.org/6157

Dans la même collection

-

Morphogenèse de la fortification mésopotamienne

ReySébastien« Bâtir des fortifications, aménager l’urbain », tels sont les deux paramètres du sujet que nous traiterons le 19 octobre dans le cadre du séminaire de recherche d’Archéorient. Deux principaux thèmes

-

Recherches sur l'architecture en Palestine au Bronze ancien : matériaux, techniques et plans

SebagDeborahL’étude de l’architecture à travers ses composantes domestique et monumentale permet d’appréhender directement le fonctionnement de la société qui l’a produite, car les conditions sociales

-

-

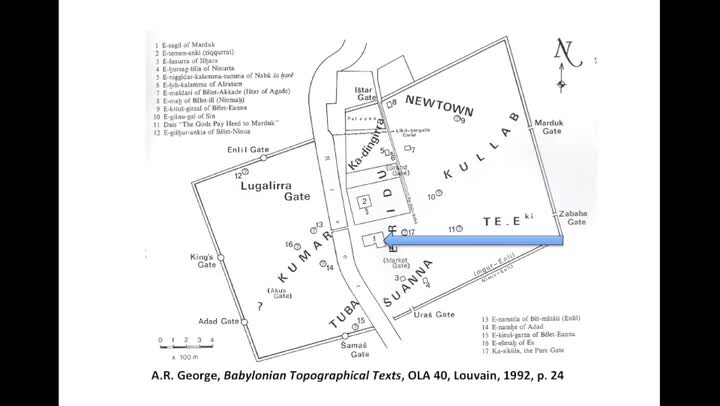

Le complexe palatial de Babylone au premier millénaire av. J-C.

CousinLauraAu premier millénaire, Babylone est considérée comme la plus grande ville de Mésopotamie et compterait 100 000 habitants. S’étendant sur environ 850 hectares, elle est composée de dix quartiers,

Sur le même thème

-

Un paysage lugubre

Pérez-HouisCortenSe déplacer au Caire, que ce soit à pied ou en voiture sur le périphérique, c'est être entouré de briques rouges, un matériau omniprésent dans l'urbanisation de la capitale égyptienne.

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

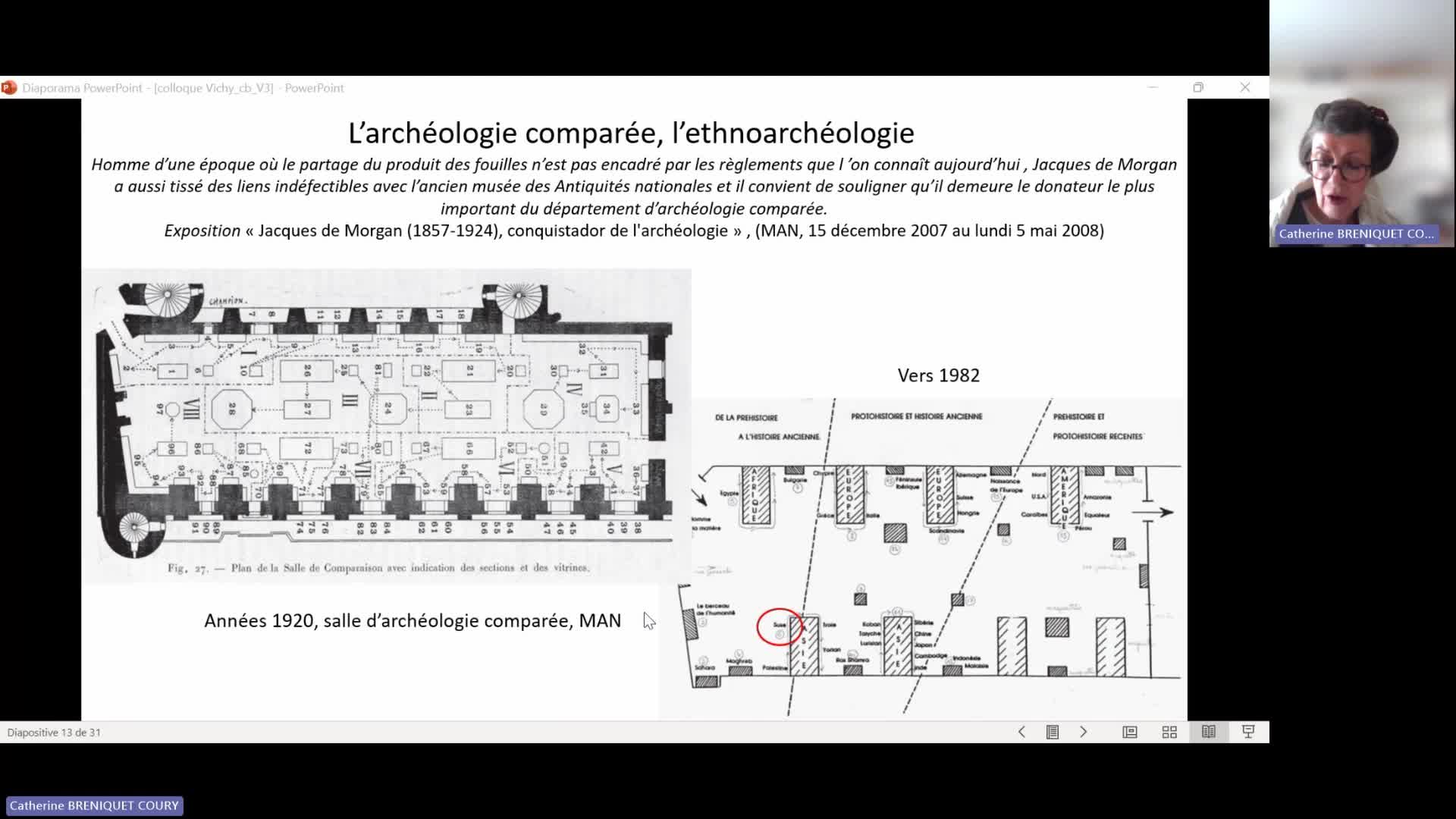

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

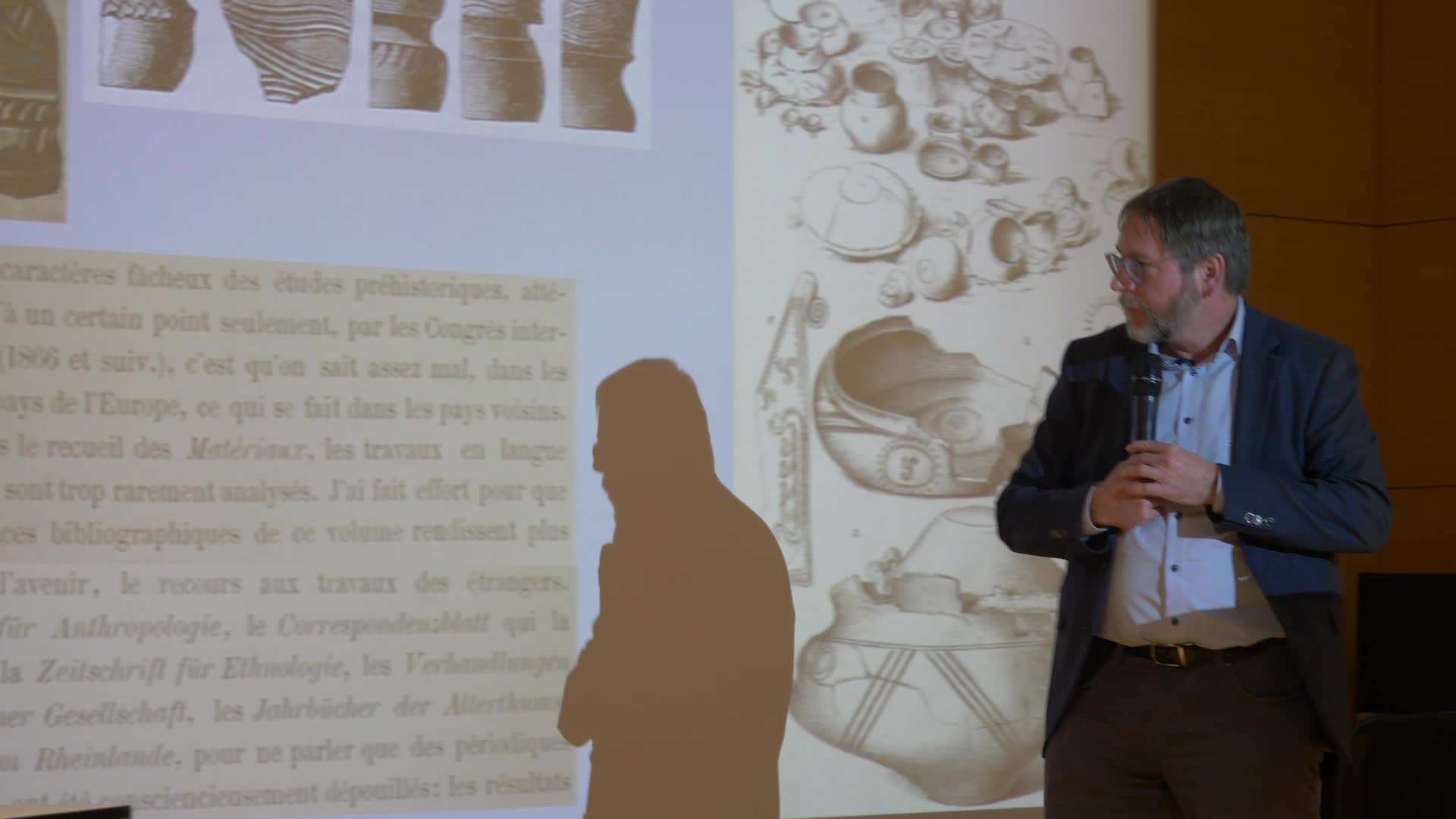

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

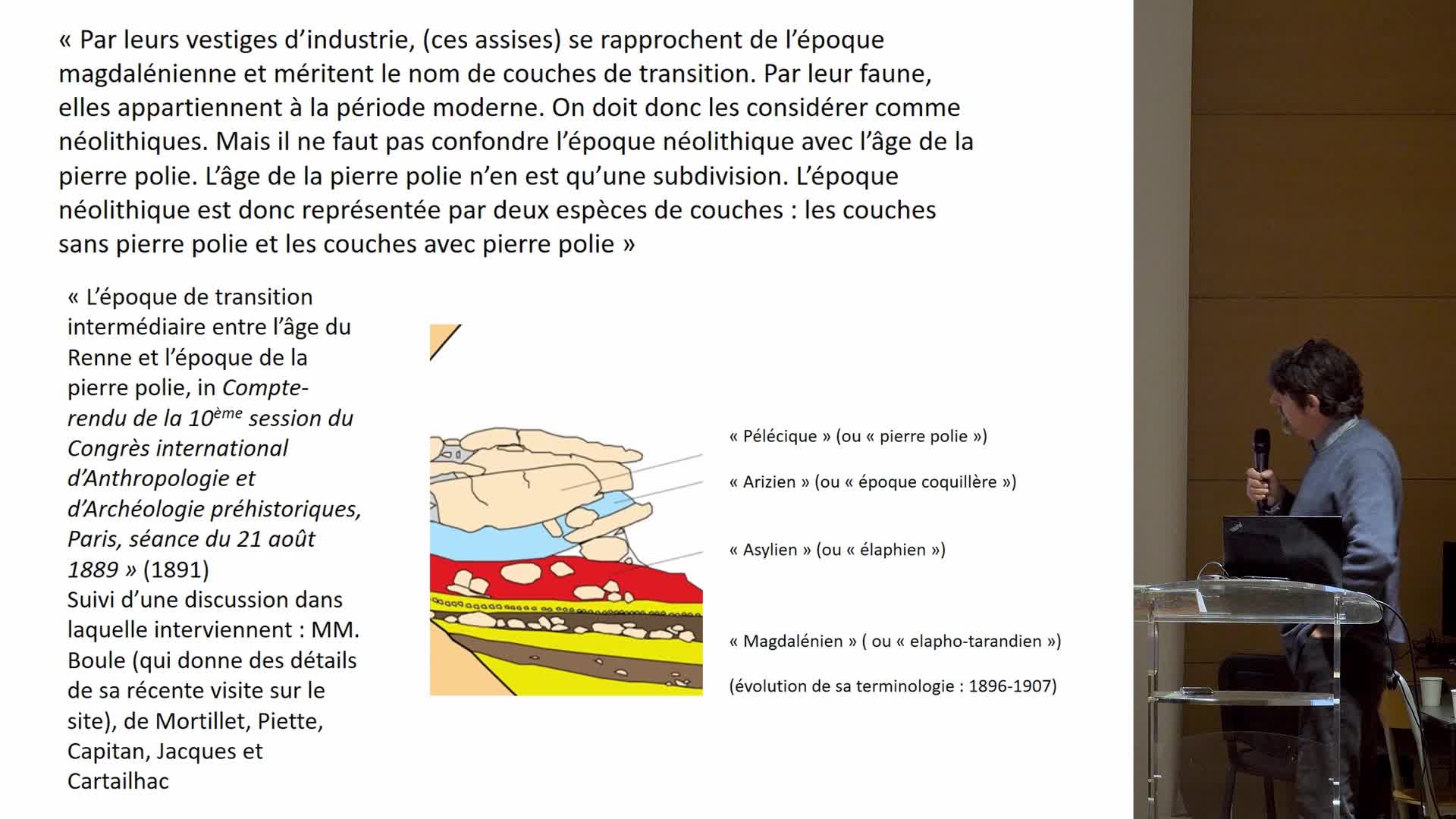

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion