Notice

Une astronomie théorique « par en bas » ? Les auteurs de théories cosmogoniques français entre 1860 et 1920

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Durant le second XIXe siècle, la question de l'origine des astres, la cosmogonie, est l'objet d'un nombre important de publications scientifiques, sous des formes et dans des lieux variés. Alors qu'elle est largement évacuée des pratiques des astronomes professionnels au sein des observatoires, elle est abordée par des auteurs traitant de ces sujets comme un loisir sérieux, en reprenant ici la notion forgée par Robert Stebbins. Ingénieurs des tabacs, des mines, des ponts, officiers militaires, notables de province, développent des théories, et parfois des expériences, cherchant à expliquer la formation du système solaire, des planètes, ou des étoiles. Les pratiques cosmogoniques de ces auteurs se situant en marge de l'élite savante universitaire qui se constitue en France à partir des années 1860, permettent d'esquisser une histoire de l'astronomie « par en bas » renouvelant les études consacrées à l'astronomie amateur du XIXe. En effet, en prenant au sérieux ces pratiques, les logiques qui guident les acteurs, et la présence de leurs travaux dans l'espace public, on peut mettre en lumière l'existence de pratiques marginales dans un domaine souvent présenté comme élitiste par nature. Par opposition à l'observation télescopique ou à la construction d'instruments, supposées plus accessibles aux amateurs, la technicité des savoirs mathématiques considérée, par les tenants de l'autorité épistémique de l'époque et par certains historiens des sciences, comme indispensables à un traitement sérieux de ces questions, discrédite souvent d'emblée ces auteurs et leurs travaux.

Cette intervention se propose de présenter quelques résultats d'un travail de plus grande ampleur sur ces personnages. Après une esquisse du paysage des auteurs de théories cosmogoniques en France entre les années 1860 et 1920, et la présentation d'un ou deux cas centrés sur des parcours biographiques spécifiques, elle pourra évoquer la puissance heuristique de l'utilisation de la notion de boundary-work de Thomas Gieryn pour décrire cet objet. En effet, cet outil analytique permet de mettre l'accent, à travers l'exemple des cosmogonistes, sur un processus de démarcation, particulièrement vif durant la période étudiée, dans lequel une élite savante, par la construction sociale et cognitive de sa crédibilité scientifique, fabrique réciproquement une marge en qualifiant les acteurs s'écartant de certaines normes de « profanes », « amateurs », « marginaux », ou « dilettantes ». Concernant le contenu et la forme des productions savantes, cette distinction intègre également une dimension socio-institutionnelle, s'identifiant en partie au processus de professionnalisation des pratiques de sciences en France dans les observatoires, les universités, et les laboratoires. Le cas des cosmogonistes permet ainsi d'étudier la constitution, à la fin du XIXe siècle, d'un « haut » et d'un « bas » dans le statut socio-épistémique, d'un centre et d'une marge dans la crédibilité scientifique des auteurs de théories astronomiques.

Thème

Documentation

Liens

Dans la même collection

-

Le docteur Boissarie et les 'guéris' de Lourdes face aux experts de la Salpêtrière et de l'école de…

GUISE Antoinette

Lorsque Lourdes devient un sanctuaire thérapeutique (années 1870) après avoir fait son entrée dans l'actualité comme lieu d'apparitions (1858), le monde médical évoque volontiers la manipulation. Il

-

Le rôle de la littérature dans la constitution d'une science ornithologique (1760–1850)

WEBER Anne-Gaëlle

L'objet de cette intervention est d'observer la part prise par des écrivains ou par des notions poétiques et littéraires dans l'émergence de l'ornithologie comme science étudiée par Paul Lawrence

-

La protection des animaux en France entre science, vulgarisation et morale (1845–1914)

PIERRE Éric

La protection des animaux se structure en France dans les années 1840-1850 avec la fondation de la SPA en 1845 et le vote de la loi Grammont en 1850. Elle repose alors sur le double objectif de lutte

-

L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un outil de vulgarisation scientifique ?

LORENZI Camille

Nous proposons d'étudier ici la façon dont l'aquarium, pur outil de laboratoire à l'origine, a été diffusé auprès du public comme un outil d'étude par les naturalistes, et la manière dont il a été

-

-

L'Aufklärung, les périodiques savants et les discours sur la pédanterie

GANTET Claire

S'il existe une caractéristique commune aux divers courants et mouvements rassemblés dans le terme d'Aufklärung, ce fut le souci de propager le savoir et par là extirper préjugés et superstitions.

-

L'épilepsie dans la bande dessinée. L'ascension du haut mal, David B

BERGOUNIOUX Marie

LECONTE Gauvin

Appréhender l'histoire des sciences, et a fortiori de la médecine, « par en bas », c'est donner la parole non plus aux médecins ou à la théorie médicale, mais aux malades et à leur famille. Tel sera l

-

« L'ancien sentiment est trop avantageux à notre sexe pour céder sans combattre» : savoirs médicaux…

HANAFI Nahema

Les médecins du siècle des Lumières ont tant critiqué les savoirs féminins en matière de santé qu'une image très négative nous est parvenue : fruits de croyances ancestrales, de gestes superstitieux

-

Le point de vue des patients du peuple : approche des parcours thérapeutiques au XVIIIe siècle

ZANETTI François

L'histoire des pratiques thérapeutiques du peuple à l'époque moderne est difficile à mener. Les documents du for privé et les correspondances renseignent bien davantage sur les élites sociales et

-

L'enseignement « populaire » des mathématiques au XIXe siècle : Quels acteurs ? Quelles mathématiqu…

ENFERT Renaud d'

Lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement, les historiens des sciences des XIXe et XXe siècles focalisent bien souvent leur regard – et leurs recherches – sur les degrés supérieurs du

-

Savoirs du corps, savoirs du nombre. Le contrôle de naissances et les savoirs de la population

PALTRINIERI Luca

L'émergence soudaine de la catégorie de « population » au milieu du XVIIIe siècle en France ne correspond pas à une modification profonde des savoirs proto-démographiques : l'arithmétique politique

-

Une revalorisation du rôle des acteurs modestes de l'agronomie à travers deux exemples de la France…

OLIVIER Sylvain

FABRE Eric

De nos jours, la science agronomique émane des chercheurs et est relayée vers les producteurs par des conseillers agricoles sous la forme d'un savoir technique spécialisé. Ce triomphe des élites,

Sur le même thème

-

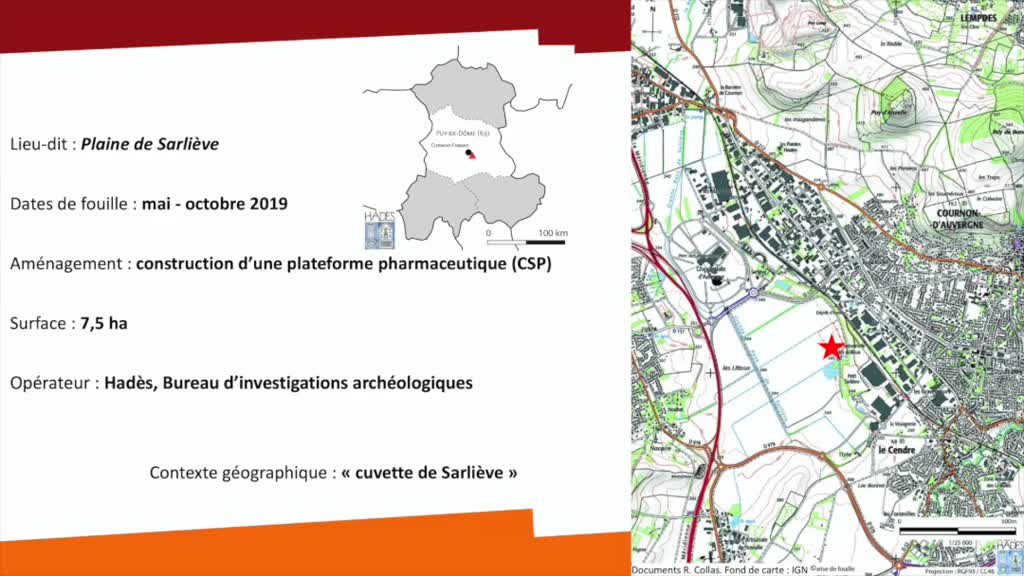

Rémi Collas - « 6000 ans d’activités dans la plaine de Sarliève : fouilles récentes à Cournon d’Auv…

Le jeudi 16 décembre 2021, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Rémi Collas, archéologue, a présenté les résultats des fouilles récentes menées à Cournon d'Auvergne. Il est ainsi revenu sur

-

Franck Guarnieri - Fukushima : décider en situation extrême

GUARNIERI Franck

Franck Guarnieri présente la manière dont l'équipe de la centrale nucléaire de Fukushima a géré cette situation extrême et éviter le pire...

-

Réfugier, l’odyssée d’un livre

Octobre 2017 : des familles et des jeunes migrants installent un campement de fortune à « Gergovia », à la faculté des lettres de l’université, à Clermont-Ferrand

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Hélène Veilhan, Conservatrice des bibliothèques (UCA-MSH) retrace : « le traitement du fonds des archives du campement de

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Une histoire de mobilisation »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Nathalie Vincent-Munnia, Maîtresse de conférences en littérature (UCA-CELIS) analyse la dimension « mobilisation » de l

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Le documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] évoque les étapes et aboutissements du projet Réfugier qui, pour contribuer à penser et habiter le monde, croise recherche en littérature,

-

Cartographier en 1h avec MAGRIT* : Exemple avec les données du recensement - PUD-AMU

DE BELSUNCE Clément

NDOUR Dyenaba

Présentation de l’outil MAGRIT qui permet de cartographier des données. Celles-ci ont aussi été présentées. Présentation des règles de cartographie

-

Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain…

LUSSAULT Michel

VASSET Philippe

Image : Passivhaus Institut, Germany (wikipedia.org).

-

Méthodes archéométriques et Numismatique (MAN). Recherches interdisciplinaires sur les monnaies ant…

SUSPèNE Arnaud

Journée scientifique 2021 (avancement des projets financés par la MSH Val de Loire en 2020)

-

ThéoDrIC : Théologie et Droit au Moyen-Age. Entre interactions et concurrence (Corinne LEVELEUX-TEI…

LEVELEUX-TEIXEIRA Corinne

Journée scientifique 2021 (avancement des projets financés par la MSH Val de Loire en 2020)

-

Approprier, s'approprier les langues locales en situation de contact colonial. Parcours africains

VAN DEN AVENNE Cécile

Conférence donnée par Cécile van den Avenne (Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), et modérée par Thierry Kirat (Université Paris Dauphine, CNRS) En Afrique sub-saharienne, la conquête coloniale

-

Le populaire comme adjectif - Introduction - 27/05/2021

CHAMBARLHAC Vincent

BAJRIć Samir

Le populaire comme adjectif - Introduction - 27/05/2021

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.archiver.le.precaire._63751/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Extrait : « Une histoire de mobilisation »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.une.histoire.de.mobilisation._63727/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia._63723/vignette.jpg)

![Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain [Cycle « Littératures en mouvement : éditer, dévoiler, traduire l’espace littéraire mondial »]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/bulac/faut.il.habiter.le.monde.pour.l.ecrire.changes.geographiques.et.litteraires.sur.l.habitat.humain.cycle.litteratures.en.mouvement.editer.devoiler.traduire.l.espace.litteraire.mondial._63383/passivhaus.institut.germany.wikipedia.org.png)