Notice

De Cnossos à Glozel : horizons égéens de l’affaire

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication porte sur la place des développements égéens à divers moments de « l’affaire » de Glozel.

1. On définira d’abord l’état des connaissances sur les écritures syllabiques égéennes (linéaire A et B surtout) et sur l’histoire des alphabets grecs et italiens au milieu des années 1920, ce qui devrait permettre de comprendre la place des références tant aux écritures syllabiques qu’alphabétiques. Dès le début, et bien que seconde en comparaison avec la place du phénicien dans les débats, cette référence est présente, comme le montrent des références éparses à Arthur Evans, dont Antonin Morlet connaissait le livre (sans doute Scripta Minoa publié à partir de 1909). La prise de position d’Evans, quoique très claire, reste anecdotique. Quant aux alphabets grecs et italiques archaïques, ils sont là avant tout pour appuyer la réévaluation (à la baisse bien entendu) de la place historique de l’invention phénicienne. Il faudra évaluer le niveau d’analyse auquel sont soumises les « inscriptions » de Glozel afin de le placer dans le contexte de développement de la science épigraphique (la confusion récurrente entre syllabaire et alphabet est notable).

2. Le retour des questions glozéliennes dans les années 1960 donne une place essentielle à une autre branche des écritures méditerranéennes, les écritures ibériques, déjà mentionnées par Morlet et Reinach. Elles occupent une place paradoxale du fait de leur syllabisme partiel. Les « déchiffrements » récents semblent orientés plutôt vers un alphabet archaïque.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

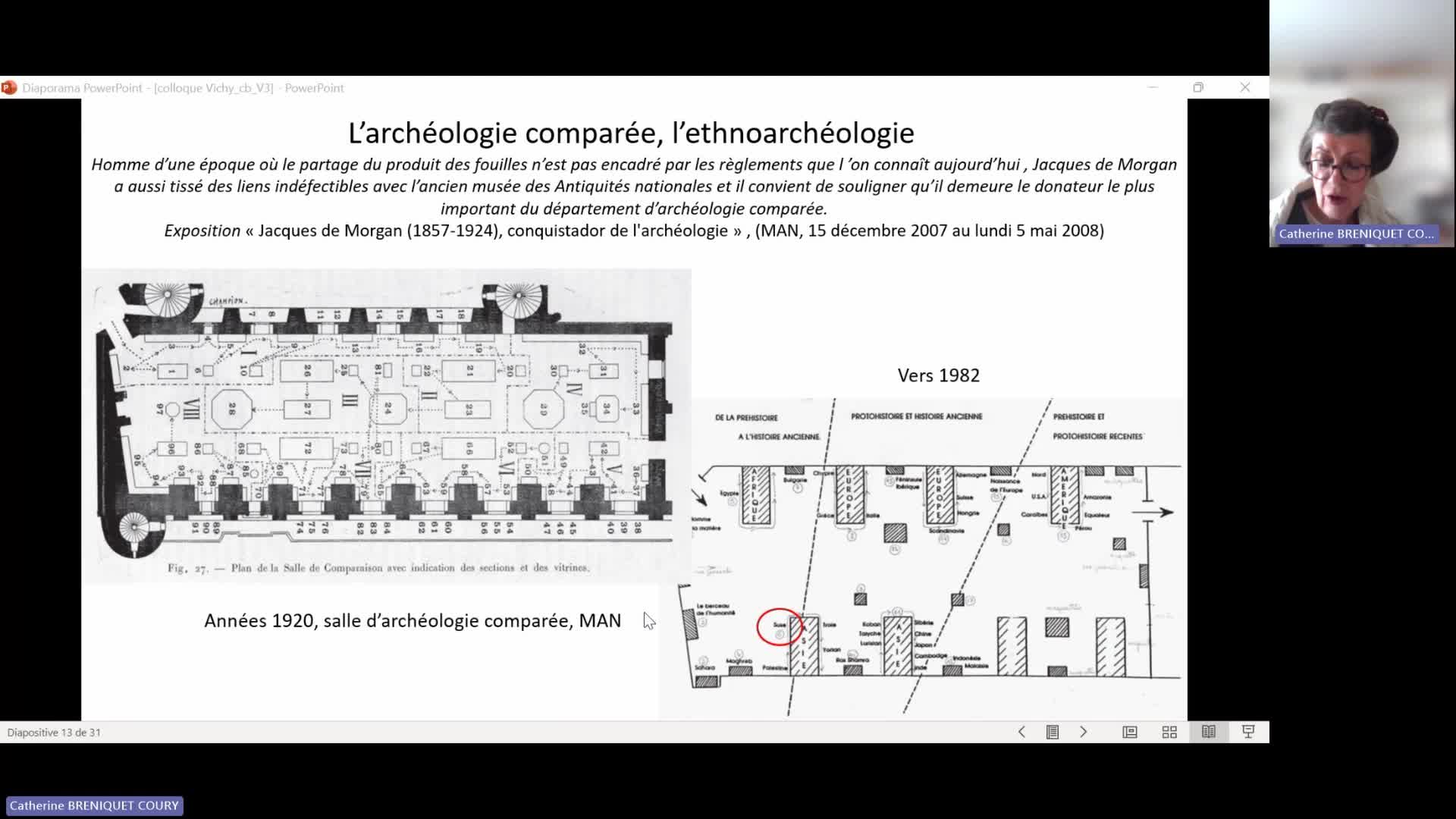

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

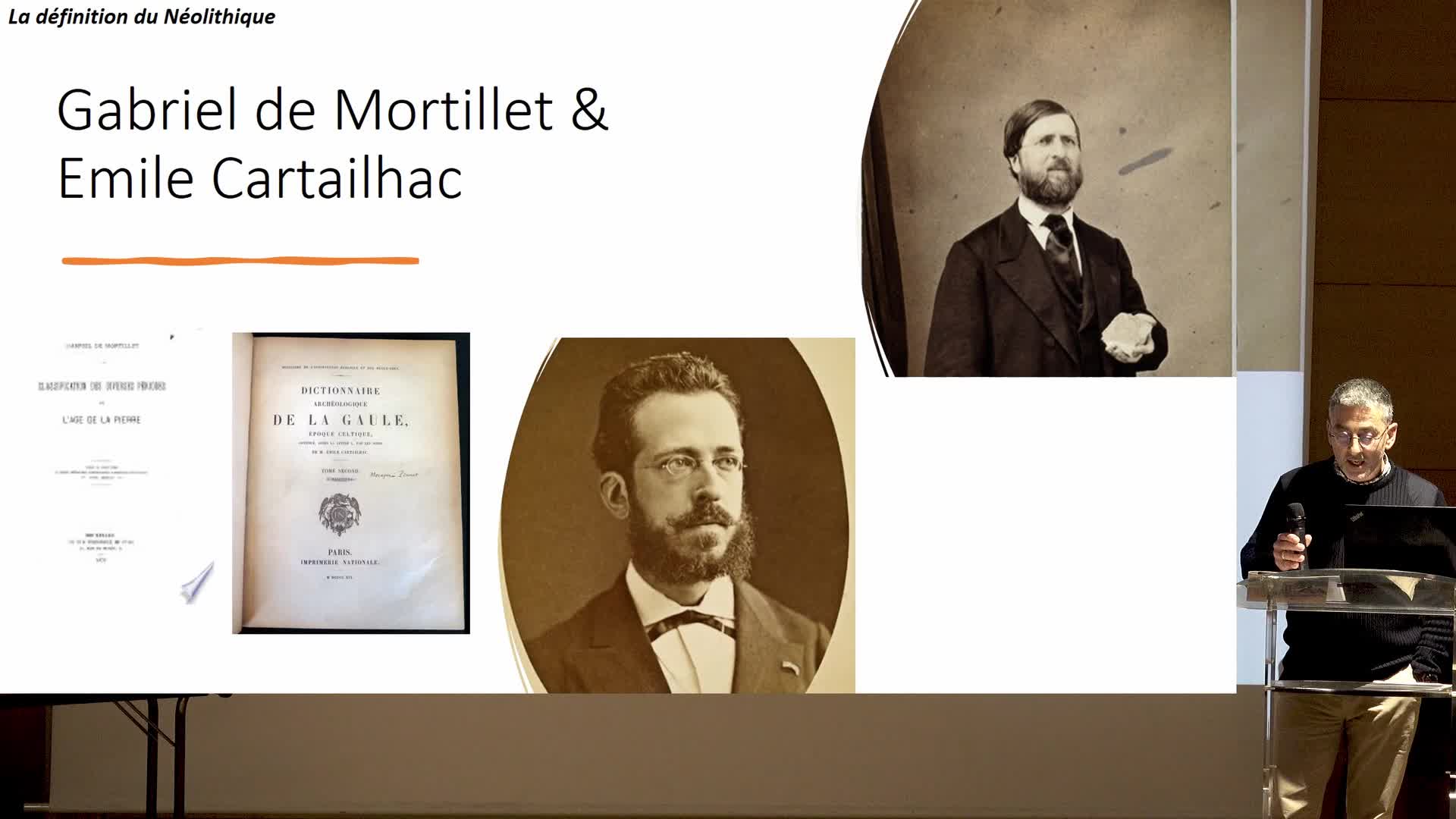

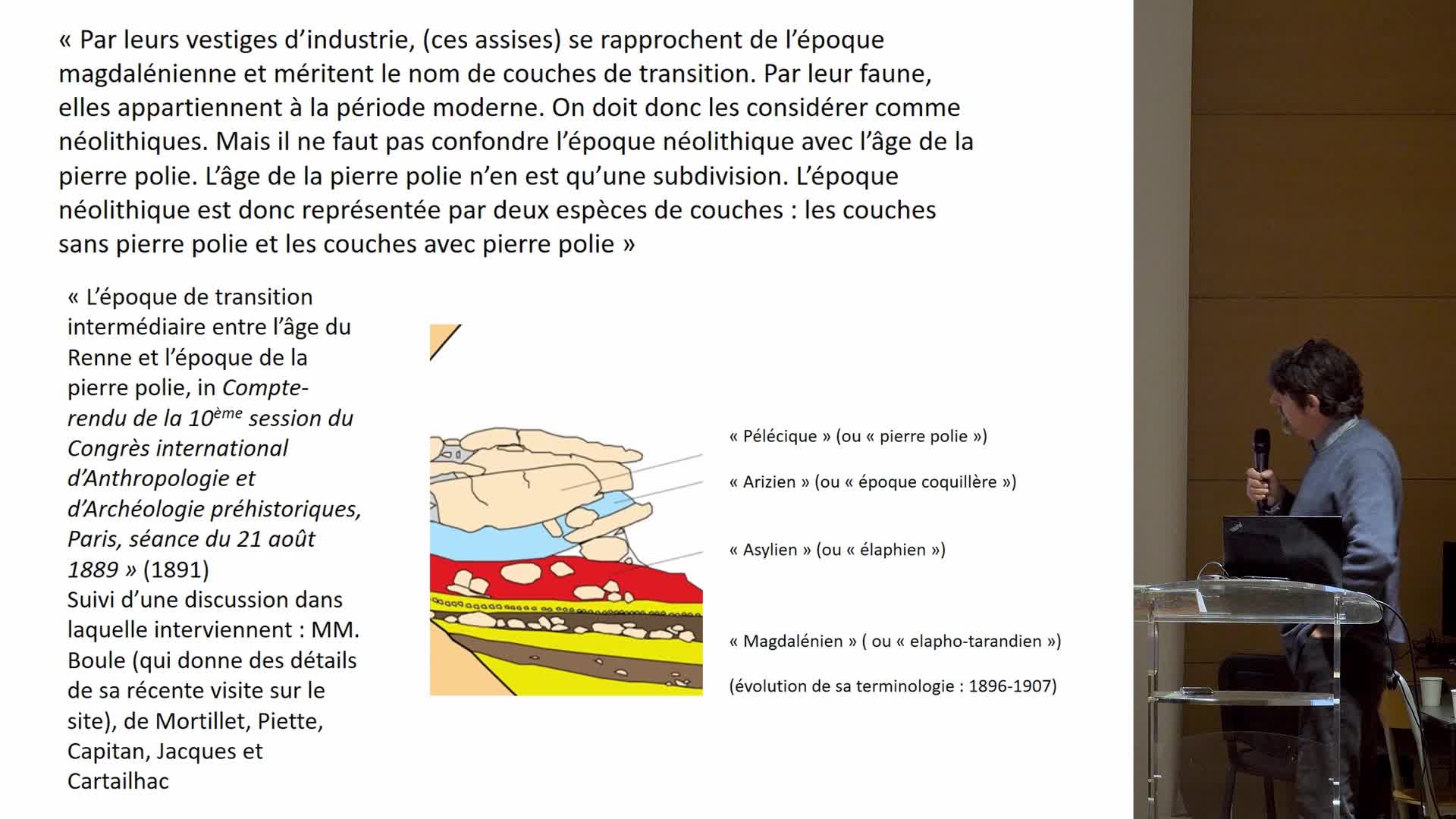

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

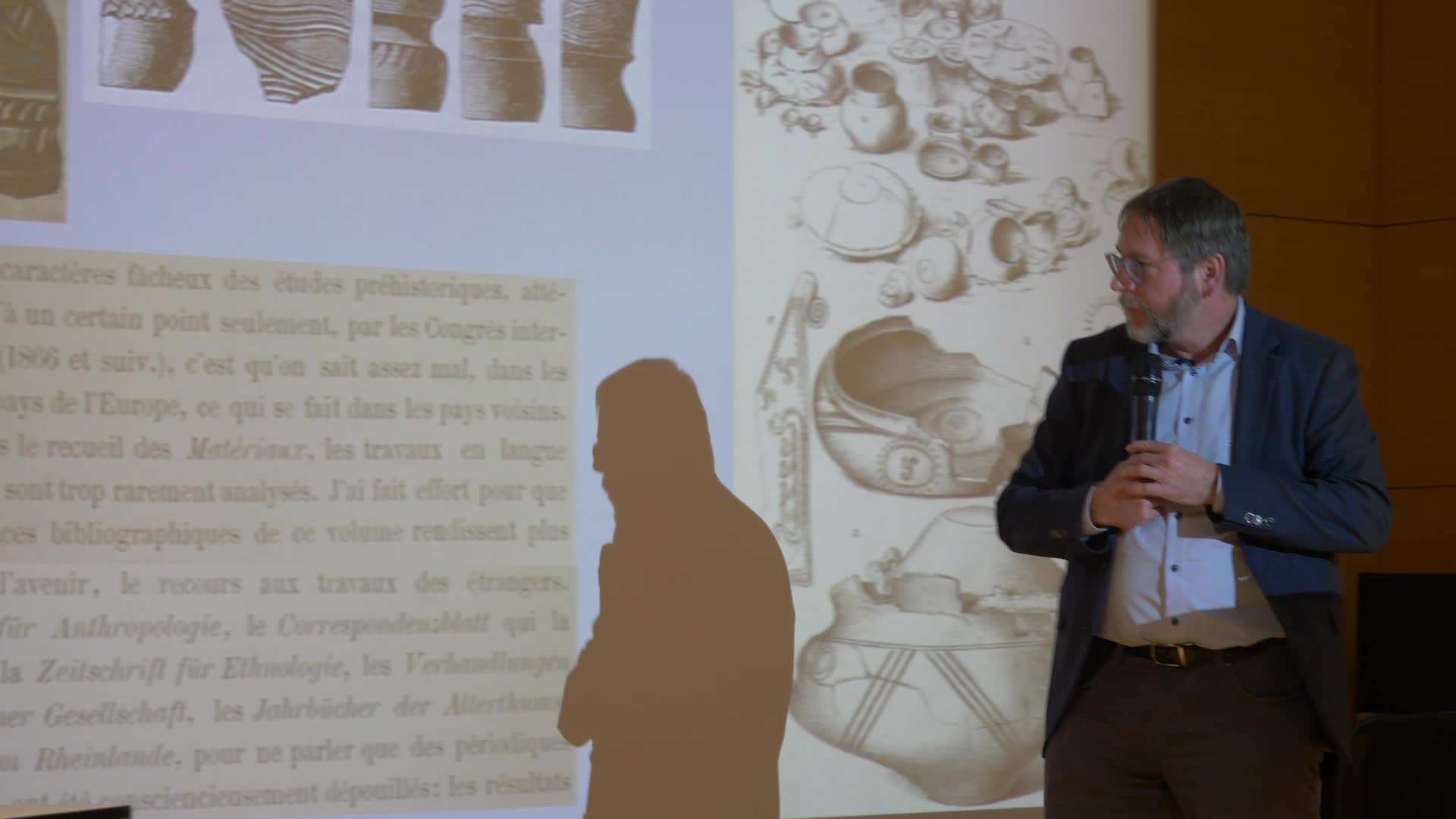

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Une autre Préhistoire ? Celtomanie et ésotérisme chrétien en Montagne bourbonnaise une génération a…

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin s'intéresse aux débats et aux événements concernant l’archéologie préhistorique en Montagne bourbonnaise qui ont précédé l'affaire Glozel...

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

Sur le même thème

-

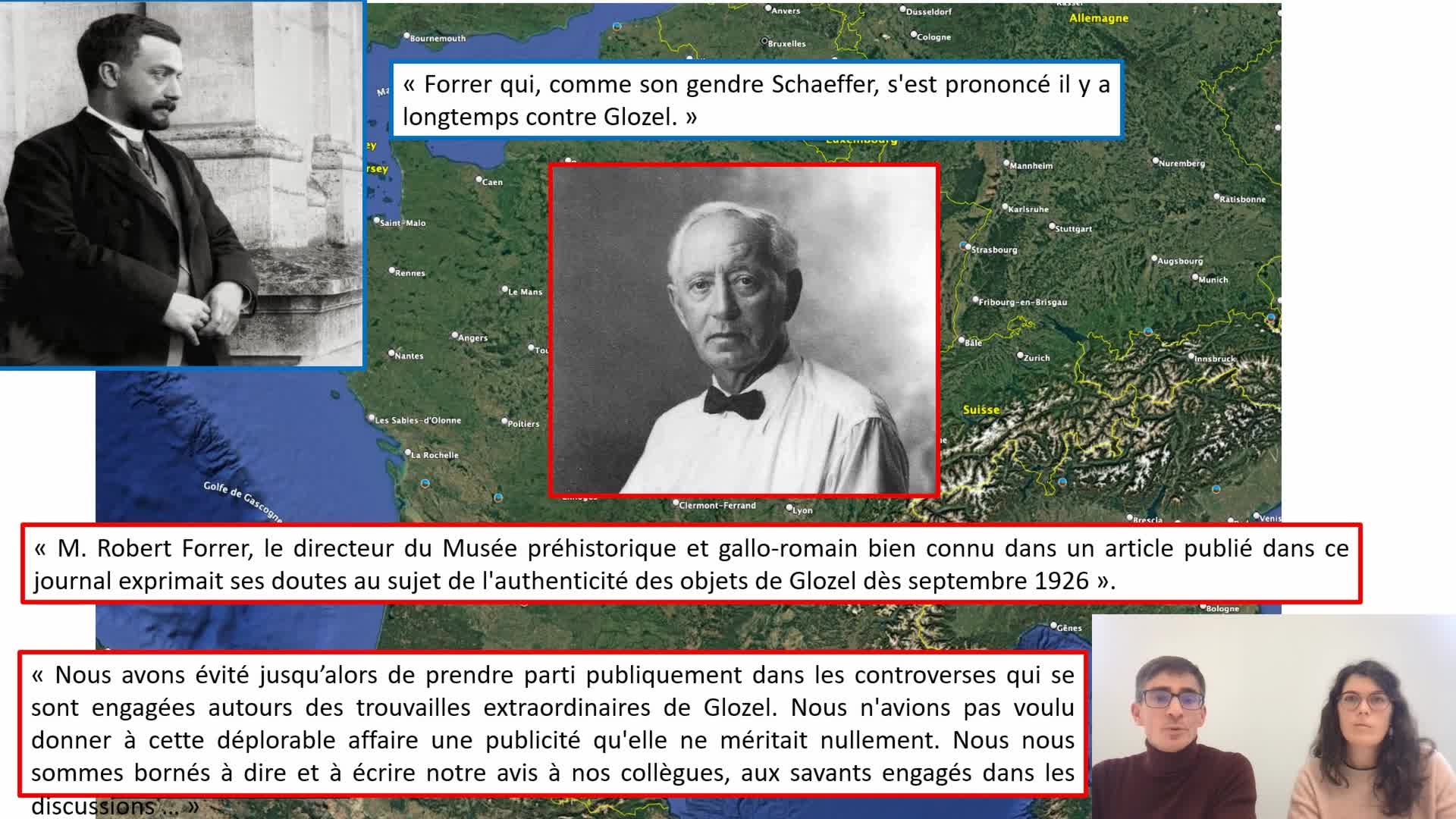

L’affaire Glozel et Claude Schaeffer ou comment une polémique française entraîna un protohistorien …

MarcheixLoraineMartiLionelL'affaire Glozel, qui agita le milieu des préhistoriens européens pendant de nombreuses années eut aussi des conséquences inattendues dans le monde de l'archéologie orientale...

-

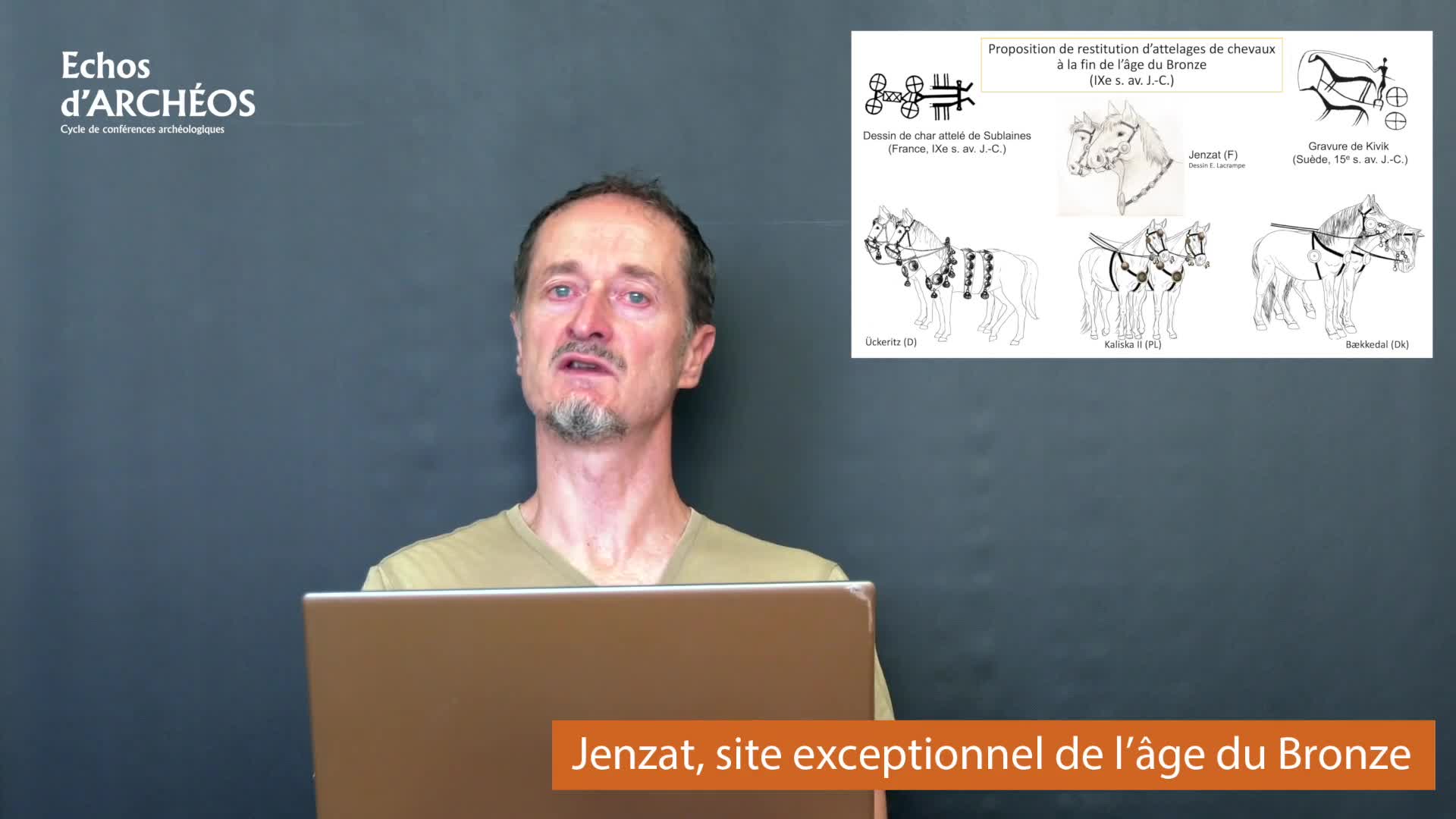

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

L'occupation de la vallée du Loir durant la protohistoire

GouhierBastienCe projet a pour objectif la compréhension de l’occupation du sol dans la vallée du Loir durant la protohistoire et particulièrement durant l’âge du Fer.

-

Florian Couderc - Habitats et nécropoles du Bronze ancien au début de l'âge du Fer : 1500 ans d'his…

CoudercFlorianLe jeudi 15 septembre 2022, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Florian Couderc, Docteur en archéologie protohistorique (UMR 8215 Trajectoire/UMR 5608 TRACES), a présenté une conférence

-

La femme du fleuve Hérault - Fouilles archéologiques sur le site de la Motte

Le site de la Motte est connu pour avoir restitué en 2004 une étonnante parure féminine en bronze actuellement conservée au Musée de l’Éphèbe et d’Archéologie sous

-

Analyse des outillages liés aux industries textiles

ChevalCaroleLes productions textiles des périodes anciennes – Préhistoire et Protohistoire – sont longtemps apparues comme difficile à envisager : pour cause, les produits concernés ne se sont conservés qu

-

Les campagnes de fouilles archéologiques 2011 à 2014 sur le site de Lattes

Documentaire sur les campagnes de fouilles archéologiques réalisées entre 2011 et 2014 sur le site de Lattes, chantier-école international.

-

Réseaux et interactions entre villes celtiques

FiletClaraAu cours des trois derniers siècles avant J.-C., l’Europe centrale et occidentale voit l’apparition de grandes agglomérations : leurs dimensions et la diversité de leurs fonctions nous incitent

-

Pourquoi la protohistoire des uns est-elle l’histoire des autres?

PittiaSylvieDans cette vidéo, Sylvie Pittia s'intéresse à l’articulation entre monde celtique, monde grec et monde romain. A travers ces exemples, il faut arriver à penser les synchronismes sans concevoir l