Notice

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Si les progrès du déchiffrement des écritures cunéiformes et de l’archéologie ont permis rapidement de mettre en place le cadre chrono-culturel des civilisations historiques du Proche-Orient ancien dès la deuxième moitié du XIXe siècle, force est de constater qu’il n’en a pas été de même pour la « Préhistoire récente ». Celle-ci couvre le laps de temps qui sépare la sédentarisation de l’Homme au moment du réchauffement climatique de l’Holocène, à la généralisation des cultures à céramique, vers 6500 av. n. è. À l’aube du XXe siècle, des pionniers – allemands ou britanniques – avaient déjà ouvert la voie de l’exploration stratigraphique ou de la classification des assemblages lithiques ou céramiques, notamment en Égypte et au Levant.

La préhistoire récente est encore attachée aux travaux de l’archéologie française au Proche-Orient ; elle a eu son maître à penser en la personne de Jacques de Morgan dont l’action fut à la fois éclairée d’un point de vue scientifique, empruntant à la préhistoire tout court ses méthodes et ses perspectives, et inaboutie, sur les niveaux anciens de Suse en Iran. Bien qu’il se soit mis lui-même en retrait de la scène scientifique en raison du contexte de la fouille de Suse, ses travaux furent jugés et estimés par ses pairs, en France notamment. Certains d’entre eux prirent fait et cause pour l’authenticité de Glozel. Les enjeux de la naissance de cette préhistoire récente du Proche-Orient engagent aussi divers autres facteurs : l’absence de professionnalisation de la discipline et le contexte dans lequel les fouilles furent réalisées, des méthodes de terrain incertaines, l’absence d’une pluridisciplinarité systématique, l’existence de repères chronostratigraphiques complexes, la diversité des faciès archéologiques et l’usage de « modèles » sous-jacents parfois inadéquats. Dans le cadre de cette communication, on propose de revenir sur ces questions, dont certaines n’ont pas toujours trouvé d’issue.

Dans la même collection

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

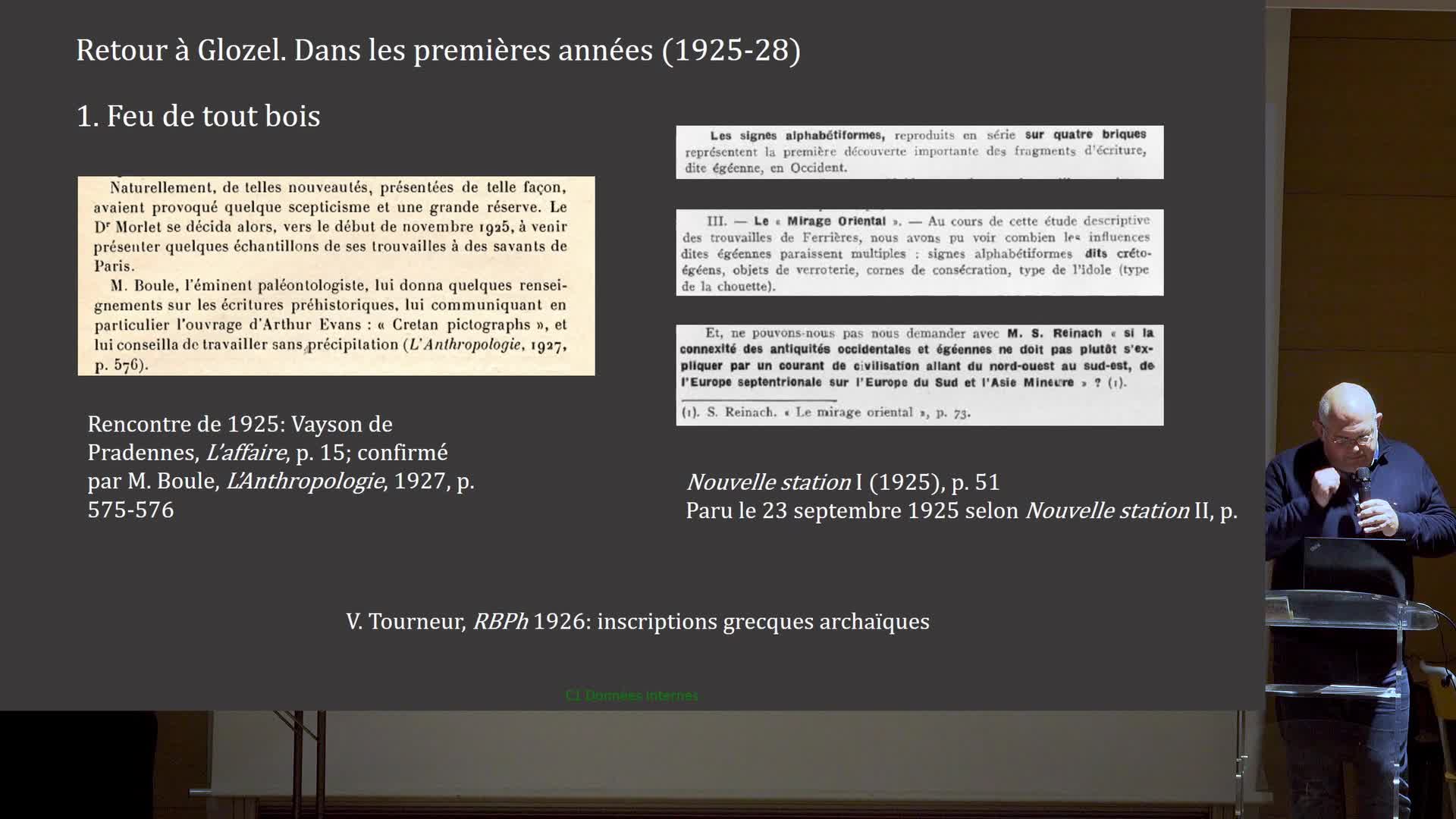

De Cnossos à Glozel : horizons égéens de l’affaire

ZurbachJulienCette communication de Julien Zurbach porte sur la place des références égéennes dans « l’affaire » de Glozel.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

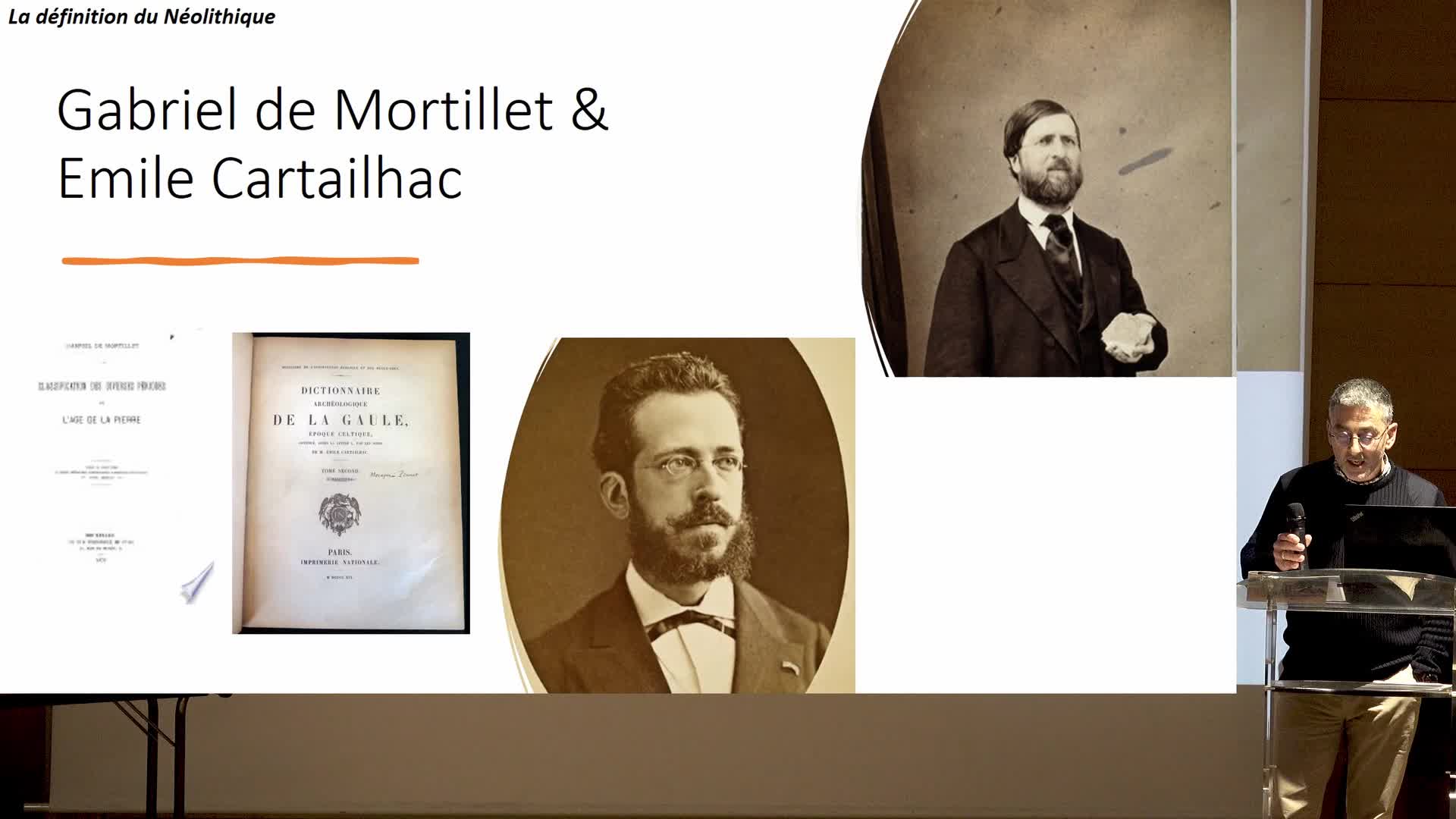

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

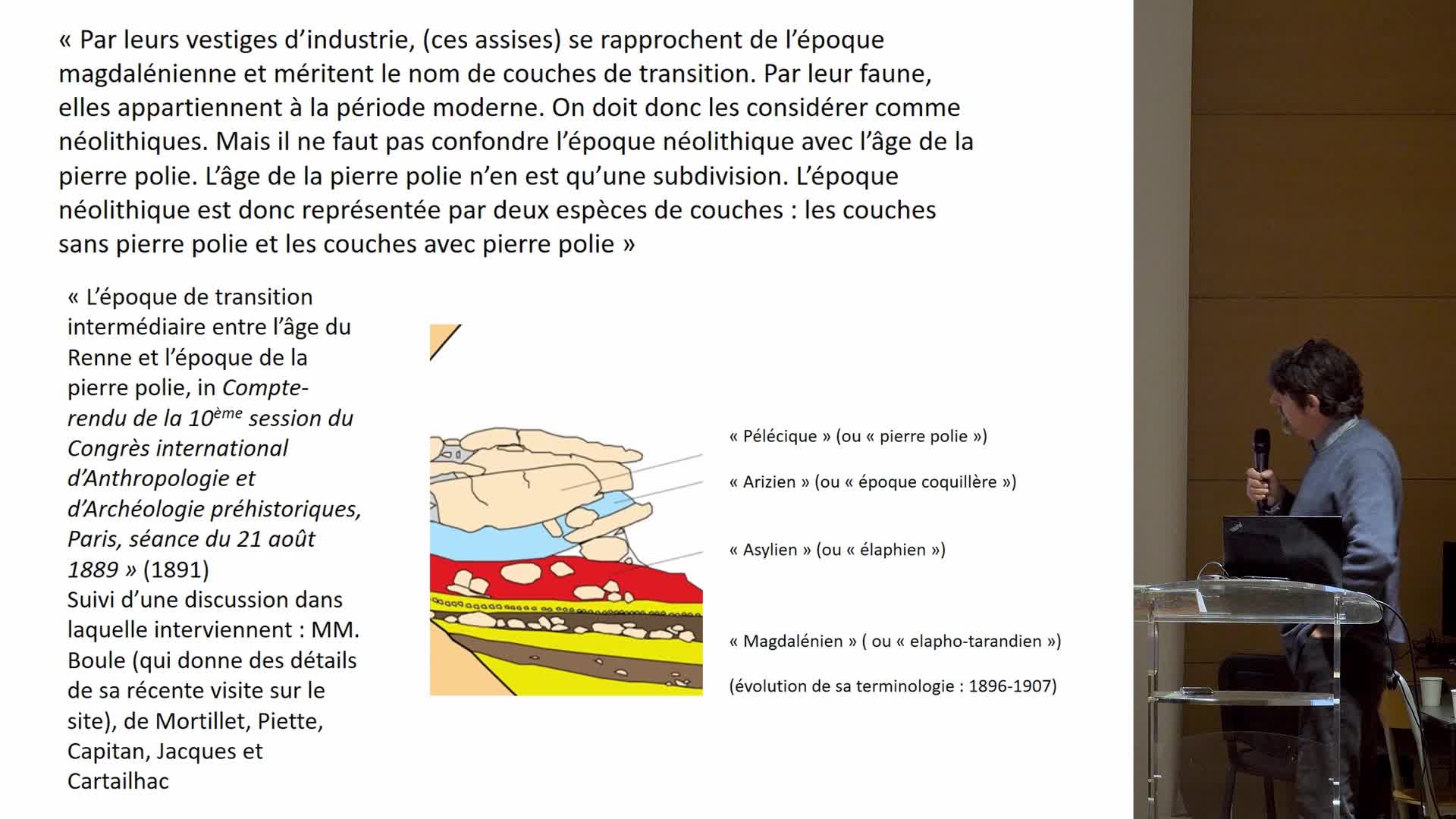

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Une autre Préhistoire ? Celtomanie et ésotérisme chrétien en Montagne bourbonnaise une génération a…

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin s'intéresse aux débats et aux événements concernant l’archéologie préhistorique en Montagne bourbonnaise qui ont précédé l'affaire Glozel...

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Catherine Breniquet - La nécropole romaine des Martres-de-Veyre

BreniquetCatherineLe jeudi 24 mars 2022, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Catherine Breniquet, professeure d’Histoire de l’art et archéologie antiques (UCA), a présenté les résultats des nouvelles

Sur le même thème

-

La Grotte des Fées de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin, archéologue et préhistorien, nous entraine à la découverte de la « Grotte des Fées » de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique.

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotanique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

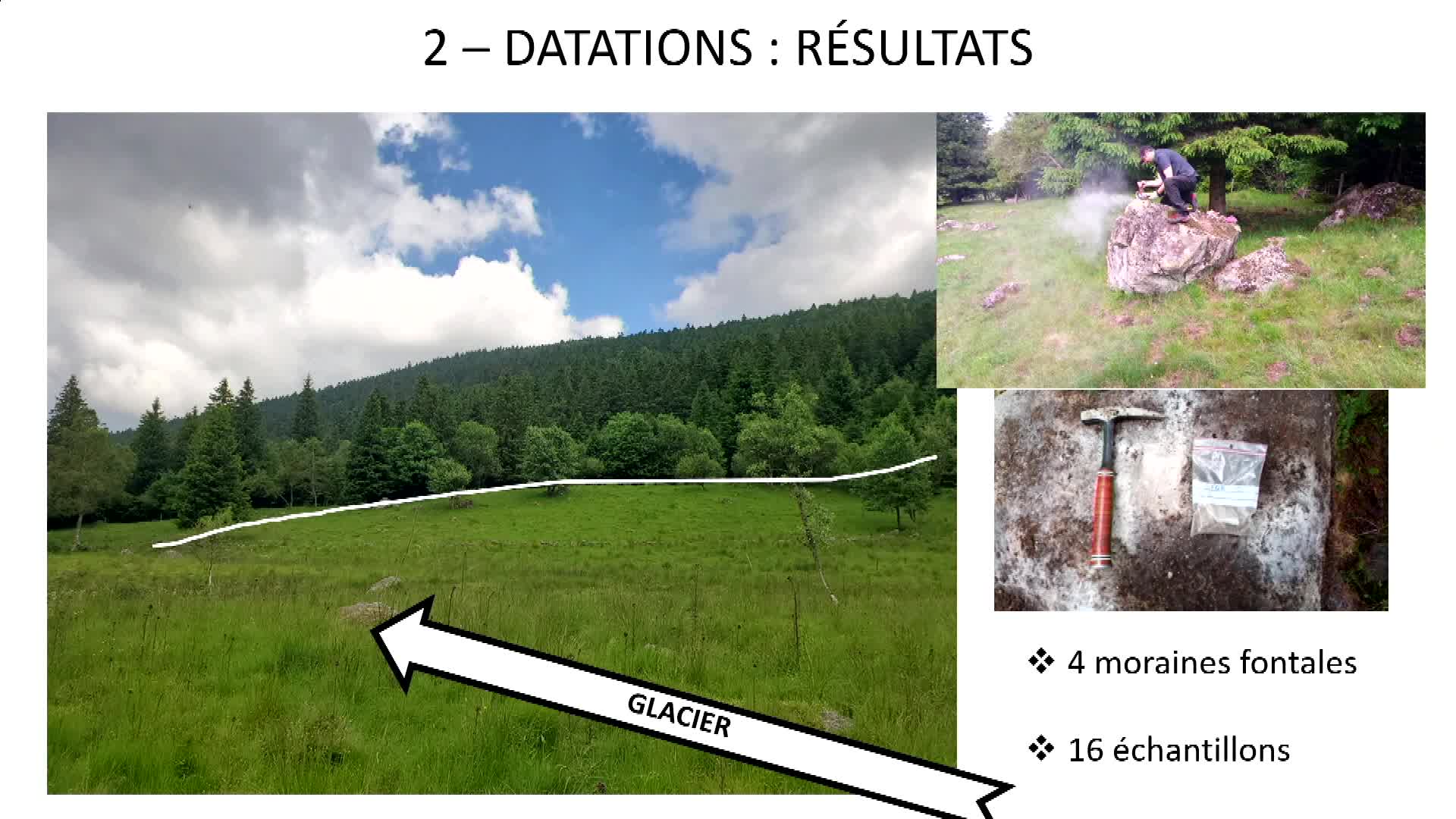

GLAMCE - Dater les paysages glaciaires du Forez : combinaison d’une technique low-tech (Marteau de …

RousselErwanAncrenazArthurArthur Ancrenaz et Erwan Roussel, membres de GEOLAB, présentent le projet GLAMCE.

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

« Fichus, les Phéniciens ! » : Glozel et le repoussoir oriental

ShermanDaniel J.Au moment de l’annonce des découvertes de Glozel, René Dussaud vient de publier l’editio princeps de l’inscription d’Ahiram, fruit des fouilles récentes à Byblos, au Liban...

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...