Notice

Une autre Préhistoire ? Celtomanie et ésotérisme chrétien en Montagne bourbonnaise une génération avant Glozel

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le retentissement donné à la découverte de Glozel à partir de 1925 a souvent conduit les historiens à considérer que l’événement avait marqué la formation de l’archéologie préhistorique en Montagne bourbonnaise, accusant en cela un retard d’un demi-siècle sur d’autres territoires du département de l’Allier et du centre de la France. Sur ce point, il est surprenant que les chercheurs se soient si peu intéressés aux « précédents » de l’affaire, en d’autres termes aux débats et aux événements précurseurs qui ont rendu théoriquement possible son développement dans les années 1920. Si les thèses de Morlet s’inscrivent dans la cohérence d’écrits généraux comme ceux d’Édouard Piette, Gustave Glotz ou Salomon Reinach, elles bénéficient en outre d’un contexte local particulièrement hospitalier : une génération avant Glozel en effet, des objets épigraphiés sont déjà mis au jour dans la région, en relation avec des productions de bracelets en schiste.

Publiés par Francis Pérot en 1917 et 1918 comme des témoins du Néolithique ou de l’âge du Bronze, ils reprennent pour une large part des symboles que certains croient voir sur les chaos rocheux des Monts de la Madeleine et des Bois-Noirs. Pour quelques auteurs comme l’abbé Jean Bletterie alias Julius Florus (1839-v. 1915), Gabriel Gagnier (1849-1916) ou Louis Levistre (1870-v. 1940), ces inscriptions sont intimement liées en effet à un curieux mégalithisme dont la réalité suscite, au tournant des années 1900, une bruyante controverse. Considérés par la plupart des érudits comme des autels druidiques dévolus au sacrifice humain, les pierres à bassins et les monuments « gravés » de la Montagne bourbonnaise sont attribués par d’autres aux Phéniciens, peuple de marchands et de navigateurs pressenti pour avoir diffusé l’usage de l’alphabet en Méditerranée occidentale. Médiatisant largement la question, certaines personnalités locales donnent à la querelle sur les « monuments de pierre brute » un tour tout à fait singulier, préfigurant certains points de tension précisément à l’œuvre sur le terrain de Glozel.

Dans le cadre de cette contribution, nous tenterons de restituer les termes de ce débat et les lignes de fracture que recouvre l’opposition entre celtomanes et tenants d’une origine orientale du mégalithisme. Alors qu’ils s’affirment en réaction au matérialisme scientifique, ces deux courants dessinent les contours d’une « alter-préhistoire » fantasmée dont la définition puise largement aux sources d’un ésotérisme chrétien qui trouve, sous l’impulsion de personnalités savantes comme Émile Soldi-Colbert de Beaulieu (1846-1906), un terrain d’application éminemment favorable dans le champ des études sur l’origine de l’Homme. À la fin du XIXe siècle, ses motifs visent tout à la fois à identifier les signes cachés de la présence divine et à retranscrire la langue sacrée issue de la révélation primordiale, par nature universelle. Dans ce contexte particulier, qui ne peut relever d’une simple coïncidence, les découvertes de Glozel prennent une signification nouvelle qui permet de mieux saisir comment la controverse a pu émerger, à si courte distance de l’épicentre du conflit sur les argolithes, selon le terme consacré par Levistre en 1901.

Dans la même collection

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

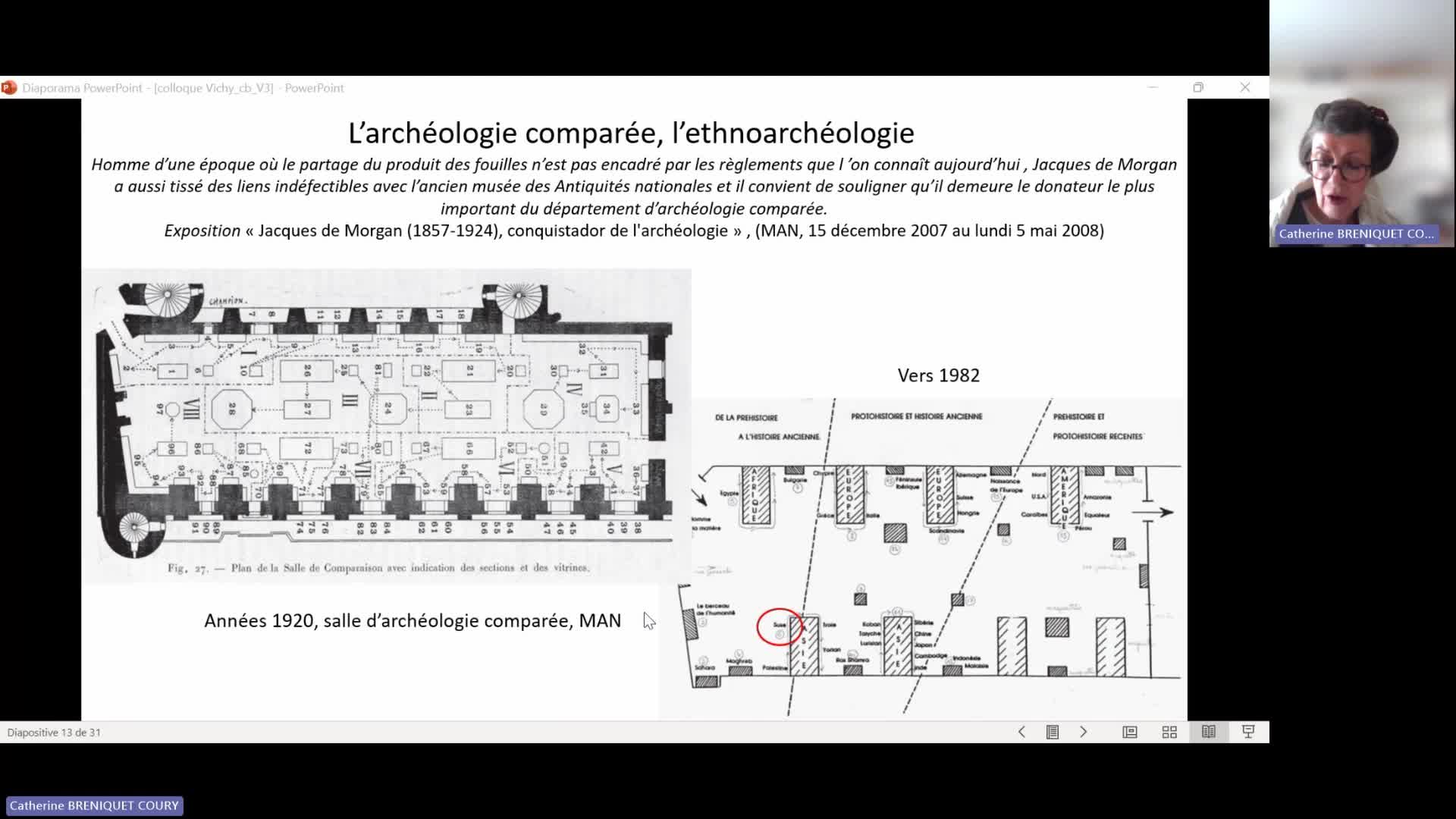

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

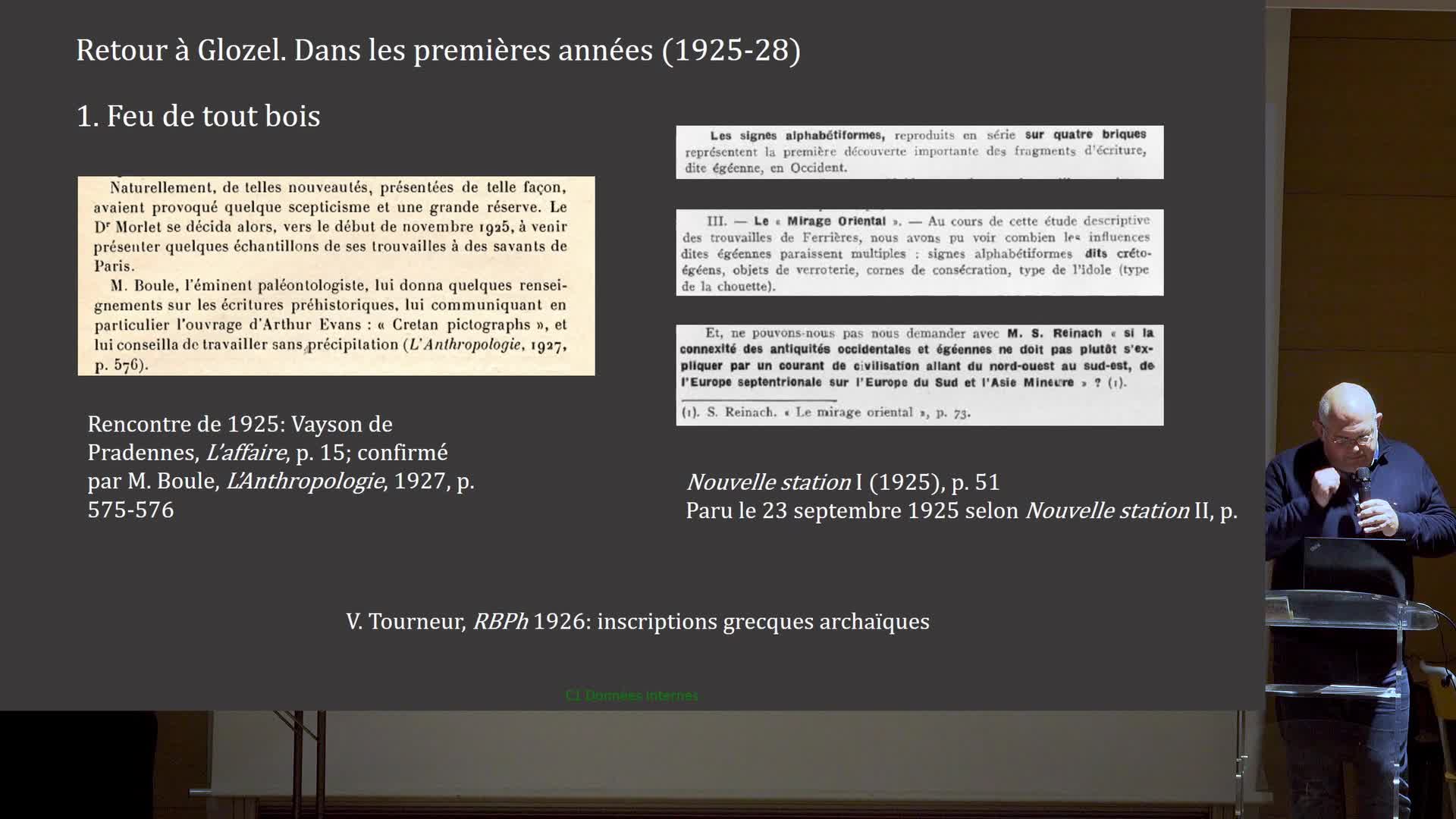

De Cnossos à Glozel : horizons égéens de l’affaire

ZurbachJulienCette communication de Julien Zurbach porte sur la place des références égéennes dans « l’affaire » de Glozel.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

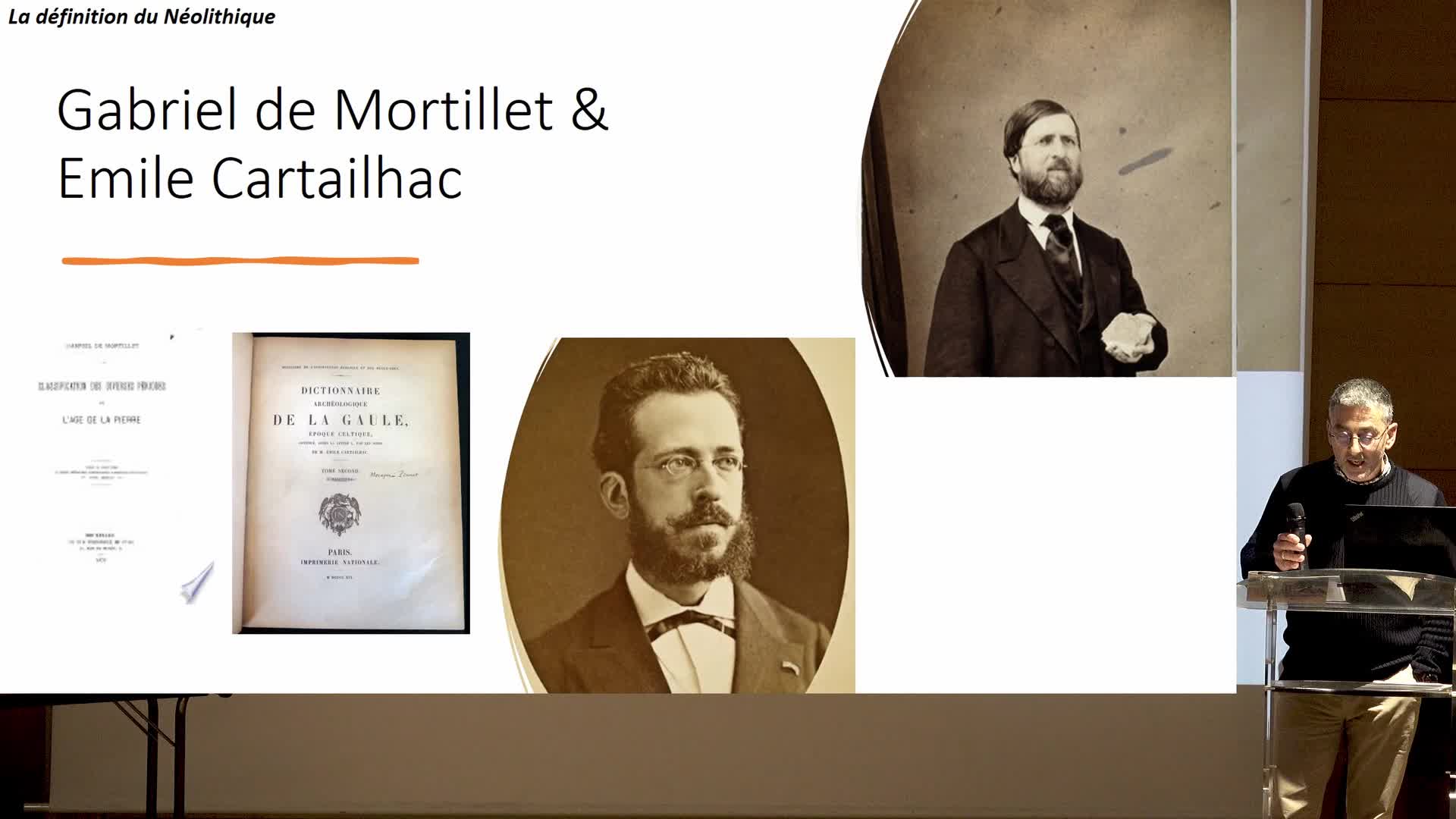

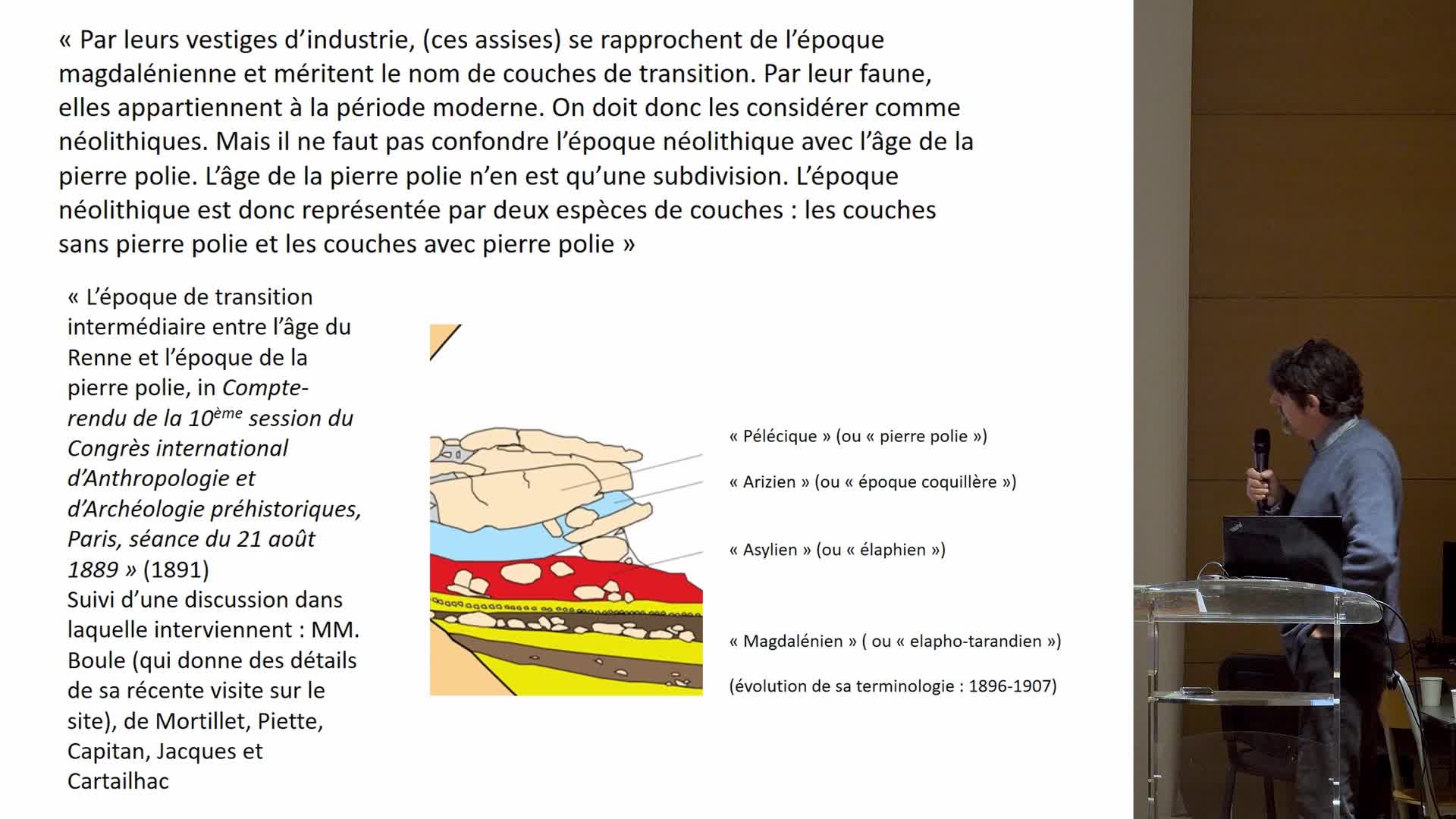

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

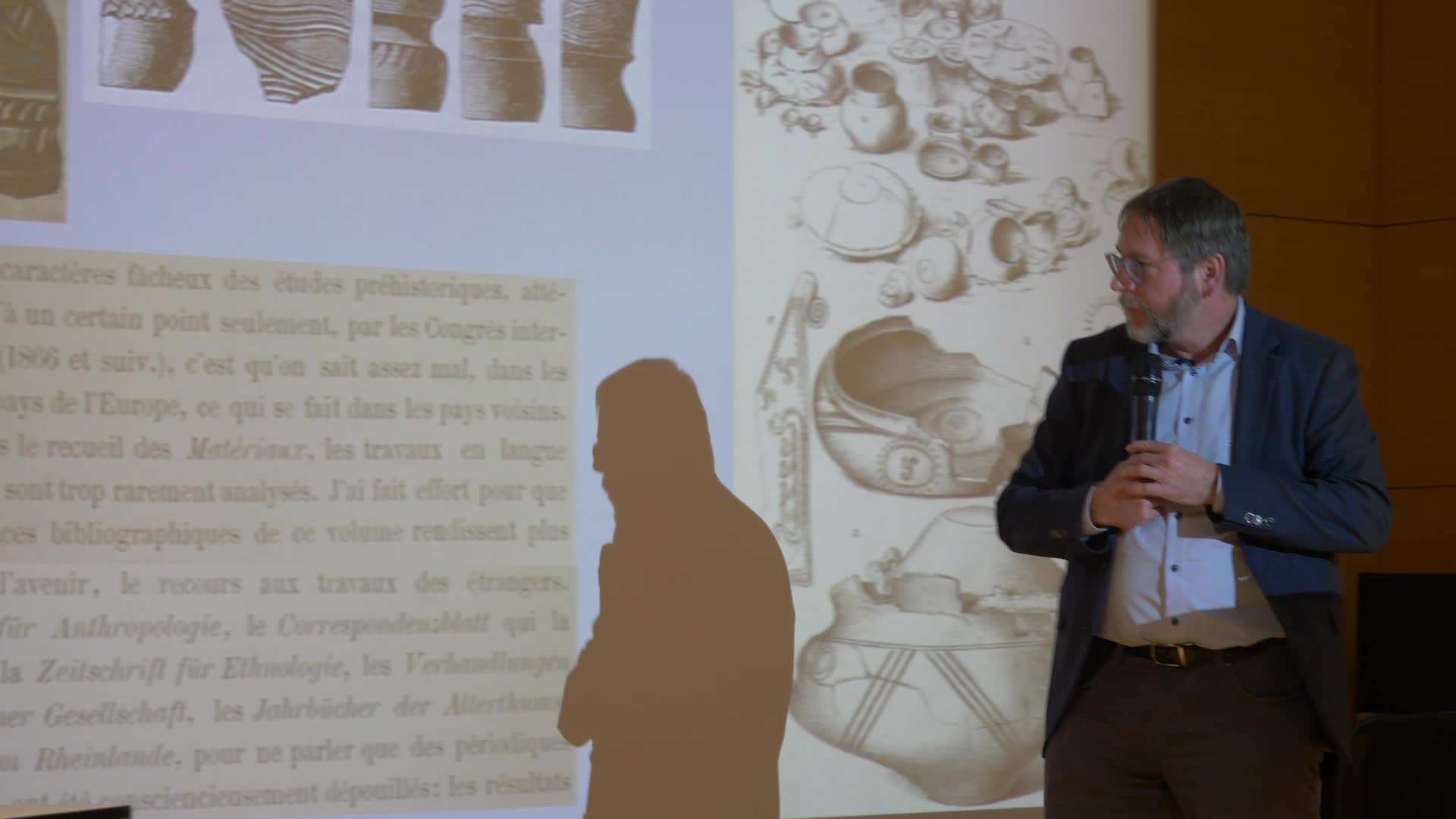

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La Grotte des Fées de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin, archéologue et préhistorien, nous entraine à la découverte de la « Grotte des Fées » de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique.

-

Glozel-Session 2 : Table ronde conclusive

AngevinRaphaëlBonFrançoisGilabertChristopheGernigonKarimZurbachJulienTable ronde conclusive de la session n°2 - Glozel et la Préhistoire : construction(s) intellectuelle(s) et institutionnelle(s) - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources

-

Glozel-Session 1 : Table ronde conclusive

PélissierPaulineJouys BarbelinCorinneMorinièreSolineBonnefoiClaireMenetrierLaureAngevinRaphaëlDemouleJean-PaulTable ronde conclusive de la session n°1 - Les sources de Glozel : collections et fonds d’archives - du colloque Glozel dans l’histoire de l’archéologie française : sources, questionnements,

-

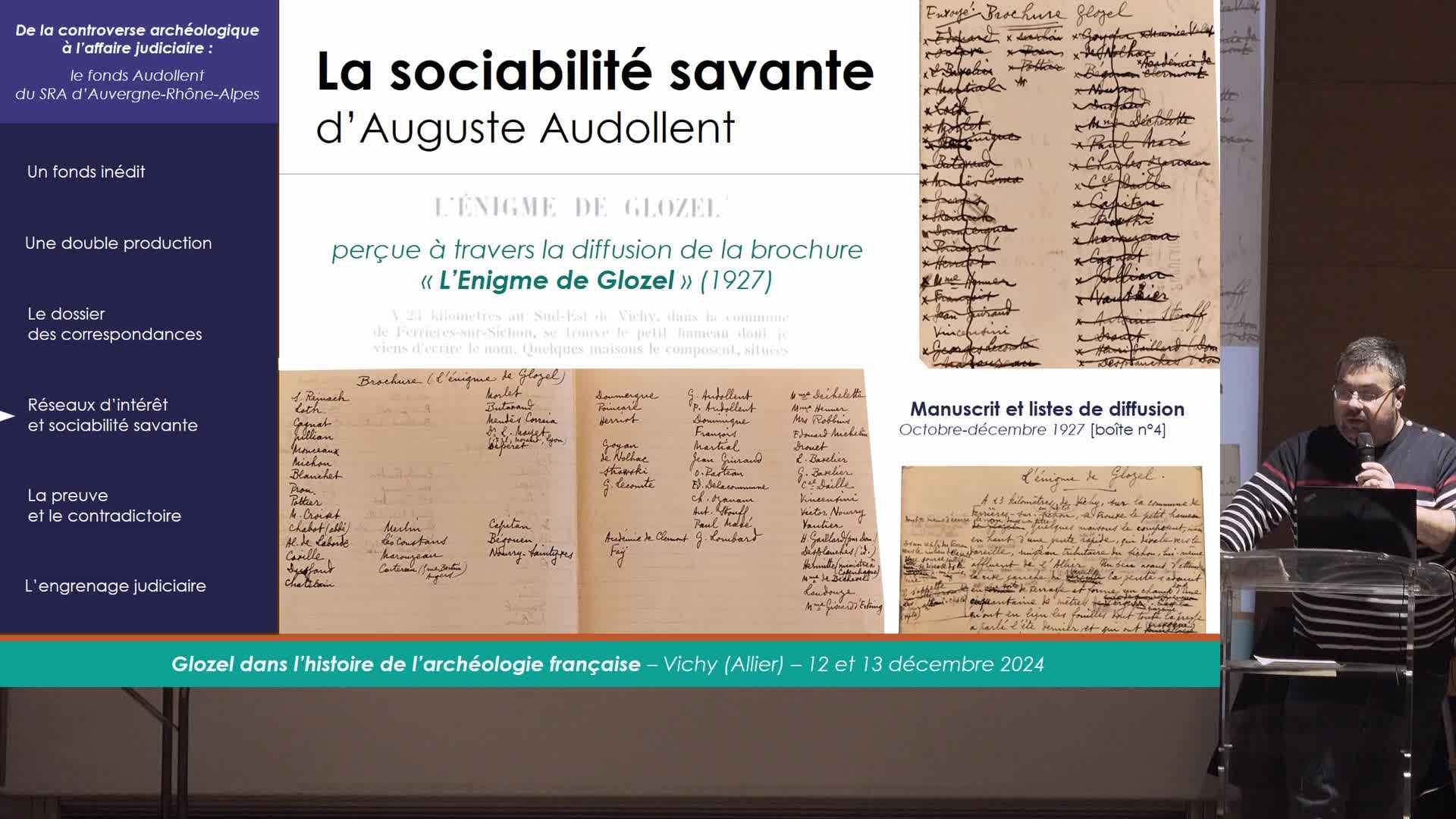

De la controverse archéologique à l’affaire judiciaire : le fonds Audollent du Service régional de …

AngevinRaphaëlLes archives d'Auguste Audollent permettent de reconstituer certaines étapes de la controverse scientifique et judiciaire de Glozel et de préciser la contribution de la famille Audollent aux débats...

Sur le même thème

-

La Grotte des Fées de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique

AngevinRaphaëlRaphaël Angevin, archéologue et préhistorien, nous entraine à la découverte de la « Grotte des Fées » de Châtelperron : un cold case de l'archéologie préhistorique.

-

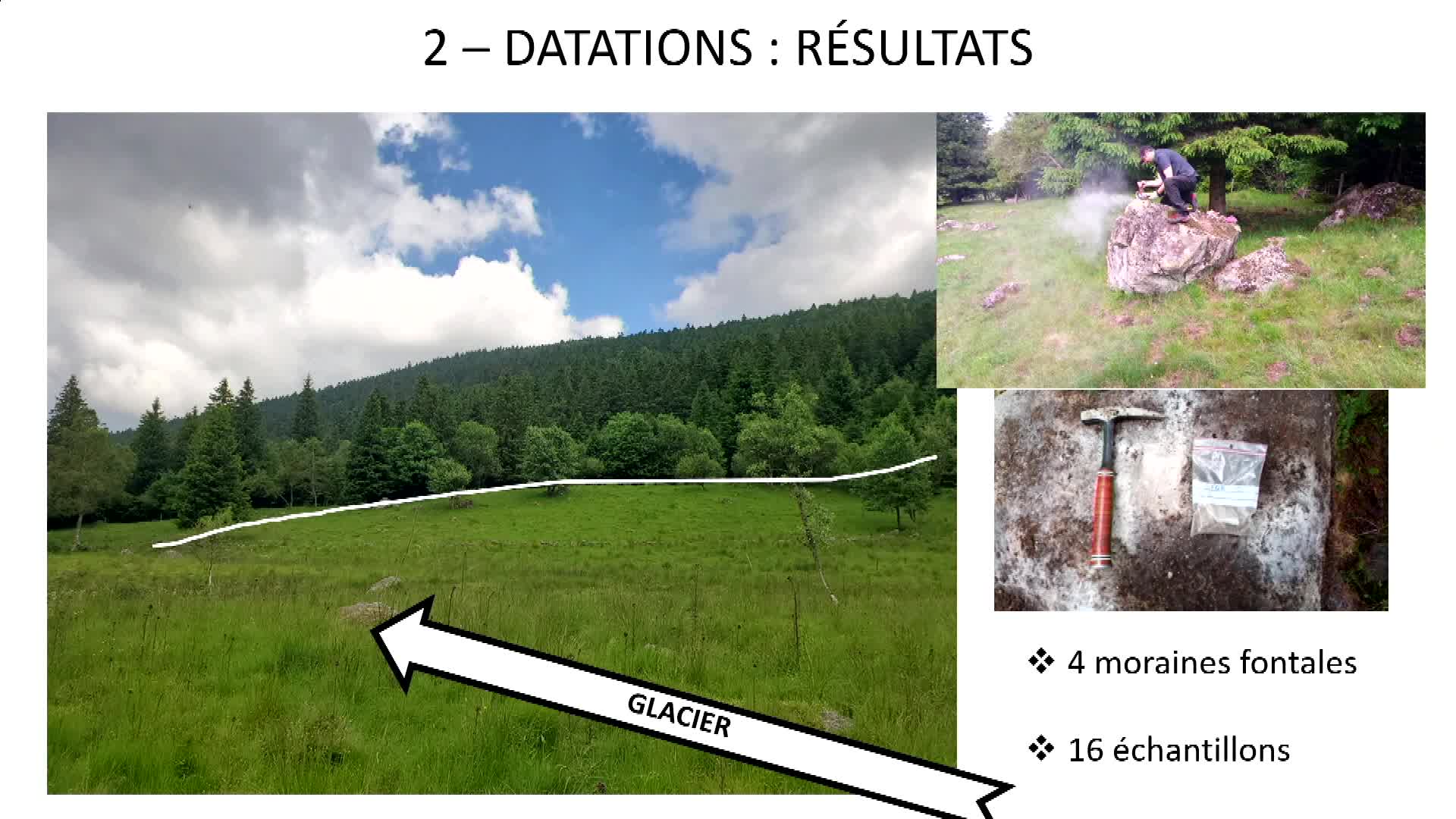

GLAMCE - Dater les paysages glaciaires du Forez : combinaison d’une technique low-tech (Marteau de …

RousselErwanAncrenazArthurArthur Ancrenaz et Erwan Roussel, membres de GEOLAB, présentent le projet GLAMCE.

-

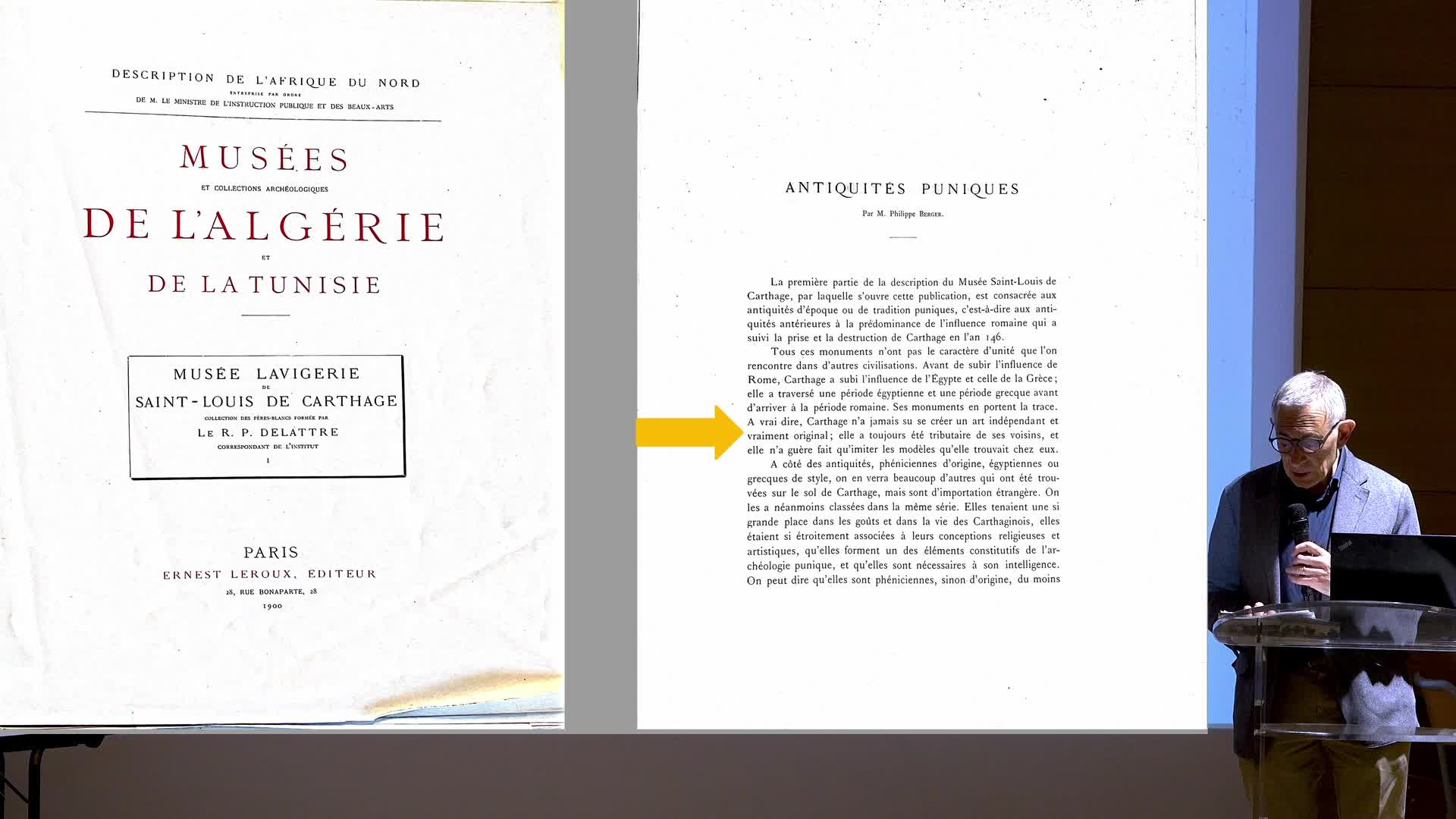

« Fichus, les Phéniciens ! » : Glozel et le repoussoir oriental

ShermanDaniel J.Au moment de l’annonce des découvertes de Glozel, René Dussaud vient de publier l’editio princeps de l’inscription d’Ahiram, fruit des fouilles récentes à Byblos, au Liban...

-

Genèse et apories de la Préhistoire récente au Proche-Orient

BreniquetCatherineCatherine Breniquet revient sur les enjeux de la naissance de la préhistoire récente du Proche-Orient.

-

Le « Mirage oriental » de Salomon Reinach et la question primordiale de l’origine de la civilisatio…

GernigonKarimDès la publication du premier fascicule relatant ses fouilles de Glozel avec Fradin (1925), Morlet fait référence à l'article « Le Mirage oriental » publié par Salomon Reinach en 1893 dans L

-

L’archéologie néolithique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle : entre construction scientifi…

GilabertChristopheÀ la fin du XIXe et au début du XXe siècle, la question du Néolithique est encore fortement liée à une vision évolutionniste de l’apparition de la « civilisation » en Europe et sur le pourtour

-

Glozel ou le « trompe-l’œil » d’une nouvelle résolution du hiatus entre Paléolithique et Néolithique

BonFrançoisFrançois Bon s'intéresse à la manière dont s'est difficilement opérée la reconnaissance d'une période de transition entre le Paléolithique et le Néolithique...

-

Mot d'accueil

BignonYves-JeanDrouetMarcMots d’accueil du Pr. Yves-Jean-Bignon, adjoint au maire de Vichy, et de M. Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes.

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisée par percussion minérale directe.

-

Façonnage de bifaces cordiformes sur éclat par percussion directe minérale et/ou organique, sur les…

BrenetMichelCette démonstration de façonnage de bifaces cordiformes sur éclat en silex du Bergeracois est réalisé par percussion directe minérale et organique,

-

Discussion autour du film "Transition sous tension, enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium"

RamirezVioletaDiscussion avec la réalisatrice et anthropologue Violeta Ramirez, après la projection de son film "Transition sous tension, enquête sur l’ouverture d’une mine de lithium".

-

Jusqu’où peut-on aller dans la description des pratiques bouchères des groupes humains préhistoriqu…

ValAuroreÀ destination principalement des étudiantes et étudiants en archéologie ainsi que des archéozoologues, cette journée visait à mettre en lumière la diversité des pratiques de boucherie à travers le