Notice

Glozel dans l’invention identitaire du Bourbonnais

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

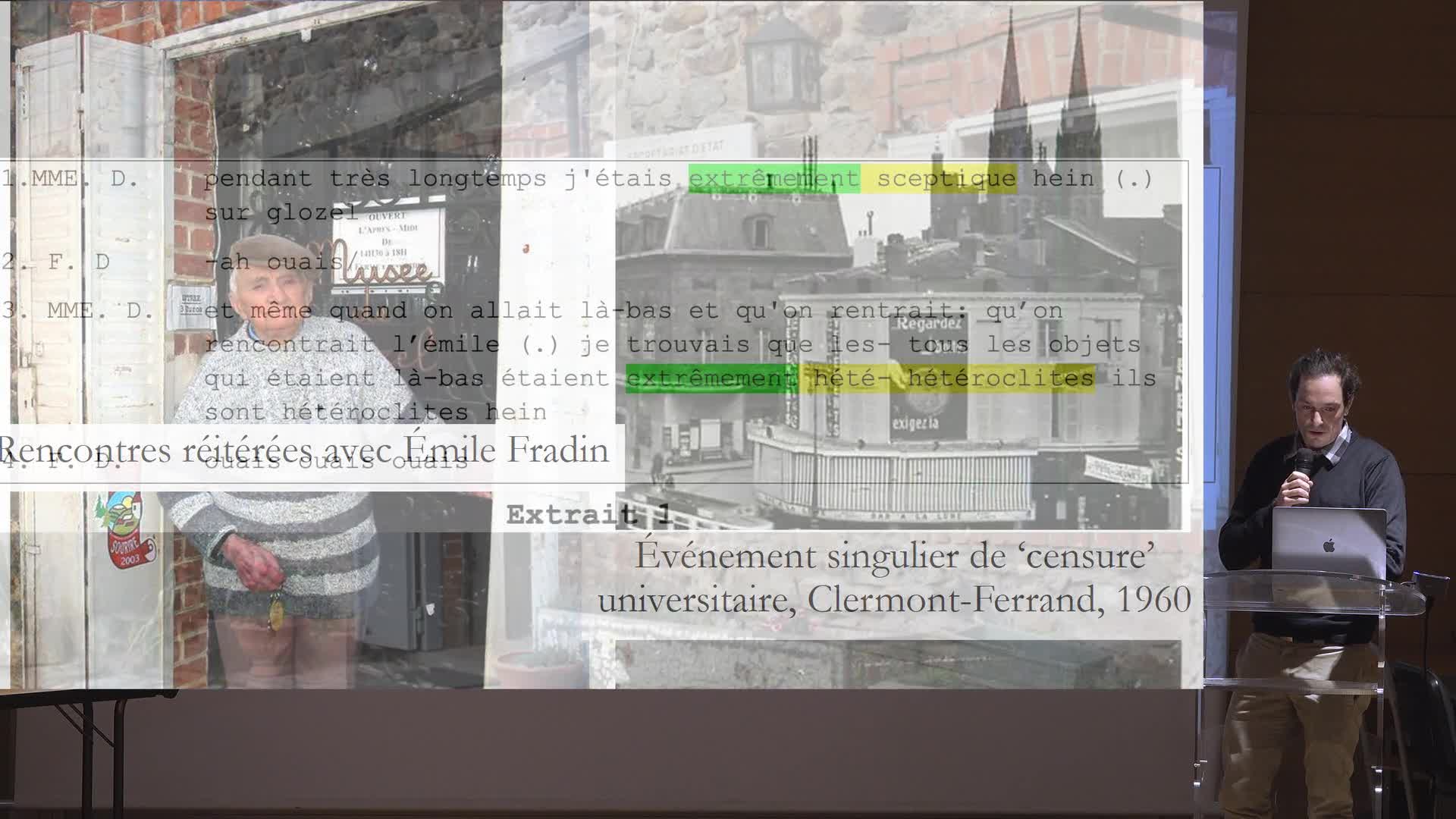

La polémique de Glozel, depuis sa découverte en 1924 dans la commune de Ferrières-sur-Sichon, en Montagne bourbonnaise, s’est concentrée sur la datation et l’authenticité du site à partir des données archéologiques. Elle a notamment nourri, dès les premières années, la controverse sur les origines de la civilisation et de l’écriture au Moyen-Orient, que Salomon Reinach, l’un des protagonistes de Glozel, avait dénoncée dès 1893 comme le « mirage oriental ».

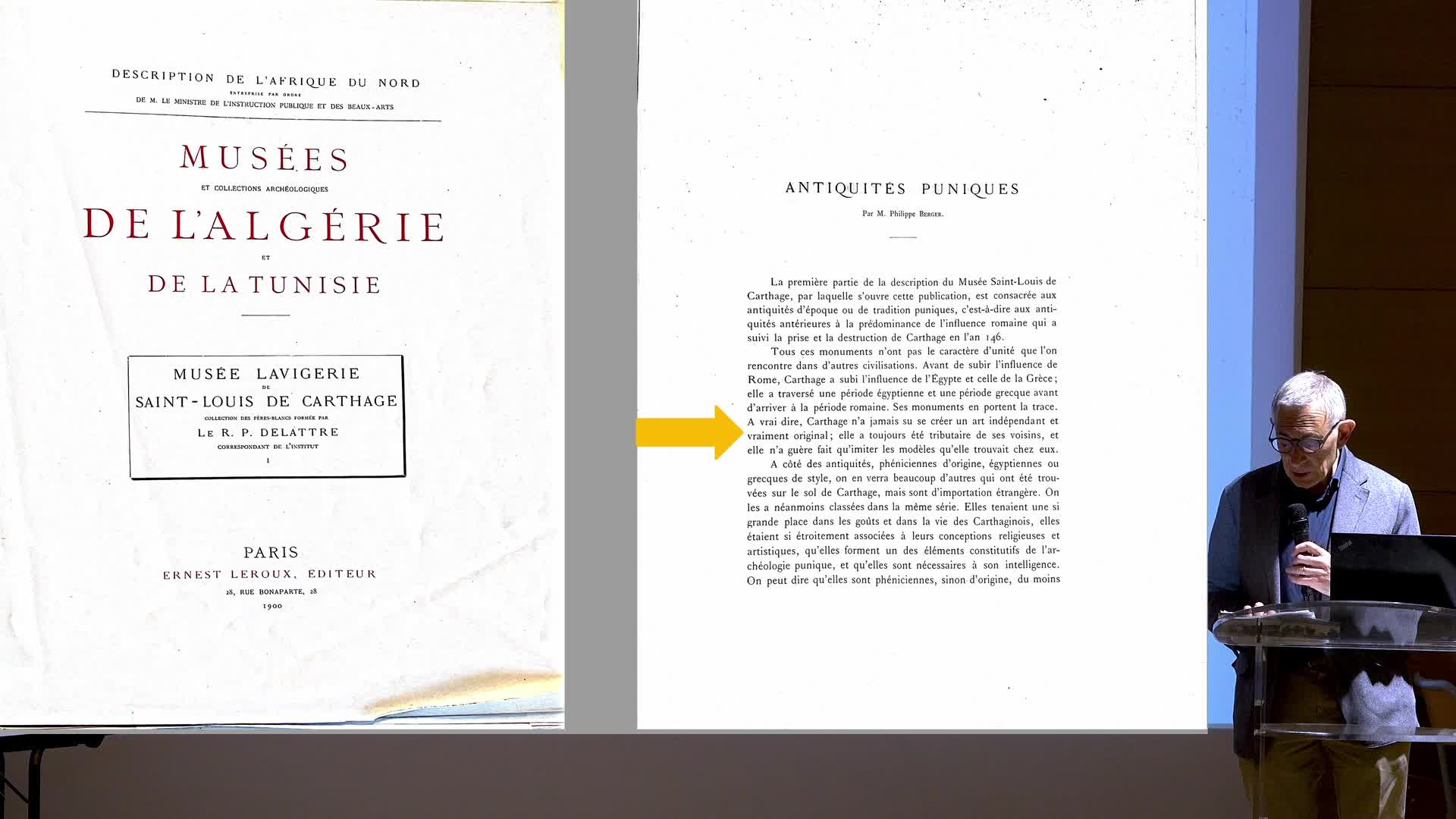

Le rapprochement des signes alphabétiformes glozéliens et de l’alphabet phénicien, effectué par le docteur Morlet lui-même, a par exemple rapidement donné lieu aux traductions fantaisistes du lieutenant-colonel de Saint Hillier. Pour autant, l’historiographie de Glozel a très peu tenu compte du contexte « ethnographique » et des échos que cet orientalisme avait pu connaître dans l’érudition locale à la génération qui précède la découverte. Ainsi, ce n’est pas sans surprise que l’on découvre, autour de 1900, dans le même village de Ferrières-sur-Sichon, une violente polémique sur le passage de Phéniciens et l’existence de caractères puniques qui met aux prises le curé et l’instituteur, et dont l’écho retentit, comme ce sera le cas de Glozel, dans les sociétés savantes locales et jusqu’à l’Institut de France.

Certes, le « mythe oriental » est un phénomène général. Mais il rencontre, en Bourbonnais, un terrain particulièrement favorable en raison des spécificités de l’identité de la province. Partagé à l’époque gauloise entre Arvernes, Bituriges et Éduens, construction féodale née et disparue avec le Moyen Âge, le Bourbonnais souffre d’une carence identitaire que l’érudition romantique s’est efforcée de combler. L’orientalisme prend alors place dans un processus d’invention d’ancêtres que domine la revendication d’une tribu gauloise spécifique, celle des Boïens. À leurs côtés, Phéniciens, Égyptiens, Maures ou Sarrazins contribuent à une ethnogénèse rêvée qui conforte l’antiquité ou le particularisme local. Et c’est toujours dans la Montagne bourbonnaise que les folkloristes, reproduisant le schéma de l’isolat montagnard, identifient les communautés paysannes marquées par ces origines orientales plus ou moins antiques : Pions et Chargros.

Par ailleurs, la découverte et la polémique de Glozel – qui coïncident avec l’apogée de la station thermale de Vichy –, ne manquent pas de susciter de la part des érudits et des gestionnaires de la ville d’eaux un intérêt où les appétits touristiques et économiques viennent s’ajouter à la revendication identitaire.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

Glozel-Session 3 : Table ronde conclusive

Defrance-JublotFannyShermanDaniel J.NégriVincentSchlangerNathanPailletAntoineKarbovnikDamienDanosFélixTable ronde conclusive de la session n°3 - Glozel au révélateur de l’histoire sociale : sociologie, trajectoires historiques et imaginaires collectifs dans les années 1920 - du colloque Glozel dans l

-

Glozel dans les années 2020 : pour une approche ethnographique et politique du discours dans la (re…

DanosFélixL’affaire Glozel dispose encore de ses pro- et de ses anti-. Félix Danos questionne le maintien d’un malentendu entre deux parties qui pourtant souhaitent la même chose : la valorisation d’un ensemble

-

Voir Glozel et y croire : une « visite archéologique » peut-elle être un rite de passage ?

KarbovnikDamienDamien Karbovnik s'intéresse au cérémoniel qui accompagne la plupart des visites du site et au rôle que joue « une visite à Glozel » dans le processus censé conduire à la reconnaissance de sa valeur

-

Emprunts de l’archéologie au droit, empreinte de l’archéologie dans le droit

NégriVincentSchlangerNathanLoin de n'être qu'un simple cadre abstrait (ou une contrainte à subir), la législation archéologique est aussi impliquée à plusieurs niveaux dans la production du savoir sur le passé...

-

« Fichus, les Phéniciens ! » : Glozel et le repoussoir oriental

ShermanDaniel J.Au moment de l’annonce des découvertes de Glozel, René Dussaud vient de publier l’editio princeps de l’inscription d’Ahiram, fruit des fouilles récentes à Byblos, au Liban...

-

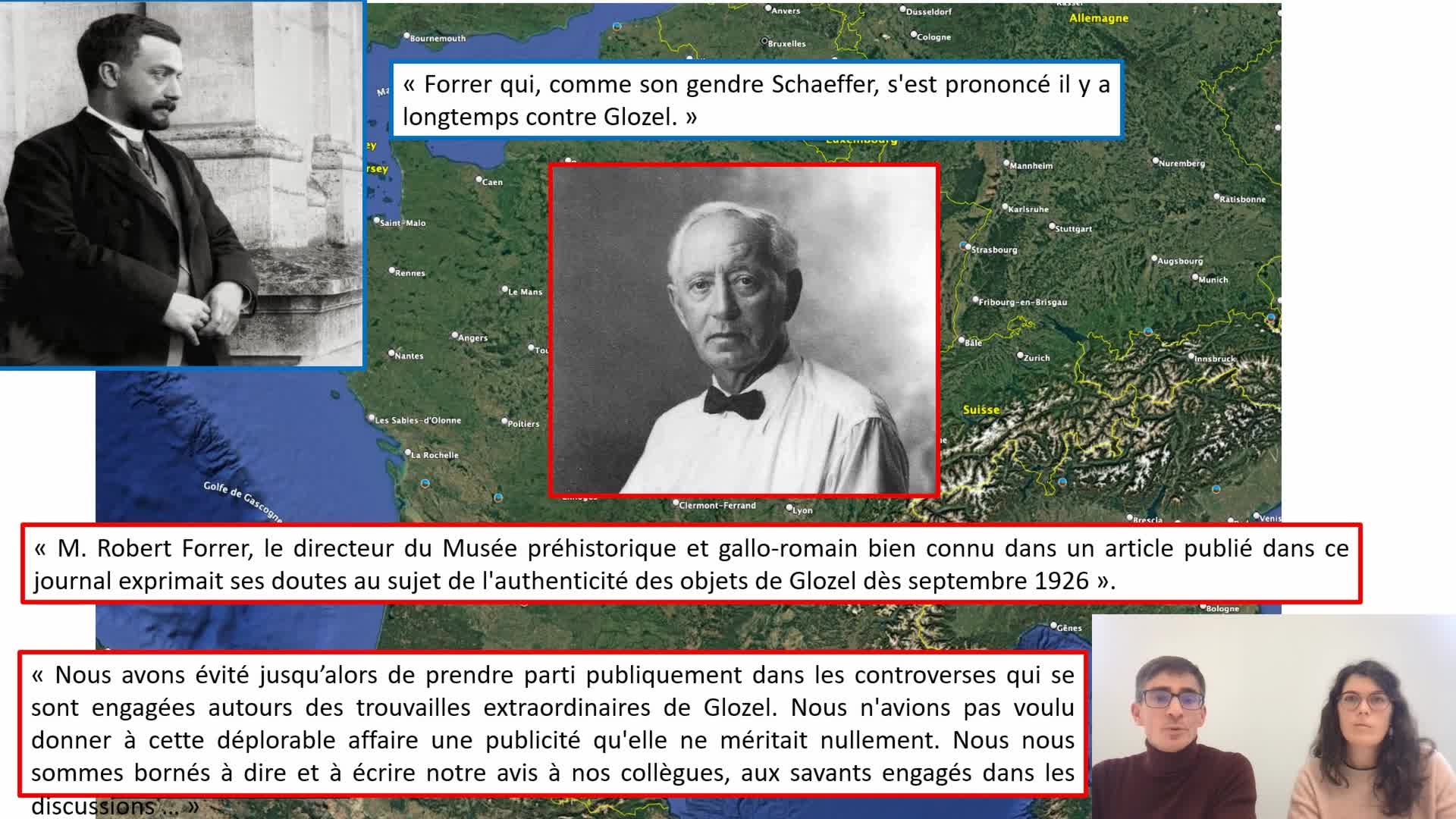

L’affaire Glozel et Claude Schaeffer ou comment une polémique française entraîna un protohistorien …

MarcheixLoraineMartiLionelL'affaire Glozel, qui agita le milieu des préhistoriens européens pendant de nombreuses années eut aussi des conséquences inattendues dans le monde de l'archéologie orientale...

-

Consacrés et soupçonnés : sociabilités et expériences partagées des préhistoriens catholiques dans …

Defrance-JublotFannyQuelles stratégies les chercheurs préhistoriens catholiques mettent-ils en place dans les années 1920 pour conserver l'intégrité de leurs exigences scientifiques et religieuses ?

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Glozel-Session 3 : Table ronde conclusive

Defrance-JublotFannyShermanDaniel J.NégriVincentSchlangerNathanPailletAntoineKarbovnikDamienDanosFélixTable ronde conclusive de la session n°3 - Glozel au révélateur de l’histoire sociale : sociologie, trajectoires historiques et imaginaires collectifs dans les années 1920 - du colloque Glozel dans l

Sur le même thème

-

Conférence | Prendre soin des LGBTI+ (part8) Table-ronde de clôture : l’avenir de la santé LGBTI+

GirardGabrielPuillCélineLa table-ronde Clôture et perspectives : l’avenir de la santé LGBTI+ de la Conférence Internationale Prendre soin des LGBTI+ réunissait Céline Puill (Sage-femme), Sophie Florence (Responsable du pôle

-

Conférence | Prendre soin des LGBTI+ (part5) Actualités et défis de la santé LGBTI+ par la Clinique…

ChbatMarianneHamilaAhmedLa plénière Actualité et défis de la santé LGBTI+ de la Conférence Internationale Prendre soin des LGBTI+ rassemblait Marianne Chbat et Ahmed Hamila de l’Université de Montréal et la Clinique Mauve

-

Conférence | Prendre soin des LGBTI+ (part6) Santé des jeunes LGBTI+

VandendriesscheClaireAnimé par Philippe Martin (ECEVE – INSERM) et Maxence Bécu (Le Café Des Transidentités), l’atelier Santé des jeunes LGBTI + rassemblait Claire Vandendriessche (Trajectoires Jeunes Trans), Zahnan Guy

-

Conférence | Prendre soin des LGBTI+ (part1) Actualités et défis de la santé LGBTI+ par SeSAM et AC…

GirardGabrielRazMichalRinconGiovannaÉvolutions et défis d’un champ d’action et de recherche La conférence Prendre soin des LGBTI+ : évolutions et défis d’un champ d’action et de recherche part d’un constat simple : les personnes

-

Poésie ou barbarie

RodriguezFrédéricSaïdiHafidSaïdiOuerdiaBelaudIsaïeHafid Saïdi, sociologue et ami de la poésie, tente à travers sa recherche littéraire et poétique de rejoindre une sociologie d'engagement.

-

Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan

LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de

-

Il était une fois dans l'Ouest (d'Oïl) : des chorèmes, des territoires et des hommes...

LéonardJean-LéoLa situation géopolitique actuelle met au cœur de l’actualité la notion même de territoire et la pluralité des modes de rapport d’une population à son territoire, imposant de revenir aux fondamentaux

-

La recapitalisation symbolique de l'africanité dans les Amériques

LefrançoisFrédéricLavouVictorienKalyAlain PascalBohoussouAdjo N'go RosineIntervention dans le séminaire organisé par le Professeur Victorien Lavou Zoungbo dans le cadre du master 2 Intervales de l'Université de Perpignan. Le master INTERVALES est un master

-

Région, politique régionale et vie publique

GirardNicoleLe 21 octobre 2022, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et le laboratoire TELEMMe rendaient hommage à notre collègue Bernard Morel, pour la première année de son décès. Cette vidéo

-

Le sens de la Région : faire de la politique à partir de la diversité des personnes

VanierMartinLe 21 octobre 2022, la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme et le laboratoire TELEMMe rendaient hommage à notre collègue Bernard Morel, pour la première année de son décès. Cette vidéo

-

Pour une cartographie plurielle des identités culturelles

MezioudBesmaBesma MEZIOUD, Doctorante en Science des textes littéraires, présente les différentes étapes de l'évolution de la littérature algérienne. Cette évolution est marquée fortement par les périodes

-

La société iranienne : tensions, contradictions, cohésion

BrombergerChristianC’est à partir du XXe siècle que se construit l’unification culturelle et linguistique de l’Iran. Le Kémalisme y ajoute la centralisation qui permet la naissance d’un Etat-Nation persan qui reste une