Chapitres

Notice

Musiciens dans la cité : du quartier aux grandes villes d’Europe

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Dans cette quatrième conférence du séminaire interdisciplinaire de la Maison des Sciences Humaines de Clermont-Ferrand « La musique dans la cité », Rémy Campos, professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris et coordinateur de la recherche à la Haute école de musique de Genève, intervient sur le thème : « Musiciens dans la cité : du quartier aux grandes villes d’Europe ».

En résumé

L’histoire des professions musicales en milieu urbain est encore peu développée. Il n’existe pas d’équivalent pour la France de l’ouvrage de Cyril Ehrlich : The Music Profession in Britain since the Eighteenth Century. A Social History (1985). Les rares études disponibles n’ont jusqu’ici envisagé que des secteurs limités du monde musical. On pense en particulier aux travaux de Malou Haine sur les facteurs d’instruments et d’Anik Devriès sur les éditeurs de musique. L’Opéra de Paris, qui a concentré l’attention des chercheurs, a été plutôt étudié du point de vue de l’économie générale du spectacle que des personnels qui y travaillaient (par exemple : Dominique Leroy, « Socio-économie du grand opéra parisien », 2006 ; Jean-Philippe Thiellay, « Économie du grand opéra », 2019).

L’absence d’étude sur le métier de musicien s’explique en bonne partie par la difficulté à construire une vision globale d’un objet éclaté, même en se limitant à une seule ville. La documentation n’est pas facile à exploiter : les annuaires de la musique paraissent irrégulièrement, les statistiques d’époque sont clairsemées, le mouvement syndical est tardif et les archives des employeurs sont ou bien pléthoriques ou au contraire très lacunaires.

On se propose d’esquisser ce que seraient les bases d’une étude de l’emploi musical parisien au XIXe siècle en interrogeant les catégories socio-professionnelles, la démographie des métiers ou encore la division du travail artistique. Cette exploration permettra aussi d’évaluer la pertinence d’une analyse des professions musicales à différentes échelles urbaines : celle du quartier aussi bien que celle des capitales européennes du spectacle.

Rémy Campos est professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris et coordinateur de la recherche à la Haute école de musique de Genève. Ses travaux, d’abord consacrés à l’histoire des conservatoires aux xixe et xxe siècles et à l’historiographie de la musique, ont ensuite porté sur l’histoire des pratiques musicales.

Sur le même thème

-

La scène punk en France (1976-2026). Dix ans de recherches participatives

SerreSolveigRobèneLucSolveig Serre et Luc Robène reviennent sur près de quinze années de recherches menées dans le cadre du projet PIND — Punk is not dead. Une histoire de la scène punk en France (1976-2016).

-

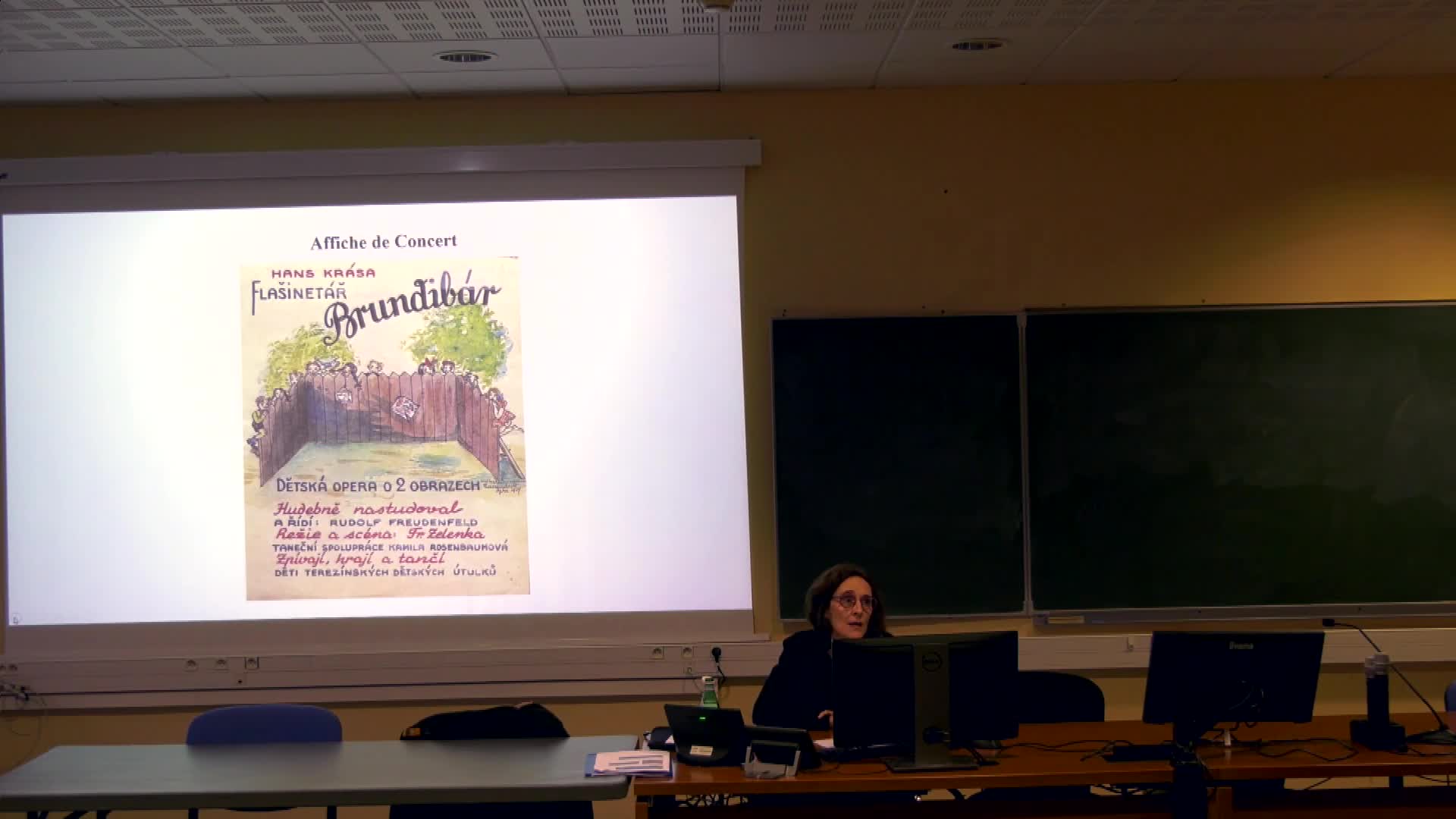

Ce que la pratique de la musique concentrationnaire, en particulier à Terezin, nous apprend sur la …

PetitLaetitiaTerezin servit de modèle à la propagande des nazis. Laetitia Petit revient sur l’ambiguïté et les sentiments d’ambivalence qui s’imposent au sujet de la pratique musicale concentrationnaire...

-

La politique culturelle de la Révolution Française et la musique

TaïebPatrickLe musicologue Patrick Taïeb souligne l'attention exceptionnelle prêtée par la Révolution Française à l'organisation de la vie musicale.

-

« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi

LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Le vocabulaire historique du geste et du jeu musicaux en France

Charles-DominiqueLucLaboratoire d'Anthropologie et de Sociologie Mémoire Identité et Cognition Sociale , Séminaire 2009-2010 , Anthropologie du Geste.

-

Le merveilleux chez Strauss et Schreker : approche comparative

SchneiderMathieuSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des

-

Humain, trop humain : morphologie anthropologique des leitmotive straussiens

LehmannMichelSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des

-

Focus sur le projet des étudiant.e.s du pôle Aliénor

MartinezAnne-SophieGambierEdithProjet de pratique de la scène caractéristique au pôle Aliénor. Il rassemble l’ensemble des étudiants de toutes les esthétiques en fin de première année de formation au DNSPM (diplôme national

-

Exotisme et bizarreries musicales (1860-1880) : Les Pêcheurs de perles, Aïda, Le roi de Lahore, san…

LehmannMichelSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

Au P.R.I.S.M. de l'interdisciplinarité - Vincent Tiffon

TiffonVincentSérie de podcasts réalisés par l’Action Doctorale du laboratoire P.R.I.S.M. (UMR7061) du CNRS de Marseille, qui a pour objectif de présenter les profils et les projets de recherche des membres

-

Adapter et représenter la légende de Faust : un élan de modernité ? / Table ronde

Garcin-MarrouFloreLehmannMichelMazellier-LajarrigeCatherineZidaričWalterDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de cette puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des

-

Ferruccio Busoni faustien : Essai pour une nouvelle esthétique de la musique (1907) et Doktor Faust…

LehmannMichelDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de la puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des seules