Notice

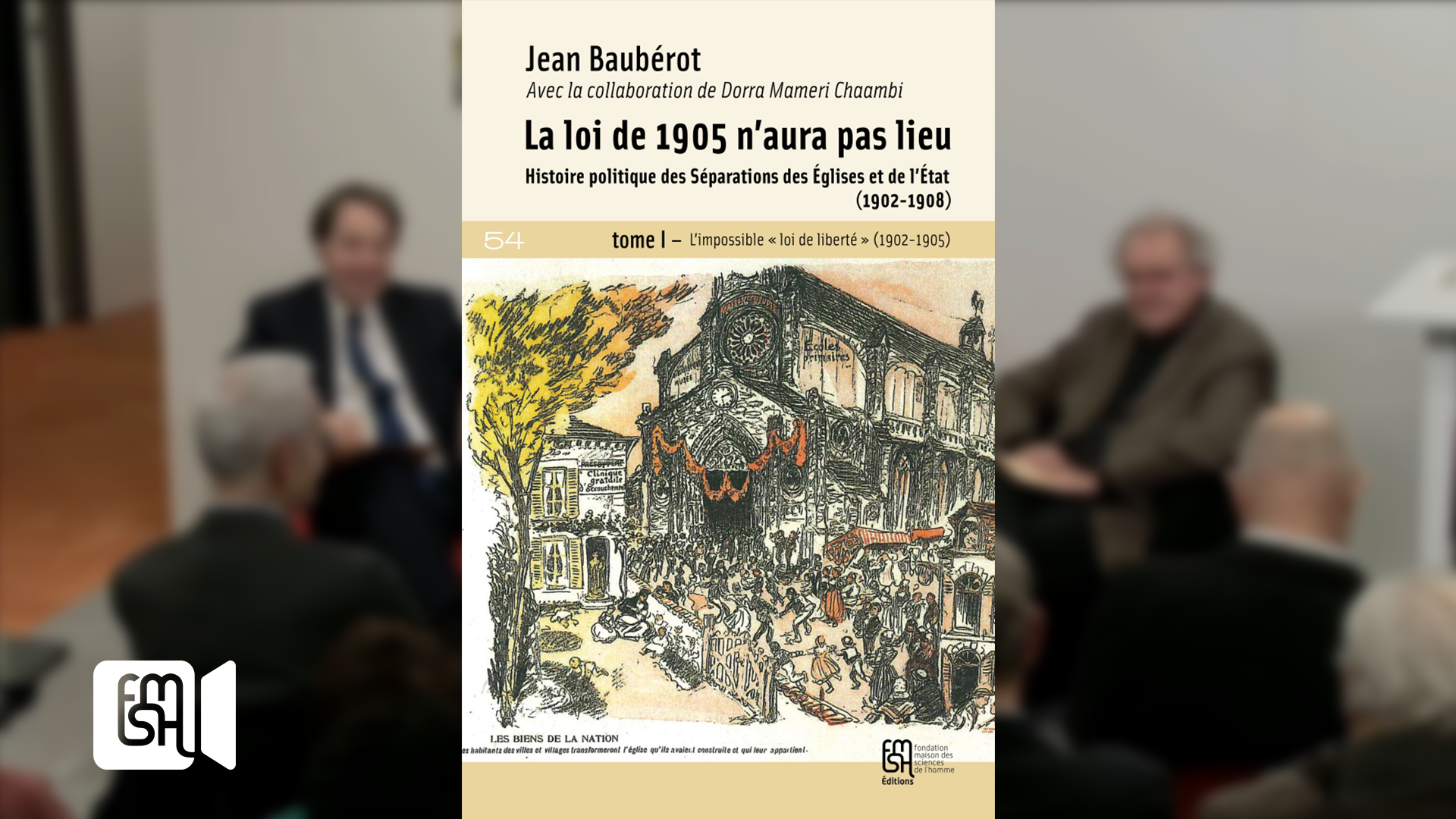

1. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome 1 L'impossible « Loi en liberté » (1902-1905)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Interview de Jean Baubérot, auteur de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome 1 : L'impossible « Loi en liberté » (1902-1905)", paru aux Éditions de la MSH en septembre 2019 dans la collection 54. Il nous parle de son livre.

Podcast (à écouter).

La loi du 9 décembre 1905, séparant les Églises et l'État, constitue le cœur de la laïcité en France. Pourtant relativement peu d'ouvrages ont été consacrés à cet événement historique. Connaissant le fin mot de l'histoire, Jean Baubérot tend à décrire un processus logique qui a conduit au vote de la loi et à sa mise en application, effectivement pacificatrice. Pourquoi, les mêmes parlementaires qui ont voté les lois « combiste » vont adopter la « loi de liberté » (A. Briand) que constitue la loi de 1905 ? Et comment ? Pour résoudre cette « énigme », Jean Baubérot s'inspire des célèbres enquêtes télévisées du lieutenant Colombo où, dès le début, on connait le dénouement tout en ignorant les multiples rebondissements qui vont le rendre possible.

Dans ce premier tome L'impossible loi de liberté (1902-1905), J. Baubérot démontre qu’un conflit interne à la gauche républicaine elle-même s’est avéré décisif et que, fait non pris en compte jusqu’à présent, la libre-pensée elle-même a désavoué le projet de loi déposé par Combes, contribuant ainsi à sa chute. Il montre également le rôle joué dans les débats par nombre de personnalités de cette époque, dont Marcel Proust. Enfin, dans la lignée du grand ouvrage collectif L’histoire mondiale de la France paru en 2017 (sous la direction de Patrick Boucheron), l’auteur prouve qu’une vision franco-française de la loi de 1905 ne peut l’expliquer : des modèles étrangers (Mexique, Etats-Unis, Canada, Suisse,…) ont inspiré les auteurs de la loi et la situation internationale, fortement marquée par la guerre russo-japonaise et la crainte de son expansion, a joué un rôle.

Au final, la loi de 1905 constituera une double victoire pour la République française : victoire sur ses adversaires les plus intransigeants et, aussi, victoire sur elle-même, sur sa tentation, au nom d’un « Etat idéal », de refuser d’admettre la « diversité dans la liberté » (Clemenceau). Grâce à la collaboration de Dorra Mameri-Chaambi, une vaste documentation, souvent inédite, a été rassemblée. Elle est synthétisée par l’auteur en un récit qui apporte du neuf aux spécialistes tout en étant très accessible au grand public cultivé.

Chemin faisant, on retrouve, d’une autre manière qu’aujourd’hui, des problèmes essentiels déjà présents dans la société française de 1905 : l’antisémitisme ordinaire, la lutte des femmes pour faire reconnaitre leurs droits, les incertitudes concernant la « culture morale » permettant de « faire société », le rôle de la science dans un État moderne,...

Thème

Documentation

Transcription du podcast La loi de 1905 n’aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l’État (1902-1908). Tome 1 L’impossible « Loi en liberté » (1902-1905), par Jean Baubérot

Il y a plusieurs conceptions de la laïcité, mais je dirais qu’elle tourne autour de quatre sujets : la liberté de conscience, des religions et des convictions, la non-discrimination des citoyens pour raison de religion et de conviction. Ce sont les finalités de la laïcité. Et les moyens de la laïcité, c’est, d’un côté, la neutralité de l’État à l’égard des différentes religions et convictions et, de l’autre côté, la séparation des autorités convictionnelles, notamment religieuses, et de l’État. Sur chacun de ces points, il y a plusieurs conceptions qui s’affrontent. Du coup, la laïcité est toujours un enjeu politique et social.

Jean Baubérot nous parle de son livre La loi de 1905 n’aura pas lieu paru dans la collection 54, aux éditions de la Maison des Sciences de l’homme.

Dans la loi même, le mot laïcité n’est pas prononcé, n’existe pas, mais dans les débats qui accompagnaient la loi, on parle souvent de laïcité, aussi bien dans les journaux qu’au parlement, etc. Puisqu’il s’agissait de séparer les Églises et l’État, on a parlé de la séparation et on n’a pas jugé utile de mettre le mot laïcité pour mettre le mot laïcité. Le 20 octobre 1902, c’est la première grande séance parlementaire où on débat de cette future loi, personne n’imaginait la loi telle qu’elle sera en 1905. Il va y avoir tout un cheminement pour dire « non, la séparation, c’est autre chose », c’est aussi la séparation de la libre-pensée et l’État, par exemple. C’est l’État qui a un pouvoir et les églises, les religions, les convictions, qui sont des libertés. C’était une situation très tendue en 1902, 1903, 1904, les gens craignent une guerre civile. Et justement, tout l’enjeu de ce premier tome, de ce livre, c’est de se dire comment on est passé d’un engrenage de plus en plus répressif, de plus en plus conflictuel, à une loi qui a non seulement été une loi de liberté, comme l’a dit Briand, mais une loi de pacification, pas immédiate, mais qui, en trois, quatre ans, a pacifié ce qu’on appelait la guerre des deux France, qui, depuis le 16e siècle, existait de manière plus ou moins larvée ou plus ou moins virulente. Il y a un nombre de débats et même d’accrochages virulents, notamment entre républicains, parce qu’en général, la séparation a été vue dans le cas de l’histoire religieuse, et moi, je la vois dans le cadre d’une histoire politique, d’une histoire politique de la République. À mon avis, ça n’avait pas vraiment été fait jusqu’à présent. C’est parce que, durant tout ce processus, plein de gens se disent « on ne va pas y arriver, on ne va pas réussir la séparation ». Si on n’a pas réalisé la séparation en mai 1906 à l’échéance électorale, dit Buisson, on va élire une majorité de tout repos, c’est-à-dire qu’on tournera définitivement le dos à la séparation, et pour longtemps la question ne sera plus à l’ordre du jour. Cette loi de 1905 qui, au départ, était impensable pour tout le monde, a fini par pouvoir être réalisée. Les chemins ont été extrêmement tortueux.

À cette époque, c’est l’âge d’or de la presse. Les hommes politiques sont en même temps souvent des éditorialistes. Georges Clémenceau écrit chaque jour dans L’Aurore, Jean Jaurès, Aristide Briand, Francis de Pressensé écrivent dans L’Humanité, Ferdinand Buisson écrit dans Le Radical. C’est passionnant de montrer à quel point le politique et le médiatique à l’époque se conjuguent. Ce que maintenant on fait par des tweets, à l’époque, c’étaient des éditoriaux avec une possibilité d’argumentation, de raisonnement plus longue, plus construite, plus structurée, plus rationnelle aussi par certains côtés, bien qu’il y a de l’émotion, de l’affrontement, etc. C’est aussi le rappel de ce type de débat politique sur lequel j’ai voulu insister parce que malgré tout, la séparation des Églises et de l’État a été envisagée surtout dans le cadre d’une histoire religieuse, avec comme question principale : Qu’est-il arrivé à l’Église catholique ? C’est pour ça d’ailleurs qu’il y a tout le temps cette confusion entre la séparation des Églises et de l’État et la séparation de l’Église et de l’État. Le pluriel est dans la loi, mais on fait comme si c’était le singulier, comme si c’était uniquement l’Église catholique. Alors que ma question, c’est : Qu’est-ce qui est arrivé à la République ?

Mon livre parle de deux ans et demi, c’est assez court, mais ce sont des années décisives. Ce qui se passe aura des conséquences sur tout l’ensemble du 20e siècle et même dans notre situation au début du 21e siècle.

La loi de 1901 est ambivalente. Elle instaure une liberté qui d’ailleurs n’est pas encore bien intégrée au moment des débats qui vont amener la loi de 1905 parce que c’est tout à fait récent, et en même temps, l’enjeu de savoir si cette liberté doit bien s’exercer en matière religieuse n’est pas encore bien clair, bien dégagé, ne fait pas l’objet d’un consensus. Buisson dit ça sera un miracle si on y arrive parce qu’il y a deux conflits. Il y a le conflit frontal des deux France, entre la France de Clovis, la France fille aînée de l’Église d’un côté et la France de 1789, la France fille de la Révolution de l’autre. Et il y a le conflit, les tensions entre républicains, entre diverses conceptions de la séparation. Pourquoi il a lieu ? Je dirais paradoxalement parce que la période 1902-1904 est une période où la France est borderline au niveau démocratique. Les mesures prises et l’engrenage qui, peu à peu, se dessine, sont un engrenage qui fait sortir la France des cadres de la démocratie libérale, parce qu’il y a des mesures de plus en plus répressives. D’ailleurs, les républicains refusent de constitutionnaliser la Déclaration des droits de l’homme de 1789 parce qu’ils savent très bien qu’un certain nombre de mesures qu’ils prennent vont contre les principes de cette Déclaration des droits de l’homme. C’est justement en côtoyant ces principes qu’un certain nombre de républicains évoluent, notamment Georges Clémenceau qui dit « attention à la tyrannie d’un état laïque ». Ce sont des paroles fortes. Alphonse Aulard, un grand historien de la Révolution française à cette époque, dit attention de ne pas avoir des dogmes laïques. Et les femmes, c’est là qu’on retrouve les femmes, parlent d’idoles laïques parce qu’une certaine conception de la séparation, c’est une séparation masculine si on peut dire, alors que Briand dit non, il faudra que les femmes jouent un rôle dans les associations cultuelles, un rôle important. Il y a cette création de ce que j’appelle un irrespect républicain, c’est-à-dire l’affirmation forte qu’en démocratie, il n’y a pas de blasphème, y compris par rapport à la république. On ne doit pas avoir une conception sacrée de la république qui fait quitter le fonctionnement démocratique, qui doit permettre un débat sans concession jusqu’au bout. Dans le débat qui s’est engagé en 1904 sur la séparation, il y a une enquête qui est faite par le quotidien Le Figaro. Il y a quelqu’un qui avait répondu à côté des questions, qui était Marcel Proust. Le fait qu’il ait répondu en dehors des questions posées est pour nous d’autant plus intéressant, parce que Proust est très proustien déjà, bien que son œuvre ne soit pas encore connue à ce moment-là. Il se place d’un point de vue esthétique. Il a peur que les cathédrales soient désaffectées, que ce soit le modèle révolutionnaire qui l’emporte. Il dit : « On ne pourra plus aller à l’église pour voir le plus merveilleux des spectacles, puisque les acteurs de ce spectacle, le prêtre, l’évêque parfois et les fidèles, croient à ce qu’ils jouent. »

En 1904, on est au bord de la guerre civile. En 1914, il y a une certaine union sacrée face à l’Allemagne. Malheureusement, il y a la guerre avec l’Allemagne, mais la guerre aurait démarré 10 ans auparavant, la France n’était pas en état de faire la guerre puisqu’elle se déchirait à l’intérieur. Alors même que le pape a refusé la loi, en 10 ans la pacification a été assez importante pour qu’Émile Combes, le chef de gouvernement en 1904, l’anticlérical type, et Denis Cochin, qui était le député catholique type, siègent comme ministres dans le même gouvernement d’union sacrée pendant la guerre 14-18. C’est l’histoire d’une réconciliation entre français finalement, qu’est l’histoire de la loi de 1905, et encore une fois une réconciliation tortueuse qui emprunte beaucoup de voies. Je parle de zigzag à travers les broussailles. Peu à peu les choses se clarifient, mais elles mettent un certain temps et demandent beaucoup de réflexion et de débats pour pouvoir se clarifier.

Je le raconte de manière comme on peut le raconter au début du 21e siècle. Il est clair que le grand moment du renouveau historiographique sur la séparation, ce sont les années 1960 et 70, dans la foulée du Concile. C’est pour ça que c’est une histoire dans le cadre de l’histoire religieuse. On revisite la séparation à partir du Concile de Vatican II. Maintenant, on est dans une autre situation. On est presque en 2020. L’historiographie a beaucoup progressé depuis 50 ans et ensuite notre problème actuel, c’est notre rapport à la république et la manière dont la république peut résoudre les problèmes politico-religieux. C’est forcément un nouveau regard, je ne dis pas qu’il sera encore d’actualité dans un siècle, qui aujourd’hui est le nouveau regard qu’on peut porter sur la séparation, non pas pour plaquer les problèmes d’aujourd’hui sur la séparation, mais pour confronter la situation de 1905 à notre situation d’aujourd’hui.

Dans la même collection

-

3. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (190…

BaubérotJeanLa conclusion d’une histoire politique nécessaire des Séparations des Églises et de l’État

-

Les papas en danger ? Des pères à l'assaut des droits des femmes

LeportÉdouardÉdouard LEPORT nous parle de son livre intitulé "Les papas en danger ?" qui parait en janvier 2022 aux Éditions de la Maison des sciences de l'homme dans la collection Interventions.

-

2. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (190…

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, auteur de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu". Le tome 2 est à paraître en novembre 2021 aux Editions de la MSH dans la collection 54.

-

Déconstruire la guerre. Acteurs, discours, controverses.

Pérouse de MontclosMarc-AntoineInterview de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, auteur de l'ouvrage "Déconstruire la guerre. Acteurs, discours, controverses". Paru aux Editions de la MSH en novembre 2018 dans la collection

-

Ecologie historique

RostainStéphenSaulieuGeoffroy deDiapo-son (audio + photographies) de l'interview de Stéphen Rostain et Geoffroy de Saulieu, co-coordinateurs du numéro 152 de la revue Les Nouvelles de l'archéologie intitulé "Ecologie historique",

-

Les coulisses du monde des catastrophes « naturelles »

RevetSandrineSandrine Revet est l'auteure d'un ouvrage Les coulisses du monde des catastrophes "naturelles", paru aux Editions de la FMSH en septembre 2018. Elle nous parle de son livre.

-

Les humanités numériques. Une histoire critique (Pierre Mounier, Podcast)

MounierPierreInterview de Pierre Mounier, auteur de l'ouvrage Les humanités numériques. Une histoire critique. Paru aux Editions de la MSH en octobre 2018 dans la collection "interventions". Podcast (à écouter).

-

Pas d'enfant. La volonté de ne pas engendrer

GotmanAnneInterview de Anne Gotman, auteure de l'ouvrage "Pas d'enfant. La volonté de ne pas engendrer", paru aux Editions de la MSH en mars 2017 dans la collection 54. Elle nous parle de son livre. Podcast

-

Allemagne 1917-1923. Le difficile passage de l'Empire à la république

RauletGérardGérard Raulet a codirigé, avec Alexandre Duperix, l'ouvrage Allemagne 1917-1923, paru aux Editions de la FMSH en mars 2018. Il nous parle de ce livre. Podcast (à écouter) Il y a 100 ans, en novembre

-

Penser le vivant

SégingerGisèleGisèle Séginger, co-directrice de l'ouvrage "Penser le vivant", avec Laurence Dahan-Gaida, Christine Maillard et Laurence Talairach-Vielmas. Elle nous parle de ce livre paru aux Editions de la MSH en

-

Diviser pour unir ? France, Russie, Brésil, États-Unis face aux comptages ethniques

Guérin-PaceFranceFrance Guérin-Pace est co-auteure d'un ouvrage écrit à 5 mains avec Michel Wieviorka, Hervé Le Bras, Rebecca Igreja et Elena Filippova. L'ouvrage est paru en avril 2018 aux Editions de la FMSH en

-

Dans le sillage de Jean Rouch. Témoignages et essais.

ShermanRinaRina Sherman a dirigé un ouvrage paru aux Editions de la FMSH en avril 2018. Elle nous parle du livre. Podcast (à écouter). Pour célébrer, en 2017, le centenaire de la naissance de Jean Rouch, Rina

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III"

BaubérotJeanPingeotMazarinePrésentation de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu. Tome III", de Jean Baubérot avec Mazarine Pingeot

-

3. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (190…

BaubérotJeanLa conclusion d’une histoire politique nécessaire des Séparations des Églises et de l’État

-

La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1…

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, dans le cadre de la sortie de son ouvrage : La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (1902-1908). Tome III

-

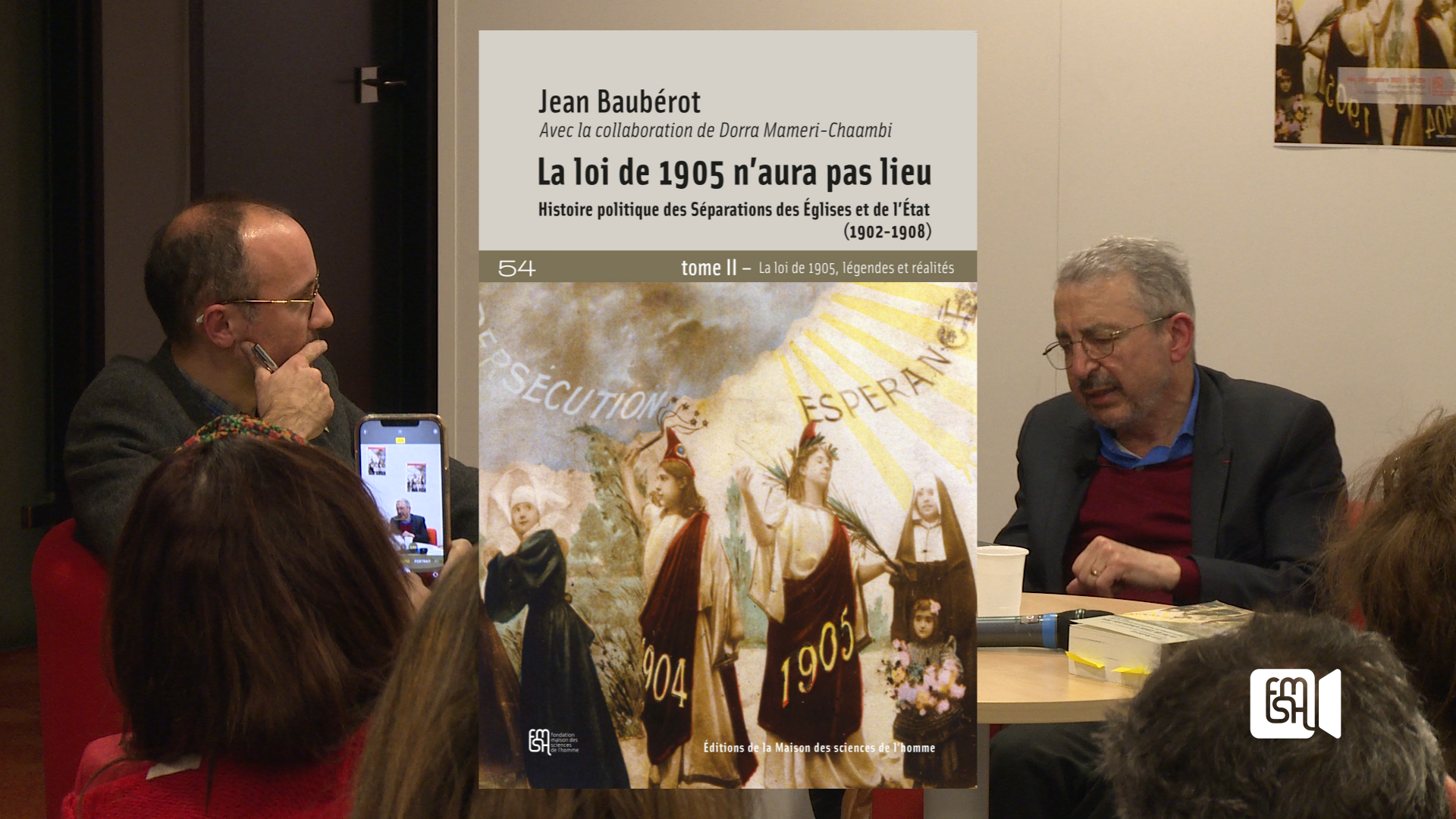

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE L'OUVRAGE "LA LOI DE 1905, LEGENDES ET REALITES"

BaubérotJeanSchiappaJean-MarcSardierThibautÀ l'occasion de la parution du second tome de la trilogie de Jean Baubérot La loi de 1905 n'aura pas lieu dans la collection "54" (tome I : L’impossible « loi de liberté »), les Éditions de la

-

2. La loi de 1905 n'aura pas lieu. Histoire politique des Séparations des Églises et de l'État (190…

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot, auteur de l'ouvrage "La loi de 1905 n'aura pas lieu". Le tome 2 est à paraître en novembre 2021 aux Editions de la MSH dans la collection 54.

-

La loi de 1905 n'aura pas lieu | Tome 2 - Jean Baubérot

BaubérotJeanInterview de Jean Baubérot dans le cadre de la sortie du livre Tome 2 : La loi de 1905, légendes et réalités. Au moment où les débats sur la laïcité sont nombreux et vifs, et alors que la loi visant à

-

Soirée de présentation « La loi de 1905 n'aura pas lieu » ouvrage de Jean Baubérot

BaubérotJeanJeanneneyJean-NoëlPortierPhilippeDans le cadre du nouveau cycle Livres en dialogue, la FMSH a le plaisir d'accueillir Jean Baubérot, auteur de La loi de 1905 n'aura pas lieu (coll. 54, Éditions de la MSH, septembre 2019), qui

-

Religion, culture et sécularisation - VO

GöleNilüferBaubérotJeanBoutryPhilippeShaikhFarzanaColloque international PENSER GLOBAL Internationalisation et globalisation des sciences humaines et sociales À l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Maison des sciences de l’homme invite

-

Religion, culture et sécularisation - VF

GöleNilüferBaubérotJeanBoutryPhilippeShaikhFarzanaColloque international PENSER GLOBAL Internationalisation et globalisation des sciences humaines et sociales À l’occasion de son 50e anniversaire, la Fondation Maison des sciences de l’homme invite

-

Discussion et conclusion du colloque

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion 7

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

-

Discussion 8

BaubérotJeanZuberValentinePortierPhilippeWirthThierryBecquemontDanielBorneDominiqueCorrePatriceEuvéFrançoisGaudinPhilippeGodinotMarcLoisonLaurentPouivetRogerVeuilleMichelWaquetJean-ClaudeHoffmannPhilippeAu cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes nombreux qui

Sur le même thème

-

Préhistoriographie de la guerre

BonFrançoisIl en est un peu de la question de la guerre comme de celle de la pensée symbolique de nos ancêtres préhistoriques : l’inventaire des interprétations produites à son égard en dit souvent plus long sur

-

5. Jacques Rougerie, historien de la cité

BraibantSylvieDemartiniAnne-EmmanuelleLors de la journée d'étude consacrée à l'historien Jacques Rougerie, la seconde table ronde, présidée par Anne-Emmanuelle Demartini, revient sur le parcours et les travaux de l'historien. Christophe

-

L'Espagne de Jean-Philippe Luis. Un parcours historiographique

ChastagnaretGérardFlauraudVincentCaronJean-ClaudeArtola RenedoAndoniLópez-CordónMaría VictoriaDubetAnneRújula LópezPedroDedieuJean-PierrePierreArnaudBessac-VaureStèveDelpuPierre-MarieSes travaux sur le XIXe siècle espagnol ont fait de Jean-Philippe Luis, professeur à l’Université Clermont Auvergne, disparu en octobre 2020, un historien reconnu de l’Espagne contemporaine.

-

La Plèbe à Rome entre République et Empire

CourrierCyrilA Rome, la Plèbe englobe tous les citoyens qui ne font pas partie des deux ordres supérieurs de la société romaine, l’ordre équestre et l’ordre sénatorial qui forme l’élite politique et sociale. L

-

Retour d'expérience sur l'utilisation croisée de plusieurs archives de fouilles

TufféryChristopheDans le cadre d'une thèse de doctorat engagée depuis 2019, une étude historiographique et épistémologique des effets des dispositifs numériques sur l'archéologie et sur les archéologues au cours des

-

Entretien avec Florence Bretelle-Establet, sinologue et historienne des sciences

Bretelle-EstabletFlorenceFlorence Bretelle-Establet, historienne des sciences et sinologue, est directrice de recherche CNRS au laboratoire SPHERE, Sciences, Histoire, Philosophie (UMR 7219)

-

Les horizons mondiaux d’un historien : l’Espagne de Pierre Chaunu

La première phase de l’œuvre de Pierre Chaunu interroge l’Espagne dans sa dimension globale et mondiale. Sa thèse monumentale, Séville et l’Atlantique (1504-1650), parue de 1955 à 1960, demeure un

-

L'historiographie de la mort et Pierre Chaunu, 40 ans après : bilan et perspectives

Pierre Chaunu incarne un moment charnière et triomphant de l'historiographie de la mort en articulant des perspectives très générales d’anthropologie historique, d'histoire culturelle, marquées par

-

Le "Charles Quint" de Pierre Chaunu : les risques d’une biographie

L’article de Juan Carlos D’Amico se propose d’étudier les spécificités du regard que Pierre Chaunu porta sur l’empereur Charles Quint souvent identifié comme le maître de l’empire sur lequel le soleil

-

I put it all there as a matter of historical record': Literary Testimony in "Atonement" by Ian McEw…

In Atonement (2001), McEwan works on the interplay of memory and imagination, historiography and fiction. The novel is haunted by a traumatic past, at both individual and collective levels, and

-

Da Italia ‘61 a Italia 2011 : il Risorgimento tra storiografia e discorso pubblico

La communication se concentre sur quelques moments cruciaux pour l'image du Risorgimento, dans les décennies qui séparent les deux anniversaires de 1961 et 2011. En particulier, nous nous

-

Les célébrations du Risorgimento en France (1911-1961)

Il s'agira dans cette communication de raconter le déroulement des célébrations du Risorgimento en France lors du cinquantenaire et du centenaire de l'Unité italienne, ainsi que d'analyser quelques