Chapitres

Notice

Retranscription

Je suis Fabio Viti, anthropologue, professeur à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut des mondes africains, IMAF, qui est mon laboratoire. Je suis spécialiste de la Côte d'Ivoire, que je fréquente depuis désormais quatre décennies. J'ai commencé à m'intéresser aux Baoulés, le centre de la Côte d'Ivoire, c'était au début des années 80, pour ma maîtrise. À l'époque, j'ai commencé mes recherches sur la parenté, donc une entrée on ne peut plus classique, que j'ai assez rapidement abandonnée. Pour mes recherches doctorales, je me suis orienté assez rapidement vers l'organisation politique du monde Baoulé, un monde très complexe. Et là, pour la première fois, la guerre a commencé à apparaître, notamment dans les guerres d'établissement. Les Baoulés viennent d'ailleurs, donc il y a une phase assez longue de mise en place du peuplement. La constitution des formations politiques autonomes, des sortes de micro-états ou de grosses chefferies qu'on appelle les nvle, ce qui montre que les Baoulés ont une structure politique fragmentée, ce qu'on retrouvera évidemment de manière très importante face à la pénétration coloniale. Et là, la guerre, c'était encore de petites guerres vicinales, des guerres, pas vraiment des conquêtes, d'infiltrations contre des populations autochtones qui étaient moins bien équipées, n'avaient pas les mêmes équipements, notamment les armes à feu que les Baoulés pouvaient avoir de leur origine, donc en venant du Ghana actuel, de l'intérieur de la Gold Coast. Ce n'est qu'en 2000-2002, à l'époque du post-doctorat, que j'ai commencé à aborder la guerre comme sujet à plein titre, sujet à part entière. D'autant plus qu'entre-temps, j'avais commencé mes enquêtes aussi aux archives, des enquêtes parallèles aux enquêtes de terrains, que je n'ai jamais abandonnées. Dans l'archive coloniale, évidemment, ce sont les premières phases de la conquête qui ont attiré le plus mon attention. Et là, j'ai commencé à voir se constituer un corpus important, sans trop savoir encore comment l'utiliser. Je disais tout à l'heure, déjà, les Baoulés viennent d'ailleurs. Donc, dans leur mythe des fondations, leur identité culturelle est fortement liée à cette origine étrangère. Ils viennent du monde Akan, du centre du monde Akan, un monde complexe, pluri-ethnique, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais qui a le centre dans l'Ashanti, la plus importante formation politique de l'époque pré-coloniale, de la Gold Coast pré-coloniale. Et donc, cette commune d'origine étrangère fait paradoxalement l'identité des Baoulés par rapport aux autochtones, par rapport aux populations qu'ils ont rencontrées sur place, qu'ils ont dominées, de manière parfois violente, de manière, des fois, simplement, par l'imposition d'une hégémonie matérielle, culturelle. Et donc, les résultats de ces processus de peuplement, qui a duré environ pendant tout le 18e siècle, les résultats, au point de vue de l'organisation sociale et politique, c'est le réseau des micro-états, donc réseaux denses de chefferies, micro-états, les nvle autonomes et à une rivalité même violente. Ils ont pu combattre entre elles ces chefferies, ou alors dans des alliances à géométrie variable. Tout d'abord, chez les Baoulés, comme chez d'autres populations, la guerre a une signification éminemment politique. J'étais très frappé en abordant la littérature sur les populations de la forêt proche des Baoulés, où on voit, chez de nombreux auteurs de plusieurs générations, on voit appar…

Lire l'intégralitéFabio Viti - La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Interview de Fabio Viti, dans le cadre de la sortie de son ouvrage La guerre au Baoulé. Une ethnographie historique du fait guerrier.

L'ouvrage :

Fabio Viti propose une ethnographie historique, description circonstanciée, au plus près des faits, concernant des pratiques guerrières appartenant au passé qui ne sont plus observables mais dont la reconstruction détaillée et ponctuelle a été rendue possible par le recours à une pluralité de sources : orales, sonores et matérielles pour les Baoulé ; écrites, cartographiques et iconographiques pour les archives coloniales. Des sources qui sont aussi bien ethnographiques qu’historiques, de terrain et d’archives, primaires et secondaires. C’est à partir de traces et de la superposition de fragments, de débris et de rebuts de tous genres que l’auteur s’efforce de reconstituer la matérialité des guerres vicinales de l’époque précoloniale et du choc final entre les Baoulé et les troupes coloniales. Une matérialité qui concerne le combat au ras du sol mais qui recèle aussi un sens plus général et plus profond de la guerre, de la violence, des forces mobilisées, de l’affrontement des corps et des affects, c’est-à-dire, de la vie et de la mort.

Thème

Documentation

Transcription

Je suis Fabio Viti, anthropologue, professeur à Aix-Marseille Université et membre de l'Institut des mondes africains, IMAF, qui est mon laboratoire. Je suis spécialiste de la Côte d'Ivoire, que je fréquente depuis désormais quatre décennies. J'ai commencé à m'intéresser aux Baoulés, le centre de la Côte d'Ivoire, c'était au début des années 80, pour ma maîtrise. À l'époque, j'ai commencé mes recherches sur la parenté, donc une entrée on ne peut plus classique, que j'ai assez rapidement abandonnée. Pour mes recherches doctorales, je me suis orienté assez rapidement vers l'organisation politique du monde Baoulé, un monde très complexe. Et là, pour la première fois, la guerre a commencé à apparaître, notamment dans les guerres d'établissement. Les Baoulés viennent d'ailleurs, donc il y a une phase assez longue de mise en place du peuplement. La constitution des formations politiques autonomes, des sortes de micro-états ou de grosses chefferies qu'on appelle les nvle, ce qui montre que les Baoulés ont une structure politique fragmentée, ce qu'on retrouvera évidemment de manière très importante face à la pénétration coloniale. Et là, la guerre, c'était encore de petites guerres vicinales, des guerres, pas vraiment des conquêtes, d'infiltrations contre des populations autochtones qui étaient moins bien équipées, n'avaient pas les mêmes équipements, notamment les armes à feu que les Baoulés pouvaient avoir de leur origine, donc en venant du Ghana actuel, de l'intérieur de la Gold Coast. Ce n'est qu'en 2000-2002, à l'époque du post-doctorat, que j'ai commencé à aborder la guerre comme sujet à plein titre, sujet à part entière. D'autant plus qu'entre-temps, j'avais commencé mes enquêtes aussi aux archives, des enquêtes parallèles aux enquêtes de terrains, que je n'ai jamais abandonnées. Dans l'archive coloniale, évidemment, ce sont les premières phases de la conquête qui ont attiré le plus mon attention. Et là, j'ai commencé à voir se constituer un corpus important, sans trop savoir encore comment l'utiliser. Je disais tout à l'heure, déjà, les Baoulés viennent d'ailleurs. Donc, dans leur mythe des fondations, leur identité culturelle est fortement liée à cette origine étrangère. Ils viennent du monde Akan, du centre du monde Akan, un monde complexe, pluri-ethnique, à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais qui a le centre dans l'Ashanti, la plus importante formation politique de l'époque pré-coloniale, de la Gold Coast pré-coloniale. Et donc, cette commune d'origine étrangère fait paradoxalement l'identité des Baoulés par rapport aux autochtones, par rapport aux populations qu'ils ont rencontrées sur place, qu'ils ont dominées, de manière parfois violente, de manière, des fois, simplement, par l'imposition d'une hégémonie matérielle, culturelle. Et donc, les résultats de ces processus de peuplement, qui a duré environ pendant tout le 18e siècle, les résultats, au point de vue de l'organisation sociale et politique, c'est le réseau des micro-états, donc réseaux denses de chefferies, micro-états, les nvle autonomes et à une rivalité même violente. Ils ont pu combattre entre elles ces chefferies, ou alors dans des alliances à géométrie variable. Tout d'abord, chez les Baoulés, comme chez d'autres populations, la guerre a une signification éminemment politique. J'étais très frappé en abordant la littérature sur les populations de la forêt proche des Baoulés, où on voit, chez de nombreux auteurs de plusieurs générations, on voit apparaître, comme justification et explication de la guerre, les affaires des femmes, adultères, dots, rapts des femmes. Or, chez les Baoulés, la guerre n'a pas cette dimension micro-locale liée à des conflits comme les affaires des femmes ou les sorcelleries, par exemple, ou des captures d'esclaves, ça existe quand même chez les Baoulés, mais ça a vraiment une signification éminemment politique. Donc c'est le fait de cette mosaïque de micro-états qui, forcément, rentre à des moments de frictions entre eux, pour des raisons territoriales, pour des raisons des ressources. C'est une région où existent des placers aurifères, il y a des voies de communication Nord-Sud très importantes. Les Baoulés sont, je dirais, à une distance de sécurité du littoral d'une centaine de kilomètres, et donc le contrôle des voies de communication est fondamental et ça peut amener effectivement à des banditismes de grand chemin et ça peut amener à des conflits territoriaux sur les frontières, sur les limites, et des rivalités, que je dirais commerciales. Et c'est une guerre, qu'aujourd'hui, on dirait de basse intensité. La manière de combattre des Baoulés, c'est une guérilla faite de coups de force ponctuels, des embuscades, des voies de communication à nouveau, des incendies des villages. Donc c'est une guerre localisée, ils n'ont pas de moyens de transport, pas de chevaux, pas d'autres moyens de transport, donc c'est une guerre forcément vicinale. On ne peut pas penser, comme pour les régions du Soudan, à des expéditions au loin, à des razzias. Ce sont des guerres vicinales et des guerres intestines qui ont donc cet aspect de guérilla, donc des conflits qui peuvent s'étendre dans le temps, mais qui ne causent pas non plus de grosses pertes, même si elles ne sont pas énumérées, évidemment. Les Baoulés avaient cette supériorité technologique, militaire et politique qui leur ont permis de s'imposer aux populations locales dû au fait que les Baoulés amenaient déjà de leur expérience précédente les connaissances, la possession et l'utilisation des armes à feu. Ils étaient en mesure de fabriquer une poudre artisanale de qualité variable. Ils pouvaient réparer les armes à feu, pas vraiment les produire comme dans d'autres régions d'Afrique de l'Ouest, mais ils n'ont pas, face à un ennemi inconnu, comme ça a été la colonisation, les troupes coloniales, ce qu'on appelle les hommes venus d'au-delà de la mer, on constate vraiment dans les sources l'incapacité des Baoulés de changer, d'adapter leur tactique militaire à un ennemi nouveau, inédit, et dont surtout on ne connaissait pas les intentions politiques. Parce que, nous, a posteriori, on peut parler de conquêtes, mais au moment où cela s'est passé, comment est-ce qu'on aurait pu définir les Baoulés ? On perçoit le fait qu'ils étaient désemparés et ayant été colonisateurs et dominateurs, ils n'ont pas, peut-être, mesuré l'impact de ces nouveaux ennemis. C'était toujours l'embuscade, les guets-apens, la frappe rapide, sans trop constater les dégâts. Or, on constate, parce que la conquête coloniale a duré quand même, aux Baoulés, 20 ans, entre 1891 et 1911, comment, entre les premières opérations plutôt inefficaces, les colonnes, les grandes colonnes qui passaient sans s'arrêter, et vers la fin, la manière dont les troupes coloniales ont changé leur tactique, même la tactique des tirs, moins désordonnée, on va dire, plus visée. Et là, on constate effectivement cette différence d'approche. Les Baoulés ne changent pas leur tactique, alors que les troupes coloniales adaptent, ajustent leur tactique et imitent aussi les tactiques, les contre-embuscades, par rapport à ce qui se passait sur le terrain. Cela permet l'inversion du rapport de force. Les Baoulés avaient l'avantage du nombre, du terrain et de l'initiative. Et ils se retrouvent finalement à perdre, à avoir perdu ces avantages et donc à avoir subi une défaite historique définitive qui est perçue comme la fin du monde. Tout d'abord, ce que je constate, c'est que les mêmes sources orales, les mêmes villages qui m'ont accueilli ont été très diserts, très, je dirais, généreux dans l'échange, quand il s'agissait justement des micro-conflits d'époque pré-coloniale, des conflits entre voisins et surtout sur tout ce qui est l'appareil militaire, y compris les aspects très fondamentaux, les aspects mystiques. Et ces mêmes sources, en revanche, sont réticentes sur la phase coloniale parce que c'est une défaite définitive. C'est une défaite douloureuse et à mon sens aussi, montre que cette défaite est vraiment le problème originaire de la désunion des Baoulés. La conquête coloniale, par moments et à certains endroits, s'est manifestée comme une guerre civile. Il y a des groupes Baoulés qui ont collaboré aux côtés des troupes coloniales contre leurs voisins et donc cela, évidemment, fait aujourd'hui un souvenir douloureux. Il y a une autre raison, c'est que pour les Baoulés, la guerre a une valeur d'ordalie. La guerre dit vrai, la guerre dit la vérité et la vérité de la guerre, c'est la vérité du rapport de force. Ce qui veut dire que les perdants ont tort, on les oublie. Ils sont condamnés à l'oubli. Je pourrais citer des figures dont, dans les archives coloniales, on trouve des éléments biographiques très riches. Dans les villages d'où ils viennent, on les renie, carrément. On dit qu'ils viennent d'un autre village, qu'il n'y a pas eu d'enfants, qu'ils n'ont pas laissé de successeurs, d'héritiers. Moi, je dirais qu'il y a une composante de honte. On est honteux de cette défaite. Une guerre perdue, c'est une guerre qu'on n'aurait pas dû combattre. C'est l'essence de l'ordalie. Après, il y a des raisons politiques. Il y a des raisons politiques pour lesquelles le pouvoir ivoirien, la Côte d'Ivoire post-indépendance, n'a pas changé l'intitulé, par exemple, des rues. Les principales rues et avenues d'Abidjan sont intitulées encore aux héros de la colonisation, y compris les plus sanguinaires. C'est l'époque où Houphouët-Boigny, évidemment, a préféré tourner la page et passer à autre chose et créer cette Françafrique. L'expression est d'Houphouët-Boigny, dans un sens différent de celui qu'on emploie aujourd'hui. Cette union fraternelle, on tourne la page sur le passé, on collabore, on crée une situation, disons, pour l'aide au développement, pour de manière aussi fraternelle, avec beaucoup de rhétoriques, évidemment, aussi. Pour la leçon d'aujourd'hui, moi, ce que je trouve important, c'est que les clivages qu'on a pu constater, dramatiquement, en Côte d'Ivoire dans les années récentes, ce clivage nord-sud est suscité par la colonisation. La colonisation se sert des réseaux des Dioulas, des marchands Dioulas, par exemple, pour s'infiltrer, parce que c'est une colonisation sans colon. La colonisation se sert des certaines populations comme les Dioulas du Nord, et qui sont perçues par les Baoulés, à l'époque de la conquête coloniale, comme des agents de la colonisation. Des civils étaient massacrés. Il y a plusieurs épisodes de ce point de vue. Et donc, ce clivage nord-sud, qu'aujourd'hui, il y a quelques années déjà, en Côte d'Ivoire, a été dramatique, il est déjà là. Et ça, c'est, disons, une autre leçon que l'Histoire peut nous apporter pour la compréhension de la Côte d'Ivoire contemporaine. Ce silence d'un côté, ce refoulement, et ce clivage qui réapparaît, qui réapparaît périodiquement. J'ai travaillé comme anthropologue de terrain. Après, je me suis un peu réinventé comme historien, historien de l'archive, de l'archive coloniale, d'une pluralité d'archives, parce que j'ai travaillé à Abidjan, à Dakar, à Aix-en-Provence, à Paris, à Fréjus, à Vincennes. Donc, j'ai fouillé pas mal les archives. Et donc, je garde cette double casquette. Mais je me rends compte que ces sources, sources orales sonores et matérielles Baoulés, sources écrites iconographiques, cartographiques, coloniales, ne dialoguent pas beaucoup entre elles. J'ai abandonné vite l'idée un peu de l'histoire canonique. J'ai fait une histoire un peu hétérodoxe, si vous voulez, du croisement des sources. Pour moi, ce sont deux discours qui sont autonomes, largement autonomes, qui peuvent, des fois, se superposer, mais toujours avec un décalage, évidemment. Donc ça, ça apporte la richesse. Je dirais, schématiquement, les sources orales sont plus riches dans les conflits pré-coloniaux, plus avares dans le conflit colonial, où on ne peut pas espérer qu'il y ait une chronologie exacte, qu'on trouve, en revanche, dans les sources coloniales, sources écrites. Et ce qu'on trouve dans les sources écrites coloniales, c'est un apport décomplexé sur les atrocités, les aspects, je dirais, les plus violents de la guerre, de la guerre contre les civils. Et là, on a des récits sur des décapitations, sur des massacres des civils sans complexe. Et je trouve que les sources coloniales sont vraiment d'un grand intérêt pour déconstruire aussi le discours colonial. Elles offrent la possibilité de déconstruire le discours colonial. J'ai une citation vers la fin de mon livre, que je reconstitue un peu de mémoire. Si quelqu'un voulait avoir, disons, une construction militante anticoloniale trouverait davantage de matière dans les archives coloniales que dans les sources orales.

Dans la même collection

-

De la rue à la mairie

HamouDavidInterview de David Hamou, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "De la rue à la mairie. Sociologie du municipalisme"

-

Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen

PavyFloreInterview de Flore Pavy, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Voukoum. Esprits rebelles du carnaval guadeloupéen"

-

Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme

SznaiderNatanInterview de Natan Sznaider, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme"

-

La Mouridiyya en marche

BabouCheikh Anta Mbacké" La Mouridiyya en marche" est un livre essentiel pour comprendre les interactions entre spiritualité, culture et mondialisation, sur la communauté soufie des Mourides du Sénégal.

-

La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ? - Hartmut Rosa

RosaHartmutInterview de Hartmut Rosa, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "La modernité tardive en crise. Qu'apporte la théorie de la société ?"

-

Relations interdites. Prisonniers de guerre français et femmes allemandes pendant la Seconde Guerre…

CicottiniGwendolineInterview de Gwendoline Cicottini, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Relations interdites"

-

Zygmunt Bauman. Une biographie

WagnerIzabelaInterview de Izabela Wagner, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Zygmunt Bauman Une biographie"...

-

Black Metropolis : Une ville dans la ville. Chicago (1914-1945).

RaulinAnneAtukpeSarahInterview de Anne Raulin et Sarah Atukpe, dans le cadre de la sortie de l'ouvrage "Black Metropolis : une ville dans la ville. Chicago 1914-1945

-

Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir

PiazzaSaraInterview de Sara Piazza, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Nymphoplastie. Coupez ce sexe que je ne saurais voir"

-

Jardins en commun(s) - Politiser l'écologie ordinaire

SachseVictoriaInterview de Victoria Sachsé, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Jardins en commun(s). Politiser l'écologie ordinaire"

-

Dieux maudits - L'histoire du blasphème

SchwerhoffGerdInterview de Gerd Schwerhoff, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Dieux maudits. L'histoire du blasphème"

-

Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)

MrozekBodoInterview de Bodo Mrozek, dans le cadre de la sortie de son ouvrage "Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)"

Sur le même thème

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du col…

SznaiderNatanAguigahRenéSoirée de présentation de l'ouvrage "Mémoires en conflit. Points de fuite de l'Holocauste et du colonialisme" de Natan Sznaider, avec René Aguigah, qui s'est tenue dans le grand Hall de la FMSH le 21

-

Après la proj... Discussion autour du film « Loin de moi la colère » de Joël Akafou

AkafouJoëlVan DeputteCamilleMoulay-KlajmanClaraSimonLore« Loin de moi la colère » fait partie des 9 films sélectionnés par la BULAC parmi les documentaires en compétition au Festival Cinéma du réel. Rencontrez son réalisateur, Joël Akafou, en dialogue

-

L’interdisciplinarité au défi du terrain : regards réflexifs sur l’EFR « Santé d’un socio-écosystèm…

L’École de formation à la recherche (EFR) « Santé d’un socio-écosystème minier » organisée par les Communautés de savoirs Géoressources et durabilité » et « Terres et sols » et l’université Félix

-

Axe Catastrophes urbaines - Les inondations sous le prisme des SHS et des sciences de la modélisati…

PujolLéoGuevara ViquezSofiaDeux présentations : Assimilation de données variationnelle pour la modélisation de crues éclair urbaines : application à un quartier d’Abidjan Capturer l(es) inondation(s) dans la ville : le

-

ONG locales et reconstruction du système de santé publique au nord de la Côte d’Ivoire - Toily Anic…

ZranToily Anicet"Les épidémies ne sont pas que des épisodes de santé publique, mais ce sont des moments qui questionnent et qui remettent en cause la société (...)."

-

Soirée de présentation de l'ouvrage "Création plastique d'Haïti

CéliusCarlo A.LeenhardtJacquesPrésentation de l'ouvrage "Création plastique d'Haïti", de Carlo A. Célius, présenté par Jacques Leenhardt, directeur d’études à l'EHESS.

-

Bony Guiblehon nous parle de la Maison Suger

GuiblehonBonyBony Guiblehon nous parle de la Maison Suger et le lien avec ses recherches.

-

The Economy of Settlements

NatshehBaselPalestiniens et Israéliens deux décennies après Oslo : anatomie, vécus et mouvements d'une séparation Colloque du 17, 18 et 19 Février 2011, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en

-

L'écologie depuis les outre-mer français

FerdinandMalcomMalcom Ferdinand, chargé de recherche au CNRS, discute dans cette vidéo des enjeux sous-jacents à une transition écologique dans les Outre-mer.

-

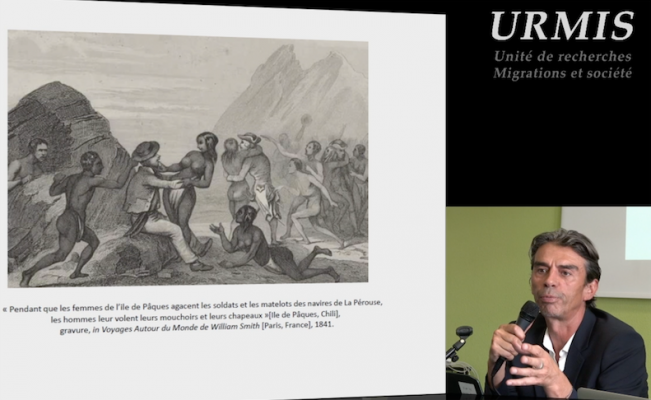

Séminaire avec Pascal Blanchard autour de l’ouvrage "Sexe, race et colonies"

BlanchardPascalIntervention de Pascal Blanchard (historien, chercheur associé au Laboratoire communication et politique, CNRS) autour de l’ouvrage Sexe, race et colonies (La Découverte, 2018) lors du séminaire Urmis

-

Bilan d'une guerre d'indépendance

حربيمحمد بن علي عثمانLa résistance algérienne à la colonisation et le régime auquel elle a donné naissance sont restés longtemps dans la controverse et les polémiques entre idéologues. Cette période, sacralisée par les

-

42 - Politiques, militaires, intellectuels français.

De la guerre d’Indochine à la guerre d’Algérie : continuités et ruptures par Alain Ruscio Colonialisme et anticolonialisme français : session thématique (prés. Michelle Zancarini-Fournel) Colloque