Notice

Désobéir pour le climat : action directe, urgence, et justice climatique

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Résumé de la Communication :

Ces dernières années, dans un contexte de forte attention aux enjeux climatiques, l’on a assisté à une médiatisation croissante d’événements protestataires dits « non-conventionnels » comme des blocages de routes ou de mines de charbon, des jetées de peinture ou de soupe sur des bâtiments ou des œuvres, des décrochages de tableaux, des perturbations d’événements sportifs etc. Cette visibilité a fait dire à un certain nombre d’observateurs et d’observatrices qu’on assistait très probablement à une « nouvelle » vague de résistance environnementale « sans précédent ». La première partie de cette présentation visera donc à montrer combien le recours à l’action directe dans le cadre des mobilisations climatiques n’a rien de nouveau ou de novateur, mais s’inscrit plutôt dans une riche tradition d’action directe environnementale. Elle reviendra également sur les multiples raisons qui peuvent justifier le recours à l’action directe, qu’elles relèvent d’une méfiance envers les institutions politiques ou d’un sentiment d’urgence à agir pour le climat.

La deuxième partie de la présentation portera sur cette notion d’urgence climatique, en revenant notamment sur les principales critiques dont elle fait peut faire l’objet de la part de certaines organisations d’activistes militant pour la justice climatique en Europe. Ces critiques s’articulent autour de trois idées principales. La première montre combien la notion d’urgence justifie souvent la recherche du risque et de la performance militante, en invisibilisant ses potentiels effets en termes d’épuisement militant. La deuxième soulève combien l’urgence climatique crée une forme de « hiérarchisation des luttes », limitant ainsi le potentiel de formation de coalitions avec d’autres mouvements sociaux, pourtant jugées essentielles par un grand nombre d’activistes. La troisième critique, plus générale, montre enfin comment l’idée d’urgence climatique contribue souvent à une reproduction des rapports de domination (sexisme, classisme, racisme, validisme etc.), qui irait à l’encontre d’un futur climatiquement juste. L’objectif principal de cette partie sera ainsi de montrer comment le recours (ou non recours) à la notion d’urgence climatique reflète des préférences stratégiques et des théories du changement social différentes.

Biographie de l'auteure : Fanny Lajarthe est chercheuse associée au centre de recherche SONYA de l'Université Libre de Bruxelles. Spécialiste des mouvements de justice climatique européen, elle a publié l’article « Désobéir en masse pour la justice climatique. Retours sur Ende Gelände » pour la revue EcoRev’ en 2020.

Dans la même collection

-

Résistances, oui mais lesquelles ?

L’invocation de l’urgence est-elle de nature à catalyser un changement écologique invoqué de façon répétitive depuis des décennies ? Ce n’est pas sûr.

-

Existe-t-il un éco-populisme ?

Dans le contexte de la montée croissante des extrêmes droites, de plus en plus de travaux pointent l'émergence d'un "populisme environnemental" (green populism) ou d'un "éco-populisme" définis à

-

La désobéissance civile et la question climatique : cadrage de l'urgence et freins à la mobilisation

Les travaux sur la désobéissance civile insistent sur la question de la légitimation des mobilisations ; en effet, il s'agit d'assumer des illégalismes tout en mettant en scène son identité de citoyen

-

Ceux qui résistent : quatre micro-utopies d’un monde social décent

Réputée trop polysémique pour se contenter d’une définition voire d’une description précise, la résistance s’assimile aisément dans les travaux empiriques dans différentes disciplines à des conduites

-

Luttes écologiques et logiques d'emprise. La rébellion des milieux fait-elle bouger le monde des or…

Depuis le milieu des années 1990, la sociologie des alertes et des controverses a mis en évidence les contraintes qui pèsent sur la trajectoire des causes publiques, en insistant sur les questions

-

-

La crise écologique entre légalité et radicalité

Les institutions publiques et l'arsenal juridique adopté depuis une cinquantaine d'années dans les démocraties occidentales n'apparaissent pas à même de juguler les contestations radicales des projets

Sur le même thème

-

Adapter les villes à un climat qui se réchauffe

MigliariMatteoComment adapter les villes face à un climat qui se réchauffe pour garantir leur vivabilité ? C'est la question centrale que s'est posée Matteo Migliari durant ses années de thèse, réalisée entre le

-

Changement climatique, fonte des glaces, réchauffement et hausse de l'océan : le rôle de l'observat…

CazenaveAnnyIl est à présent bien établi que les activités humaines sont la cause du changement climatique observé de nos jours. L'apport de l'observation spatiale, à l'aide de satellites en orbite autour de la

-

Enjeux et priorités pour la COP 30 Climat à Belem : apport de l'IRD - Cosavez-vous ? Climat Science…

La COSAV Climat Sciences Société organise ce séminaire pour explorer les enjeux cruciaux de la prochaine COP 30, qui se tiendra à Belém en novembre prochain, ainsi que les contributions des recherches

-

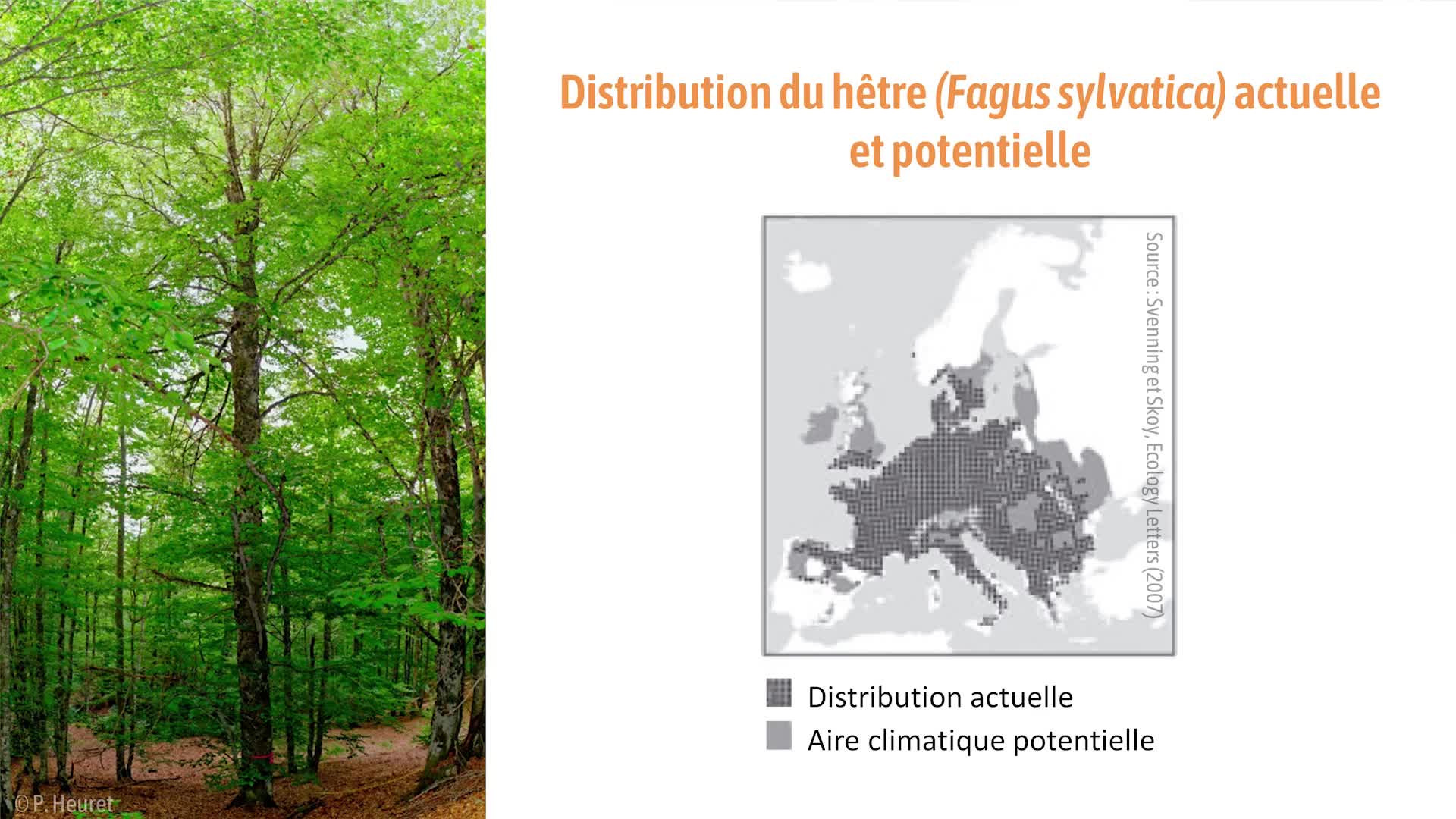

Quels facteurs expliquent les aires de distribution des arbres ?

DerroireGéraldineGéraldine Derroire, chercheuse au CIRAD, parle dans cette vidéo des limites à la présence des arbres.

-

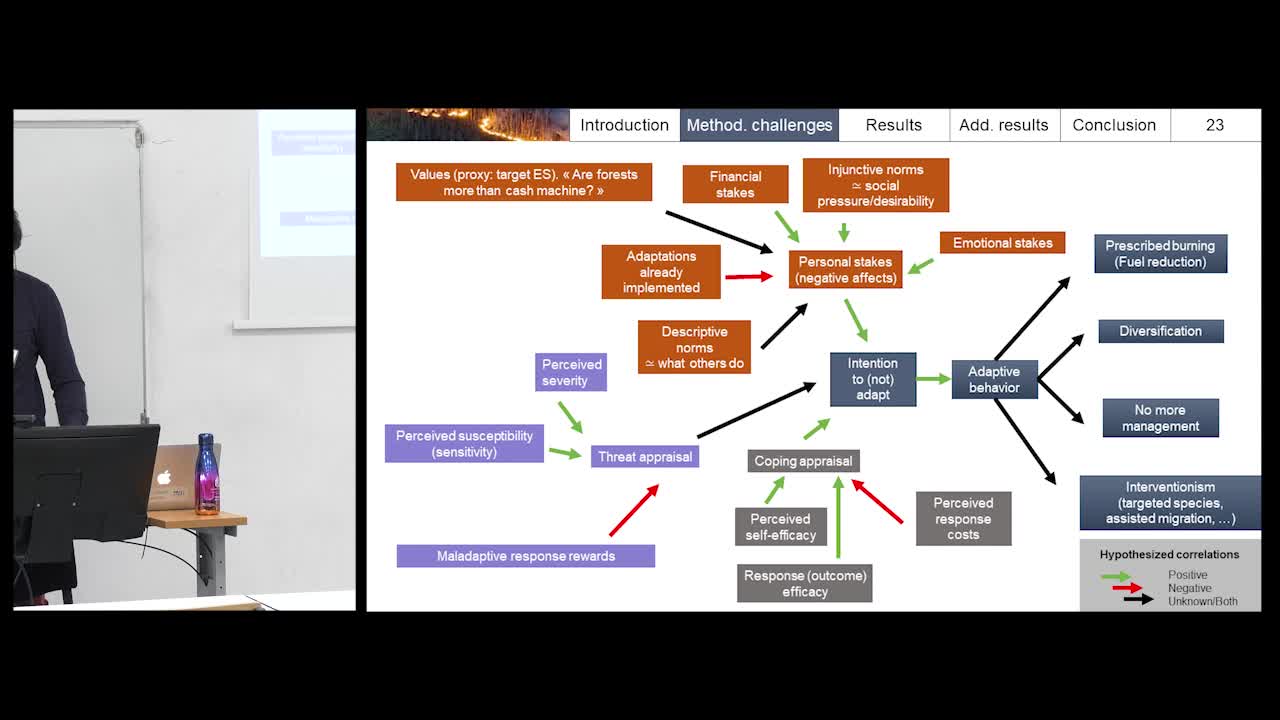

Surfing on, or suffering from forest fires? Combining carrots, sticks and sermons to promote the ad…

FouquerayTimothéeSession 4b : Faire face aux incendies/Dealing with wilfire

-

-

-

-

-

-

-