Notice

Résistances, oui mais lesquelles ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Résumé de la Communication :

L’invocation de l’urgence est-elle de nature à catalyser un changement écologique invoqué de façon répétitive depuis des décennies ? Ce n’est pas sûr. Les résistances au « business as usual » se marquent de façon de plus en plus décidée, et en prenant plus de risques, par des mouvements citoyens situés dans tout un éventail d’actions écologiques. Mais il y a d’autres résistances également. Celle du « business as usual » justement. Outre des stratégies marchandes capitalistes confortant des inégalités déjà absurdes dans leur caractère antidémocratique, cette résistance au changement dépend d’éléments matériels qui se plient peu à la rapidité et à la plasticité des discours. Car la transition vers le bas carbone est avant tout une transition d’infrastructures. Fabriquer, habiter, s’alimenter, consommer des biens et services, tout cela dépend d’un soubassement en énergie fossile dont la stabilité désespérante est directement liée à des cycles d’investissement, de renouvellement technologique, mais aussi d’apprentissage ou de diffusion des innovations, qui ont leur temporalité propre. Si un certain nombre de citoyens s’engagent dans des transformations de leur quotidien accélérant les changements en assumant des inconforts, voire en en faisant des points de reconnaissance microsociaux, il n’en va pas de même pour de larges parts de la population, captives pour de nombreuses raisons des fonctionnements actuels.

Dès lors apparaissent d’autres types de résistances, antagoniques aux premières. Résister à abandonner son véhicule à moteur de façon urgente quand celui-ci représente une condition clé du vécu quotidien. Résister aux surcoûts, du moins à court terme, engendrés par des injonctions d’investissements bas carbone dans le logement, dans les pratiques professionnelles, ou à des modes d’alimentation plus coûteux en efforts et en différentiation sociale. Ces résistances-là sont en partie instrumentalisées par des forces conservatrices, y compris liées à des intérêts économiques. Les rapports scientifiques s’empilent pour démontrer qu’une existence moins impactante, plus en phase avec les équilibres naturels, comporte des avantages incontestables. Mais aujourd’hui cette confrontation de résistances opposées, où l’invocation de l’urgence joue des rôles différents, pollue notre vie démocratique et la prise de décision. Des travaux académiques peuvent-ils contribuer à éclairer ces difficultés et à quelles conditions pourraient-ils être utiles aux acteurs en présence ? C’est ce que nous tenterons d’explorer en conclusion.

Biographie de l'auteur : Edwin Zaccaï est Professeur Honoraire à l’Université Libre de Bruxelles et fondateur du Centre d’études du développement durable (CEDD). Ses recherches portent sur différents aspects du développement durable touchant aux transformations des sociétés sous l’effet des questions environnementales. En 2019, il a publié Deux degrés : les sociétés face au changement climatique (Presses de Sciences po).

Dans la même collection

-

Existe-t-il un éco-populisme ?

Dans le contexte de la montée croissante des extrêmes droites, de plus en plus de travaux pointent l'émergence d'un "populisme environnemental" (green populism) ou d'un "éco-populisme" définis à

-

La désobéissance civile et la question climatique : cadrage de l'urgence et freins à la mobilisation

Les travaux sur la désobéissance civile insistent sur la question de la légitimation des mobilisations ; en effet, il s'agit d'assumer des illégalismes tout en mettant en scène son identité de citoyen

-

Ceux qui résistent : quatre micro-utopies d’un monde social décent

Réputée trop polysémique pour se contenter d’une définition voire d’une description précise, la résistance s’assimile aisément dans les travaux empiriques dans différentes disciplines à des conduites

-

Luttes écologiques et logiques d'emprise. La rébellion des milieux fait-elle bouger le monde des or…

Depuis le milieu des années 1990, la sociologie des alertes et des controverses a mis en évidence les contraintes qui pèsent sur la trajectoire des causes publiques, en insistant sur les questions

-

-

La crise écologique entre légalité et radicalité

Les institutions publiques et l'arsenal juridique adopté depuis une cinquantaine d'années dans les démocraties occidentales n'apparaissent pas à même de juguler les contestations radicales des projets

-

Désobéir pour le climat : action directe, urgence, et justice climatique

Ces dernières années, dans un contexte de forte attention aux enjeux climatiques, l’on a assisté à une médiatisation croissante d’événements protestataires dits « non-conventionnels » comme des

Sur le même thème

-

19 - Détermination de la pluie nette - Fonctions de production : définition

OudinLudovicPrésentation des termes clés intervenant dans la transformation de la pluie en écoulement.

-

Politiser la sobriété numérique

GirardValentinValentin Girard, doctorant à l’université Grenoble Alpes, présente dans cette vidéo la notion de redirection écologique du numérique.

-

Pourquoi et comment diffuser les résultats de la recherche dans la société ? - CoSavez-vous ? biodi…

BarotSébastienCuryPhilippeHinsingerPhilippeCe CoSavez-vous a pour but de discuter de ce type d’exercice et des modalités de la transmission des connaissances. Les discussions portent en particulier sur l’écriture d’ouvrages pour le grand

-

Présentation des domaines des sciences écologiques et de certains points clefs importants pour les …

BarotSébastienDans cette séance, Sébastien Barot propose une introduction aux grands domaines des sciences écologiques et à leurs fondements épistémologiques et méthodologiques.

-

Méandres ou la rivière inventée

LussonMarieAu milieu de l’été, une bande d’amis décide de descendre une rivière sur un radeau de fortune. Les obstacles, physiques et vivants, qu’ils rencontrent témoignent des transformations comme des

-

Exploitation et gestion des ressources en eau en Asie centrale

RhonéCamilleCariouAlainPétriatPhilippeLa séance de février 2025 des conférences publiques de l'IISMM, en partenariat avec la Bulac, est consacrée à l'exploitation et la gestion de l'eau en Asie Centrale dans le cadre du cycle 2024-2025

-

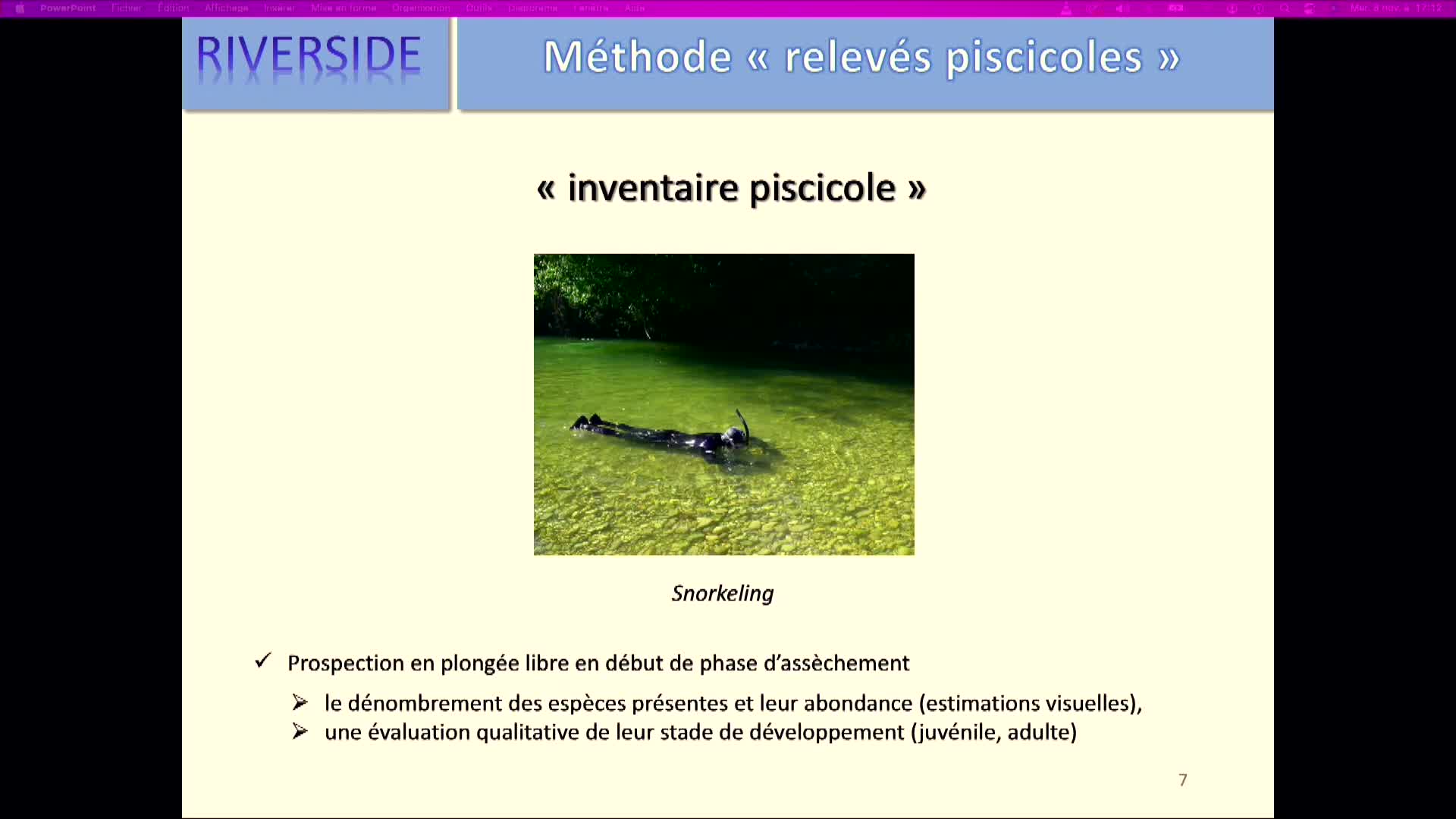

Caractérisation des habitats piscicoles d'une rivière intermittente par imagerie drone - Journées D…

LejotJérômeCaractérisation des habitats piscicoles d'une rivière intermittente par imagerie drone

-

Désassemblons le numérique - #Episode13 : Déchets, alimentation, carbone - Explorer notre impact g…

BrasierEugénieFerronAymericAssorAmbreDans ce nouvel épisode de Désassemblons le numérique, réalisé à l'occasion de la Journée mondiale zéro Déchet, nous allons explorer comment la recherche en visualisation immersive peut nous aider à

-

Le monde des champignons : diversité, rôles écologiques et usages - CoSavez-vous ? Biodiversité

Les champignons jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes et en agriculture. Ce webinaire met en lumière leur diversité et leur importance écologique, notamment dans leurs interactions avec les

-

Présence et transferts des PFAS dans les écosystèmes aquatiques

LabadiePierreLes composés per- et poly-fluoroalkylés (PFAS) sont au cœur de l'actualité. Ces « polluants éternels » constituent une pollution inédite des écosystèmes qui touche tous les milieux. Cette présentation

-

Quelles approches art-science pour la biodiversité ? - CoSavez-vous ? Biodiversité

BarotSébastienMarielJulietteDangerFlorenceLa création artistique et la recherche scientifique étaient autrefois des domaines complètement séparés, mais ils sont aujourd’hui beaucoup plus connectés. Les œuvres hybrides qui en résultent brisent

-

Accueil et table ronde 1 | Croissance et régulation économique et sociale, écodéveloppement

RacineJean-LucCohenAntoninAymardMauricePottierAntoninBoyerRobertHourcadeJean-CharlesLa RovereEmilio LèbreGarciaAfrânioRivronVassiliRendre hommage à Ignacy Sachs (1927-2023), c’est saluer le parcours visionnaire du théoricien de l’écodéveloppement qui, dès les années 1970, pose les bases d’un équilibre à atteindre entre croissance