Chapitres

- Au delà de l'image preuve et de l'archive ornementale04'23"

- L'archive comme moteur du récit04'12"

- De l'Histoire illustrée ou de la propagande ? 05'56"

- Les contraintes du montage d'archive04'54"

- L'usage des images d'archives à la télévision04'05"

- L'image d'archive et la micro histoire05'11"

- L'archive comme matériau plastique03'44"

Notice

Le Documentaire et les images d'archives (Penser le cinéma documentaire : leçon 5)

- document 1 document 2 document 3

- Dossier

Descriptif

De DzigaVertov à Frédéric Rossif, en passant par Alain Resnais et Chris Marker, de grandes signatures se sont prêtées à cet exercice bien particulier, qui consiste à faire un film sans tourner une seule image, un film qui va s’écrire entièrement sur la table de montage. Ce n’est pas pour rien qu’on appelle bien souvent les documentaires d’archives des « films de montage ».

Images d’actualité, émissions de télévision, archives industrielles, militaires, éducatives, films de famille, d’explorateurs ou d’ethnologues, les terrains de chasse du documentaire d’archives sont diverses et variées. Mais quelque soit l’origine du fonds qui va constituer la matière première du film à faire, il convient au préalable de savoir décrypter et déchiffrer ces images, afin d’en révéler la nature profonde. Une image n’est pas une preuve de vérité, elle est toujours faite dans un but précis, elle peut dire vrai comme mentir vraiment. « Tous les documents doivent être analysés comme des documents de propagande, préconise l’historien Marc Ferro. Mais le tout, c’est de savoir de quelle propagande il s’agit. Les images d’archives ne sont pas mensongères au moins sur un point : ce que l’on a voulu dire aux gens. Ça, c’est une vérité historique ! »

Autres questions qui s’imposent comme des impératifs catégoriques avant de rentrer en salle de montage : comment ne pas ajouter de la manipulation à la manipulation? Quels principes de montage se donner pour éviter de tomber dans le piège de répondre à la propagande par de la contre-propagande ? Comment ne pas se contenter de plaquer un discours sur des images prétextes, dont la seule fonction sera d’illustrer et de valider le point de vue initial des auteurs ?

Nous verrons, à partir d’exemples précis, quels sont les différents styles d’écriture empruntés par le documentaire d’archives, sans exclusive, mais en privilégiant toutefois les formes les plus innovantes et singulières.

1.Le contexte historique de l'usage des images d'archives dans le cinéma et à la télévision.

- Les différentes formes de documentaires d'archives : archive de guerre, film de famille, documentaire historique, scientifique, expérimental...

- Une utilisation classique : le document témoignage comme preuve d'une réalité historique

- Une utilisation contemporaine : L'archive comme moteur du récit, le document d'archive est ré-interrogé, il sert un champ d'expérimentation des formes narratives cinématographiques...

2. Le statut des images d'archives : Histoire ou Propagande ?

- Vérité et mensonge dans le documentaire historique, le faux et le vrai, la réalité et le matériau cinématographique.

L’image d’archive est une trace "historique", le réalisateur doit s'interroger sur la signification et la fonction qui lui ont été assignées : c'est le refus de l'archive comme simple illustration et preuve du réel !

- Exemple de la polémique sur les images des camps de concentration: Shoah de C. Lanzman / versus D.D. Huberman

3. Les spécificités de l' écriture pour un scénario de film documentaire à base d’archives ?

- Appréhender les archives par une méthodologie de réalisation.

- Ethique du montage : comment appréhender au montage des images que l’on a pas conçues ? comment intégrer les archives à une nouvelle stratégie narrative ?

4. Les dispositifs de la mise en scène des images d'archives dans le documentaire télévisé:

- Ecrire ou reécrire l'histoire ?

- Le statut et l'écriture du commentaire : le rôle de la voix off

- Le traitement sonore : le rôle de la musique, bruitage et ambiance sonore.

5. L'archive comme matériau cinématographique

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Documents pédagogiques

Visionner l'extrait du film analysé dans la leçon:

- "La Saga des immigrés", un film documentaire de MILLS-AFFIF Édouard et RIEGEL Anne, 2007

Bibliographie,Filmographie

- GERVEREAU Laurent, Les images qui mentent. Histoire du visuel au XXème siècle, Seuil, 2000

- GARREL Thierry, Juste une Image, Jeu de Paume, Paris, 2000

- FERRO Marc, Le film, une contre analyse de la société, AESC, 1973

- FERRO Marc, Cinéma et histoire, Gallimard, Folio, 1993

- CHABROL Claude, "L'oeil de Vichy", 1993

- FORBACH Peter, "El pero negro", 2005

- FORBACH Peter, "L'exode du Danube", 1998

- LANZMAN Claude, "Shoah", 1985

- LOZNITSA Sergei, La vie, l'automne, 1999

- MILLS-AFFIF Édouard et RAMOGNINO Pierre, "Après Buchenwald, le retour à la vie", MHV et association Passerelles, 1995

- MILLS-AFFIF Édouard et RAMOGNINO Pierre, "Montreuil - Août 44", MHV, 1994

- MILLS-AFFIF Édouard et RIEGEL Anne, "La Saga des immigrés", 2007

- RESNAIS Alain, "Nuit et brouillard", 1956

- ROSSIF Frédéric, "De Nuremberg à Nuremberg", 1989

Sur le même thème

-

Recherche-création et théories esthétiques

PouradierMaudCette intervention s’est déroulée dans le cadre du colloque codirigé par Valérie Vignaux et Tania Vladova : « Recherche vs Création et inversement », LASLAR, UR4256, Université de Caen, Esadhar et

-

Présentation de TRINITÉ DE STAN MUSQUER : Lecture croisées d'une œuvre caribéenne

LefrançoisFrédéricCarienMinakshîEntretien avec Frédéric Lefrançois et Minakshi Carien autour de l'ouvrage collectif "Trinité de Stan Musquer: lectures croisées d'une oeuvre caribéenne"

-

La recapitalisation symbolique de l'africanité dans les Amériques

LefrançoisFrédéricLavouVictorienKalyAlain PascalBohoussouAdjo N'go RosineIntervention dans le séminaire organisé par le Professeur Victorien Lavou Zoungbo dans le cadre du master 2 Intervales de l'Université de Perpignan. Le master INTERVALES est un master

-

Ce que la fiction numérique fait à l'Histoire : réflexion autour de quelques lieux communs des fict…

MartiMarcColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2004

-

Esthétique de synthèse : dans la matière et les supports de l'art numérique

Reyes GarcíaEverardoColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

La crise de la sensibilité esthétique : l'art à l'âge virtuel

DarselSandrineColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? - Ouverture du …

LeiduanAlessandroColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu'en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED

-

La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? - Ouverture du …

De LucaValeriaColloque : La fiction au cœur du dispositif numérique : qu’en est-il de sa valeur esthétique ? Laboratoire BABEL et Pôle ESMED Le 03 avril 2024

-

Cartographies et topologies artistiques

LefrançoisFrédéricRavion-D'IngianniSophieMusquerStanLucolFélie-LineJournée d’études coordonnée par Frédéric Lefrançois, le 18 décembre 2017, à l'Amphi Recherche du Campus de Fouillole (Université des Antilles)

-

La désubjectivation du toucher artistique par l’usage industriel comme matrice fonctionnelle de la …

HonnoratJulienLe terme de design est aujourd’hui revendiqué dans de nombreuses pratiques (design thinking, design management, design strategy, design innovation), au point que l’on peut se demander ce qui constitue

-

La Matrice Ambiantale : critique et potentiel d’un design du sensible

BécherasÉlodieLe terme de design est aujourd’hui revendiqué dans de nombreuses pratiques (design thinking, design management, design strategy, design innovation), au point que l’on peut se demander ce qui constitue

-

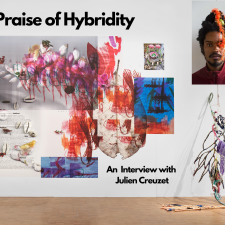

In Praise of Hybridity: an Interview with Julien Creuzet

LefrançoisFrédéricCreuzetJulienEntrevue avec l'artiste Julien Creuzet représentant de la France à la Biennale de Venise 2024.