Notice

La modernité : une greffe difficile sur le "grand village" / Pierre Weidknnet

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

La modernité : une greffe difficile sur le "grand village. Pierre WEIDKNNET. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l'Université de Toulouse-Le Mirail de Georges Candilis" organisé par l'Université de Toulouse II-Le Mirail en partenariat avec les universités de Rennes 2 et Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Université Toulouse II-Le Mirail / Musée Les Abattoirs, 8-10 avril 2010.

Pierre Weidknnett contextualise la construction de l'université du Mirail dans la politique urbaine de Toulouse, ce "grand village (selon l'appellation de l'historien Jacques Godechot) qui voulait se faire métropole. Au XVIIIe siècle, Toulouse est une ville "sainte, sotte et sale", placée au cœur d'une région agricole et préservant son centre ville. Les grands travaux urbains (quais, Grand-rond, canal de Brienne...) seront à l'initiative des États du Languedoc et de l'Intendant royal, tout comme la localisation de l'industrie aéronautique et chimique à Toulouse sera le fait de décisions d'État jusque dans les années 1950. Après la Libération, le 1er maire, Raymond Badiou, mènera une politique de maîtrise budgétaire dans une vision malthusienne de limitation de la croissance qui explique probablement la construction en zone périphérique de manière un peu anarchique excepté à Colomiers qui sera appréciée à postériori comme une réussite. A cette période, le cas de Toulouse n'est pas isolé car à l'échelle nationale prévaut la doctrine "du graviérisme", de Jean-François Gravier, pour un développement des campagnes et ce malgré l'exode rural vers les villes et notamment Paris. En 1960, le PADOG ( Plan d'aménagement et d'organisation générale de l'agglomération parisienne) publie un aménagement de l'Ile-de-France avec pour sous-titre "Paris ne doit pas croître" et c'est dans ce contexte que Toulouse va devenir métropole d'équilibre. En 1958, la nomination du nouveau maire de Toulouse est une rupture en matière de développement urbain dans l'idée d'une croissance nécessaire de la ville face aux mutations des modes de vie qui s'imposent à elle et dans le cadre concurrentiel du Marché commun naissant. Dès lors et pour une durée d'une dizaine d'années, une grande politique d'infrastructure va simultanément mener un aménagement du centre ville (pénétrante des allées Jean Jaurès notamment) avec la construction de la ville nouvelle du Mirail dans laquelle prendra place naturellement l'université au demeurant dans l'objectif supplémentaire de renvoyer les étudiants vers la banlieue. Le Mirail est un nouveau centre à côté de la ville ancienne comme en ont été construit dans les pays d'Europe de l'Est à la même période, à ceci près qu'il n'y est pas tout à fait juxtaposé comme dans ces pays et que le rapport modernité et patrimoine n'y est pas identique. Une troisième période, celle du maire Pierre Baudis, dont la campagne électorale s'est faite sur le Mirail et sur la politique urbaine, enclenche une dynamique de réhabilitation et un processus de gentrification du centre ville. C'est le moment où le mot Mirail disparaît du vocabulaire au profit de "centre régional".

Thème

Documentation

Pistes documentaires

- La gentrification en question : entre stratégies résidentielles des nouvelles classes moyennes et mutations socioéconomiques des villes. François Cusin. Espaces et sociétés n°134, 3/2008, p.167-179. [en ligne sur Cairn].

- Mémoires de Toulouse : Ville d'hier, ville d'aujourd'hui (1938-2008). Guy Jalabert. Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2009, 250 p. Coll. Villes et territoires.

- L’aménagement de la région parisienne (1961-1969) Le témoignage de Paul Delouvrier. Michel Debré, Paul Delouvrier, Bernard Hirsch. Presses de l’Ecole nationale des Ponts-et-Chaussées, 2003, 220 p.

- Toulouse : métropole incomplète. Guy Jalabert. Paris : Economica (ex Anthropos), 1995, 202 p.

- Puissance publique et production urbaine : analyse de l'agglomération de Toulouse. Jean-Paul Laborie. Université Toulouse-Le Mirail / Centre Interdisciplinaire d'Études Urbaines, 1996, 102 pages.

> Voir aussi les pistes documentaires dans l'onglet "A télécharger".

Dans la même collection

-

Toulouse-Le Mirail, son université... une empreinte emblématique des "modernes" / Gérard Huet

HuetGérard"Toulouse-Le Mirail, son université... l'UTM une empreinte emblématique des "modernes" en terre toulousaine. Peut-elle s'adapter aux évolutions dictées par le temps ? "L'Arche" bâtiment d'entrée

-

Réhabilitation de la caserne des pompiers la Benauge : dialogue entre Marc Saboya et Mathieu Lebecq

LebecqMathieuSaboyaMarcRéhabilitation de la caserne des pompiers de la Benauge : dialogue entre Marc Saboya et Mathieu Lebecq. Débat modéré par Louis Peyrusse. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du

-

Contexte politico-économique, social et architectural de la construction de l'UTM / Danièle Voldman

VoldmanDanièleContexte politico-économique, social et architectural de la construction de l'UTM. Danièle VOLDMAN. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l

-

Le Mirail : du château à l'Université, XVIIe-XVIIIe siècle / Pascal Julien

JulienPascalLe Mirail : du château à l'Université, XVIIe-XVIIIe siècle. Pascal JULIEN. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l'Université de Toulouse-Le

-

Les 50 ans des Escanaux à Bagnols sur Cèze / Laurent Duport (texte lu par Catherine Compain-Gajac)

DuportLaurentLes 50 ans des Escanaux à Bagnols sur Cèze. Laurent DUPORT (texte lu par Catherine Compain-Gajac). In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l

-

Projet de réhabilitation de la caserne de pompiers de la Benauge à Bordeaux / Mathieu Lebecq

LebecqMathieuCentre d'ar(t)chitecture et de design, PFE 2008 : projet de réhabilitation de la caserne de pompiers de la Benauge construite par Ferret, Salier, Courtois en 1954 à Bordeaux. Mathieu LEBECQ. In

-

Faut-il reconstruire le campus de l'Université du Mirail ? / J.-M. Minovez (lu par Luce Barlangue)

MinovezJean-MichelFaut-il reconstruire le campus de l'Université du Mirail ? Jean-Michel MINOVEZ, Texte lu par Luce BARLANGUE. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l

-

Les monuments domestiques pour le plus grand nombre : une autre histoire / Daniel Pinson

PinsonDanielLes monuments domestiques pour le plus grand nombre : une autre histoire. Daniel PINSON. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement moderne : l'exemple de l'Université de

-

Université du Mirail : système hautement flexible dans un monde de mobilité / Rémi Papillault

PapillaultRémiL'université du Mirail : un système hautement flexible dans un monde d'une grande mobilité. Rémi PAPILLAUT. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple

-

Introduction à la notion de conservation-restauration de l'architecture / Catherine Compain-Gajac

Compain-GajacCatherineIntroduction à la notion de conservation-restauration de l'architecture. Catherine COMPAIN-GAJAC. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l

-

Quand l'Université Toulouse-Le Mirail dialogue avec l'art / Isabelle Alzieu

AlzieuIsabelleQuand l'UTM dialogue avec l'art. Isabelle ALZIEU. In colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement Moderne : l'exemple de l'Université de Toulouse-Le Mirail de Georges Candilis"

-

L'architecture à Toulouse (1945-1975) : une modernité en marge / Jean-Loup Marfaing

MarfaingJean-LoupL'architecture à Toulouse (1945-1975) : une modernité en marge. Jean-Loup MARFAING. Colloque "Conservation, restauration de l'architecture du Mouvement moderne : l'exemple de l'Université de Toulouse

Sur le même thème

-

Un paysage lugubre

Pérez-HouisCortenSe déplacer au Caire, que ce soit à pied ou en voiture sur le périphérique, c'est être entouré de briques rouges, un matériau omniprésent dans l'urbanisation de la capitale égyptienne.

-

Les zones littorales face au changement climatique : une approche culturelle

RicherJeanJean Richer, chercheur au laboratoire PoLiCEMIES de La Rochelle Université, propose dans cette vidéo une lecture culturelle de l'adaptation au changement climatique dans les zones littorales.

-

Risques vectoriels liés à la végétalisation des villes

FournetFlorenceFlorence Fournet rappelle l’urbanisation croissante dans le monde et ses impacts négatifs. Elle présente les bénéfices sur la santé humaine de la végétalisation des villes, ainsi que des menaces

-

Urban areas and climate change

CompagnonDanielDaniel Compagnon, a professor at Sciences Po Bordeaux, looks at the multiple challenges caused by climate change on urban environments in this video.

-

Territoires urbains et changement climatique

CompagnonDanielDaniel Compagnon, professeur à Sciences Po Bordeaux, s’intéresse dans cette vidéo aux multiples enjeux posés par le changement climatique aux milieux urbains.

-

Le quartier Belsunce à Marseille (XVIIIe- XXIe siècles)

CanepariEleonoraA partir de l’histoire d’un hôtel du quartier, l’hôtel Des Deux Pommes devenu l’hôtel des Deux Mondes, une enquête biographique sur les propriétaires et les clients permet d’évoquer le développement

-

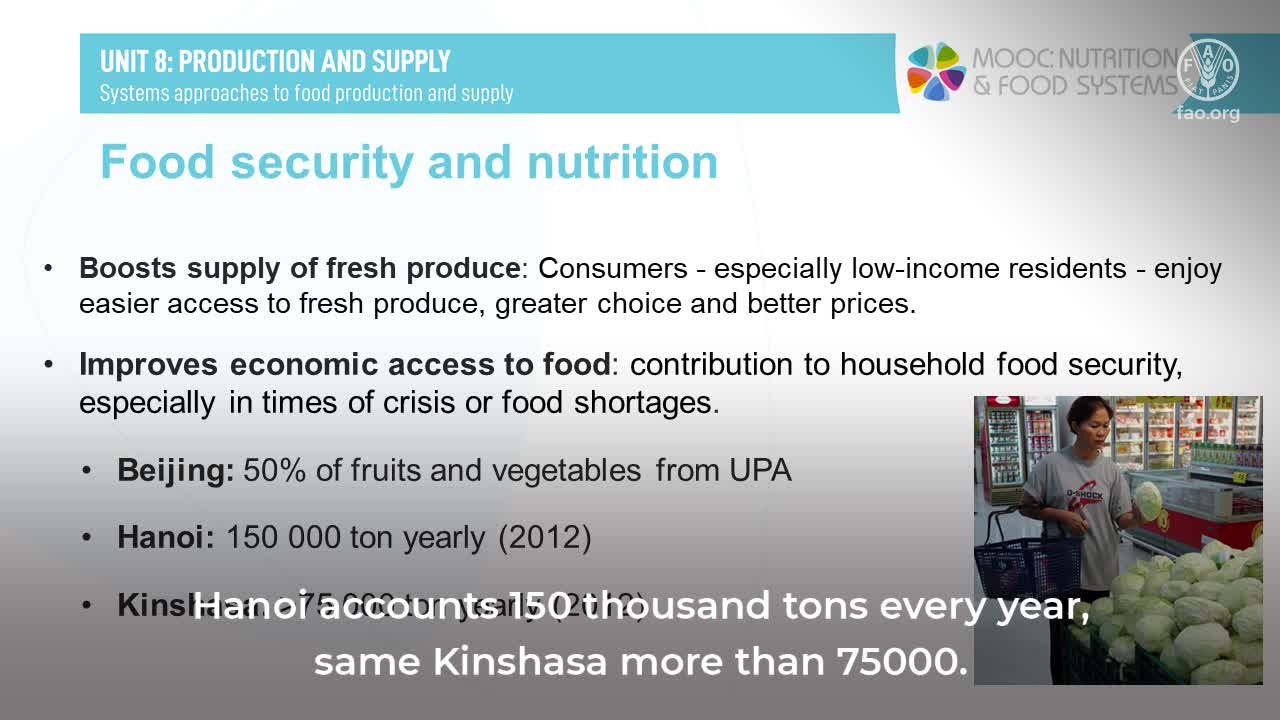

Le rôle de l'agriculture urbaine et périurbaine dans la promotion de systèmes alimentaires durables

SantiniGuidoGuido Santini (coordinateur de programme, FAO), présente le rôle de l'agriculture urbaine et périurbaine dans la promotion de systèmes alimentaires durables dans les zones urbaines.

-

The role of urban and periurban agriculture in promoting sustainable food systems

SantiniGuidoGuido Santini (Programme Coordinator, FAO) develops a presentation on the role of urban and periurban agriculture in promoting sustainable food systems in urban areas.

-

ANR TopURBI Topographie de l’urbanisation impériale hispanique

ZúñigaJean-PaulBonnefoyBaptiste PaulPrésentation de l'ANR TopURBI, Topographie de l’urbanisation impériale hispanique.

-

Pratiques alimentaires et transferts culturels dans les emporia d ’Europe du Nord-Ouest (VIIIe-Xe s…

Dans un contexte de profondes mutations apparaissent, à partir des viie et viiie siècles, sur les rivages scandinaves, francs, anglo-saxons et slaves des sites portuaires d’un genre nouveau, les

-

Entre Nord et Sud : mobilité, identités et modes de vie à Ribe aux VIIIe-Xe siècles

La question des transferts culturels dans les emporia s’intègre pleinement aux axes qui marquent actuellement les études vikings, considérant à la fois l’urbanisation de la Scandinavie et les

-

Contre la « ségrégation sociale » dans les grands ensembles. Du « brassage » au « rééquilibrage soc…

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France cherche des solutions pour résoudre la crise du logement. Pour construire vite, beaucoup et à bas coût, c’est le modèle du grand ensemble qui est