Chapitres

- Introduction06'28"

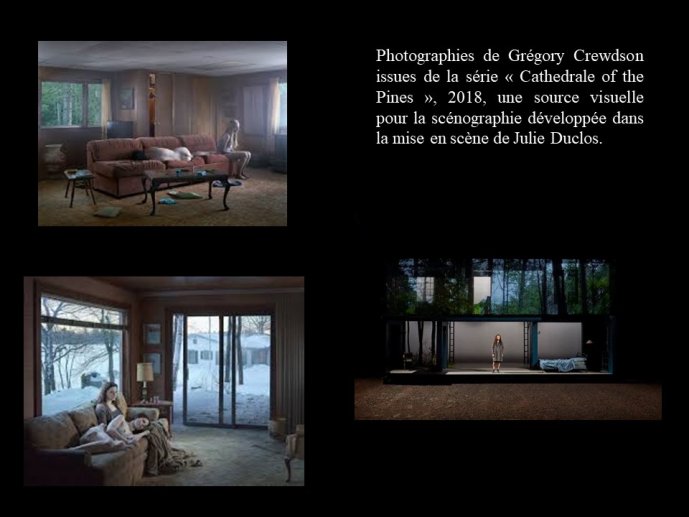

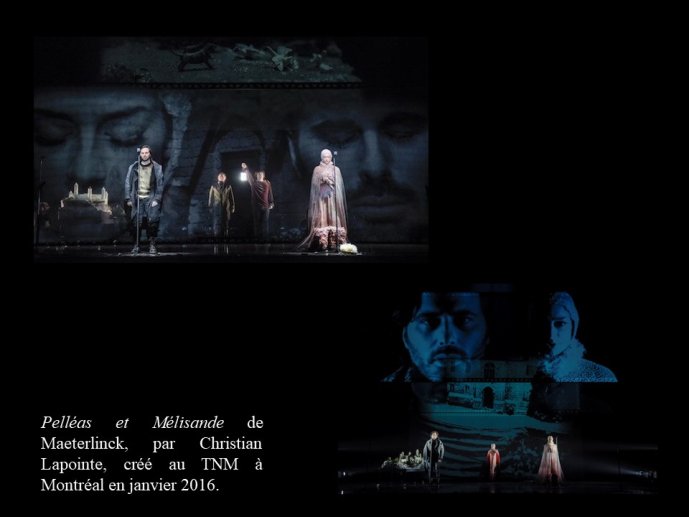

- 1. Gageures scénographiques09'42"

- 2. L'envers des corps07'42"

- 3. La concrétisation scénique des symboles03'49"

- Conclusion01'26"

Notice

"Pelléas et Mélisande" : les paradoxes de la scène théâtrale / Cyrielle Dodet

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Pelléas et Mélisande : les paradoxes de la scène théâtrale / Cyrielle Dodet, in "Les deux Pelléas : œuvres de rupture ou de liberté ?", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 11 février 2021.

Communication enregistrée en distanciel.

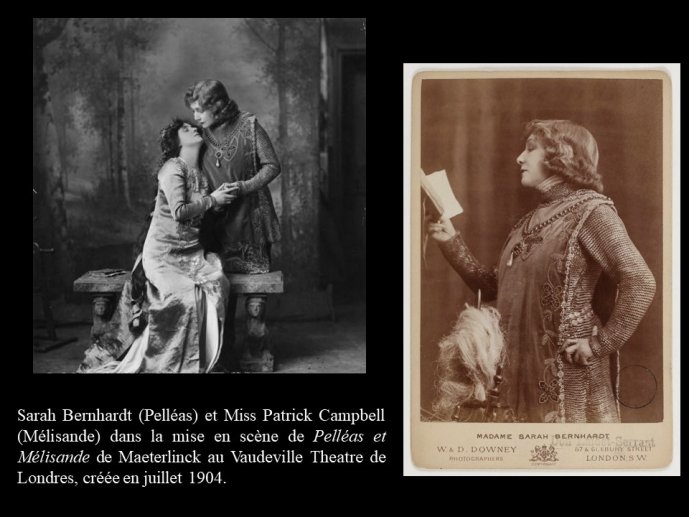

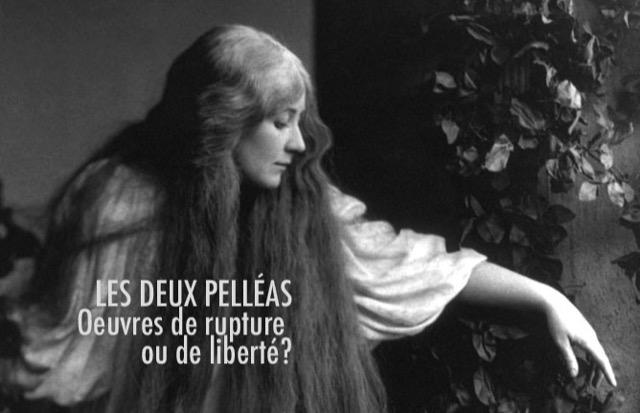

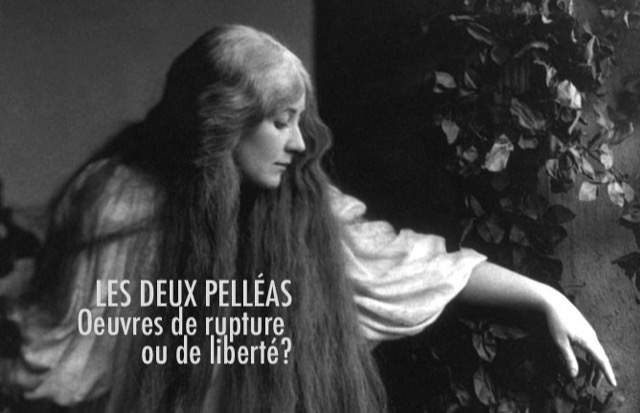

Illustration : Mary Garden dans "Pelléas et Mélisande" (1908), photographie de Rudolf Eickemeyer [Library of Congress].

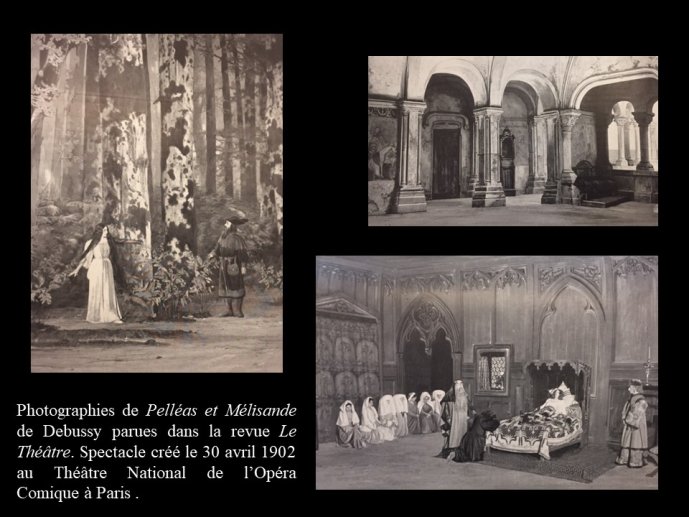

La pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra-Comique le 30 avril 1902, ont été des événements artistiques et mondains majeurs et ont de ce fait marqué l’Histoire de la scène française.

Les distanciations, les ruptures, les continuités et les compromis de ces œuvres symbolistes correspondent à un besoin d’émancipation et d’affirmation artistiques s’éloignant de l’héritage romantique. Debussy, répondant à un journaliste, justifiait l’absence de duo d’amour dans son opéra en raison du manque de naturel du chant polyphonique tenu de prendre en charge des confessions amoureuses intimes et personnelles. Le public de l’Opéra-Comique ne pouvait qu’être désarçonné par un tel choix.

Quels sont les rapports de ces deux Pelléas et Mélisande avec la tradition de la scène : liberté, rupture ? La postérité n’étant pas toujours en phase avec la valeur intrinsèque d’une œuvre d’art, les chercheurs réunis par l’Institut IRPALL dans le cadre de cette journée d’études mettent en lumière l’ambition esthétique de ces deux Pelléas, pour mieux mesurer la singularité de l’intention de chaque auteur et sortir des lieux communs d’œuvres prétendument révolutionnaires.

Thème

Documentation

Extraits musicaux

Références documentaires

Artaud Antonin, « Préface » à : Maurice Maeterlinck, Douze chansons, Paris, Librairie Stock, coll. « Les Contemporains », 1923.

Debussy Claude, Pourquoi j’ai écrit Pelléas, Liège, Dynamo, 1962.

Einman Maria , « De l’événement social à l’événement intime : la réception critique de la première création de Pelléas et Mélisande aux Bouffes-Parisiens », in Textyles : « Ouvrir l’album », n°57, 2019, p. 157-172. [En ligne : https://journals.openedition.org/textyles/3685].

Lugné-Poe, La Parade. T1. Le Sot du tremplin. Souvenirs et impressions de théâtre, Paris, Gallimard, coll. « Blanche », 1931.

Maeterlinck Maurice, Le Réveil de l’âme : poésie et essais, choix de textes établi et commenté par Paul Gorceix, Bruxelles, Complexe, 1999.

Maeterlinck Maurice, Pelléas et Mélisande, Paris, Gallimard, coll. « Folio Théâtre », 2020.

Otten Michel et Van de Kerckhove Fabrice, « Introduction », Textyles : « Maeterlinck dans le monde », n°41, 2012, p. 7-13. [En ligne : https://journals.openedition.org/textyles/1494].

Robichez Jacques, Le Symbolisme au théâtre. Lugné-Poe et les débuts de l’Œuvre, Paris, L’Arche éditeur, 1957.[rééd. 2011].

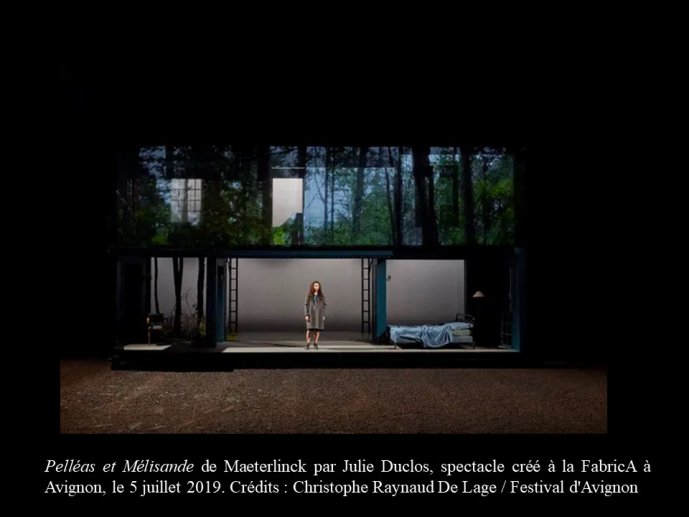

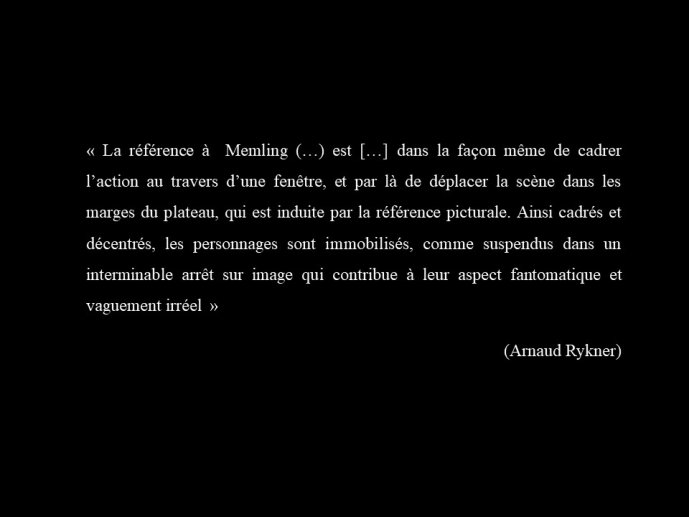

Rykner Arnaud, « 1893, Lugné-Poe met en scène Pelléas et Mélisande », in Histoire de la littérature belge, 1830-2000, J.-P. Bertrand (dir.), Paris, Fayard, 2003.

Dans la même collection

-

"Pelléas et Mélisande" aux Bouffes-Parisiens (1893) / Denis Herlin

HerlinDenisLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra

-

Proust auditeur de "Pelléas" : éléments pour une mise en perspective de son engouement / Pierre Saby

SabyPierreLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra

-

Pas tout à fait un opéra : remarques sur le discours lyrique lacunaire de "Pelléas et Mélisande" / …

LehmannMichelLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra