Notice

Pas tout à fait un opéra : remarques sur le discours lyrique lacunaire de "Pelléas et Mélisande" / Michel Lehmann

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Pas tout à fait un opéra : remarques sur le discours lyrique lacunaire de "Pelléas et Mélisande" / Michel Lehmann, in "Les deux Pelléas : œuvres de rupture ou de liberté ?", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 11 février 2021.

Communication enregistrée en distanciel.

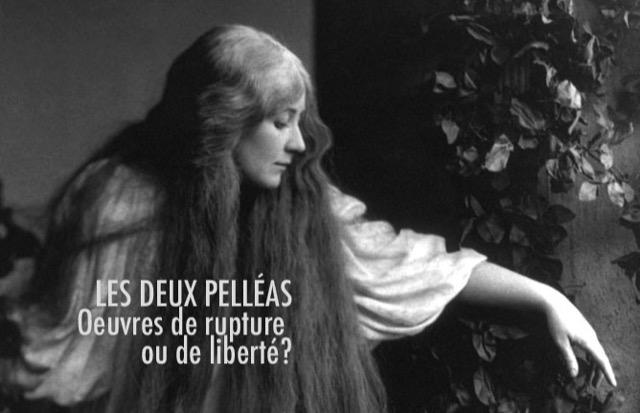

Illustration : Mary Garden dans "Pelléas et Mélisande" (1908), photographie de Rudolf Eickemeyer [Library of Congress].

La pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra-Comique le 30 avril 1902, ont été des événements artistiques et mondains majeurs et ont de ce fait marqué l’Histoire de la scène française.

Les distanciations, les ruptures, les continuités et les compromis de ces œuvres symbolistes correspondent à un besoin d’émancipation et d’affirmation artistiques s’éloignant de l’héritage romantique. Debussy, répondant à un journaliste, justifiait l’absence de duo d’amour dans son opéra en raison du manque de naturel du chant polyphonique tenu de prendre en charge des confessions amoureuses intimes et personnelles. Le public de l’Opéra-Comique ne pouvait qu’être désarçonné par un tel choix.

Quels sont les rapports de ces deux Pelléas et Mélisande avec la tradition de la scène : liberté, rupture ? La postérité n’étant pas toujours en phase avec la valeur intrinsèque d’une œuvre d’art, les chercheurs réunis par l’Institut IRPALL dans le cadre de cette journée d’études mettent en lumière l’ambition esthétique de ces deux Pelléas, pour mieux mesurer la singularité de l’intention de chaque auteur et sortir des lieux communs d’œuvres prétendument révolutionnaires.

Thème

Documentation

Extraits musicaux

Références documentaires

Bibliographie sélective

BONNET, Antoine, FRANGNE, Pierre-Henry, Mallarmé et la musique, la musique et Mallarmé, Rennes, PUR, 2016.

BORIE, Monique, Le Théâtre de Maurice Maeterlinck, Lausanne, Ides et Calendes, 2018.

BRANGER, Jean-Christophe, DOUCHE, Sylvie, et HERLIN, Denis (dir.) « Pelléas et Mélisande ». Cent ans après : études et documents, Lyon, Symétrie, 2012.

DEBUSSY, Claude, Monsieur Croche et autres écrits, Gallimard, coll. « L’Imaginaire », 1987.

JANKELEVITCH, Vladimir, De la musique au silence, t.II : Debussy et le mystère de l’instant, Plon, 1974

LESURE François, Claude Debussy, Fayard, 2003.

SABY Pierre, Figures de la fragmentation dans

« Pelléas et Mélisande » de Claude Debussy, ⟨halshs-02004620⟩

Sources

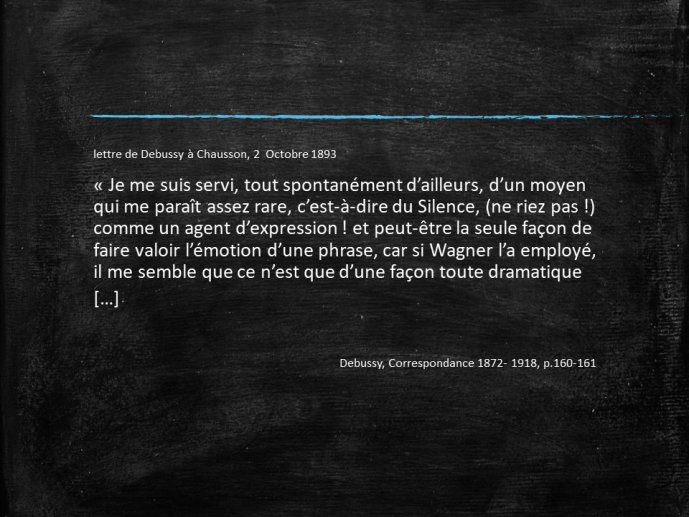

DEBUSSY, Claude, Correspondance, 1884-1918, éd. par François LESURE et Denis HERLIN, Gallimard, 1980.

DEBUSSY, Claude, Pelléas et Mélisande, Paris, Fromont, 1904.

MAETERLINCK, Maurice, Pelléas et Mélisande, éd. par Arnaud RYKNER, Gallimard, 2020.

MALLARME, Stéphane, Divagations, in Œuvres complètes, La Pléiade, Gallimard, 1998, p.81 et sq.

Discographie

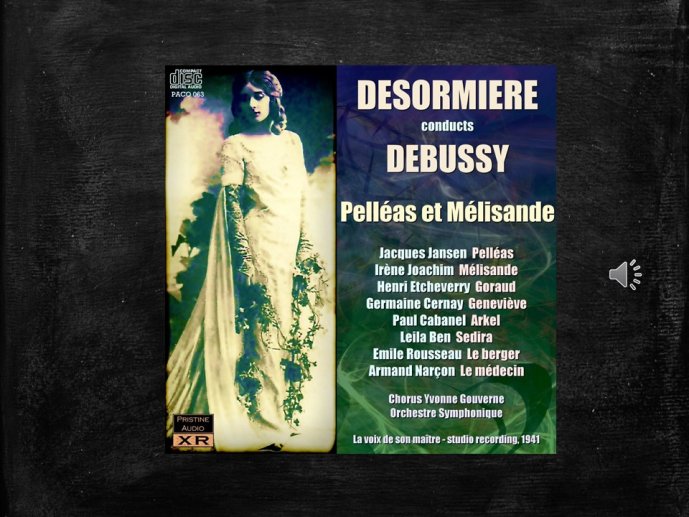

DEBUSSY, Claude, Pelléas et Mélisande, Orchestre Symphonique, Roger DESORMIÈRE, La voix de son maître, 1941 ; rééd. Pristine Classical, PACO063.

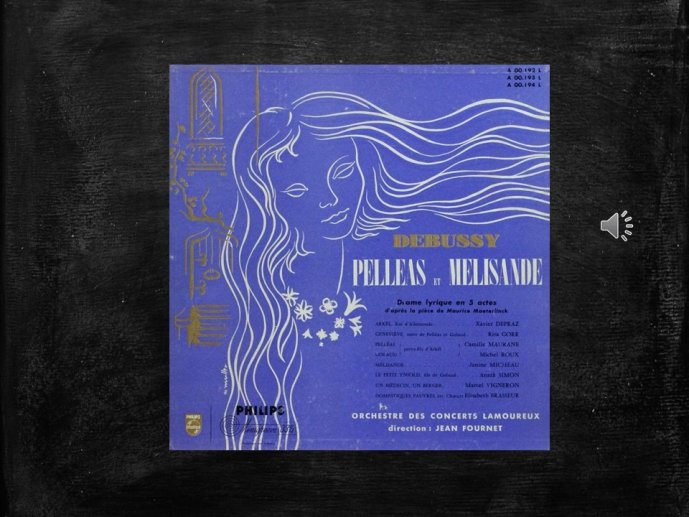

DEBUSSY, Claude, Pelléas et Mélisande, Camille MAURANE (Pelléas), Janine MICHEAU (Mélisande), Michel ROUX (Golaud), Orchestre des Concerts Lamoureux, Jean FOURNET (dir.), Philips, 1954.

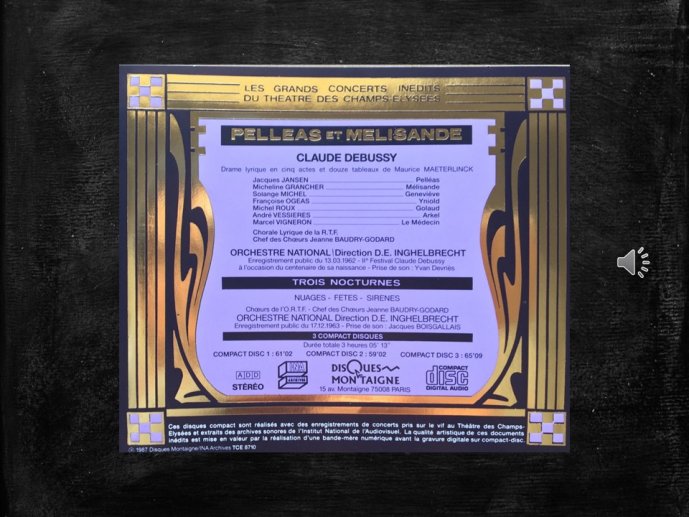

DEBUSSY, Claude, Pelléas et Mélisande, Michel ROUX (Golaud), Orchestre National, Désiré-Emile INGHELBRECHT, Enregistrement public 13 mars 1962, Disques Montaigne, 1987.

Dans la même collection

-

"Pelléas et Mélisande" aux Bouffes-Parisiens (1893) / Denis Herlin

HerlinDenisLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra

-

"Pelléas et Mélisande" : les paradoxes de la scène théâtrale / Cyrielle Dodet

DodetCyrielleLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra

-

Proust auditeur de "Pelléas" : éléments pour une mise en perspective de son engouement / Pierre Saby

SabyPierreLa pièce de Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, donnée le 17 mai 1893 au Théâtre des Bouffes-Parisiens, et l’opéra de Debussy, drame lyrique présenté pour la première fois devant le public de l’Opéra

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Quand Adrienne passe la rampe : scènes réelles, dramatiques et lyriques d’une diva à la française (…

LehmannMichelLa diva est une déesse, le terme italien est sans ambiguïté. Qualifier de diva une artiste de la scène est un jugement d’après une qualité féminine traversée par des imaginaires, de l’idéal, de la

-

La musique du « Va pensiero » : pastiche biblique, imaginaire patriotique, apax de choeur d’opéra

LehmannMichelLe thème de la 40e journée d’étude renoue avec l’un de ses classiques, celui des héritages. Nabucco offre ainsi l’occasion de se pencher spécifiquement sur les héritages bibliques. La période

-

« Si seulement il m’aimait » : contrariétés et âmes torturées dans les opéras de Verdi

LehmannMichelDe tous les thèmes qui inspirent la création de fictions, l’amour occupe probablement le premier rang. S’il est impossible de le mesurer avec exactitude, cette prédominance est le fruit d’une

-

Humain, trop humain : morphologie anthropologique des leitmotive straussiens

LehmannMichelSi La Femme sans ombre marque un pas de côté par rapport à la lignée antiquisante de la collaboration entre Strauss et Hofmannsthal, ce conte asiatique perpétue à sa façon la quête de modernité des

-

Exotisme et bizarreries musicales (1860-1880) : Les Pêcheurs de perles, Aïda, Le roi de Lahore, san…

LehmannMichelSelon une vision commune de l’histoire de l’opéra, celui-ci aurait connu l’âge d’or de sa veine exotique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le tri arbitraire de la postérité aurait ainsi établi

-

Adapter et représenter la légende de Faust : un élan de modernité ? / Table ronde

Garcin-MarrouFloreLehmannMichelMazellier-LajarrigeCatherineZidaričWalterDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de cette puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des

-

Ferruccio Busoni faustien : Essai pour une nouvelle esthétique de la musique (1907) et Doktor Faust…

LehmannMichelDe la fin du siècle romantique à nos jours, les reprises faustiennes mettent plus en lumière les marqueurs de la puissance de vie, clamée par Faust et caricaturée par Méphisto, au détriment des seules

-

« Suis-je seule à entendre cette mélodie qui résonne autour de moi ? » Échos, reprises et dérivés d…

LehmannMichelQue ce soit par sa propre vertu ou le prosélytisme de ses premiers adeptes, l'opéra Tristan et Isolde de Wagner s'est imposé comme un jalon dans le long cours historique de l'opéra au XIXe siècle, un

-

Paris vu et entendu depuis l'Italie en 1896 : bruit et musique dans "La Bohême" de Puccini et "Andr…

LehmannMichelTableau réaliste d’une vie de quartier parisien, d’une vie de bohème, l’œuvre de Puccini offre l’occasion d’interroger ce qui fait réalisme sur la scène et dans quelles conditions. Tableau pittoresque

-

Les défis artistiques et musicaux du 2e acte de "La Bohème" depuis la fosse d'orchestre / Michel Le…

LehmannMichelTableau réaliste d’une vie de quartier parisien, d’une vie de bohème, l’œuvre de Puccini offre l’occasion d’interroger ce qui fait réalisme sur la scène et dans quelles conditions. Tableau pittoresque

-

Le style buffo de la musique de Rossini peut-il être pris au sérieux ? / Michel Lehmann

LehmannMichelÀ l’instar de ses compatriotes compositeurs, Rossini a répondu à de nombreuses commandes d’opere buffe qui impliquent un cadre esthétique et dramaturgique stabilisé, des thèmes récurrents, des effets

-

Le Barbier de Séville. Les versions de Paisiello et de Rossini : les fondements crédibles d’un duel…

ChassotJean-FabriceSabyPierreLehmannMichelPilier du répertoire lyrique depuis sa création en 1816, Il Barbiere di Siviglia de Rossini est une énième adaptation de la pièce de Beaumarchais donnée pour la première fois en 1775. Si la version de