Notice

La Légende dorée de Jacques de Voragine et les écritures de l'histoire : montages manuscrits, (dis)continuités génériques et domestication du temps

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Intervention par Florent COSTE (Université de Lorraine)

La Légende dorée de Jacques de Voragine présente le paradoxe d'être à la fois trop et trop peu connue. Il n'est pas toujours aisé de mesurer l'ampleur de la rupture qu'elle représenta tant dans le genre hagiographique, dans les pratiques pastorales (au sein et par-delà les cercles mendiants), que dans les pratiques laïques de dévotion et du livre. On souhaiterait se focaliser ici sur la dimension innovante de cette compilation en montrant qu'elle fonctionne comme un instrument de domestication du temps, pour le compilateur, le prédicateur et le lecteur du légendier.

Le tour de force de cette compilation, qui fit à la fois sa marque de fabrique et la clé de son succès, fut sans doute d'inscrire et de tresser une pluralité d'écritures de l'histoire au sein d'une organisation (ordinatio) calendaire, à haut rendement symbolique : l'écriture encomiastique de l'hagiographie (sanctoral), branchée sur l'hypertexte évangélique (temporal), se laisse baliser par les séquences des quatre temps, tandis que l'écriture de la chronique (à travers le chapitre de saint Pélage) se mêle aux différentes explications doctrinales sur la liturgie. Le tout, introduit par un chapitre de l'Avent qui dépeint un Jugement dernier, forme une fresque qui superpose, emboîte et encastre histoire sacrée et histoire profane, histoire de l'humanité et histoire de quelques hommes, temps de l'année et temps de la journée, et enfin passé, présent et futur. Dès lors, il peut paraître réducteur de se livrer à une lecture strictement documentaire ou strictement littéraire de cet écrit polyvalent qui ne relève pas à proprement parler de l'historiographie et qui échappe à des découpages génériques qui ne sont peut-être que les nôtres.

Fondée sur le remploi, la réécriture et l'assemblage de « sources » hétérogènes, la Légende adopte une construction à la fois continue et discontinue, segmentaire et modulaire,linéaire et circulaire. Elle se dote suffisamment de robustesse et de souplesse, pour que, de manière raisonnée et contrôlée,les sources deviennent, pour le lecteur, des ressources et des instruments de pensée à même de prendre en charge la temporalité de sa propre existence. Pour rendre compte de cette inextricable complexité des écritures de l'histoire, il semble judicieux de revenir au manuscrit lui-même, compris moins comme dépôt, que comme montage socialement actif, dynamique et connecté à ses usages spécifiques, parfois contingents et circonstanciés. On isolera un corpus de quelques manuscrits qui greffent aux côtés de la Légende dorée des sources relevant, d'une manière ou d'une autre, d'une écriture de l'histoire.

L'écriture de l'histoire qui se déploie et se diffracte dans la Légende constitue en effet une matrice pour des écritures plus ou moins sauvages, plus ou moins calibrées en périphérie du texte hagiographique : chroniques des papes (Tours, BM,1010 ; Paris, BnF, lat. 9730 ; Paris, BnF, lat. 17001) ; inscriptions de chronologies (Paris, BSG, 549 ; Reims, BM, 1385), notations d'événements historiques anecdotiques ou d'importance (Arras, BM, 872), voire notice autobiographique du possesseur du manuscrit (Vatican, BAV, Reg. lat. 534).

L'examen de ces quelques manuscrits révèlera que l'écriture est une activité secourable qui répond, de manière solidaire et presque indiscernable, au besoin de mettre en récit et à celui d'archiver, bref à la nécessité de domestiquer le temps.

Dans la même collection

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

La réécriture de l'histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources

VejrychováVěraLes Chroniques de Jean Froissart ont fait maintes fois l'objet d'études fort savantes, portant sur la question de son écriture historiographique (P. Ainsworth, 1990 ; M. Zink, 1998 ; J.- M. Moeglin,

-

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

JanetMagaliLes oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

-

-

Réinventer la croisade dans le XVe siècle : sur l'originalité de la réécriture de l'histoire

RussoLuigiSur deux réécritures de l'histoire de la croisade : l'Historia Gotefridi de Benedetto Accolti (1415-1464) et l'Historia Jerusalemitana de Thomas Ebendorfer (1388-1464).

-

Ouverture et introduction

LauriouxBrunoDumasJean-PascalCe colloque a été conçu comme l'aboutissement de trois journées d'études qui ont rassemblé historiens et littéraires autour de la question suivante : comment l'écriture de l'histoire organise-t-elle

-

Une reconstruction mémorielle : écritures et réécritures du “Petit Thalamus“ de Montpellier

ChalletVincentL'un des principaux intérêts de la chronique urbaine de Montpellier est qu'elle a été conservée dans différents manuscrits et dans différents états qui attestent de son écriture et de sa recomposition

-

Auctoritas et références dans les chroniques roumaines du Moyen Âge : entre légende et attestation …

LazarzavaleanuLauraLes Roumains du Moyen Âge ont commencé à écrire leurs chroniques avec une attitude de combattants, qui doivent défendre leurs origines et surtout légitimer leurs droits territoriaux aussi dans une «

-

Documentation et écriture de l'histoire chez l'abbé Suger (1122-1151)

FührerJulianLes écrits de l'abbé Suger (1122-1151) se prêtent particulièrement bien à un examen des questions suscitées par l'argumentaire du colloque.

-

L'acte diplomatique comme ‘preuve' dans l'écriture de l'histoire au travers de deux cas hispaniques…

SirantoineHélèneEtudier la valeur donnée à l'acte diplomatique au regard de l'écriture historiographique à partir de deux exemples hispaniques, tous deux composés durant la première moitié du XIIe siècle. Les textes

-

L'Histoire des Lombards de Paul Diacre, modèle de l'Ystoire de li Normant d'Aimé du Mont-Cassin : i…

Guéret-LafertéMichèleDans sa préface-dédicace à l'abbé Didier, Aimé du Mont-Cassin se recommande explicitement de l'exemple de Paul Diacre pour justifier son entreprise historiographique. Dans quelle mesure le modèle a-t

-

Mémoire des lettres et des lois : modalités d'insertion et interprétation des traces documentaires …

TanniouFlorenceLes Mémoires de Philippe de Novare se fondent sur le témoignage de l'auteur, observateur et acteur des événements qu'il rapporte.

Sur le même thème

-

Retour sur la journée Traits d'union du 19/09/2025 "écrire, transcrire pour la société"

BergèreMarcFrangnePierre-HenryGuillotAgatheQuéréAnnaRuelleCharlesSchuweyChristopheQuelles formes, quelles médiations, quels intermédiaires permettent aux chercheuses et chercheurs en arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales de tracer des traits d'union entre recherche

-

Quand la BD reveille l'Antiquité

LonniMarieGallegoJulieDans ce neuvième épisode, Marie Lonni a pu échanger avec Julie Gallego.

-

Les femmes de la noblesse du sud de la France et l’écriture

CaparosCamilleÀ l’époque moderne commencent à apparaître des documents écrits par les femmes. Jusque-là, cette pratique était peu courante soit à cause d’une éducation peu encouragée, voire absente soit à cause d

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Interview d'Aleksandr Musin dans le cadre du Programme PAUSE

MusinAleksandr EvgenʹevičLe CRAHAM accueille depuis le début du mois de mars 2023 Aleksandr Musin, dans le cadre d'un programme d’accueil de chercheurs en exil piloté par le Collège de France. A. Musin présentera ses

-

-

A la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

LefrançoisFrédéricAugustinAudreyLavenairePascaleLazloViktorCatalanLindsayA la page - RCI - Présentation de Brain It Out et du Festival en Pays Rêvé

-

Usages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

PignotManonUsages et interprétations du dessin d’enfant en histoire (Manon Pignot)

-

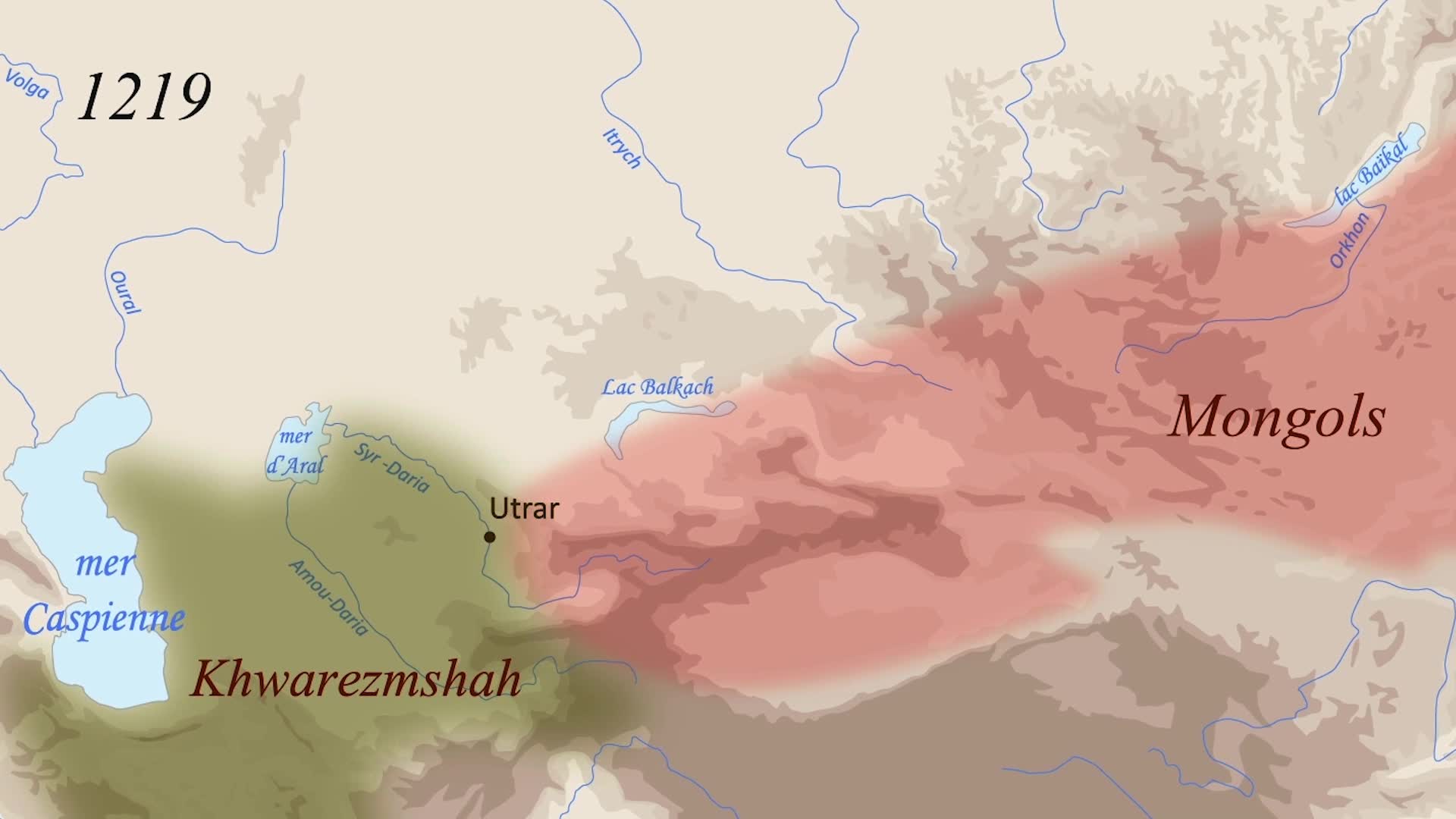

Empire mongol 3/3 : les campagnes de Gengis Khan (1206-1227)

FavereauMarieLa construction de l'empire mongol du XIIIe siècle reliant la Chine à l'Europe sous l'égide de Gengis Khan. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans

-

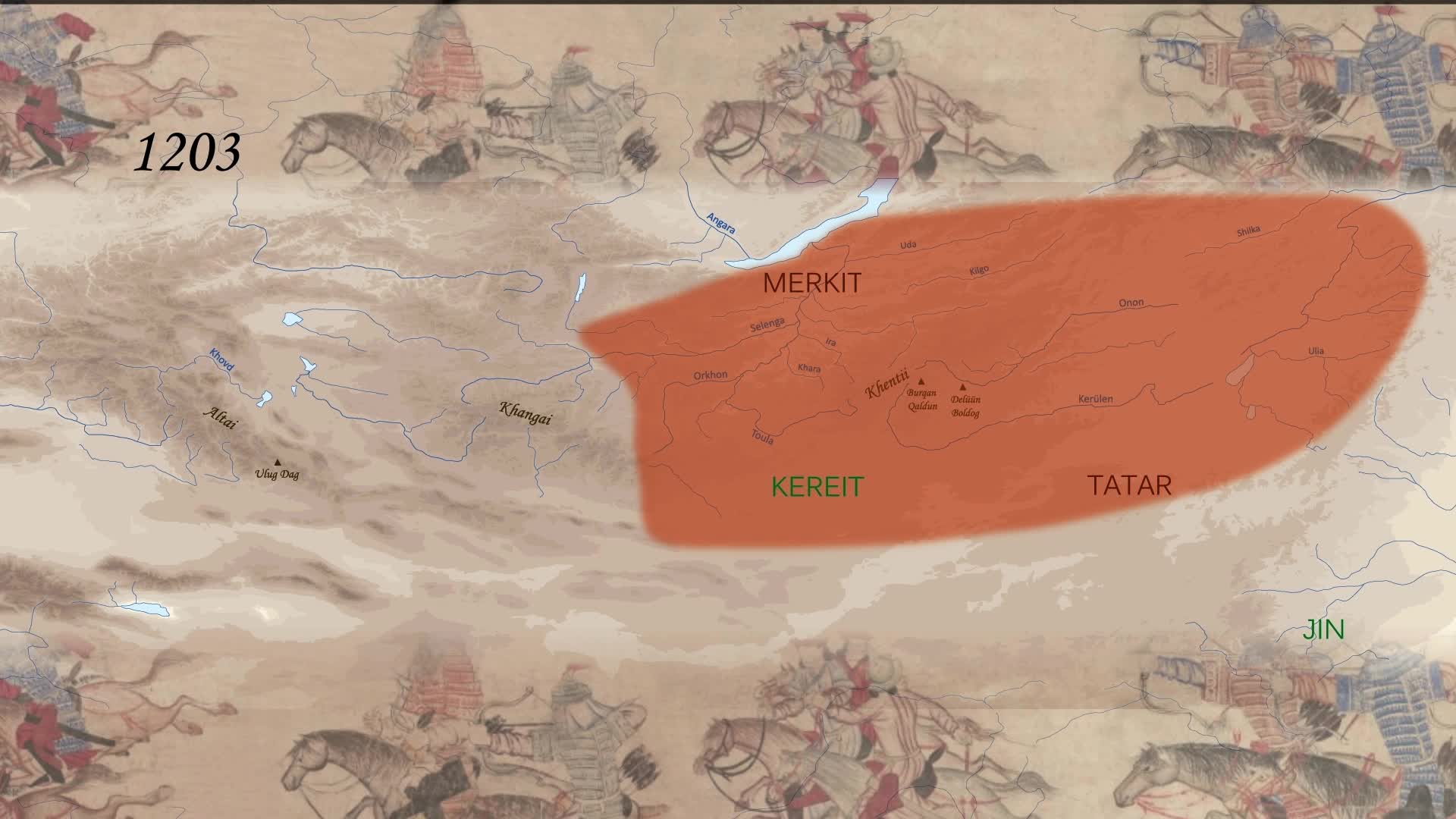

Empire mongol 2/3 : l'unification des nomades de la steppe

FavereauMarieL'histoire de l'unification des tribus mongols de la grande steppe par Gengis Khan. Prémices de l'empire mongol du XIIIe siècle. Cette vidéo développe un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des

-

Empire mongol 1/3 : la grande steppe

FavereauMarieVidéo présentant la grande steppe berceau de l'Empire mongol. Elle approfondit un des thèmes abordé dans l'ouvrage "Atlas des mondes musulmans médiévaux" , Denoix, S. et Renel H. (éds.), Paris, Cnrs

-

Séminaire HN Lab 1 : Le HTR appliqué à l’histoire de l’Art : présentation du travail de Léa Marone…

Le HN Lab propose un séminaire de recherche qui prend la forme d’une présentation de problématiques théoriques ou pratiques, de présentations de réalisations (achevées ou en cours) d’une durée de 30