L'écriture de l'histoire au Moyen Âge (XIe-XVe siècles)

Descriptif

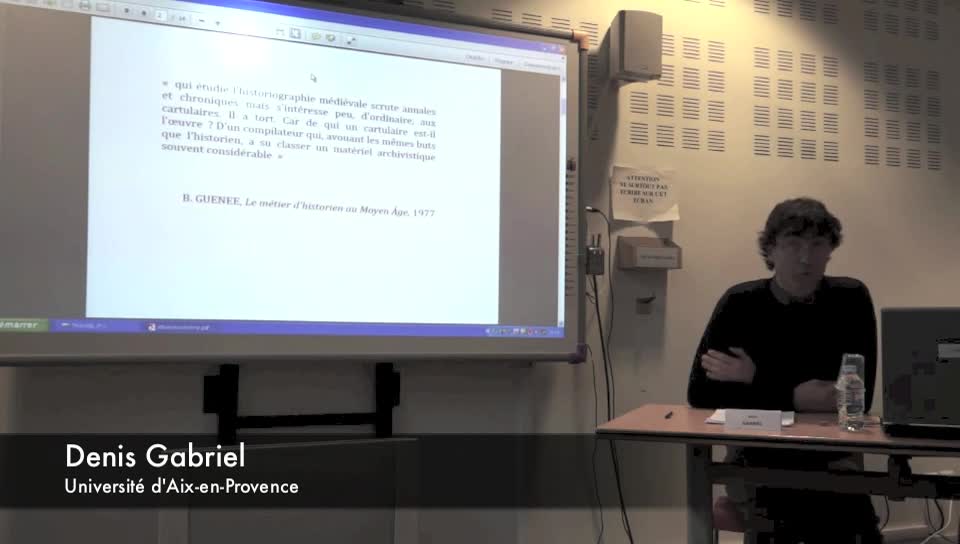

Ce colloque a été conçu comme l'aboutissement de trois journées d'études qui ont rassemblé historiens et littéraires autour de la question suivante : comment l'écriture de l'histoire organise-t-elle son matériau, entre les contraintes liées au genre littéraire qu'impose le travail d'écriture ou de réécriture et la nécessité de recourir aux documents, indispensables à la dimension référentielle du discours ? La question se pose avec une particulière acuité pour l'historiographie médiévale, où la notion de document fait problème. La réflexion va donc s'ordonner autour de trois notions clefs, remploi, référence et autorité. Remploi, car il s'agit d'étudier les modalités de la présence des documents, ou d'une réalité documentaire, dans le récit. Référence, car cette insertion vient dans certains cas au moins renforcer la fonction référentielle du langage. Autorité enfin, car cet usage d'hypotextes autorise le scripteur.

Comité scientifique

Étienne ANHEIM (Histoire médiévale, EHESS)

Pierre CHASTANG (Histoire médiévale, UVSQ / DYPAC)

Catherine CROIZY-NAQUET (Littérature médiévale, Université de Paris 3 / CERAM)

Laurent FELLER (Histoire médiévale, Université de Paris 1 / LAMOP)

Francine MORA (Littérature médiévale, UVSQ / DYPAC)

Michel ZINK (Littérature médiévale, Collège de France)

Vidéos

Ouverture et introduction

Ce colloque a été conçu comme l'aboutissement de trois journées d'études qui ont rassemblé historiens et littéraires autour de la question suivante : comment l'écriture de l'histoire organise-t-elle

Le rôle des documents dans l'écriture de l'Histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bède le Vén…

L'Histoire ecclésiastique du peuple anglais contient de très nombreux documents écrits : des extraits de vies de saints, des lettres de Grégoire le Grand et d'autres papes, le Libellus responsionum,

Écrire l'histoire à Saint-Aubin d'Angers au XIIe s. Métamorphoses et fonctions des documents d'arch…

Vers 1150 à Saint-Aubin d'Angers, les moines bénédictins se sont illustrés par une production hagiographique et historiographique soutenue comme l'indiquent les témoins conservés.

Documentation et écriture de l'histoire chez l'abbé Suger (1122-1151)

Les écrits de l'abbé Suger (1122-1151) se prêtent particulièrement bien à un examen des questions suscitées par l'argumentaire du colloque.

Influence des sources documentaires dans l'historiographie anglo-normande du XIIe s.

Il peut sembler paradoxal de ne parler que d'« influence » pour analyser la présence et le rôle des sources documentaires dans des ouvrages qui, s'inspirant de textes latins dûment identifiés,

Les documents juridiques, les textes narratifs et autres témoignages dans l'Histoire des comtes de …

Intervention par : Elena ABRAMOVA-LEMAIRE (LAMOP / Université de Paris 1) L'Histoire des comtes de Guines présente un exemple intéressant de l'historiographie médiévale dans lequel on trouve un

L'Histoire des Lombards de Paul Diacre, modèle de l'Ystoire de li Normant d'Aimé du Mont-Cassin : i…

Dans sa préface-dédicace à l'abbé Didier, Aimé du Mont-Cassin se recommande explicitement de l'exemple de Paul Diacre pour justifier son entreprise historiographique. Dans quelle mesure le modèle a-t

La Légende dorée de Jacques de Voragine et les écritures de l'histoire : montages manuscrits, (dis)…

La Légende dorée de Jacques de Voragine présente le paradoxe d'être à la fois trop et trop peu connue.

L'écriture d'une histoire : rapporter les faits dans un procès. L'affaire opposant la Sorbonne au c…

Dans son ouvrage Histoire et culture historique dans l'Occident médiéval, B. Guénée montrait les rapports entre le droit et l'histoire, par les retombées historiennes que pouvait avoir l'étude des

Une reconstruction mémorielle : écritures et réécritures du “Petit Thalamus“ de Montpellier

L'un des principaux intérêts de la chronique urbaine de Montpellier est qu'elle a été conservée dans différents manuscrits et dans différents états qui attestent de son écriture et de sa recomposition

La complexité documentaire à l'épreuve de la TEI : les enjeux d'une édition électronique des Annale…

La tradition manuscrite des Annales Occitanes de Montpellier, dont la complexité a été bien simplifiée par les archivistes du XIXe siècle, demande aujourd'hui une approche philologique nouvelle en vue

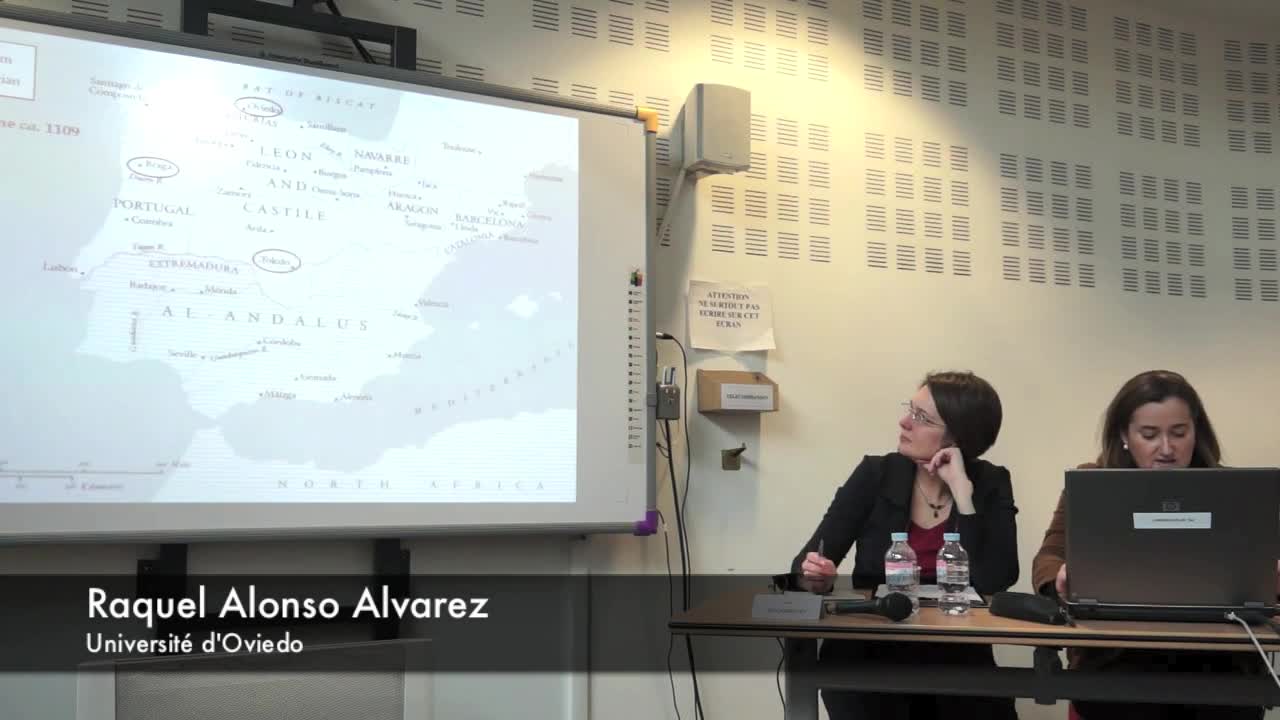

Le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis (XIIe s.). L'utilisation des sources pour la rédaction d…

Sur le Liber testamentorum ecclesiae ouetensis, un somptueux cartulaire gardé dans les archives de la cathédrale d'Oviedo (ms. 1), et daté vers 1120.

L'acte diplomatique comme ‘preuve' dans l'écriture de l'histoire au travers de deux cas hispaniques…

Etudier la valeur donnée à l'acte diplomatique au regard de l'écriture historiographique à partir de deux exemples hispaniques, tous deux composés durant la première moitié du XIIe siècle. Les textes

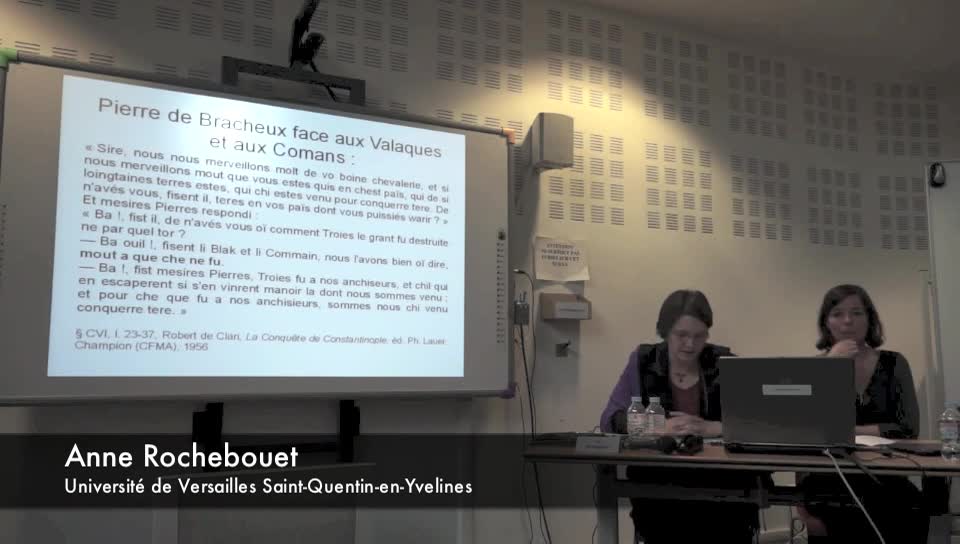

La présence de réalités documentaires dans les récits de la chute de Troie : entre l'insertion ency…

Pour aborder l'histoire antique, qui tient une place de choix dans les connaissances des lettrés au Moyen Âge, les documents sur lesquels l'auteur médiéval peut s'appuyer sont, du fait de la période

“Si com jou truis el livre escrit” : les références externes dans la Chronique rimée de Philippe Mo…

Nombre de chroniques de langue française, surtout dans les premiers siècles de l'écriture historique francophone, sont des adaptations plus ou moins fidèles d'un ou plusieurs textes latins antérieurs.

Mémoire des lettres et des lois : modalités d'insertion et interprétation des traces documentaires …

Les Mémoires de Philippe de Novare se fondent sur le témoignage de l'auteur, observateur et acteur des événements qu'il rapporte.

Une histoire à usage politique : les Gesta episcoporum de l'évêque Gérard de Cambrai († 1051) et la…

Sis au carrefour des aires de domination française, flamande et germanique, Cambrai constitue à la fois le siège de l'immense diocèse double d'Arras-Cambrai et le centre névralgique d'un petit comté

Auctoritas et références dans les chroniques roumaines du Moyen Âge : entre légende et attestation …

Les Roumains du Moyen Âge ont commencé à écrire leurs chroniques avec une attitude de combattants, qui doivent défendre leurs origines et surtout légitimer leurs droits territoriaux aussi dans une «

Intertextualité et stratégies d'autorité dans les Gesta abbatum de Conques (XIIe s.)

Improprement désignés comme chronique par l'érudition moderne, les Gesta abbatum de Conques constituent un cas d'oeuvre historiographique assez brève (quelques folios), dont la rédaction peut être

Écrire l'histoire de Stonehenge : narration historique et fiction romanesque (XIIe-XVe s.)

Il est question d'étudier l'écriture de l'histoire à travers l'épisode de la construction de Stonehenge et ses remaniements, de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth au Brut de Wace et à

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

Les oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

L'écriture de la première croisade : la fin de Renaut Porcet dans les récits des XIIe-XIIIe s.

Les oeuvres de la première croisade présentent la particularité de relater l'histoire de la communauté franque en Terre sainte peu de temps après la conquête effective de Jérusalem.

Réinventer la croisade dans le XVe siècle : sur l'originalité de la réécriture de l'histoire

Sur deux réécritures de l'histoire de la croisade : l'Historia Gotefridi de Benedetto Accolti (1415-1464) et l'Historia Jerusalemitana de Thomas Ebendorfer (1388-1464).

La réécriture de l'histoire chez Jean Froissart. Le chroniqueur face à ses sources

Les Chroniques de Jean Froissart ont fait maintes fois l'objet d'études fort savantes, portant sur la question de son écriture historiographique (P. Ainsworth, 1990 ; M. Zink, 1998 ; J.- M. Moeglin,

Intervenants et intervenantes

Chercheuse au LAMOP (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris) (Université Paris 1) (en 2013)

Historienne d'art et médiéviste espagnole

Docteur en histoire médiévale (depuis 2004). Vice-président de la Fondation des sciences du patrimoine (depuis 2013). Maître de conférences à l'Université de Saint-Quentin-en-Yvelines (de 2006 à 2016). Directeur d'étude à l'EHESS (depuis 2016). Responsable du Groupe AHLOMA au Centre de Recherches Historiques et directeur des Éditions de l'EHESS (2023).

Membre de l'École française de Rome de 2002 à 2005

Professeure des universités, spécialiste des études occitanes, en poste à l'Université Paul-Valéry, Montpellier 3 (en 2021)

Titulaire d'un doctorat d'histoire à Paris 1 en 2002, spécialiste du moyen âge. Maître de conférences à l'Université Montpellier 3 (en 2010).

Docteur en histoire de l'Université de Paris 1 (en 2000). Maître de conférences en histoire médiévale à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (en 2008). A soutenu une habilitation à diriger des recherches en histoire médiévale à Paris 1 (en 2011). Professeur, Université Paris-Saclay (en 2023)

Maître de conférences en langue et littérature médiévales à l'Université de Lorraine (2021). Philologue

Membre de l'École française de Rome de 2015 à 2018

Médiéviste

Directeur territorial à la Communauté d'Agglomération de Saint Quentin en Yveline

Titulaire d'un Doctorat en Littérature et civilisation française de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris III, en 2011. Lectrice à l'Université de Reading (Angleterre)

Maître de conférence en histoire du Moyen Âge à l'université Jean Monnet (Saint-Étienne) (en 2023). Auteur d'une thèse en Histoire médiévale à Paris 4 en 2011.

En activité : Universität Zürich, Suisse (en 2008)

Auteur d'une thèse en Histoire à Aix Marseille 1 en 2011

Docteur de recherche en philologie romane. Spécialiste de Dante et de la littérature occitane médiévale

Agrégée de lettres modernes, docteur de l'Université de la Sorbonne nouvelle. Enseigne la littérature médiévale à l'Université de Rouen (en 1994)

Auteur d'une thèse en Langue et littérature françaises à Paris 10 en 2010

Agrégée de lettres modernes et docteur de l'Université de la Sorbonne nouvelle.

Maître de conférences à l'Université Paul-Valéry, Montpellier (en 1998).

Professeur de langue et de littérature médiévales à l'Université Blaise-Pascal de Clermond-Ferrand (en 2010)

Agrégé d'histoire, Spécialiste de l'histoire de la gastronomie et de l'alimentation au moyen âge.

Professeur (Université de Tours, 2016)

Maître de conférences (Université de Paris 1, 2002)

Chercheuse à l'université de Cluj-Napoca (en 2013)

Professeur agrégée à l'Université de Nantes (en 2010)

Ancien élève de l'Université de Namur et de l'Université catholique de Louvain, Nicolas Ruffini-Ronzani a soutenu en 2014 une thèse de doctorat intitulée Église et aristocratie en Cambrésis (fin IXe-mil. XIIe siècle)

Spécialiste d'histoire médiévale. Professeur à l'université de Blologne (en 2003). Membre du conseil d'administration du Centro Europeo di Studi Normanni (CESN), membre associé de l'Office Universitaire d'Etudes Normandes (OUEN) et rédacteur du Dizionario Biografico degli Italiani (en 2017)

Travaille au Département d'histoire de l'Université d'Orléans en 2004

Enseignante-chercheuse à l'Université d'Orléans et membre du Laboratoire Pouvoirs, Lettres, Normes (POLEN) (en 2022)

Agrégée d'histoire, DEA hist. médiévale. Membre de la Casa de Velázquez (2006-2008). Auteur d'une thèse de doctorat en Histoire médiévale, de l'Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 en 2009

Traduit du latin en français

Historien. Enseigne à l'École pratique des hautes études, IVe section (en 1999)

Auteur d'une thèse de doctorat en Langue et littératures française déposée à l'Université Paris10

Auteur d'une thèse en Études médiévales à Paris 4 en 2017