Morange, Michel (1950-.... ; biologiste)

Michel Morange, Biologiste moléculaire et historien des sciences, ENS Ulm et Université Paris 6

Michel Morange

Né en 1950

Statut :

Professeur de biologie à l’ENS et à l’Université Paris 6, Directeur du centre Cavaillès d’histoire et de philosophie des sciences de l’ENS.

Parcours :

- 1978 : Thèse d’enzymologie à l’Institut Pasteur

- 1978 : Thèse de 3ème cycle en philosophie portant sur l’histoire et l’épistémologie de la biologie moléculaire sous la direction du professeur Jacques Merleau -Ponty

Spécialités :

Michel Morange a maintenu une double activité, scientifique (biologie moléculaire et cellulaire, biologie du développement), historique et philosophique. Dans ces derniers domaines, sa recherche porte sur les transformations des sciences du vivant au XXème : histoire de la biologie moléculaire, caractéristiques particulières de l’Ecole française de biologie moléculaire. Ses travaux les plus récents portent sur les avatars de la question «qu’est ce que la vie ? », la signification exacte de la post-génomique et les difficultés de l’interdisciplinarité en biologie.

Bibliographie :

Michel Morange a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire de la biologie.

Michel Morange (ed.), L'Institut Pasteur: Contributions a son histoire, La Découverte, Paris, 1991.

Michel Morange, Histoire de la Biologie Moléculaire, La Découverte, Paris, 1994 et 2003.

Michel Morange, La part des gènes, Odile Jacob, Paris, 1998.

Travaux scientifiques de François Jacob, Odile Jacob, Paris, 2002 (Présentés par Nadine Peyriéras et Michel Morange, Introduction de Michel Morange).

Michel Morange, Les mousquetaires de la nouvelle biologie: Monod, Jacob, Lwoff. Pour La science, coll. Les génies de la Science, Février 2002.

Michel Morange, La vie expliquée ? 50 ans après la double hélice, Odile Jacob, Paris, 2003.

Michel Morange, Les secrets du vivant : Contre la pensée unique en biologie, La Découverte, Paris, 2005.

Michel Morange, A quoi sert l’histoire des sciences ?, Editions Quae, Paris, 2008.

Vidéos

clôture dans le cadre du forum "nos vies microbiennes : un forum contre l'éradication"

Clôture par Michel Morange (Université Pierre-et-Marie-Curie et École normale supérieure), dans le cadre du forum "Nos vies microbiennes : Un forum contre l'éradication", organisé par Victoria Lee,

What does a ‘global history’ of biology bring to us ?

To write a global history of life sciences from Antiquity to extant research, from molecular biology to ecology and ethology is an impossible task, the promise to be inaccurate and wrong in many

L'homme et le singe - Michel Morange

Une conférence du cycle : Qu'est ce que la vie ? Où en est la connaissance du génome ?Par Michel Morange, Biologiste moléculaire et historien des sciences, ENS Ulm et Université Paris 6

Le monde est-il mathématique ?

À travers des séquences de commentaires de texte, allant de Platon à Poincaré, en passant par Galilée ou Hume, nous découvrons comment, tout au long de l'histoire, les plus grands esprits et les

Le temps

Jean-Pierre Briand, physicien des particules élémentaires et François Jullien, philosophe, évoquent, l'un et l'autre leur conception de la notion de temps. Aristote, Platon, Saint-Augustin, Thomas d

La science pense-t-elle ?

Lorsque Heideger écrit en 1954 : " La science ne pense pas ", il parle en tant que métaphysicien. Sortie de son contexte, cette formule a connu la postérité et est alors devenue très provocatrice.

Les sciences de l'esprit

Que signifie percevoir, reconnaître un visage, manier le langage, être conscient, penser, ressentir une émotion ? Ces interrogations autrefois littéraires et philosophiques sont devenues récemment

Le vivant

Michel Morange, qui dirige un important laboratoire de biologie moléculaire à l'École Normale Supérieure, définit ce qu'il faut entendre par "vivant", brosse les grandes lignes du consensus actuel sur

Les révolutions scientifiques

L'histoire des sciences est jalonnée de grands bouleversements qui ont pour certains, changé de fond en comble notre vision du monde. Comment ces "révolutions" scientifiques adviennent-elles ? Quelles

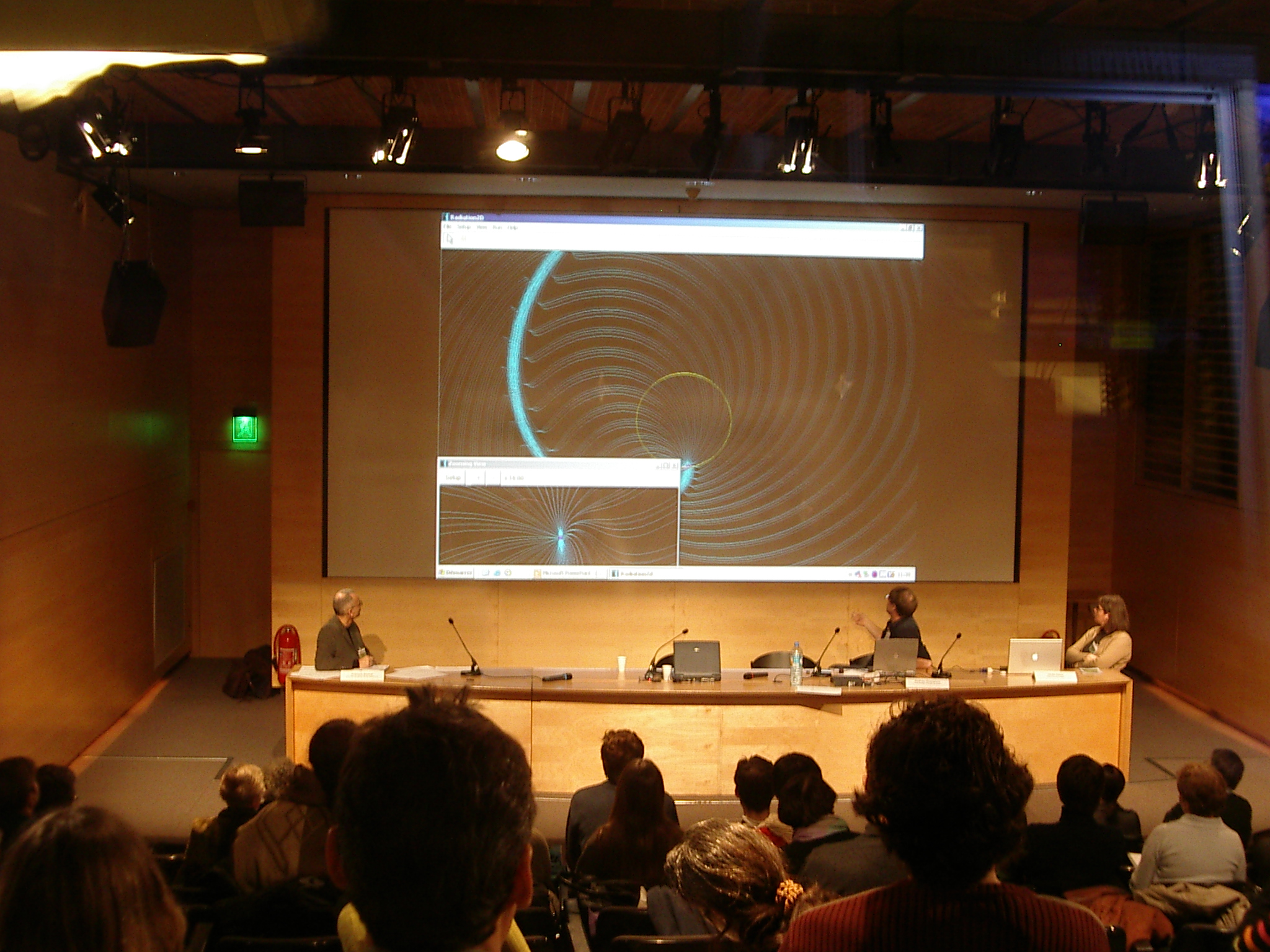

Physique et biologie dans un perspective historique

A l'occasion de l'année de la physique, ce colloque est destiné à présenter comment se met en place un débat interdisciplinaire, en analysant quel est l'apport de la physique aux sciences du vivant.