Notice

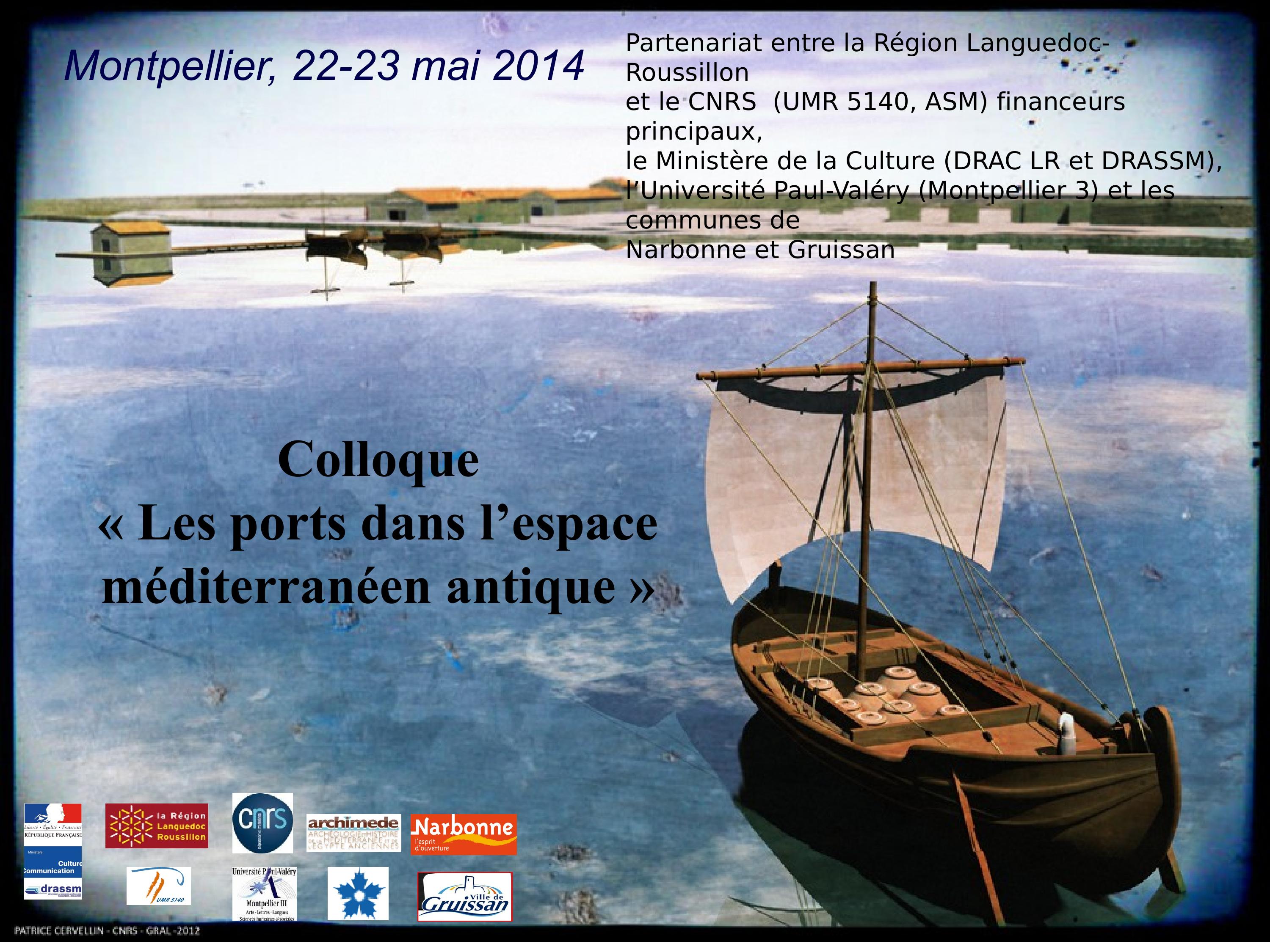

Le port fluvial d'Arles et ses avant-ports maritimes

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Les recherches subaquatiques récentes menées par le DRASSM dans le Rhône à Arles et au large de la Camargue face aux Saintes-Maries-de-la-Mer apportent des informations nouvelles sur le fonctionnement du système portuaire arlésien.

Ces données concernent tout d'abord un vaste espace situé à l'embouchure de l'ancien Rhône de Saint-Ferréol, où se trouvait très probablement l'un des avant-ports maritimes principaux - avec Fos-sur-Mer - de la cité d'Arles. Dans ce secteur aujourd'hui submergé, l'étude d'une vingtaine d'épaves romaines, échouées principalement au Ier siècle de notre ère, a permis de restituer le paléorivage, dont le tracé présente une forme à peu près circulaire. L'exploration sous-marine de ce vaste lobe d'embouchure ouvert sur la mer a livré des ancres antiques qui attestent l'existence d'une zone de mouillage et de circulation. De plus, la découverte de blocs de calcaire dispersés, parfois percés d'un orifice comme sur les « navalia » de l'anse Saint-Gervais à Fos-sur-Mer, signale vraisemblablement la présence d'édifices implantés sur des atterrissements du Rhône. Ces différents éléments sont associés à un très riche dépotoir portuaire constitué principalement d'amphores et de céramiques, qui soulignent l'ampleur des échanges commerciaux dans cette zone et montrent que ce site fonctionne sans discontinuité entre la VIe s. av. J.-C. et le VIe siècle de notre ère.

D'autre part, l'étude des épaves en Camargue et dans le lit du Rhône à Arles enrichit notre connaissance des navires impliqués dans l'organisation des trafics commerciaux, au sein d'un vaste espace nautique situé à la charnière entre la navigation maritime et la distribution fluviale des denrées. Devant les Saintes-Maries-de-la-Mer, un groupe varié d'épaves comprend d'abord des navires hauturiers, à fort tirant-d'eau, dont les plus grands restaient au mouillage vraisemblablement dans le lobe d'embouchure. Il s'agit ensuite de caboteurs maritimes dotés d'une quille mais à fond relativement plat, qui pouvaient emprunter les étangs et franchir la passe d'embouchure. Certains d'entre eux possèdent en commun un système d'assemblage par ligatures de la membrure au bordé, attesté seulement sur une dizaine d'épaves en Méditerranée, principalement entre Narbonne et Arles. Il correspond à une tradition très particulière, à une période où la construction navale antique n'utilise plus depuis longtemps de ligatures végétales pour assembler ses structures. Près d'une douzaine d'épaves antiques marquent ensuite, sur la rive droite du Rhône à Arles, la spécificité d'une zone de rupture de charge et de redistribution des marchandises. Elles se déclinent en plusieurs groupes incluant d'abord des navires maritimes de petit tonnage, dotés d'une quille, qui pouvaient cependant remonter le fleuve. Viennent ensuite des embarcations fluviomaritimes très ouvertes aux influences méditerranéennes, assemblées notamment par tenons et mortaises avec un fond plat dépourvu de quille. Les traces d'organismes marins décelées sur leur fond de carène attestent qu'elles fréquentaient la mer, sans doute au moment d'alléger les gros bateaux de charge stationnés dans les avant-ports maritimes. On compte enfin des chalands typiquement fluviaux, à fond plat, de type monoxyle assemblé.

Ces épaves sont incluses dans de grands dépotoirs de type urbain et portuaire qui révèlent l'ampleur et la richesse des activités commerciales qui se déroulaient à Arles sur la rive droite du Rhône. C'est en effet là, au pied d'une très belle façade monumentale dont témoigne la découverte dans le fleuve de nombreux éléments architecturaux et statuaires, que prenait place le principal port fluvial d'Arles, entre la fin de la République romaine et l'Antiquité tardive. Les très riches ensembles de mobiliers issus des fouilles conduites sur ces dépotoirs livrent de nombreuses informations nouvelles sur la vie matérielle et les échanges commerciaux dans l'un des plus grands ports de l'Empire.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

Géoarcheologie du bassin portuaire d'Ostia : localisation, chronostratigraphie et comparaison avec …

GoiranJean-PhilippeD'après les textes, Ostie aurait été fondée par Ancus Marcius, le quatrième roi de Rome vers le milieu du VIIe s. av. J.-C.. L'objectif de cette fondation est triple : il fallait donner à Rome

-

Connecting Rome to Portus, Ostia and the sea: the canal system of Claudius and Trajan

KeaySimon J.By the second quarter of the 2nd century AD, Imperial Rome was supplied with foodstuffs and materiel from across the Mediterranean through a network of ports on the Tyrrhenian coast of Italy.

-

Restitution de la morphologie littorale et aménagements portuaires de Forum Iuli

ExcoffonPierreBonnetStéphaneAujourd'hui totalement comblé et situé à l'intérieur des terres, le port romain de Fréjus, exceptionnellement préservé de toute construction récente, constitue l'un des témoignages les plus

-

À l'autre bout de la Garonne. Burdigala : un port fluvio-maritime antique de l'Arc Atlantique

GerberFrédéricLes fouilles réalisées par l'Inrap, en 2002-2003, à Bordeaux sur les quais de Garonne ont permis de démontrer que le port antique n'était pas cantonné dans l'embouchure de la Devèze. Outre les

-

Carpologie en contexte portuaire romain : économie végétale et environnements des sites de Caska (I…

TillierMargauxLa carpologie, discipline archéobotanique, étudie les graines et les fruits issus des sédiments archéologiques et permet de caractériser l'économie végétale des sociétés passées au sens large

-

Patavium et ses ports fluvio-lagunaires. Le cas du portus ou forum de Mino Meduaco

GirottoValentinaNel sito di Lova, presso le lagune a sud-est di Padova, indagini risalenti agli ultimi decenni del secolo scorso e tra 2010 e 2012 hanno evidenziato la presenza di un complesso architettonico di

-

Ingénierie hydraulique et opérations de canalisation en Cisalpine : quels éléments de comparaison a…

RousseCorinneLorsque les Romains s'installent dans la basse plaine du Pô, au début du IIe s. av. J.-C., ils rencontrent un environnement dominé par les terminaisons deltaïques de grands systèmes

-

Construire dans l'eau : aménagements antiques à interpréter dans la Lagune de Venise

ZabeoMarcoDes récentes découvertes archéologiques effectuées dans la Lagune de Venise ont donné une nouvelle impulsion au débat, jamais tout à fait apaisé, sur les origines de la ville des Doges et, plus

-

Géoarchéologie des ports antiques lagunaires en Méditerranée

MorhangeChristopheComme l'ont déjà souvent écrit les géographes et les historiens depuis la Renaissance, l'humanité exerce son action sur un espace anisotrope, lourd d'héritages. Cet environnement « reçu » est un

-

Techniques de bonification d'une zone palustre au Ier s. à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

MartyFrédéricLe site de l'Estagnon est situé à Fos-sur-Mer, à 150 m du littoral actuel, sur le tiers nord-ouest de la pointe de Saint-Gervais. Les recherches entreprises dans ce secteur laissent supposer l

-

Le Mas Desports : un établissement portuaire antique et médiéval sur les communes de Lunel et Marsi…

ScrinziMaximeL'établissement du Mas Desports est localisé sur une légère éminence bornant l'ancien rivage de la corne nord-orientale de l'étang de Mauguio. Les prospections menées par Cl. Raynaud, F.

-

Le système portuaire fluvio-lagunaire de la vallée du Bétis (Guadalquivir), réflexions sur son orga…

Des BoscsFrançoiseDepuis la plus haute Antiquité, du fait de la puissance des marées qui affectent cette zone du littoral Atlantique, en partie liée elle-même à la proximité du détroit de Gibraltar, la vaste

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

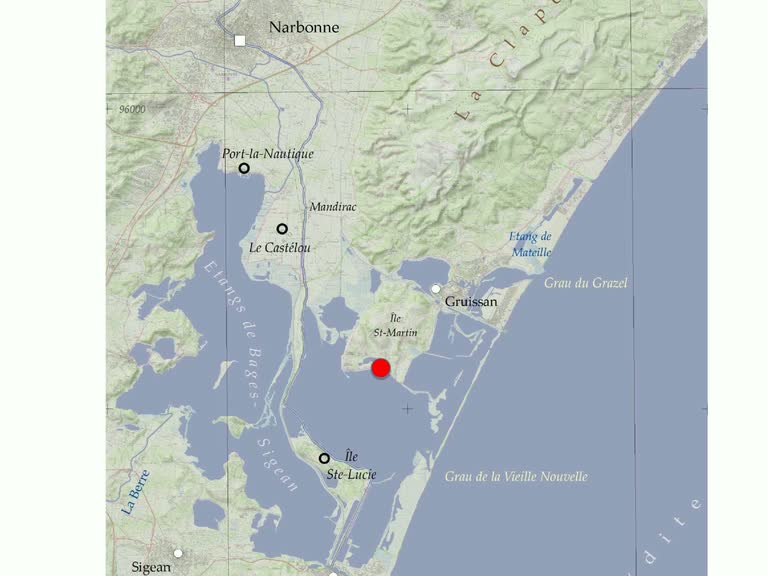

L'établissement littoral de Saint-Martin à Gruissan : un avant-port de Narbonne ?

DuperronGuillaumeLe site de Saint-Martin, situé sur la commune de Gruissan à une douzaine de km au sud-est de Narbonne, occupe une position remarquable au cœur des étangs narbonnais. Les recherches conduites

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

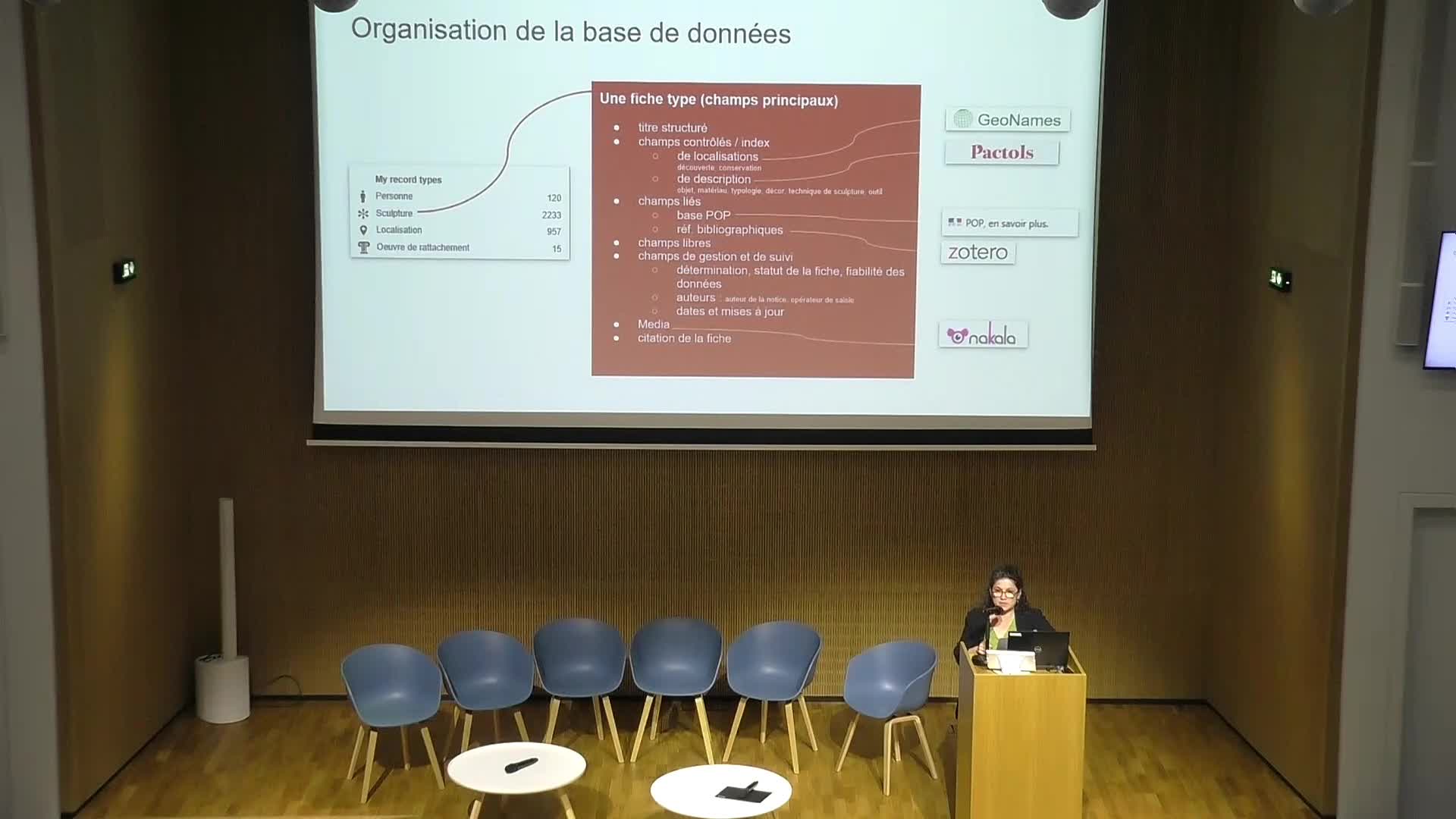

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

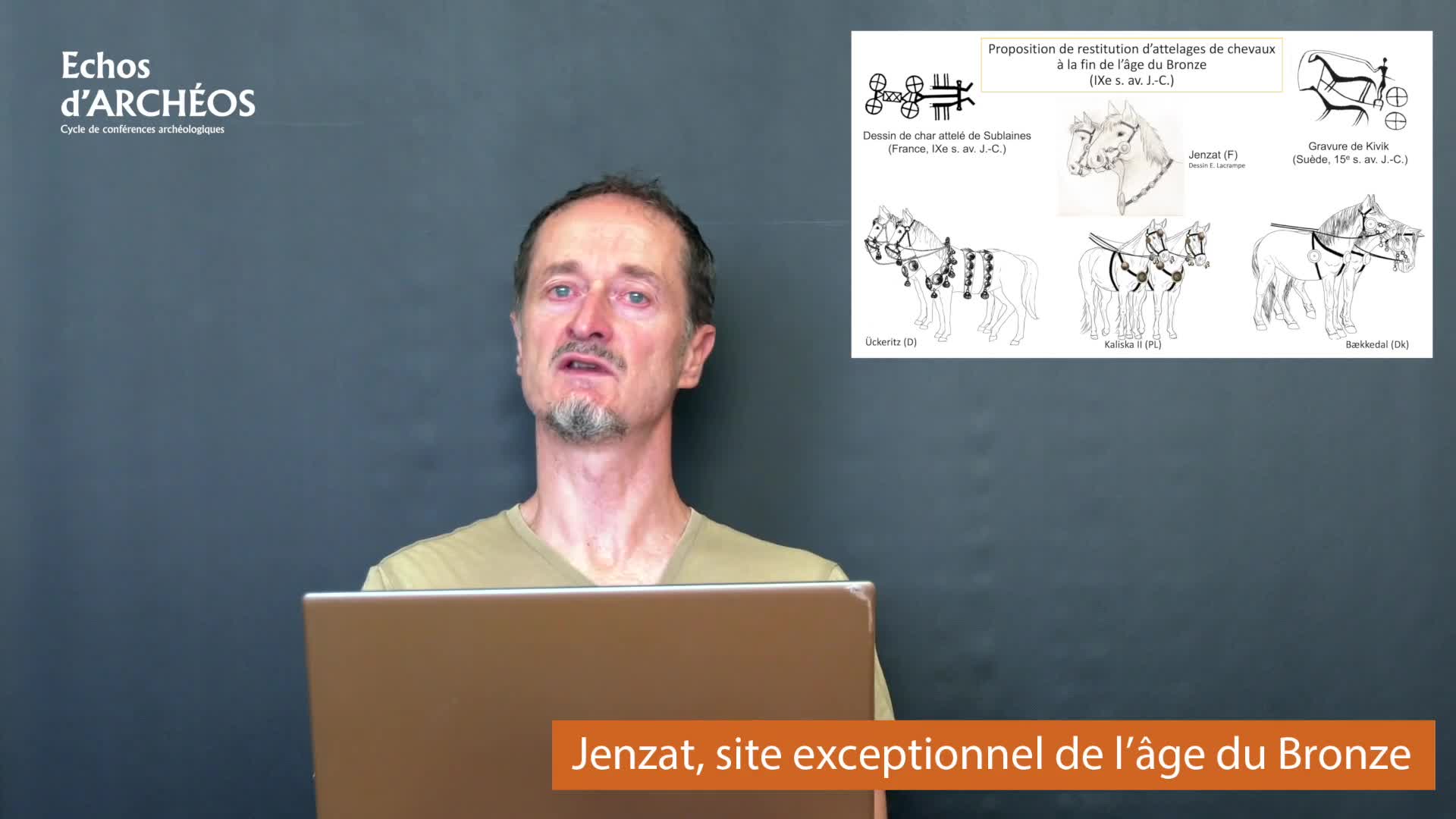

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).