Notice

Le Mas Desports : un établissement portuaire antique et médiéval sur les communes de Lunel et Marsillargues (Hérault)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

L'établissement du Mas Desports est localisé sur une légère éminence bornant l'ancien rivage de la corne nord-orientale de l'étang de Mauguio. Les prospections menées par Cl. Raynaud, F. Favory et J.-L. Fiches en 1987 et 1988 ont mis en évidence sept zones de concentration de mobilier avec une première occupation datée du Néolithique et une réoccupation au milieu IIe s. av. J.-C. jusqu'à nos jours. Desports présente - en sus de son nom- tous les caractères d'un établissement portuaire : topographie d'interfluve, situation sur les axes majeurs de circulation. Ces caractères ont été confirmés et amplifiés par les prospections archéologiques qui ont mis l'accent sur la multiplicité, l'étendue et la hiérarchisation des secteurs occupés, ainsi que sur la densité des fragments de céramique d'importation méditerranéenne. La position centrale du lieu de Portus au sein du peuplement littoral du Languedoc oriental a, en partie, justifié une nouvelle opération de prospection durant l'automne 2012 sous la direction de Cl. Raynaud et M. Scrinzi, afin de compléter et préciser la documentation.

Outre une première occupation mal caractérisée entre le Néolithique moyen et final, le site est réinvesti dès le milieu du IIe siècle av. J.-C. comme l'atteste l'analyse du mobilier céramique qui met en avant la prédominance des importations italiques. Les données céramologiques associées à une position du site au niveau de la corne orientale de l'ancienne lagune, constituent des arguments en faveur de l'hypothèse d'un établissement portuaire.

Les faibles indices qui matérialisent l'occupation de la seconde moitié du Ier s. av. J.-C. et de la période augustéenne rendent difficile toute interprétation du site à cette époque. L'hypothèse de rétraction de l'habitat a été donc proposée. Entre le milieu du Ier siècle et le IIe siècle, le peuplement s'organise autour de l'habitat principal en bordure de lagune dont la nature reste à éclaircir. Un établissement assez important est tout de même envisagé, du fait de la présence présumée d'un lieu de culte dédié à Jupiter et Auguste, identifié par la découverte en 1842 d'un autel qui leur est dédié. De plus, il se peut qu'il ait gardé sa fonction portuaire présumée d'origine.

À la suite d'une occupation qui semble ténue aux IIIe et IVe siècles, le réseau commercial qui se développe en Gaule méridionale à la fin de l'Antiquité, avec les importations africaines et orientales, touche le Mas Desports. Au regard de l'Antiquité, les Ve et VIe siècles marquent l'apogée du site du fait de son étendue, évaluée à plus de 4 ha toutes zones confondues, et de la richesse du mobilier céramique. Ce dernier est dominé par les productions régionales, mais également par les importations nord-africaines et de Méditerranée orientale. Le site constitue, dès le Ve siècle, un établissement portuaire voué à la redistribution des marchandises. Néanmoins, l'éminente quantité de céramiques communes à vocation culinaire, ainsi que les différentes zones de concentrations de mobilier ne doivent pas faire oublier qu'à côté de ses fonctions commerciales, le site du Mas Desports est également un grand habitat où les produits importés de Méditerranée et de Narbonnaise sont consommés. La fin du Ve siècle et la première moitié du VIe siècle constituent la période durant laquelle le Mas Desports semble atteindre sa plus grande activité. Cependant, ces échanges faiblissent dès le milieu du VIe siècle avant de s'arrêter durant le VIIe siècle à partir duquel les données deviennent épisodiques alors que nous perdons toutes traces matérielles témoignant d'une occupation du site entre le VIIIe siècle et la fin du IXe siècle.

C'est à la fin du IXe siècle que le Mas Desports présente à nouveau des indices d'occupation avec la mention de l'église Notre-Dame-des-Ports en 897, puis de l'église Saint-Pierre-de-Port en 909. Le nom de Portus que relatent les textes, souligne avant tout une fonction portuaire comme c'était le cas dans l'Antiquité. Cette activité portuaire semble être avérée jusqu'au XIIe siècle, alors qu'à partir du XIIIe siècle, la construction du canal de Lunel marque le déclin du site de Desports qui est relégué à un simple lieu de passage des marchandises. Le Portus et les deux églises sont mentionnées jusqu'au XVIIe siècle, alors que l'église Sainte-Marie est indiquée à l'état de ruine au XVIIIe siècle sur les cartes de Cassini et du canal de Lunel. Portus, aujourd'hui appelé Desports, n'a gardé de son passé portuaire que son nom. Un mas, en lien avec les travaux agricoles de ce secteur, perpétue à présent l'occupation de ce site.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Dans la même collection

-

À l'autre bout de la Garonne. Burdigala : un port fluvio-maritime antique de l'Arc Atlantique

GerberFrédéricLes fouilles réalisées par l'Inrap, en 2002-2003, à Bordeaux sur les quais de Garonne ont permis de démontrer que le port antique n'était pas cantonné dans l'embouchure de la Devèze. Outre les

-

Carpologie en contexte portuaire romain : économie végétale et environnements des sites de Caska (I…

TillierMargauxLa carpologie, discipline archéobotanique, étudie les graines et les fruits issus des sédiments archéologiques et permet de caractériser l'économie végétale des sociétés passées au sens large

-

Le système portuaire fluvio-lagunaire de la vallée du Bétis (Guadalquivir), réflexions sur son orga…

Des BoscsFrançoiseDepuis la plus haute Antiquité, du fait de la puissance des marées qui affectent cette zone du littoral Atlantique, en partie liée elle-même à la proximité du détroit de Gibraltar, la vaste

-

Ingénierie hydraulique et opérations de canalisation en Cisalpine : quels éléments de comparaison a…

RousseCorinneLorsque les Romains s'installent dans la basse plaine du Pô, au début du IIe s. av. J.-C., ils rencontrent un environnement dominé par les terminaisons deltaïques de grands systèmes

-

Construire dans l'eau : aménagements antiques à interpréter dans la Lagune de Venise

ZabeoMarcoDes récentes découvertes archéologiques effectuées dans la Lagune de Venise ont donné une nouvelle impulsion au débat, jamais tout à fait apaisé, sur les origines de la ville des Doges et, plus

-

Géoarchéologie des ports antiques lagunaires en Méditerranée

MorhangeChristopheComme l'ont déjà souvent écrit les géographes et les historiens depuis la Renaissance, l'humanité exerce son action sur un espace anisotrope, lourd d'héritages. Cet environnement « reçu » est un

-

Techniques de bonification d'une zone palustre au Ier s. à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône)

MartyFrédéricLe site de l'Estagnon est situé à Fos-sur-Mer, à 150 m du littoral actuel, sur le tiers nord-ouest de la pointe de Saint-Gervais. Les recherches entreprises dans ce secteur laissent supposer l

-

Le port fluvial d'Arles et ses avant-ports maritimes

DuperronGuillaumeLongLucLes recherches subaquatiques récentes menées par le DRASSM dans le Rhône à Arles et au large de la Camargue face aux Saintes-Maries-de-la-Mer apportent des informations nouvelles sur le

-

Ports fluviaux, ports lagunaires du Rhône et son delta à l'Antiquité : mobilité environnementale et…

LanduréCorinneLes programmes de recherche géoarchéologiques menés en Camargue ont permis d'établir des cartes de l'occupation du sol et géomorphologiques à l'échelle du delta du Rhône. Ces travaux ont

-

Entre fleuve et océan : le port antique de Rezé / Ratiatum (Loire-Atlantique)

GuittonDavidMouchardJimmyLa commune de Rezé est localisée au fond de l'estuaire de la Loire et en rive sud du fleuve, face à la ville de Nantes-Condevicnum. Selon Ptolémée (Géographie, II, 7), Rezé-Ratiatum est située en

-

Le port lagunaire de Kition (Larnaca, Chypre)

BonyGuénaëlleAu Sud-Est de l'île de Chypre, sur les rives de la baie de Larnaca, ouverte vers le levant, l'antique cité de Kition fut fondée au 13ème siècle avant J.-C. Installée sur une ancienne terrasse

-

Patavium et ses ports fluvio-lagunaires. Le cas du portus ou forum de Mino Meduaco

GirottoValentinaNel sito di Lova, presso le lagune a sud-est di Padova, indagini risalenti agli ultimi decenni del secolo scorso e tra 2010 e 2012 hanno evidenziato la presenza di un complesso architettonico di

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

La production de tuiles et de céramiques à l'est du Bois des Lens à la fin de l'Antiquité

ScrinziMaximeLa production de tuiles et de céramiques à l'est du Bois des Lens à la fin de l'Antiquité. Le four du Viala à Saint-Mamert-du-Gard.

-

Le moulin hydraulique à turbine de la villa de Bouc Bel Air (B.-du-Rh.)

ScrinziMaximeLe moulin hydraulique à turbine de la villa de Bouc Bel Air (B.-du-Rh.)

-

L’établissement rural vinicole de la Font de Mauguio (Hérault)

ScrinziMaximeL’établissement rural vinicole de la Font de Mauguio (Hérault)

Sur le même thème

-

Entretien avec Danielle Stordeur

StordeurDanielleDanielle Stordeur est préhistorienne, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialisée dans la néolithisation du Proche-Orient. Elle témoigne de son arrivée à Jalès et de son travail au sein de l

-

Entretien avec Frédéric Abbès

AbbèsFrédéricFrédéric Abbès, ingénieur de recherche au CNRS spécialiste des technologies lithiques néolithiques raconte son arrivée à Jalès, en Ardèche, au sein de l'équipe pluridisciplinaire montée par l

-

Entretien avec Georges Willcox

WillcoxGeorgeGeorge Willcox, archéobotaniste spécialisé dans l'origine de l'agriculture au Proche-Orient, témoigne de son arrivée à Jalès et sur la place de l'archéobotonique au sein de l'équipe pluridisciplinaire

-

Entretien avec Yann Callot

CallotYannYann Callot, Professeur émérite de Géographie, évoque son arrivée et son travail à la commanderie de Jalès, les collaborations scientifiques et l’ancrage territorial du site de Jalès.

-

Entretien avec Emmanuelle Vila

VilaEmmanuelleEmmanuelle Vila, directrice de recherche au CNRS et archéozoologue revient sur son arrivée à Jalès et sur la place de l’archéozoologie au sein de l’équipe pluridisciplinaire réunie par Jacques Cauvin

-

Les Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Arch…

SerraLaurenceRabeIndrafoLes Causeries de l'Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'océan Indien #2 - Archéologie du verre à La Réunion

-

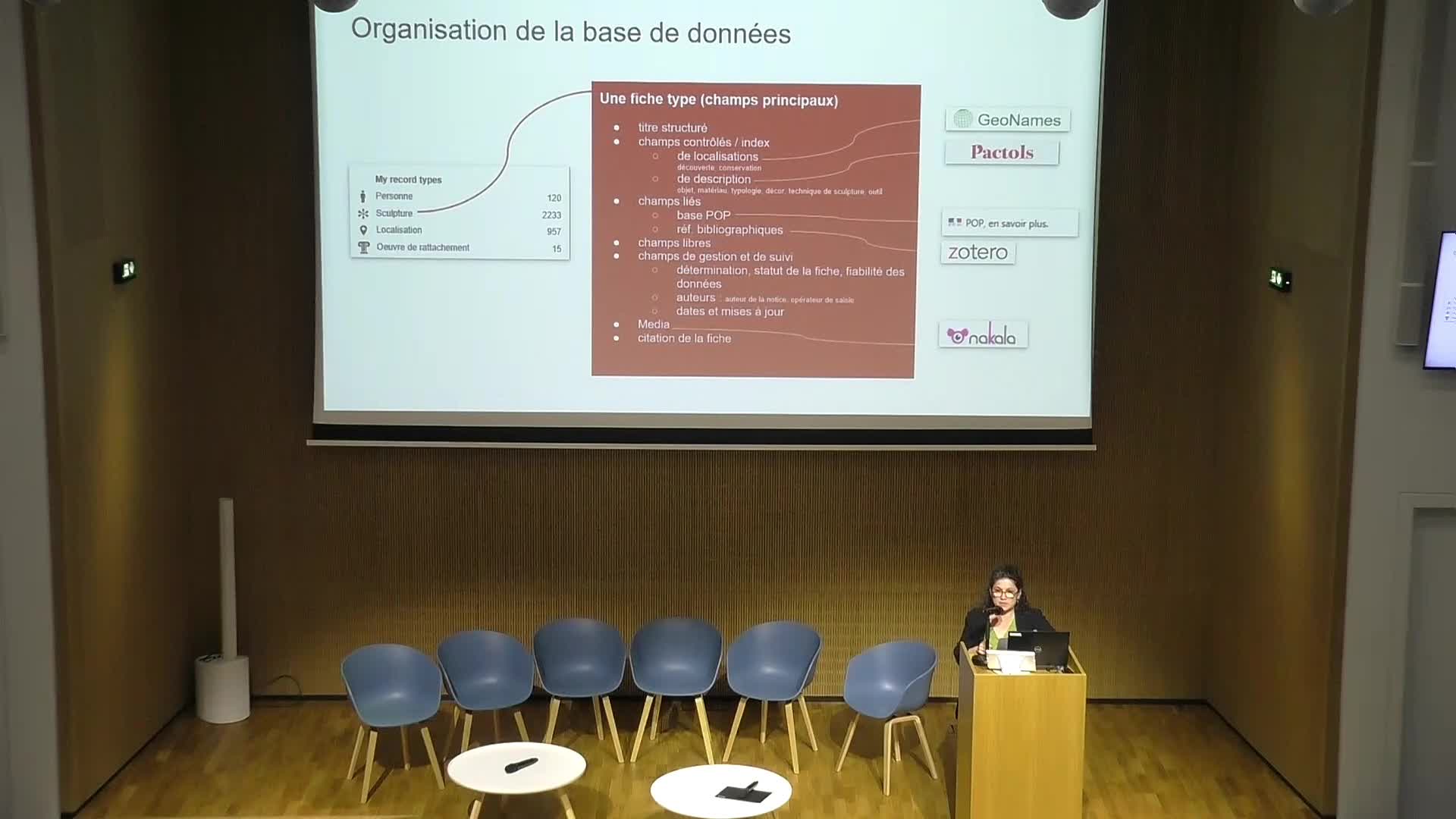

Projet CORPUS SATHMA

FlamminAnnePrésentation du projet CORPUS SATHMA, soutenu par CollEx-Persée dans le cadre de l’appel à projets 2022.

-

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

Digital Benin: a digital platform connecting the displaced royal artefacts from Benin Kingdom

-

Causeries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

PorlierChristopheDelrieuxFabienCauseries Histoire - Archéologie dans les territoires français de l'Océan Indien #1

-

Témoignage de Alain Schnapp

SchnappAlainGuérinAnaëlleDans le cadre de la préparation du 250e anniversaire de son ouverture au public, en décembre 2020, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) a mené une collecte d’archives orales afin de

-

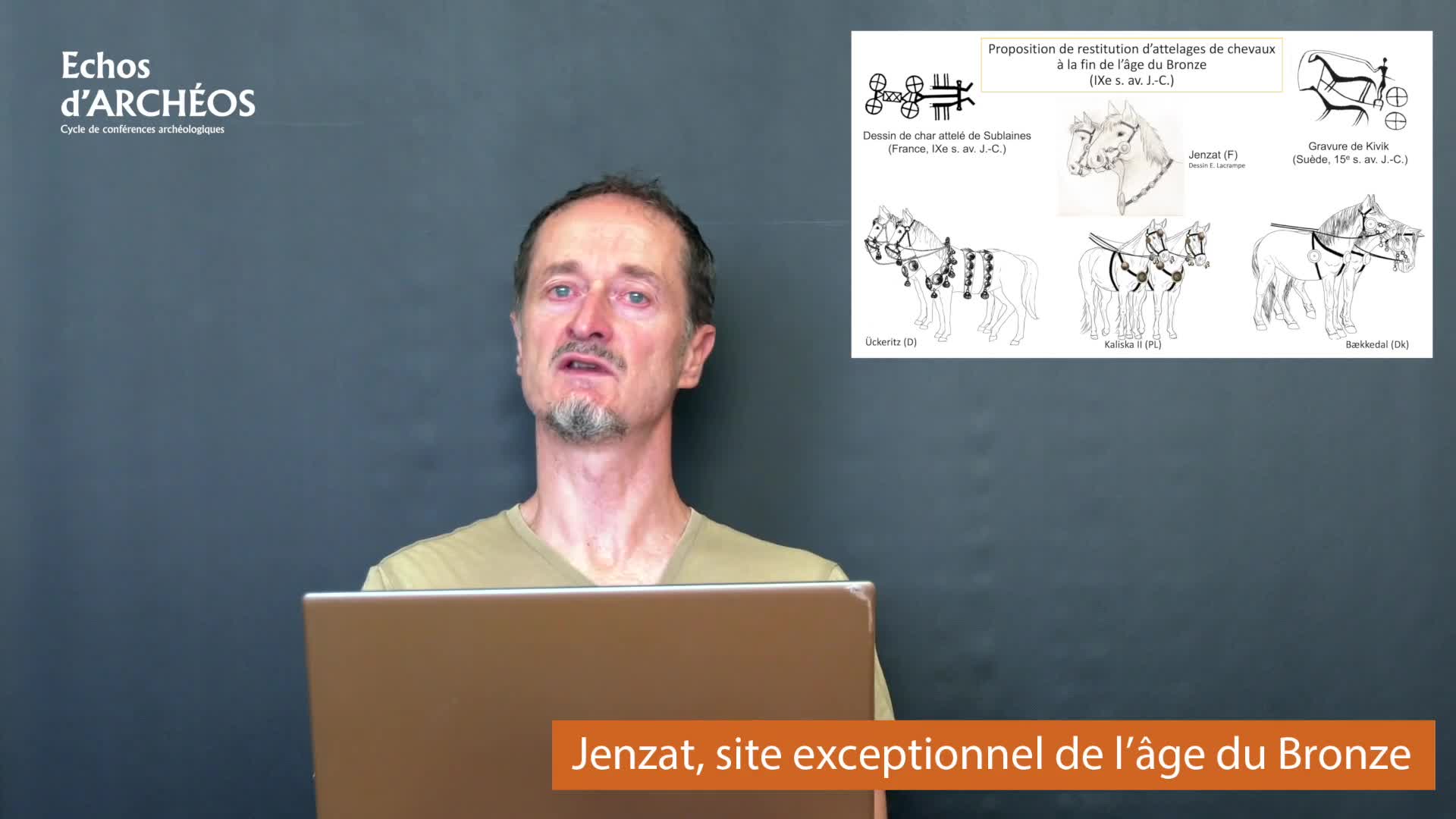

Un site exceptionnel de l’âge du Bronze : Jenzat (Allier)

MilcentPierre-YvesPierre-Yves Milcent, archéologue (Université Toulouse) nous fait découvrir le site de Jenzat où il mène des fouilles depuis 2019. Site exceptionnel par les dépôts métalliques découverts.

-

Introducing Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)

Find out more about the research activities of Archéosciences Bordeaux (UMR 6034).