Chapitres

- La qualité : une mise sous contrôle de l’activité médicale ?05'51"

- Un modèle de qualité technocratique : la rationalisation des choix budgétaires11'27"

- La mise en œuvre du discours sur la qualité : les références médicales opposables06'07"

- Une qualité industrielle : le milieu hospitalier et le référentiel d’accréditation13'13"

- Des dispositifs concurrents et complémentaires face à l’accréditation officielle05'03"

- Des manières différentes de penser la qualité03'06"

Notice

Les nouvelles formes de régulation des pratiques médicales

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Premier volet de la collection « Les formes de la médecine contemporaine ».

La situation de la médecine contemporaine apparaît, à bien des égards, paradoxale. Elle occupe en effet une position éminente dans le monde contemporain et se voit amener à prendre en charge un nombre toujours plus grand de problèmes biologiques ou même sociaux. Mais les conditions et modes d'exercice de la médecine se sont, ces dernières années, profondément transformés. De nouveaux acteurs (l'usager, les spécialistes de gestion), de nouveaux outils (les recommandations, Internet), de nouvelles logiques (la qualité) sont apparus, pouvant constituer des contraintes mais aussi des ressources pour l'exercice.

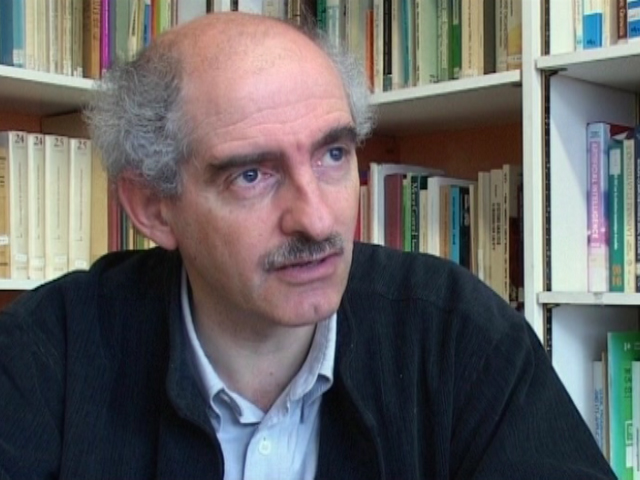

Les auteurs abordent avec Magali Robelet, sociologue, la question de « la mise en place de nouvelles formes de régulation des pratiques médicales ».

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Introduction générale,Bibliographie

L’exercice contemporain de la médecine

par Hervé Levilain, sociologue

La situation de la médecine contemporaine apparaît, à bien des égards, paradoxale. Elle occupe en effet une position éminente dans le monde contemporain et se voit amener à prendre en charge un nombre toujours plus grand de problèmes biologiques ou même sociaux. Mais les conditions et modes d'exercice de la médecine se sont, ces dernières années, profondément transformés.

Depuis le milieu du XXème siècle les médecins disposent d'une consécration (Arliaud, 1987) qui leur a permis d'étendre le champ de compétences de la médecine à de nouveaux domaines : l'alcoolisme, la sexualité, la vieillesse etc. Cette « médicalisation » ne répond pas à la seule logique d'extension d'un marché médical ; elle s'accompagne plus fondamentalement d'une redéfinition complète du « sens du mal » et marque une évolution des sociétés contemporaines dans lesquelles la problématique de la santé tend à supplanter toute autre appréhension de « problèmes sociaux ». La médecine est au premier plan de cette redéfinition du champ de la santé et les sociologues parlent de bio-légitimité pour désigner cette nouvelle emprise de la médecine sur la vie (Fassin & Memmi, 2004) depuis la conception jusqu'après la mort.

L'extension du champ de compétences médical n'est pas sans lien avec la forte légitimité dont les médecins disposent depuis le milieu du XXème siècle mais celle-ci n'est plus de même nature. A la figure ancienne du dévouement personnalisé de « l'homme en blanc » (le « patron » ayant historiquement succédé au médecin dévoué, courant les campagnes) se superpose désormais celle d'une activité plus collective et fortement médiatisée (les « premières chirurgicales ») qui rejaillit sur tout le groupe. « La médecine » est aujourd'hui identifiée à la science et à une haute technicité au service du bien public et de la collectivité. En particulier pour certains segments qui, pour certains, se sont constitués autour des équipements et, pour d'autres, ont vu le développement de l'imagerie médicale (on peut penser à la place de l'échographie en obstétrique) bouleverser les pratiques et le rapport des usagers à la médecine.

Enfin, dans le même temps, où la médecine trouvait sa consécration, les médecins ont réussi en particulier en France à obtenir le monopole d'exercice de la médecine (1892) et à imposer un cadre professionnel à l'exercice leur garantissant leur autonomie tout en les préservant des logiques de marché. Au 20e siècle, la médecine est ainsi devenue un modèle relativement achevée de profession, souvent pris pour exemple par d'autres groupes dans leur constitution professionnelle.

Mais cette description fortement positive de l'évolution de la médecine doit être nuancée. La médecine a aussi connu ces dernières années de profondes transformations quant à ses modes d'exercice. Celui-ci ne cesse de se complexifier. La division du travail croissante entre techniques et spécialités suppose un travail de plus en plus important de coordination : la production du diagnostic s'appuie désormais souvent sur une pluralité de techniques d'investigation du corps. La production du diagnostic doit désormais être organisée et s'opère dans une division du travail entre spécialités dont il faut assurer l'intégration.

Par ailleurs, de manière paradoxale, les progrès de la connaissance s'accompagnent d'une plus grande incertitude (Fox, 1988) dans l'exercice. Celui-ci s'exerce désormais au croisement de multiples logiques parmi lesquelles on peut citer : la judiciarisation -laquelle témoigne que la légitimité médicale n'est plus incontestée- la proto-professionnalisation des patients -ceux-ci sont de mieux en mieux informés et disposent de supports de connaissance qui étendent le champ de la médecine mais rendent plus incertain et contradictoire son exercice- ou encore l'émergence du médicament et de la molécule pouvant constituer un enjeu propre de la consultation faisant du médecin un simple prescripteur. Enfin, depuis le milieu du XXème siècle, une nouvelle figure est apparue : le patient. Il constitue une véritable contrainte pesant sur l'exercice à la fois sous la forme collective des associations de malades et sous celle individuelle du sujet muni de droits.

Dans l'exercice quotidien, de nouveaux objets peuplent la pratique, semblant traduire une plus forte administration de la médecine : Le médecin référent, la carte Vitale, les RMO puis les recommandations (comme le montre dans ce module M Robelet). Des travaux ont pu montrer que certaines disciplines, comme la cancérologie, se sont édifiées depuis longtemps au croisement de logiques de recherche, industrielles, médicales et politiques (Pinell, 1992). Mais d'autres spécialités et la médecine générale elle-même s'exerce de plus en plus au croisement d'une pluralité de logiques qui peuvent brouiller le « colloque singulier » et venir compliquer le déroulement « consensuel » de la consultation (pour une présentation des modèles consensuels et conflictuels de la relation thérapeutique voir P. Adam et C. Herzlich 1994). Depuis les années 1960, la médecine générale a placé la relation médecin – malade au centre de l'exercice médical.

Sur le plan de son organisation professionnelle, l'image d'homogénéité du corps que le groupe avait réussi à imposer depuis le XIXème devient de plus en plus difficile à préserver : la diversification des secteurs et un processus de spécialisation contribuent à renforcer l'hétérogénéité des conditions d'exercice.

La régulation de l'exercice et des pratiques médicales et / ou économiques au nom d'une plus grande efficacité et efficience semble faire son chemin. Les disparités de densité ou de recours au soin, les inégalités de santé ou même les comportements de certains médecins (CMU) questionnent l'organisation professionnelle de l'activité ayant jusqu'alors prévalue. En France, le numerus clausus, longtemps considéré comme la pierre angulaire de la régulation d'un marché professionnel, fait question et semble annoncer en regard de la faiblesse d'autres modes de régulation, de fortes disparités de densité médicale.

En regard de ces nombreuses tensions, cette ressource se propose d'analyser quelques transformations pesant sur l'exercice contemporain de la médecine :

1. La mise en place de nouvelles formes de régulation des pratiques médicales (M. Robelet),

2. Les dynamiques d'introduction et de réception des recommandations en médecine (P. Castel),

3. Les transformations de l'exercice en médecine générale (M. Winckler).

Eléments de bibliographie

• M. Arliaud, Les médecins, Paris, La Découverte, 1987.

• D. Fassin, D. Memmi (dir.), Le gouvernement des corps, Paris, Ehess, 2004.

• R. Fox, L’incertitude médicale, Paris, L’Harmattan, 1988

• P. Pinell, Naissance d’un fléau. Naissance de la lutte contre le cancer en France (1850-1940), Métailié, Paris, 1992.

Pour prolonger, deux « manuels » de niveau 1er et 2e cycle universitaire :

• P. Adam, C. Herzlich : Sociologie de la maladie et de la médecine ; Nathan Université, Coll “ 128 ” Paris, 1994

• D. Carricaburu, M. Menoret : Sociologie de la santé. Institutions, professions et maladies Paris, Armand Colin, 2004, 235 p

,Bibliographie

- Arliaud M., Robelet M., « Réformes du système de santé et devenir du “corps médical” », Sociologie du travail (2000) 42, p. 107-108.

- Robelet M., « L’hôpital sous le prisme des indicateurs. Le travail intermédiaire de production de la transparence hospitalière », Buisson-Fenet H., Mercier D. (Dir.). Espace Privé et Espace Public : Quels outils de Gestion ? Individualisation, irrigation des outils et abolition des frontières entre organisation publique et entreprise, 2008.

- Robelet M., « Les médecins, l’État et la politique des réseaux de santé en France », Vion A., Le Bianic T., Action publique et légitimité professionnelle, Paris : LGDJ, 2007.

- Robelet M., « La métamorphose inachevée du clinicien en gestionnaire : le médecin coordonnateur en maison de retraite », Sociologie santé, 2007.

- Robelet M., « Réformes du système de santé et mobilisation éthique des médecins : un regard sociologique sur l’éthique des professions », in Éthique médicale et politique de santé, Economica, 2005, pp. 145-157.

- Robelet M., « La grande désillusion des médecins libéraux : ente la tentation de la division et l’espoir de l’unité retrouvée », in De Kervasdoue J., (dir.), Crise des professions ou crise du système de santé ?, Dunod, 2003, 329 p.

- Robelet M., Les figures de la qualité des soins, rationalisation et normalisation dans une économie de la qualité, Thèse de doctorat de sociologie, 2002.

- Robelet M, « Mobilisations autour du développement de l’évaluation médicale en France », Politix, n° 46, 1999, p. 74-75.

- Robelet M., Lapeyre N., « Féminisation des groupes professionnels : en médecine générale comme ailleurs ? », in Bloy G., Schweyer F-X., Approches sociologiques de la médecine générale : Etat des recherches récentes et perspectives, Rennes : Editions ENSP, 2008.

- Robelet M., Lapeyre N., « Les mutations des modes d’organisation du travail au regard de la féminisation. L’expérience des jeunes médecins généralistes », Sociologies pratiques, n°14, 2006.

- Robelet M., Lapeyre N., Zolesio E., Les pratiques professionnelles des jeunes générations de médecins. Genre, carrière et gestion des temps sociaux. Le cas des médecins âgés de 30 à 35 ans, Rapport pour le Conseil National de l’Ordre des Médecins, Février 2006.

- Robelet M., Teil A., « Le secteur sanitaire face à de nouveaux impératifs de compétences et de formation en gestion », Cahiers hospitaliers, septembre 2007.

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Les dynamiques d'introduction et de réception des recommandations en médecine

MagroRaymondLevilainHervéCastelPatrickDeuxième volet de la collection « Les formes de la médecine contemporaine ». La situation de la médecine contemporaine apparaît, à bien des égards, paradoxale. Elle occupe en effet une position

-

Devenir médecin aujourd'hui

MagroRaymondLevilainHervéWincklerMartinTroisième et dernier volet de la collection « Les formes de la médecine contemporaine ». La situation de la médecine contemporaine apparaît, à bien des égards, paradoxale. Elle occupe en effet une

-

A l'épreuve des inégalités de santé au travail

MagroRaymondVolkoffSergeLa sociologie face aux inégalités de santé au travail constitue le quatrième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues

-

A l'épreuve des inégalités culturelles

MagroRaymondLeverattoJean-MarcLa sociologie à l'épreuve des inégalités culturelles constitue le cinquième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues.

-

A l'épreuve des inégalités scolaires

TerrailJean-PierreMagroRaymondLa sociologie à l'épreuve des inégalités scolaires constitue le premier volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues. Les

-

A l'épreuve des inégalités de genres

MaruaniMargaretMagroRaymondLa sociologie à l'épreuve des inégalités de genres constitue le deuxième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues.

-

A l'épreuve des inégalités au travail

GollacMichelMagroRaymondLa sociologie à l'épreuve des inégalités au travail constitue le troisième volet d'une série de cinq programmes consacrés aux inégalités sociales. Elles sont un objet récurrent pour les sociologues.

Sur le même thème

-

L'autonomie au coeur du travail éducatif au quotidien

WinanceMyriamRéflexions à partir de la recherche Polyordinaire sur l'ordinaire des familles dont un des membres est polyhandicapé

-

L’éducation démocratique : recherches ethnographiques sur l’autonomie scolaire et politique en Fran…

BaudeMatiasLa thèse porte sur une ethnographie comparée d’écoles démocratiques en France et au Québec. Ces établissements scolaires, privés et hors contrat, se caractérisent par la tenue de conseils d’école, qui

-

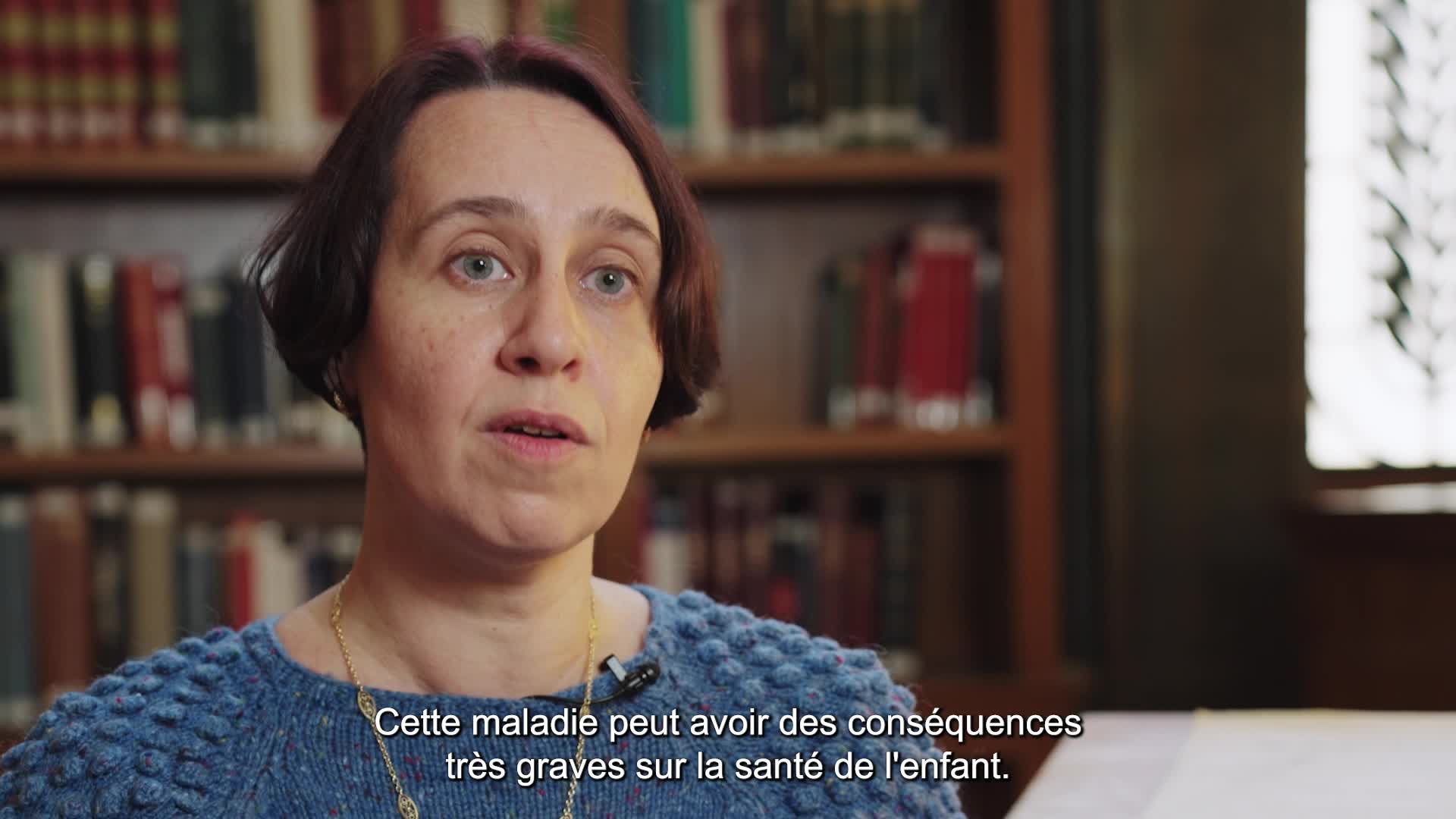

Nathalie Sage Pranchère - Médaille de Bronze du CNRS 2024

Médaillée de bronze du CNRS 2024, Nathalie Sage-Pranchère est une spécialiste de l'histoire de la médecine. À travers l’étude d’archives du XIXe siècle, elle explore l’histoire des professions

-

Préparer l'évaluation Hcéres

LustrementAmandineBretelHenriLeón y BarellaAliciaFournierDominiqueRetrouvez, dans ce webinaire, le retour d'expérience des Universités Paris-Saclay, Lille et de l'INRAE suite à leur dernière campagne d'évaluation Hcéres.

-

Femmes médecins d’hier à aujourd’hui : du procès de Jeanne Lescallier au XVI e siècle aux femmes mé…

PennutoConcettaDepuis 2016, les statistiques attestent d’une augmentation constante des femmes inscrites en faculté de médecine, bien que les données concernant les spécialités médicales révèlent encore des

-

3-1 - Respecter les critères d’évaluation

Cette vidéo aborde la question des critères d’évaluation des projets de recherche dans Horizon Europe et y explique en détaille les trois critères principaux qui y sont évalués, c’est-à-dire l

-

4-2 - Connaitre l’évaluation du projet : une étape cruciale

Cette vidéo, explore l'évaluation des projets, qu'ils soient nationaux ou européens, et qui est effectuée par des experts indépendants selon des critères stricts.

-

4-3 - Devenir experts évaluateurs

Cette vidéo explique le processus et le rôle d’un expert évaluateur pour la Commission Européenne. C’est une opportunité d'approfondir sa compréhension des projets européens et de développer son

-

Retour d'expérience d'un binôme documentaliste/éditeur

BayouxBasileThomasArmelleBasile Bayoux et Armelle Thomas présentent un retour d’expérience à deux voies sur leur quotidien au pôle éditorial Prairial Lyon Saint-Étienne.

-

Focus sur l'élément 4 du projet COMMONS

DelvalleLaurentLaurent Delvalle est un ingénieur pédagogique chez OpenEdition. Il présente une mise au point de l’Élément 4 du projet COMMONS, projet qui vise à fluidifier l’accès aux services d’OpenEdition, Métopes

-

La médiation numérique à l’Œuvre. Enjeux des dispositifs immersifs au musée de l’Œuvre Notre-Dame

PotierStéphanepar Stéphane Potier et Stéphanie Baunet Klein

-

Initiation à l’analyse de réseaux

Ruiz FaboPabloLes réseaux constituent une structure pratique pour représenter des données relationnelles de façon à donner un aperçu de groupes et interactions.