Notice

INSPE | Éduquer 2020 | Atelier 06 | S’écrire pour faire collectif

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

S’écrire pour faire collectif

Par Bruno Hubert

Résumé

« Ecrire c’est se dire, c’est situer le rapport à l’écriture du côté de ce qui fait la singularité de chaque scripteur, de ce qui lui est propre, qui le distingue des autres » (Barré-De Miniac, C., 2015, p. 21). Mais qu’on soit enfant d’une classe qui apprend à écrire ou professionnel en formation qui analyse son activité professionnelle, il n’y a pas de subjectivité sans appartenance. Lors de cette période d’enseignement à distance, comment concilier (Hubert, Poché, 2011) l’écriture de soi et l’histoire partagée, dans la perspective d’un projet éducatif commun (Hubert, 2019) ? Comment un individu peut-il par l’écriture – la sienne et celle d’autrui – advenir comme personne et « s’y maintenir dans la communication » (Jacques, 1985, p.45), notamment quand il se trouve isolé ? Quel accompagnement de ce que Delamotte-Legrand et Penloup (2000) nomme le « passage à l’écriture » ? En quoi le brouillage des espaces individuels et collectifs, personnels et institutionnels, nous incite-t-il à questionner les jeux de présence/absence à l’œuvre dans l’acte d’écriture dans un contexte de crise ?Nous voudrions nous appuyer sur des narrations de professionnels ayant eu à faire écrire des enfants ou des apprenants adultes pendant le confinement ainsi que des narrations d’étudiants ayant dû produire et partager des écrits pendant cette période.

Cette recherche utilise une méthodologie utilisée en sciences sociales, dans la tradition du récit de vie, narration par un sujet de tout ou partie de son histoire personnelle, méthodologie théorisée par Gaston Pineau et Jean-Louis Le Grand (2002), fondée par l’école de Chicago et revalorisée par Daniel Bertaux (2010). Le récit de vie, approche biographique, vise à appréhender les phénomènes à l’étude via la narration que le sujet fait de son vécu, dans notre recherche, celui lié à la situation de faire écrire ou d’écrire à distance.

Notre corpus comporte pour l’heure une quarantaine de narrations dont vous trouverez ci-dessous 20 exemplaires.

Le mercredi 10 février 2021 je propose :

- 14h-14h30 Un temps asynchrone de lecture libre de quelques narrations (pour ceux qui n’auraient pas eu le temps de les consulter avant)

- 14h30 Un temps de présentation par B. Hubert (lien zoom envoyé)

- 15h Un temps d’échanges

Bibliographie

- Barré-De Miniac, C. (2015). Le rapport à l’écriture. Aspects théoriques et didactiques. Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion.

- Delamotte-Legrand, R, Penloup, M.-C. (2000). Passages à l’écriture. Education et formation. Presses Universitaires de France, p. 85-106.

- Hubert, B., Poché F., (2011). La formation face aux défis de la responsabilité. Dans Education permanente n°187, L’exigence de responsabilité en formation des adultes, p. 23 à 35.

- Hubert, B. (2019). Accompagner les professeurs dans leur prise de fonction. Dans Pesce, S. & Breton, H. Accompagnement en éducation et formation : dimensions collectives, coopératives et partenariales, Téraèdre, p.85 à 98.

- Jacques, F. (1985). L’Espace logique de l’interlocution. PUF.

Dans la même collection

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 07 Jean-Luc Rinaudo | Le sentiment de présence à distance.

RinaudoJean-LucLe sentiment de présence à distance Par Jean-Luc Rinaudo (A venir)

-

INSPE | Éduquer 2020 - Atelier 04 | Faire classe en temps de crise sanitaire : la question des (re)…

DennyJean-LucOuvrardEliseFaire classe en temps de crise sanitaire : la question des (re)configurations des espaces scolaires

-

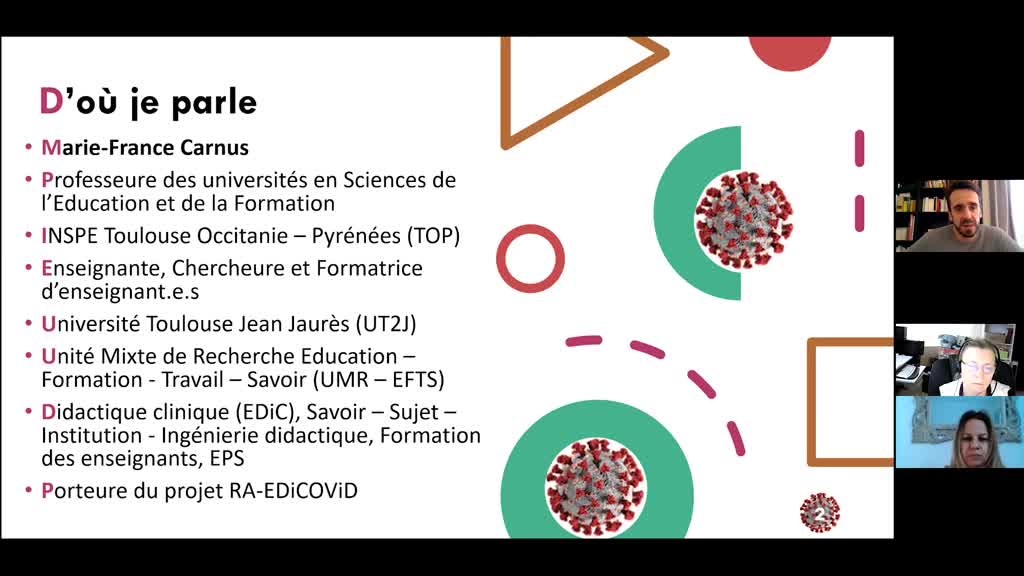

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 04 Marie-France Carnus | Crise sanitaire, « continuité pédagogique » et rupt…

Crise sanitaire, « continuité pédagogique » et ruptures professionnelles : vers de nouvelles formes de coopération dans la recherche – action EDiCOViD. Par Marie-France

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 - ATELIER 02 | Les collectifs de travail enseignants à l’épreuve du distanciel…

Les collectifs de travail enseignants à l’épreuve du distanciel : (se) réguler autrement ?

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 01 Stéphane Bonnery | CIRCEFT-ESCOL Paris : Crise COVID : Quels processus da…

"Crise COVID : quels processus dans l’exacerbation des risques d'inégalités" par Stéphane BonneryRésumé Au printemps 2020, le système scolaire français a été confronté à la

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 06 Jean-Luc Denny | L’expérience d’apprentissage des étudiants à l’épreuve d…

L’expérience d’apprentissage des étudiants à l’épreuve du confinement sanitaire : mise en débat et perspectives Par Jean-Luc Denny La mise en œuvre de la continuité

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 - ATELIER 05 | Expériences heureuses et épreuves constructives en contexte de …

Expériences heureuses et épreuves constructives en contexte de crise : propositions d’analyse de récits d’enseignants ayant enrichi leurs pratiques et leur rapport au métier durant le confinement

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 03 Hervé Le Crosnier | L’École sans école : ce que nous apprend le confineme…

Le CrosnierHervéL’École sans école : ce que nous apprend le confinement scolaire Par Hervé Le Crosnier À la fermeture des écoles pour cause de COVID, des médias au ministère de l'Éducation nationale, les discours

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 - ATELIER 01 | Transformer le soin en période de crise sanitaire : création d’…

Transformer le soin en période de crise sanitaire : création d’un site par l’équipe de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHU Robert Debré Par Benjamin Landman

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 05 Sylvain Genevois | Enseigner en contexte hybride. Quels changements dans …

Enseigner en contexte hybride. Quels changements dans les pratiques pédagogiques et dans la professionnalité enseignante ? Par Sylvain Genevois Résumé La crise sanitaire

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 - ATELIER 03 | Distance transactionnelle et classe virtuelle : quels enjeux po…

Distance transactionnelle et classe virtuelle : quels enjeux pour gérer une situation de crise ?

-

INSPE | ÉDUQUER 2020 | 02 Jean-François Cerisier | Hybrider pour recentrer l’ingénierie techno-péda…

Hybrider pour recentrer l’ingénierie techno-pédagogique sur l’activité de l’élève Par Jean-François Cerisier La période de confinement a -de nouveau- souligné l’importance centrale de l’activité