Chapitres

- Présentation01'06"

- Álvaro Vasconcelos04'16"

- Joël Roman26'45"

- Vassiliki- Piyi Christopoulou20'57"

- Álvaro Vasconcelos01'51"

- Joël Roman03'36"

- Question du public19'04"

Notice

Comptoir de la FMSH

Intellectuels français en exil : les implications de l’hospitalité

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Durant la guerre de 1939-1945, plusieurs intellectuels Français payèrent de leur vie leur engagement dans la Résistance active (Jean Cavaillès, Marc Bloch, Victor Basch, Maurice Halbwachs, Jean Prévost), d’autres choisirent, volontairement ou non, l’exil. On peut évoquer les noms de Roger Caillois en Argentine, Raymond Aron et Simone Weil en Grande-Bretagne, ou encore Jacques Maritain, Claude Lévi-Strauss, André Breton ou Paul Vignaux aux Etats-Unis, à New York. Si tous se considèrent comme hostiles au nazisme et à l’occupation de la France, ils divergent vite sur l’attitude à avoir envers celui qui émerge progressivement comme une figure capable d’incarner la France Libre, celle du général de Gaulle. On s’interrogera sur la portée de cette expérience de l’exil, qui fut pour la plupart temporaire et n’occasionna pas comme pour de nombreux exilés allemands par exemple, une adhésion à une nouvelle patrie d’adoption.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

TRANSCRIPTION

Je vais effectivement partir au fond de cette question des intellectuels français réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale dans différents pays, mais surtout aux États-Unis, mais je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur cet aspect-là pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que cette expérience de l'exil pour ces intellectuels n'aura pas été, pour la plupart d'entre eux en tout cas, une expérience extrêmement marquante. D'abord parce qu'elle aura été relativement brève, limitée dans le temps. Quelques-uns resteront aux États-Unis, mais très, peu, Maritain notamment, mais la plupart d'entre eux rentreront assez vite en France et reprendront le cours "normal" de leur existence, donc de leurs recherches et de leurs réflexions. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que l'impact de la guerre sur les intellectuels français est beaucoup plus important en ce qui concerne tous ceux qui seront entrés dans la Résistance et qui mourront dans la Résistance. Il y en a une série qui seront très importants, de Marc Bloch à Cavaillès, en passant par Jean Prévost, on pourrait en citer d'autres. Cette expérience sera peut-être plus traumatisante et plus importante que celle de l'exil de quelques-uns d'entre eux. Ces quelques-uns n'étaient que quelques-uns. Ce n'est pas la majorité des intellectuels qui choisiront l'exil. La manière dont la vie intellectuelle française va se recomposer après la Seconde Guerre mondiale va tourner autour de gens qui, pour l'essentiel, n'étaient pas en exil et n'ont pas connu cet exil. Je pense notamment à Sartre, à Merleau-Ponty, à ces gens-là qui vont être sur le devant de la scène après. Les problèmes qui vont occuper le devant de la scène, c'est évidemment la question de la guerre froide qui va tout de suite arriver, la question des deux blocs et les questions politiques et sociales liées à cette situation qui bouleversent et remanient complètement les cartes qui étaient celles pendant la guerre. On peut le rappeler, à l'époque, l'Union soviétique faisait encore partie des alliés avec les États-Unis. Dans les années 50, ça devient complètement insensé parce que les gens s'interrogent : qu'est-ce qu'on va faire quand les Russes vont arriver à Paris ? C'est la grande question. Donc le contexte sera très différent et les réflexions seront très différentes. Tout ça n'empêche pas qu'on peut évoquer des noms. On peut se souvenir de Roger Caillois en Argentine, on peut se souvenir de Bernanos au Brésil. Il y avait plusieurs intellectuels qui étaient réfugiés dans différents pays. Et surtout, en ce qui concerne les États-Unis, il y avait Claude Lévi-Strauss, André Breton par exemple, mais aussi Antoine de Saint-Exupéry, Jacques Maritain ou Paul Vignaux. Je dirai un mot de Paul Vignaux parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très connu et qui a joué un rôle très important, en France notamment, dans la période de l'après-guerre. Paul Vignaux est un philosophe catholique, un philosophe catholique spécialiste des questions du nominalisme. Tout son travail universitaire, il l'a consacré à la question du nominalisme. Les grands auteurs du nominalisme sont des auteurs médiévaux du 14ᵉ siècle, le principal d'entre eux étant Guillaume d'Ockham, un auteur anglais, mais à l'époque, tout le monde écrivait en latin. Ce n'est pas tout à fait par hasard que Paul Vignaux aura été un grand spécialiste du nominalisme et ce n'est pas sans rapport avec ses engagements, car ses engagements vont être, dans la foulée de ceux de Jacques Maritain en faveur de la démocratie, un engagement profond dans le syndicalisme. Aux États-Unis, il va développer toute une série de contacts avec les syndicats américains en essayant de faire passer de l'argent des États-Unis vers les syndicats français, CGT, CFTC en France, etc. Il sera assez vite un des dirigeants importants de la CFTC de l'époque, la Confédération française des travailleurs chrétiens. En même temps, dans la période de l'après-guerre, il va animer un travail considérable qui est celui de la revue Reconstruction et qui, au sein de la CFTC, va être la part combattante de cette minorité de la CFTC qui va batailler jusqu'à obtenir, en 1964, la déconfessionnalisation de cette organisation, qui va se transformer en CFDT. La CFDT, je ne la présente pas, on en parle beaucoup en ce moment. C'est devenu l'une des principales organisations syndicales françaises, probablement la plus importante en nombre aujourd'hui. Elle vient de là. Le rôle de Paul Vignaux a été très important dans cette déconfessionnalisation, mais aussi dans cette idée qu’on pouvait s'engager dans la cité sans avoir forcément des valeurs religieuses à l'esprit. On pouvait s'engager pour des raisons qui étaient des raisons laïques, des raisons propres à la sphère autonome qui est celle du politique, ou en l'occurrence ici du social. Je crois que cette idée n'est pas sans rapport avec la conception théorique qui était la sienne, comme philosophe, du nominalisme. On pourra y revenir plus longuement, mais ce serait un peu compliqué. Je voulais juste signaler ça. Deuxième chose que je voulais évoquer aussi, c'est que ces intellectuels, notamment ceux de New York, sont extrêmement tiraillés. Ils sont évidemment tous fondamentalement anti-vichystes et antinazis, mais ils sont aussi tiraillés entre deux influences importantes, qui sont d'une part l'influence américaine, le rôle important des États-Unis et de la politique américaine, et d'autre part, la référence à De Gaulle. Certains d'entre eux sont farouchement gaullistes, mais beaucoup d'entre eux aussi sont farouchement anti-gaullistes tout en étant résistants. Ces tensions seront importantes et vont jouer aussi un rôle sur l'impact limité qu'aura eu cette expérience de l'exil pour eux parce que ce sont ces querelles-là qui vont être les plus importantes à leurs yeux, plus que les liens qu'ils ont pu nouer avec les Américains et l'influence qu'ils ont pu exercer aux États-Unis. Ce sont des choses qui jouent et vont jouer un rôle. On peut retrouver, dans les biographies de chacun de ces individus, des pages intéressantes sur ce qu'ils ont pu faire à cette époque-là. Je parlais de Vignaux tout à l'heure. Vignaux publie aux États-Unis, en 41, un livre qui s'appelle Traditionalisme et syndicalisme, qui est une démolition complète du corporatisme de Vichy. Il énonce les conditions d'un syndicalisme démocratique tel qu'il va être développé ensuite dans les années d'après-guerre. Si vous voulez plus de précisions là-dessus, je vous cite deux références. D'une part, un livre d'Emmanuelle Loyer qui s'appelle Paris à New York, Intellectuels et artistes français en exil 1940-1947, paru en 2005 chez Grasset, et un article d'Anne-Marie Duranton-Crabol, Les intellectuels français en exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un recueil qui s'appelle Matériaux pour l'histoire de notre temps. (Je ne connais pas) le lieu de publication, il a été publié en 2000. Cet article, vous le retrouvez facilement sur Internet. Il est accessible sur une base de données. Si ça vous intéresse de creuser cet aspect, on pourra y revenir dans la discussion. Je voulais me concentrer plus sur la question de l'hospitalité. Pourquoi ? La question de l'étranger en général et la question de l'accueil des étrangers est une question qui n'aura cessé d'être une question active. Beaucoup d'intellectuels vont être très vite sollicités pour venir en aide à un certain nombre d'étrangers et de réfugiés. Tu les citais, il y avait les réfugiés du Portugal. Il y avait avant encore ceux de l'Espagne. Après, il y aura ceux de la Grèce. Il y a toute une série de rencontres qui vont être tout à fait fructueuses pour un certain nombre d'entre eux. Et après, dans les années 70, ce seront les exilés qui viendront du Chili ou d'Argentine. Et bien sûr, après, les exilés d'Europe et d'Europe de l'Est, Jacques Rupnik vous a parlé à propos de Kundera. Il me semble qu'à partir du début des années 80, cette question va s'infléchir et on va être beaucoup moins sur la question de l'accueil des exilés intellectuels que plus généralement sur la question de l'accueil des étrangers, parce que va s'imposer dans l'agenda politique en France cette question des étrangers comme une question qui peut devenir ou qui peut apparaître comme une question majeure, essentiellement à cause de l'usage qu'on en fait et du rôle que ça va prendre dans le débat public sous la pression de l'extrême droite, l'extrême droite de l'époque, c'est-à-dire du Front national de l'époque qui s'appelle Rassemblement national aujourd'hui, mais ce sont les mêmes, ne vous inquiétez pas. C'est dans ce contexte que deux philosophes, qui sont à mes yeux très importants, Derrida d'une part, et Paul Ricœur d'autre part, vont tous les deux travailler sur cette question de l'hospitalité et travailler ce concept d'hospitalité, essayer de mettre au cœur de leur réflexion l'idée même d'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord, comme tout le monde, qu'ils vont commencer à réfléchir et à faire entendre l'ambivalence de l'hospitalité, ambivalence qui se voit, qui se lit, qui se dit, qui s'entend dans l'ambivalence du mot hôte, puisque l'hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Mais cette ambivalence va plus loin puisque l'ambivalence de l'hospitalité est aussi une ambivalence par rapport à ce terme même d'hôte qui peut être à la fois l'hôte qui reçoit, il y a à la fois une dimension de bienveillance ou d'accueil, et une autre dimension qui est une dimension d'hostilité. L'hôte au sens de hostis, c'est aussi quelque chose qui est important. Il y a dans l'hospitalité, quelque chose qui est un travail autour de cette ambivalence de l'autre, qui peut être un ennemi, mais qui peut être aussi un ami. J'emploie à dessein ces termes parce qu'un grand philosophe politique du 20ᵉ siècle, qui est aussi un grand juriste, un philosophe allemand qui était d'ailleurs, par ailleurs, un philosophe nazi, mais peu importe, Carl Schmitt, a construit toute sa réflexion autour de l'opposition ami/ennemi et en construisant l'idée que le politique, l'essence du politique, c'était cette opposition ami/ennemi, ce en quoi, à mon sens, Carl Schmitt est un très mauvais guide pour comprendre ce qu'est le politique. Je pense qu'il vaut beaucoup mieux s'inspirer de Hannah Arendt qui pensait, au contraire, que l'essence du politique, c'est la capacité de faire ensemble. Je ferme cette parenthèse. Il y a dans cette idée d'hospitalité l'idée que c'est un enjeu qui est précisément autour de ces choses-là. Tant Ricœur que Derrida vont chercher une référence majeure et fondamentale. Le premier qui a utilisé ce mot d'hospitalité avec un sens philosophique extrêmement fort, c'est Kant dans son projet de paix perpétuelle et dans un article où il explique qu'il y a une obligation d'hospitalité universelle. Je vous lis rapidement le passage de Kant. C'est le début de l'article trois de ce projet de paix perpétuelle : "Comme dans les articles précédents, il s’agit ici non de philanthropie, mais de droit ; aussi bien l’hospitalité signifie le droit pour l’étranger, à son arrivée sur le territoire d’un autre, de ne pas être traité par lui en ennemi. On peut le renvoyer, si cela n’implique pas sa perte, mais aussi longtemps qu’il se tient paisiblement à sa place, on ne peut pas l’aborder en ennemi. L’étranger ne peut pas prétendre à un droit de résidence, cela exigerait un traité particulier de bienfaisance qui ferait de lui, pour un certain temps, un habitant du foyer — Derrida met entre parenthèses le mot allemand — Hausgenossen, mais à un droit de visite, Besuchsrecht. Ce droit, dû à tous les hommes, est celui de se proposer à la société, en vertu du droit de la commune possession de la surface de la Terre, sur laquelle, puisqu’elle est sphérique, ils ne peuvent se disperser à l’infini, mais doivent finalement se supporter les uns à côté des autres et dont personne à l’origine n’a plus qu’un autre le droit d’occuper tel endroit." J'ai tenu à dire jusqu'à cette référence à la sphéricité de la terre, qui est très importante chez Kant, et qui renvoie à la finitude de l'espace que nous occupons. Ce qui fonde l'idée d'hospitalité, c'est d'abord le fait que la terre n'est pas extensible à l'infini. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre du risque écologique et dans toutes les dimensions que peut avoir ce risque, cette idée que la terre n'est pas extensible à l'infini acquiert un relief particulier, une importance particulière. Kant fonde sur cette idée-là la caractéristique de l'hospitalité et la nécessité de l'hospitalité. Il dit bien que c'est un droit, ce n'est pas une philanthropie. Ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de sentimentalité vague qui consisterait à penser que les autres sont sympathiques. Non, ce n'est pas la question. L'autre n'est pas forcément sympathique. Simplement, il a le droit de ne pas être traité en ennemi. C'est quelque chose de tout à fait important, ce droit de ne pas être traité en ennemi qui est ce que Kant appelle l'hospitalité, c'est-à-dire le droit de traiter autrui avec cette espèce de bienveillance minimale qui est ce que l'on doit à ceux qui ne sont pas des ennemis, que l'on doit à tout un chacun que nous rencontrons par hasard, ceux que nous côtoyons dans la rue, les voisins, les compagnons de voyage, tous ceux qui existent autour de nous et qui n'ont pas en quelque sorte forcément à être traités en ennemis. On ne doit pas traiter en ennemis ceux qui sont étrangers de passage. Ils exercent ce que Kant appelle un droit de visite, ce droit fondamental qui est que tous les hommes ont la possibilité de parcourir les espaces de la terre. On pourrait continuer à gloser longuement sur cette citation de Kant. Derrida le fait très longuement dans son texte. Il voit, il montre, il ouvre toute une série de portes. Il montre une série de résonances importantes de ce concept d'hospitalité. C'est quelque chose qu'il faut ici comprendre et réfléchir comme quelque chose de fondamental. J'insiste là-dessus parce que Ricœur y voit une contradiction, du moins une tension, entre d'un côté cette exigence universelle d'hospitalité telle que Kant la formule, et d'un autre côté, dira-t-il, le droit exclusif qu'ont les États de contrôler leurs frontières, en vertu précisément de l'idée même de souveraineté étatique. Ricœur montre bien que ce qui fonde l'idée de la souveraineté, c'est qu'un État a le droit de dire : je veux ou je ne veux pas que tel ou tel entre, c'est-à-dire que tel ou tel acquiert la nationalité. Cette espèce de capacité totalement absolue qui a l'État de décider de qui est ou de qui n'est pas national, de décider, pour ceux qui viennent de l'extérieur, est quelque chose qui est important parce que c'est une des dimensions fondamentales de la politique et de la constitution d'une communauté politique. Ça renvoie effectivement à l'existence de communautés politiques instituées dont l'hospitalité ne peut pas être, en tant que telle, partie prenante. Je pense qu'il faut comprendre l'hospitalité comme un correctif nécessaire de cette forme de souveraineté qui, d'abord, met en avant les règles du droit international. Le droit international exige au contraire qu'on puisse d'abord accueillir les réfugiés, qu'on ne fasse pas d'apatrides. Il est au fond un droit qui va protéger a minima des individus, quelle que soit par ailleurs leur situation. C'est un problème qui est apparu de façon très nette et très vigoureuse aux yeux de Hannah Arendt, notamment, puisqu'il y a toujours un passage dans Les Origines du totalitarisme, où elle explique qu'au fond, avant même d'avoir des droits, Ii y a un droit plus fondamental qui est le droit d'avoir des droits. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit d'avoir des droits ? Ça veut dire que le système des droits n'existe que quand on est membre d'une communauté politique, que quand on appartient à une communauté politique, alors que le droit d'avoir des droits, c'est le droit de celui ou de celle qui n'appartient plus à une communauté politique, qui a perdu précisément cette appartenance politique et donc qui a perdu ses droits fondamentaux. Est-ce qu'il a pour autant tout perdu ? Arendt répond à la fois oui et non : "Oui, c'était notre cas quand nous étions réfugiés. C'était la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés." Je rappelle qu'elle avait connu cette existence apatride, particulièrement délicate et difficile, quand elle s'est retrouvée en France, en tout cas où elle était réfugiée, internée dans des camps d'internement par le gouvernement français en tant qu'étrangère, parce qu'elle avait encore, en quelque sorte, une forme de citoyenneté allemande. Donc, vous voyez bien le paradoxe. Mais c'était le cas de beaucoup de gens qui se retrouvaient ainsi dans une situation où, je ne sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Koestler, on était d'un côté mis dans des camps par nos amis, mais aussi mis dans des camps par nos ennemis. On était pourchassés des deux côtés en quelque sorte, et on avait quelque part une sorte d'impossibilité à pouvoir exister. L'idée, c'est que le droit international va essayer de construire un minimum, quelque chose qui soit une sorte de devoir d'accueil à l'égard de réfugiés apatrides, et ensuite de créer les conditions concrètes de cet accueil. Les conditions concrètes de cet accueil, c'est, par exemple, ce qu'on va appeler et qui va exister dans la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à une vie privée et familiale. C'est ça qui fonde, dans notre droit aujourd'hui, le droit à ce qu'on appelle le regroupement familial. Si j'ai quelque part une autorisation de résidence dans ce pays, je peux faire venir ma femme et mes enfants, je peux faire venir ma famille. C'est quelque chose qui concrétise, en quelque sorte, cette dimension du droit à la vie familiale. De la même manière que Ricœur dit qu'il y a quelque chose à construire qui n'est pas simplement l'hospitalité universelle, mais l'hospitalité concrète, effective, Derrida va dire qu'il faut construire des schèmes intermédiaires pour faire que le désir et la loi de l'hospitalité absolue et juste trouvent à se déterminer dans des transformations réelles du droit et de la politique, pour que, en un mot, l'hospitalité absolue devienne aussi habitable que possible. Il y a là, me semble-t-il, une grande ressemblance, une grande similarité entre le propos et la démarche de Ricœur et le propos et la démarche de Derrida. Je rappelle que le texte de Ricœur dont je parle, c'est un texte qui s'appelle La condition d'étranger, qu'il avait rédigé quand il faisait partie d'un groupe de personnalités dirigé par Stéphane Hessel qui était chargé d'élaborer et de réfléchir sur la question de l'étranger et sur ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait construire en matière d'étrangers. Ils avaient joué un rôle important de médiation à ce moment-là, avec notamment un certain nombre de gens qui étaient sans papiers. Donc, il me semble que leurs démarches sont voisines. Dans les deux cas, on ne renonce pas à l'exigence d'hospitalité absolue qui est presque un impératif moral. Derrida montre que ce n'est pas vraiment un impératif catégorique au sens propre, mais peu importe. Cette exigence d'hospitalité absolue qui, évidemment, si on la tient jusqu'au bout, se détruit, parce qu'il faut quand même que cette hospitalité soit rendue viable, possible par des choses qui sont précisément des gestes effectués dans des protocoles, des formes qui viennent construire l'espace de l'hospitalité. Il y a quelque chose qui pourrait être fait. C'est tout un travail de médiation qui me paraît important et dont Ricœur donne un exemple, notamment, en disant que ce travail de médiation, un des lieux importants dans lesquels il se fait, un des lieux principaux dans lesquels il se fait, c'est la traduction. La traduction est en quelque sorte une forme d'hospitalité langagière, dira-t-il. Je cite la phrase complète : "Si la traduction constitue un modèle pour la rencontre de l'étranger, c'est dans la mesure où, dans son fonctionnement même, elle consiste en une véritable hospitalité langagière." Il précise et il développe ensuite cette métaphore, si l'on peut dire, dans l'idée que c'est précisément dans sa langue qu'on va venir laisser habiter la parole de l'autre, et en même temps, dans l'autre sens de la traduction, on va venir habiter l'autre, la langue de l'autre, avec un propos qui vient d'ailleurs. Il y a ce mouvement permanent de la traduction qui fait que la traduction est quelque chose qui a à voir étroitement avec l'hospitalité. Là encore, Derrida dit des choses aussi sur l'idée de la traduction tout à fait analogues et qui consonnent tout à fait avec ce que dit sur ce point Ricœur. Donc une première direction qui pourrait être la question de la traduction. Une deuxième direction, et je vais m'arrêter là, ou peut-être une troisième, mais rapidement, qui me paraît importante, ce serait une direction beaucoup plus concrète. Ce serait, dans l'ensemble des démarches exigées des étrangers pour accéder au séjour ou même à la citoyenneté, la naturalisation, d'adopter ce que j'appellerais une présomption de validité, analogue pour ce qu'on connaît sous la forme de la présomption d'innocence, de telle sorte que ce serait à l'État de faire la preuve de l'impossibilité du séjour et non plus à la personne d'accomplir un véritable parcours du combattant, en fournissant sans arrêt de nouveaux documents, en fournissant sans arrêt de nouvelles preuves qui font que la plupart des gens se perdent dans un maquis administratif incroyable et n'arrivent pas à obtenir les papiers qu'ils demandent, etc. On parle souvent (inaudible) n'arrivent pas ou ne peuvent pas obtenir ces papiers, tout simplement pour des raisons d'incurie ou d'inertie bureaucratique. Ce ne sont pas des gens qui à dessein cachent leur identité, mais des gens simplement qui ne comprennent pas la logique dans lequel l'État les met d'avoir à fournir des choses absolument considérables. Quand vous travaillez un peu là-dessus et que vous regardez les listes de documents nécessaires à fournir pour les étrangers en termes de papiers, ça devient quelque chose d'absolument considérable. Il me semble que sur ce point, il y aurait beaucoup à faire pour partir du fait que pour l'étranger qui demande à résider sous une forme ou sous une autre, il devrait y avoir une forme de présomption à la fois de sincérité, une présomption de bien-fondé, une présomption de validité de sa démarche. Et une troisième dimension qui me paraît être intéressante aussi, peut être qu'il faudrait aussi réfléchir de manière plus élaborée, autour des catégories, qui sont celles de la nationalité, de la citoyenneté, qui sont des catégories extrêmement exclusives à certains égards, particulièrement dans la conception française qui assimile nationalité et citoyenneté, qui introduit entre nationalité et citoyenneté simplement quelque chose qui est plutôt de l'ordre d'une nuance que d'une vraie différence. Je dirai simplement, pas du tout pour m'en inspirer, qu'il y a quelque chose à creuser sur le plan intellectuel de ce côté-là, c'est que ça n'a pas toujours été le cas. Et ça n'a notamment pas été le cas à l'époque où l'Algérie était composée de départements français et où les Algériens étaient considérés comme des nationaux français (d'avoir) la citoyenneté. On a été capable juridiquement, évidemment dans le cadre d'un droit qui était un droit colonial et un droit, à certains égards, extraordinairement ahurissant, de distinguer la nationalité et la citoyenneté. Peut être qu'aujourd'hui on pourrait, dans un autre esprit, tout à fait dans une autre perspective, retravailler là-dessus, retravailler sur des distinctions possibles qui permettraient aussi de créer des formes et des niveaux d'appartenance qui permettraient d'éviter des débats un peu stériles, me semble-t-il, autour des questions d'intégration ou de choses comme ça, dans lesquelles soit on est dedans, soit on est dehors. Or, il y a aujourd'hui toute une série de gens dont le statut n'est ni d'être dedans ni d'être dehors, un statut qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire. Je pourrais prendre d'autres exemples. Je pense aussi qu'on n'a pas assez réfléchi au bénéfice ou à l'intérêt qu'on pourrait trouver dans des formes de binationalité ou de double nationalité, voire de triple nationalité, parfois. C'est pour les individus, mais aussi pour les États, d'une certaine manière, une sorte de richesse. Il y a des choses qu'on pourrait mobiliser, là. Je pense qu'il y a des pistes de réflexion et de travail pour essayer de voir comment cette exigence universelle d'hospitalité sur laquelle on peut développer, je pense que (inaudible) va y revenir, peut aussi se traduire dans des dispositifs, des protocoles, y compris juridiques, concrets et qui auraient une certaine forme d'efficacité. Je vous remercie.

Merci beaucoup, (Joël). C'était très intéressant sur le principe même d'hospitalité (inaudible). (Vous pouvez faire des commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord.)

Ce n'est pas du tout dans ce sens-là, accord ou désaccord. Je ne vais répondre qu'à un point très particulier. Je vais prendre appui sur certains des propos de Joël pour vous amener vers d'autres horizons et partir ailleurs et autrement. Je vais prendre un tout autre chemin. Je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais j'ai choisi de vous emmener vers des chemins de clarification conceptuelle dans l'histoire des idées et pas du tout dans une discussion qui concerne le terrain, mais c'est tout aussi important. Je pense que j'aurais pu commencer par cette clarification conceptuelle pour aller vers le terrain, mais il va y avoir un va-et-vient. Donc, ça va être très différent. Merci, Joël, de cet ancrage dans le réel. Ça va me permettre de partir vers le monde des idées, pas platoniciennes, mais en tout cas conceptuelles. Je voudrais aussi vous dire, je vous remercie encore une fois de m'avoir accueillie, vu le contexte et l'ambiance, je pense que lire un texte (en extension), ce n'est pas du tout ce qui convient, mais pourtant la complexité de (l'action) a fait que j'ai eu envie de reprendre certaines choses et de les mettre par écrit pour ne pas aussi me laisser partir en vrille parce qu'on peut ouvrir des parenthèses… Donc pour bien assurer la structure, la continuité et la cohérence de mon propos, j'ai tout mis par écrit, mais je vais essayer quand même de vous regarder et de ne pas me plonger dans un texte, ce qui n'est pas du tout agréable. De mon côté, je vous propose de rebondir sur cette idée kantienne qui a été bien explicitée par Joël d'hospitalité absolue, mise en question justement par Derrida, ne pouvant être que la réflexion antinomique d'une exclusion absolue. Exclusion absolue, hospitalité absolue. Et cette exclusion absolue ne pourrait être annulée que par une idée analogue, aussi difficile à concevoir que cette dernière. Je vais me placer sur le terrain de l'histoire des idées en adoptant un point de vue conceptuel que je vais expliciter, puisque la question du terrain et de nos préoccupations d'aujourd'hui vient d'être évoquée. Je partirai dans un premier temps d'une problématisation à partir des mots grecs et latins de la rencontre, afin de mettre en évidence dans un deuxième temps, de par l'étymologie elle-même, les paradoxes, les impasses, mais aussi l'ouverture dans l'espérance de ce que Gérard Haddad appelle une fraternité conquise et point naturelle, comme on va le voir. Je vais vous expliquer comment les mots grecs de la rencontre depuis Homère nous renvoient justement vers l'hospitalité. Il y a un lien direct que la recherche a mis en évidence. Il n'y a pas d'hospitalité absolue selon Derrida dans le sens où autrui, dans un sens générique du terme, représente ce qui, dans l'échange verbal, ne passe pas "intégralement", sans pouvoir pour autant se passer de cet échange, car il est le lieu d'une véritable rencontre. La rencontre peut parfois, il est vrai, se passer de mots, mais une immersion dans le lexique extraordinaire de la rencontre, dans la langue grecque depuis Homère jusqu'à aujourd'hui, est on ne peut plus éclairante. Cette recherche nous apprend que plusieurs signifiants expriment la rencontre. Je ne vais pas vous dire les mots grecs, mais plutôt aller vers le sens. Plusieurs signifiants expriment la rencontre comme les mots qui contiennent le préfixe syn-, qui veut dire ensemble ou avec, mais aussi comme deuxième composé le terme de supplication, ce qui est étonnant. Très souvent, on a aussi le préfixe apo-, qui désigne l'éloignement ou la distance qui vient s'introduire entre les deux, désignant par là la bonne distance ou plutôt la bonne proximité. Le terme grec de la réponse (apantisis) contient comme deuxième composé le même terme de supplication, car le suppliant est celui qui est en attente d'une réponse favorable de la part d'un dieu ou d'un hôte à travers cette rencontre particulière. Vous voyez comment on peut broder autour des mots en nous appuyant quand même sur les racines de l'étymologie. Car se rencontrer signifie répondre à l'autre et, en même temps, répondre de ses actes dans le sens de la responsabilité, dans un contexte de supplication non pas unilatérale, mais mutuelle, nous disent les mots. Je vais donner un exemple. Quand Ulysse rencontre Nausicaa, par exemple, dans l'Odyssée, avec cette parole hautement performative, pour rappeler Austin, How to Do Things with Words ou Quand dire, c'est faire, le performatif, il prépare déjà le terrain de la démocratie, qui apparaîtra sept siècles plus tard avec la liberté de parole d'un côté et un souci de l'autre, prenant la forme tantôt de l'hospitalité, tantôt de la compassion, ou plutôt des deux à articuler ensemble. Je cite. C'est Ulysse qui parle. "Je te prends les genoux — dit-il —, je t'implore, je te supplie, je te prends les genoux — c'est le geste —, ô Reine, que tu sois ou déesse ou mortelle." Si l'Iliade est le poème où le cœur et l'intelligence s'élèvent, unis dans la compassion, au-dessus de la mêlée guerrière, l'Odyssée est le poème où l'on voit le même miracle s'accomplir dans la vie quotidienne sous la forme de l'hospitalité. Les Grecs du temps d'Homère traitaient les mendiants avec les mêmes égards, pour les mêmes raisons. C'est pourquoi, quand ils abordent le pays des Phéaciens, Ulysse croit sage de se déguiser en mendiant avant de pénétrer dans le palais. C'est aussi du statut sacré de l'étranger que se réclame Ulysse lorsqu'il s'adresse au cyclope Polyphème. Il dit : "Nous voici donc à tes genoux dans l'espoir que tu nous accueilles et que, de plus, tu nous fasses un don selon la coutume des hôtes." Zeus défend l'étranger comme le suppliant. Il est l'hospitalier, l'ami des hôtes respectables. Pendant la période chrétienne, de la même manière, on se souvient de ces mendiants que l'on traitait avec égards jusqu'à leur offrir une place à la table familiale, parce qu'on voyait en eux des envoyés de Dieu. Pensons à la fameuse icône de la Trinité d'Andreï Roublev dont le sujet est l'hospitalité d'Abraham. La tradition byzantine représentait la Trinité sous la forme symbolique de trois anges reçus à la table d'Abraham, appelée philoxénie, de philoksenía, philóksenos, l'hospitalité — fphílos, aimer ; ksénos, l'étranger. Si je continue maintenant mon périple du côté du français et du latin cette fois-ci, d'autres pistes et d'autres réseaux conceptuels vont s'ouvrir, dont l'éclairage nous évitera une interprétation univoque et donc limitante et limitée. Aux origines du mot rencontre en français, on part vers d'autres horizons, on trouve la prévalence du hasard, mais aussi de l'adversité. On trouve vers 1234 le substantif qui nous donne l'idée de combattre, l'action de combattre, la réplique, la réponse, donc l'action de trouver quelque chose ou quelqu'un par hasard sur son chemin. Il y a, dans la rencontre, à la fois, on l'a vu à travers le grec et le latin, à la fois supplication mutuelle et compassion dans (la philia), mais aussi le risque de l'adversité, cette altérité radicale qui demande sans cesse un effort de "traduction". Pourquoi entre guillemets ? Parce que je l'envisage dans tous les sens du terme, y compris psychique. Et là, on va faire un petit détour par la psychanalyse. N'est-ce pas le sens de ce qu'Antoine Berman appelait l'épreuve de l'étranger, repris merveilleusement bien par le grand psychanalyste disparu récemment, Jean Laplanche, dans sa théorie de la traduction qui prolonge les théorisations freudiennes ? "Encore un métier impossible, dit-il, celui du traducteur", en paraphrasant Freud, qui expliquait que les trois métiers impossibles consistent à éduquer, à guérir et à gouverner. "Politique, thérapeute et éducateur, les trois métiers impossibles, et le quatrième, c'est traducteur", dit Laplanche. Je vais tenter ici un rapprochement assez audacieux, à l'interface de la psychopathologie et du travail de la culture freudienne, la Kulturarbeit, comme dit Freud. Quand un travail de traduction fait défaut (de part et d'autre), est-ce qu'on ne pourrait pas s'autoriser à faire référence à la notion de violence fondamentale de Jean Bergeret ? Je précise que Jean Bergeret est un médecin, psychanalyste et professeur d'université disparu en 2016, qui a mis en évidence que cette violence touche à l'originaire et l'archaïque, renvoyant aux fondations et aux soubassements de la vie psychique de tout un chacun. Violence fondamentale au sens architectural du terme, d'ordre pulsionnel et donc inné, lutte pour la vie et instinct d’autoconservation. Elle est à distinguer de l'agressivité, demeurant toutefois porteuse d'une inquiétante dangerosité. La langue grecque, pour rappeler encore une fois la thèse centrale du Cratyle, est encore une fois révélatrice de sens. Bíos et bia, c'est-à-dire la vie et la violence, ont la même racine. Je pourrais, en suivant mes associations, renvoyer ici à l'histoire de Caïn et Abel, dont nous sommes tous héritiers, à cette rivalité fraternelle dans la rencontre du même, mais qui est autre à la fois, pour interroger, avec le psychanalyste Gérard Haddad, cette idée très répandue selon laquelle le remède à l'exclusion absolue, pour reprendre ce terme, de l'autre et donc à la barbarie se trouverait dans le sentiment fraternel qui nous unirait tous. Or, malgré ce qu'on prône si souvent, la fraternité n'est pas une idée sans tache, surtout pour la psychanalyse. Bien plus que le complexe d'Œdipe, c'est le complexe de Caïn, cette rivalité fraternelle, qui se trouve à l'origine des plus grandes tragédies qui mènent le monde. Le fanatisme, et son énergie haineuse dont la radicalisation, par exemple, puiserait ainsi ses sources dans cette fraternité refoulée, cette frérocité, comme disait Lacan, en condensant en deux mots, férocité et fraternité, qui, de par son refoulement même, s'exacerbe. C'est-à-dire que tout ce qui est refoulé et n'est pas reconnu a beaucoup plus de force. Nous voilà tenus donc à un effort de désidéalisation, un travail de déprise imaginaire pour reconnaître avec Freud que, je cite, "nous vivons psychologiquement au-dessus de nos moyens." Qu'est-ce qu'il entend par là ? Je vais donner une référence historique. Le 16 février 1915, lors d'une conférence à la loge B'nai B'rith, la loge juive de Vienne, alors que la Première Guerre mondiale, la plus sanglante de toutes celles que l'humanité avait connues jusque-là, bat son plein, Freud rappellera, désabusé, ce premier meurtre de la Genèse. Je cite : "Nous sommes tous issus d'une longue lignée d'assassins." Celui qui n'hésitera pas non plus, en citant Balzac, citant lui-même Rousseau, à rappeler dans son texte Notre relation à la mort, de 1915, quelle serait l'affligeante banalité du meurtre, si c'était possible à chacun de nous de "tuer le mandarin" impunément. Il précise dans la même tonalité que "notre inconscient tue même pour des détails" et que cet inconscient ne connaît pas d'autre châtiment que la peine capitale, à l'instar de Dracon à Athènes et sa législation "puisque tout tort infligé — dit-il — à notre moi tout-puissant et autocratique est, au fond, un crimen laesae majestatis". Pour le texte fondateur de la Genèse, ce meurtre fratricide, symbole probablement des relations conflictuelles entre des populations préhistoriques de chasseurs-cueilleurs ou éleveurs nomades et leurs équivalents sédentaires, n'a cessé de fasciner la postérité par sa complexité à plusieurs niveaux interprétatifs. Caïn, l’agriculteur, tantôt fils de Satan et du serpent qui tue par jalousie Abel, le "bon pasteur", figure christique avant la lettre, tantôt au contraire figure du révolté face à l’injustice flagrante d’un Dieu tyrannique et arbitraire dans ses décisions, il n’a cessé d’inspirer et de fasciner tout au long des siècles artistes et écrivains. Le texte de la Genèse pose un certain nombre d'interrogations qu'il est impossible d'aborder ici dans leur ensemble. Je choisis donc de me focaliser sur le point particulier du meurtre fratricide sous le signe de la jalousie, elle-même fondée sur l'envie. Dans un commentaire très détaillé et documenté de cet épisode de la Genèse, la psychanalyste Véronique Donard explique que le récit de la chute qui précède tout autant que le meurtre fratricide qui suit ne peuvent que se compléter et s’éclairer mutuellement, sous le signe de l’envie, qui englobe, selon un grand nombre d’auteurs et surtout saint Augustin, jalousie, convoitise et orgueil. Si, en effet, jalousie et envie se différencient — l’envie désignant la tristesse ou la colère ressenties devant le bien ou le bonheur d’autrui, tandis que la jalousie est un amour passionné qui n’admet pas de partage —, dans la pratique, la jalousie, dit-elle, est si souvent pénétrée d’envie qu’elle en épouse autant la tristesse que la fureur. Car l’envie vise toujours le bonheur de l’autre ou ses privilèges qui font le malheur de l’envieux, mais la jalousie, à travers ce désir d’exclusivité commandée, et le plus souvent teintée de paranoïa, se situe en réalité sur le même plan. Cette façon pervertie de désirer et d’aimer selon la théologie — saint Augustin parle même du "péché" de celui qui se met à haïr son frère de lait, vous vous souvenez, dans les Confessions, le petit voit son frère qui prend sa place — renvoie en réalité à une strate éminemment archaïque de la psyché que la notion kleinienne d'"envie" a illustrée de façon on ne peut plus pertinente, d’autant plus qu’elle lui confère un caractère inné et constitutionnel dès le commencement de la vie. Si le serpent de la Genèse a suggéré que Dieu est un être jaloux de ses privilèges et malveillant, possédant des "richesses" qu’il veut garder pour lui seul, de même le nourrisson, nous dit Mélanie Klein, imagine que le sein qui le nourrit le prive d’une partie des bienfaits qu’il possède et en cas de réelle défaillance de la mère, ce sentiment est renforcé. Il semble que, pour l’enfant, dit Mélanie Klein, le sein qui le prive devienne mauvais, comme s’il gardait pour son propre compte le lait, l’amour et les soins qui se trouvent associés au bon sein. L’enfant se met à haïr et à envier ce sein avare et parcimonieux. Et je vais ajouter : ou encore son frère, censé en jouir davantage que lui. Mélanie Klein n’hésite pas non plus à rapprocher ce que la clinique lui a révélé avec les sept péchés capitaux de la tradition aquinienne. Je la cite : "Ce n’est pas sans d’excellentes raisons psychologiques que l’envie trouve sa place parmi les sept péchés capitaux. J’irai jusqu’à dire que l’envie est inconsciemment ressentie comme le plus grand des péchés parce qu’elle détériore et nuit au bon objet qui est la source de la vie." Véronique Donard met en évidence la proximité d'une interprétation du texte de la Genèse avec les théories kleiniennes en citant André Wénin : "Comme le serpent, la convoitise grossit la limite et fait oublier tout ce qui est donné, tandis que le manque ronge l’être de l’intérieur. Comme le serpent, elle fait voir en l’autre un rival dont il faut se garder et elle soupçonne ses intentions d’être malveillantes, ce qui engendre la méfiance. En réalité la convoitise expulse l’être de l’espace de confiance sans laquelle toute alliance devient impossible et, partant, tout épanouissement vraiment humain." Mais dans un mouvement inverse du précédent, dit Mélanie Klein, elle explique que le bébé est aussi capable d’éprouver de la gratitude envers les richesses et les plaisirs reçus et ainsi, sauf si l’envie et la frustration sont trop intenses, renoncer aux défenses maniaques de l’idéalisation ou de la destructivité propres au vécu de — là, on entre la psychopathologie —, la position schizoparanoïde. Ça, il faut avoir des notions cliniques. Mais c'est vrai que le bébé peut ressentir tout ça. Si la relation à la mère est "suffisamment bonne" — ça, c'est Winnicott —, l’objet cesse d’être tout-puissant dans le fantasme, que ce soit par rapport à sa destructivité ou au contraire sa bonté et le clivage fait place à une saine ambivalence, la capacité de réparation et finalement la capacité d’aimer et d’éprouver de la confiance. C'est très important, cette idée de confiance. Je ferme cette énorme parenthèse. Tout en se situant dans un contexte différent, l’optique freudienne a le mérite d’articuler l’individuel au collectif, en lien avec ce qu'il appelle le travail de la culture, Kulturarbeit, via l'élaboration des traumatismes, surtout collectifs, afin que nous arrivions à vivre ce que j'ai appelé, à la suite de Gérard Haddad, la fraternité conquise, ce qui n'est pas donné dès le départ. Quand on parle de la fraternité, il faut voir. C'est dans cette perspective et de manière analogue que Paul Ricœur — là, je reprends le fil de Joël — oppose au devoir de mémoire, notion plus politique que philosophique, dit-il, le travail de mémoire, en transposant sur le plan de la mémoire collective et de l'histoire les catégories pathologiques proposées par Freud. Parce que Ricœur est lecteur de Freud, comme beaucoup d'autres auteurs. Le trop de mémoire ici ou le trop peu de mémoire là — les deux extrêmes — relèvent de la même compulsion de répétition, car toutes les deux, trop peu ou trop, souffrent du même déficit de critique. Défenseur de la mémoire ou plus exactement de la possibilité d'une mémoire heureuse, Ricœur envisageait dans sa grandeur cognitive, mais pas seulement à partir de ses dysfonctionnements. Ricœur est pourtant très attentif à ce qu'il appelle les abus de la mémoire, dont il propose une véritable typologie. La première catégorie d'abus, selon Ricœur, concerne les troubles d'une mémoire empêchée, dit-il, car blessée et malade. Le point de départ pour l'examen de ce genre d'abus est représenté par les deux textes de Freud, Remémoration, répétition et perlaboration, texte de 1914, et Deuil et mélancolie, texte de 1916, consacrés justement à l'analyse de la compulsion de répétition qui conduit le sujet, dit Freud, à substituer au souvenir qui fait défaut la répétition. La réconciliation avec le passé passe nécessairement par un travail de mémoire, Ricœur nous le rappelle, qui implique le travail du deuil, un travail coûteusement libérateur qui se situe justement à l'opposée symétrique de la compulsion de répétition. Je vous remercie.

Dans la même collection

-

HANNAH ARENDT UNE INTELLECTUELLE EXILEE EN DESEXIL AU 20E SIECLE

VasconcelosÁlvaro deCaloz-TschoppMarie-ClaireGuindaniSaraHannah Arendt, philosophe et théoricienne politique du XXe siècle, a fait partie de l’exil forcé massif de la résistance politique, philosophique antitotalitaire et révolutionnaire. Elle représente en

-

EXIL ET SOLIDARITE ANTICOLONIALE : MARIO PINTO DE ANDRADE ET SARAH MALDOROR

VasconcelosÁlvaro deAndrade deAnnouchkaApaLiviaSoutoEgídiaMário Pinto de Andrade a choisi de s'exiler à Paris dans les années 1950, à une époque où la capitale française était le carrefour de nombreux acteurs qui, comme lui, pensaient l'anticolonialisme

-

MARIO SOARES L'EXIL D'UN DEMOCRATE PRO-EUROPEEN

VasconcelosÁlvaro deSoaresIsabelAraujoChristopheMartinsGuilherme d'OliveiraMorinEdgarLe 25 avril 2024 marquera le 50e anniversaire de la révolution des Œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature et d'empire colonial, tout en déclenchant une vague démocratique en Europe et dans le

-

NEW YORK UNDERGROUND ? VIES ET DESTINS DES INTELLECTUELS FRANCAIS EXILES AUX ETATS-UNIS APRES 1940

VasconcelosÁlvaro deJeanpierreLaurentKlugerElisaPendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation de la France, de nombreux intellectuels français se réfugient à New York, comme Antoine de Saint-Exupéry, André Breton, Pierre et Hélène Lazareff

-

L'EXIL FAMILIAL : BASSMA KODMANI

VasconcelosÁlvaro deKodmaniHalaCurmiBrigitteالكواكبيسلامDuclosMichelBassma Kodmani était une intellectuelle franco-syrienne, auteur d'une œuvre remarquable sur la démocratie dans le monde arabe. Exilée en France avec sa famille, Bassma Kodmani a vécu intensément le

-

L'exil : comme libération et réinvention de l'identité

VasconcelosÁlvaro deZhangLunFrenkielEmilieL’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective.

-

CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE

VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre

-

Milan Kundera, un passeur entre deux Europes

RupnikJacquesDmytrychynIrynaVasconcelosÁlvaro deFigure du renouveau culturel des années soixante en Tchécoslovaquie, Milan Kundera quitte son pays après l'écrasement du Printemps de Prague et l'instauration de censure et de répression baptisé

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

HANNAH ARENDT UNE INTELLECTUELLE EXILEE EN DESEXIL AU 20E SIECLE

VasconcelosÁlvaro deCaloz-TschoppMarie-ClaireGuindaniSaraHannah Arendt, philosophe et théoricienne politique du XXe siècle, a fait partie de l’exil forcé massif de la résistance politique, philosophique antitotalitaire et révolutionnaire. Elle représente en

-

EXIL ET SOLIDARITE ANTICOLONIALE : MARIO PINTO DE ANDRADE ET SARAH MALDOROR

VasconcelosÁlvaro deAndrade deAnnouchkaApaLiviaSoutoEgídiaMário Pinto de Andrade a choisi de s'exiler à Paris dans les années 1950, à une époque où la capitale française était le carrefour de nombreux acteurs qui, comme lui, pensaient l'anticolonialisme

-

MARIO SOARES L'EXIL D'UN DEMOCRATE PRO-EUROPEEN

VasconcelosÁlvaro deSoaresIsabelAraujoChristopheMartinsGuilherme d'OliveiraMorinEdgarLe 25 avril 2024 marquera le 50e anniversaire de la révolution des Œillets qui a mis fin à 48 ans de dictature et d'empire colonial, tout en déclenchant une vague démocratique en Europe et dans le

-

NEW YORK UNDERGROUND ? VIES ET DESTINS DES INTELLECTUELS FRANCAIS EXILES AUX ETATS-UNIS APRES 1940

VasconcelosÁlvaro deJeanpierreLaurentKlugerElisaPendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'occupation de la France, de nombreux intellectuels français se réfugient à New York, comme Antoine de Saint-Exupéry, André Breton, Pierre et Hélène Lazareff

-

L'EXIL FAMILIAL : BASSMA KODMANI

VasconcelosÁlvaro deKodmaniHalaCurmiBrigitteالكواكبيسلامDuclosMichelBassma Kodmani était une intellectuelle franco-syrienne, auteur d'une œuvre remarquable sur la démocratie dans le monde arabe. Exilée en France avec sa famille, Bassma Kodmani a vécu intensément le

-

L'exil : comme libération et réinvention de l'identité

VasconcelosÁlvaro deZhangLunFrenkielEmilieL’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective.

-

CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE

VasconcelosÁlvaro deAguiarRosa Freire d'GarciaAfrânioSezerinoGlauberCelso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre

-

Milan Kundera, un passeur entre deux Europes

RupnikJacquesDmytrychynIrynaVasconcelosÁlvaro deFigure du renouveau culturel des années soixante en Tchécoslovaquie, Milan Kundera quitte son pays après l'écrasement du Printemps de Prague et l'instauration de censure et de répression baptisé

Sur le même thème

-

L’hospitalité dans l’avenir de la démocratie

TaubiraChristianeVasconcelosÁlvaro deCastroTeresaAraujoChristopheDos SantosGraçaPlácido CordeiroGonçaloL’hospitalité dans l’avenir de la démocratie. Débat avec Christiane Taubira et Álvaro Vasconcelos Dans le cadre du cycle de débats « Passeurs de Mondes, Bâtisseurs de l'Universel » est une

-

Scientifiques en exil 1933-1945

DossoDianeCe film, fait à partir d’archives photos pour la plupart inédites, relate l’histoire des différentes initiatives de soutien aux scientifiques en exil mises en places entre 1933 et 1945, à travers

-

Ruth Beckermann parle de son film "Favoriten"

BeckermannRuthInterview de Ruth Beckermann pour son film "Favoriten" en compétition à la 44ème édition du Festival International Jean Rouch en 2025.

-

Lukas Schöffel parle de son film "Tomorrow I Leave"

SchöffelLukasInterview de Lukas Schöffel pour son film co-réalisé avec Maria Lisa Pichler "Mâine Mâ Duc" (Tomorrow I Leave) en compétition pour la 44ème édition du Festival International Jean Rouch en 2025.

-

Mesurer les mobilités humaines : Méthodes et enjeux - - CoSavez-vous ? Migrations

Un des défis des questions liées aux migrations est de savoir quantifier ce dont on parle. Les données sont rarement indiscutables. Comment les chercheur.es et les institutions s’efforcent-ils/elles

-

Pratique de l’objet ; invention du lieu. Vie psychique et vie cérémoniale chez des réfugiés.

DouvilleOlivierProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Entretien avec Emilia Koustova, coautrice de l'ouvrage "Déportés pour l’éternité"

KoustovaEmiliaEntretien avec Emilia Koustova, coautrice de l'ouvrage "Déportés pour l’éternité" avec Alain Blum.

-

REMI Capsule #2 | Briser le mythe de la « jungle qui tue » : analyse du rôle des intermédiaires dan…

SarrutMarilouMarilou Sarrut (doctorante en géographie, Université Paris Cité, CESSMA) présente son article « Briser le mythe de la "jungle qui tue" : analyse du rôle des intermédiaires dans la traversée du Darién

-

REMI Capsule #1 | Histoires et récits du trafic de migrants : le soft power des passeurs djiboutien…

LauretAlexandreAlexandre Lauret (docteur en géographie humaine, chercheur associé au LADYSS) présente son article « Histoires et récits du trafic de migrants : le soft power des passeurs djiboutiens » paru dans le

-

HANNAH ARENDT UNE INTELLECTUELLE EXILEE EN DESEXIL AU 20E SIECLE

VasconcelosÁlvaro deCaloz-TschoppMarie-ClaireGuindaniSaraHannah Arendt, philosophe et théoricienne politique du XXe siècle, a fait partie de l’exil forcé massif de la résistance politique, philosophique antitotalitaire et révolutionnaire. Elle représente en

-

Loin des yeux, près du coeur

PalashPolinaThauvinLucUne enquête ethnographique sur les relations d’entraide intergénérationnelle dans une famille colombienne traversée par des migrations depuis plus de 20 ans.

-

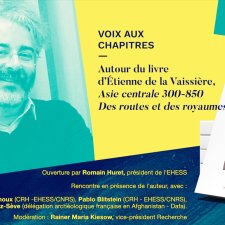

Voix aux chapitres #7 : autour de l'ouvrage "Asie centrale 300-850. Des routes et des royaumes"

HuretRomainKiesowRainer MariaLa VaissièreÉtienne deArnouxMathieuBlitsteinPablo ArielMartinez-SèveLaurianneLa septième séance de Voix aux chapitres est consacrée à l'ouvrage Asie centrale 300-850. Des routes et des royaumes, d’Etienne de la Vaissière (Les Belles Lettres, 2024) se tient 9 janvier 2025, à l