Chapitres

- Présentation01'26"

- Álvaro Vasconcelos06'10"

- Rosa Freire d'Aguiar31'13"

- Álvaro Vasconcelos01'12"

- Afrânio Garcia18'01"

- Glauber Sezerino03'07"

- Rosa Freire d'Aguiar03'13"

- Afrânio Garcia05'03"

- Questions du public32'23"

Notice

Comptoir de la FMSH

CELSO FURTADO : UN EXIL ACADÉMIQUE

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Celso Furtado arrive à Paris en 1965, quelques mois après le coup d'État militaire au Brésil. Privé de ses droits politiques et civiques, contraint à abandonner ses fonctions officielles de ministre du Plan et de directeur de l'agence de développement du Nordeste, il entame à Paris une nouvelle vie : celle du professeur universitaire. À la Sorbonne et à d'autres institutions universitaires comme l'IEDES, l'IHEAL et la Maison des sciences de l'homme, il va se dédier pendant vingt ans à former des centaines d'étudiants du monde entier et à écrire sur le Brésil, l'Amérique Latine, le développent, la culture -- des thèmes-phare de son œuvre.

La TRANSCRIPTION de la conférence est à retrouver dans l'onglet DOCUMENTATION.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Transcription

Le cycle de conférences Parcours d'intellectuels en exil : un humanisme sans frontière rend visible la complexité des trajectoires de chercheurs, écrivains ou artistes en exil. Ils ont contribué au renouvellement de la pensée et de la démocratie. Chaque conférence est organisée autour d'un ou plusieurs intellectuels exilés, le plus souvent accueillis à la FMSH ou à l'EHESS. Ce cycle de conférences est organisé par la Fondation Calouste-Gulbenkian à l'initiative d'Álvaro Vasconcelos et par la fondation Maison des sciences de l'homme. Elle est le fruit d'une collaboration engagée depuis plus de dix ans, fondée sur des valeurs partagées telles que le soutien à la démocratie et aux droits humains. Troisième rencontre le 30 mai 2023. Celso Furtado, un exil académique. Rosa Freire d'Aguiar est journaliste et traductrice d'ouvrages français, espagnols et italiens vers le portugais du Brésil. Afrânio Garcia est maître de conférences à l'EHESS. Il est membre du Centre européen de sociologie et de sciences politiques. La discussion est animée par Glauber Sezerino, qui est coprésident d'Autres Brésils. Il est sociologue et doctorant à l'EHESS. La modération est assurée par Álvaro Vasconcelos.

Bonsoir. Bienvenue à cette séance de ce cycle de conférences sur les intellectuels en exil, des parcours des intellectuels en exil, organisé en collaboration entre la fondation de la Maison des sciences de l'homme, ici représentée par (inaudible) et la Fondation Gulbenkian, ici représentée par (inaudible). C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous et d'avoir l'opportunité de continuer nos débats qu'on a commencés en discutant l'exil de Kundera. Il y a aussi les exilés d'Europe centrale et du reste. On a continué avec une discussion sur les Français exilés pendant la Deuxième Guerre mondiale, aux États-Unis, au Royaume-Uni. On a décidé, et je répète des choses que j'ai dites au début parce que je vois beaucoup de monde ici qui n'est pas venu aux autres séances. On a décidé de faire ce cycle de conférences dans la conviction que le thème de l'hospitalité, de l'impératif éthique de l'hospitalité de France terre d'asile et (l'autre) terre d'asile, est un thème aujourd'hui de grande actualité, essentiel pour la survie de nos démocraties. Ce n'est plus seulement un thème intellectuel, un thème de débat littéraire ou philosophique avec (inaudible) et l'impératif éthique de l'hospitalité, mais que c'est un thème d'une grande actualité politique qui est au centre du débat politique dans tous nos pays, pas seulement en France, mais aussi au Portugal, en Italie. Au (inaudible), tous les jours, on écoute ce débat, ces migrants réfugiés, le droit à l'asile. Pour moi qui ai été exilé en France, la France était une terre d'asile. Ce slogan, c'était un slogan qui correspondait à la réalité. France terre d'asile était d'une grande importance pour nous Portugais, mais aussi pour les Brésiliens. Aujourd'hui, on va parler des exilés brésiliens. La France a aussi été terre d'asile pour les exilés brésiliens. Nous, on a fait ce cycle de conférences en mettant en chaque conférence une référence forte d'un exilé qui a marqué par son passage en France, aussi bien la vie intellectuelle de son pays, mais aussi la vie intellectuelle française. L'exemple qu'on a aujourd'hui, c'est l'exemple de Celso Furtado. Je ne vais pas présenter Celso Furtado, ça sera fait par Rose Freire d'Aguiar. Je voulais seulement vous dire que Celso Furtado a été un grand intellectuel brésilien avec une énorme influence dans la vie intellectuelle française, il a été économiste. Nous avons le privilège d'avoir Rose Freire d'Aguiar pour présenter Celso Furtado, pas fondamentalement parce qu'elle a été mariée avec Celso Furtado. C'est aussi une raison, mais pas la raison essentielle. Rose Freire d'Aguiar est vraiment une spécialiste de l'œuvre de Celso Furtado. Elle a dédié une partie importante de sa vie à l'étude de Celso Furtado, de ses travaux. Elle a déjà publié plusieurs livres des mémoires de Celso Furtado. C'est aussi une grande traductrice du Français pour le Portugais du Brésil. Elle est en train de traduire À la recherche du temps perdu dont elle a déjà publié, je pense, un volume. Elle est aussi la traductrice de Céline, de Voyage au bout de la nuit, et de beaucoup d'autres travaux d'autres écrivains français. Elle est considérée certainement comme une des plus importantes traductrices de la langue française pour la langue portugaise, mais aussi de l'espagnol et de l'italien. C'est vraiment une grande traductrice. Traduire, c'est aussi parler des exils, parler des relations entre des mondes différents. La langue, c'est certainement un thème fondamental de l'exil. J'aimerais, aujourd'hui, profiter de la présence de Rose. L'intervention de Rose sera suivie par l'intervention d'(inaudible) qui est ici avec nous, un grand intellectuel brésilien qui est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales, composante fondamentale aussi de cette maison, de cette fondation. Et de Glauber Sezerino qui est aussi quelqu'un qui est en France, qui a fait son doctorat exactement sur le thème des échanges intellectuels entre le Brésil et la France. Vraiment, on a une équipe extraordinaire pour notre discussion d'aujourd'hui. Je vais vous laisser avec Rose Freire d'Aguiar. Rose, merci beaucoup pour avoir accepté cette invitation. Je voulais seulement rappeler que, quand j'ai commencé à penser à ce cycle de conférences, après, j'ai parlé avec la Gulbenkian et avec la Fondation de la Maison des sciences de l'homme. La première personne avec laquelle j'ai parlé, c'était avec Rose. On s'est retrouvés à Paris, on a pris un café, on a discuté de l'idée de ces conférences. C'est un plaisir de plus d'avoir Rose aujourd'hui pour parler de Celso Furtado. Rose, s'il vous plaît.

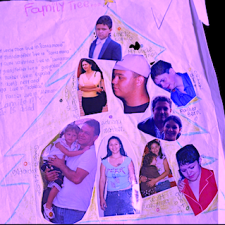

Merci, Álvaro, pour vos mots, tout ce dont vous avez parlé. Je suis vraiment très contente de pouvoir parler un peu à cette rencontre co-organisée par la Maison des sciences de l'homme et la Fondation Gulbenkian, et surtout à Álvaro, qui a été le créateur, l'idéalisateur, l'organisateur de cette rencontre. Je commence en vous disant que Celso Furtado est arrivé à Paris en 65. Un peu plus d'un an avant, il partait au Brésil à la suite d'un coup d'État militaire qu'on a connu en avril 64. Il part donc de Rio à la mi-mai, par là, avec un billet d'avion aller simple. Le retour sera vraiment longtemps repoussé. Là se terminait une étape décisive de la vie de Celso qui avait commencé en 58. Il avait été le directeur, et même le concepteur, pendant trois gouvernements des présidents successifs, de (l'agence) de développement du nord-est (du Soudan). Il avait été aussi le Premier ministre de planification du Brésil en 62 et 63. Auparavant, il avait passé près d'une décennie, entre 49 et 58, à la tête de la division du développement de la CEPAL. La CEPAL, je crois, aujourd'hui, a les Caraïbes, la Commission économique pour l'Amérique latine qui siégeait et qui siège toujours à Santiago du Chili. En 64, il est puni par les militaires qui le privent de ses droits politiques de civiques. Il est contraint d'abandonner ses fonctions officielles et il part à l'étranger. Pour ceux qui ne le connaissent pas beaucoup ou peu, je me permets de signaler quelques repères, vite fait, biographiques. Celso est né en 1920 dans l'arrière-pays de Paraiba qui est un tout petit état du nord-est brésilien. Là, il a vécu les 20 premières années de sa vie. Il venait d'une famille d'avocats, de juges, plutôt en traduction : du droit. Il part pour Rio, à l'époque la capitale du Brésil, en 1940, pour y faire ses études de droit. Après, il suit une autre tradition familiale puisque, tout en poursuivant ses études à la faculté de droit de Rio. Il avait 23 ans, il entre dans la fonction publique. Comme c'était une carrière nouvelle au pays, ça s'appelait expert en administration publique et organisations publiques. Avant, il avait fait un bref passage par le journalisme. En 42, il est à Rio, il fait ses études de droit, et le Brésil déclare la guerre aux pays de L'Axe. Celsio, évidemment, à l'âge d'être appelé à son service militaire, rejoint en 44 le corps expéditionnaire brésilien qui va combattre dans la campagne d'Italie, à côté des Alliés. Il revient au Brésil avec la victoire en 45. Là, il décide d'abandonner le droit et de se consacrer aux études d'économie. Il part donc à Paris pour faire un doctorat, déjà à la Faculté de droit et sciences économiques de Paris, au Panthéon. Aujourd'hui, je crois que c'est Paris. Il a fait sa thèse sous la direction du professeur Maurice Byé qui était un spécialiste de relations internationales économiques. Sa thèse de doctorat, qui est de 48, est sur l'économie coloniale brésilienne au 16ᵉ et 17ᵉ siècle, qui est la phase du sucre au Brésil, sucrière disons. En 49, il rejoint, à Santiago, la CEPAL qui avait été créée un peu avant et qui aura une influence très grande sur le continent latino-américain. Et ça, ça restera dix ans. Je finis les repères (chronographiques), pour recommencer avec l'exil. C'est justement à Santiago du Chili où il part dès qu'il quitte le Brésil, déjà pour s'exiler maintenant. Il va passer trois mois à Santiago en dirigeant un séminaire sur les théories de la CEPAL qui ont été formulées une décennie avant, une décennie plus tôt. Quelques jours après le coup d'État, il reçoit des télégrammes de trois universités américaines plutôt renommées, Harvard, Colombia et Yale, l'invitant à y enseigner. Il choisit Yale où il reste une année scolaire en tant que visiting fellow. Il avait intérêt à se rendre aux États-Unis, pas seulement pour réévaluer sa vie après tant de déboires au Brésil, mais aussi pour étudier ce pays. L'influence pour le bien et pour le mal était si écrasante au Brésil, comme en témoigne d'ailleurs le soutien américain au coup d'État militaire qui venait d'être venait d'arriver au Brésil en 64. Aux États-Unis, Celso va découvrir bientôt cette influence pour le mal exercée contre lui-même. C'est-à-dire qu'il va découvrir que le gouvernement brésilien, en 65, avait pris des mesures pour empêcher l'université de Yale de renouveler son contrat. C'était là le début de ses soucis constants pendant son exil, pour renouveler son passeport, pour avoir des visas, pour pouvoir voyager. Je crois que ça vaut la peine de lire quelques lignes écrites par Celso encore aux États-Unis, lorsqu'il ébauche une sorte de bilan sur sa vie, sur ce qu'il a vécu ces derniers mois. Il écrit ça à New Haven en octobre 64. Je vais lire quelques lignes où il dit, ce sont ses mots : "Je ne peux m'empêcher de réfléchir à tous les malentendus que la vie accumule autour de nous. Je crois que, si j'étais resté un simple intellectuel, je ne serais pas obligé de réfléchir à ses questions. Mais le fait est que je n'ai jamais été juste ou principalement un intellectuel. Cette passion pour les problèmes sociaux, qui nous a tous infectés il y a un peu plus d'un quart de siècle, correspondait dans mon cas à un besoin presque physiologique. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser. Je n'ai jamais fait un pas fondamental dans ma vie qui ne découlait pas de ce principe qui me guidait. Et cela signifiait que tout doit être orienté vers l'action. Dans ma jeunesse, j'ai commencé à écrire de la littérature et j'ai fini par écrire sur la politique. J'ai commencé à rêver avec des femmes lyriques au clair de lune, comme certains personnages du roman de (inaudible), le grand écrivain portugais. Et j'ai fini par des combats presque corps à corps avec de (inaudible) frontières. Aujourd'hui, je considère ma vie totalement ratée, en ce sens que je ne peux pas la récupérer." Voilà. C'est un peu l'état d'esprit où il était en 64, en sachant que son contrat à Yale ne serait pas renouvelé et, d'une certaine façon, empêché de rester aux États-Unis. Alors où aller ? Il avait été invité un peu avant à être professeur à Oxford, mais, finalement, l'option pour Paris s'est imposée. L'année précédente. Il faut dire que Hubert Beuve-Méry, fondateur et directeur de l'influent Le Monde, avait déjà suggéré dans le journal que l'université française pouvait l'inviter à retourner à la Sorbonne où il avait obtenu son doctorat. Beuve-Méry a fait un commentaire à propos du livre de Celso, Le Brésil à l'heure du choix, qui est paru en 64, en français, chez Plon. Il écrit, Beuve-Méry, j'ouvre les guillemets : " Les universités les plus célèbres des États-Unis demandent la collaboration de ce redoutable communiste. Pourquoi pas les Français ? Pourquoi ils n'en inviteraient pas monsieur Celso Furtado à venir à Paris l'automne prochain ? Sur son pays, sur les aspects théoriques et pratiques du développement, cet ancien étudiant de la Faculté de droit de Paris aurait beaucoup à nous dire." Je ferme les guillemets. Cette suggestion, apparemment, a été acceptée par la Sorbonne qui l'a nommé, en 65, professeur associé dans un acte signé par le président Charles de Gaulle. Hé oui, c'était l'époque encore où les étrangers dépendaient du bon vouloir du président de la République pour enseigner dans une université en France. Là va commencer la carrière universitaire de celui qui, paradoxalement, n'avait jamais enseigné dans une université au Brésil. Celso arrive à Paris en été 65, s'installe avec sa famille en banlieue. Et à la rentrée, il commence sa nouvelle vie, celle de Monsieur le Professeur. Il avait 45 ans. Il retourne à la Sorbonne, où il sera pendant 20 ans professeur d'économie. Mais il va aussi étendre son activité d'enseignement à d'autres universités d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et même du Japon. Et aussi à Paris, à d'autres institutions universitaires, comme (inaudible), Leal, et surtout, tant qu’on y est, à la Maison des sciences de l'homme. Il y a deux ans, j'ai publié la Correspondance intellectuelle de Celso Furtado, une sélection bien évidemment de ses lettres. J'ai lu pas mal de lettres, j'ai lu à peu près 15 000 lettres reçues et envoyées lorsqu’il était en exil. Pour les plus importantes, Celso les tapait à la machine. Il était bon. Il était très bon à taper à la machine et il laissait une copie. Donc, à partir de ces copies et des lettres qu'il avait reçues, j'ai pu faire les croisements de sa correspondance pendant une vingtaine d'années en exil. Et plusieurs de ses lettres, et quand on reconstitue le quotidien de Monsieur le Professeur, vite fait, je vous dis qu'il habitait à Chevilly-Larue, une petite ville à côté d'Orly. Il venait en voiture. Il donnait ses cours et ses séminaires dans ce bel immeuble au Panthéon, qui est un immeuble du XVIIIᵉ siècle. La première année, il y a enseigné l'économie du développement, au doctorat seulement. Mais déjà l'année suivante, donc en 66, il a une discipline de plus, qui est Économie latino-américaine. En 68, les événements du mois de mai, il y a une lettre où il dit qu'il dirige déjà une dizaine de doctorants. Je ne sais pas si on dit ce mot en français. Et il sera bientôt appelé à remplacer, dans les classes de la dernière année de la licence, l'économiste Raymond Barre, qui part travailler dans les institutions européennes et qui plus tard, deviendra Premier ministre de Giscard d'Estaing. On apprend aussi qu'à la fin des années 60, une soixantaine d'étudiants suivait ses cours et séminaires de recherche en sciences. Celso à cette époque, était le seul professeur économiste étranger à l'Université de Paris. Et la faculté du Panthéon, bien avant la faculté Dauphine, formait à l'époque, la grande majorité des économistes de France. Les Brésiliens qui vivaient à Paris ou qui étaient de passage allaient souvent assister à l'un de ses cours ou à une soutenance de thèse où il y avait le professeur (Casado). (Casado) veut dire en portugais, puni par les militaires. Donc, il est devenu une sorte de curiosité. D'autres exilés brésiliens et même des Brésiliens qui étaient à Paris, qui n'étaient pas exilés nécessairement, mais qui voulaient voir le professeur (Casado). Donc, il n'est pas surprenant qu'en 69, il a dû changer la salle de cours normale par un amphi, l'amphithéâtre Turgot, d'une capacité de 50 élèves. Dans sa correspondance, il y a aussi des dizaines de lettres que j'ai trouvées très curieuses, parce qu'elles sont toutes manuscrites, avec des écritures qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais c'était le code des bonnes manières épistolaires de l'époque. Ce sont donc des étudiants qui lui demandent un entretien pour discuter d’un sujet de thèse, une bibliographie, concernant une révision d'une note ou même une lettre de recommandation. Une autre curiosité, quand j'ai commencé à lire ces lettres, j'ai noté les noms de certains de ses élèves et deux sont devenus Présidents de la République. Il y a Alan Garcia qui a été Président du Pérou et qui a été élève de Celso, et Bani Sadr, qui a été Président de l'Iran et qui a aussi suivi ses cours à la Sorbonne. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres étudiants du Maghreb, de Turquie, de Grèce et bien sûr de l'Amérique latine. Avec ceux-ci, il faut dire que Celso était tout sauf condescendant. Je crois que la connaissance qu'il avait de leurs pays était proportionnelle à la sévérité avec laquelle il jugeait leurs thèses et dissertations. J'ai trouvé une lettre de 67, où il écrit à un ami et j'ouvre les guillemets de nouveau. « De nombreux Latino-Américains, économistes, juristes, sociologues apparaissent ici avec la prétention d'écrire des thèses sur l'intégration latino-américaine. Beaucoup supposent qu'en parlant de ce qui circule là-bas, ils pourront facilement obtenir un diplôme universitaire ici. J'ai refusé de diriger ces thèses, car après une brève conversation, on s'aperçoit que le candidat a très peu réfléchi sur le sujet, se bornant à répéter ce qui circule dans la presse. » Ça ne devait pas être très facile d'être élève de Celso. Il avait vraiment cette réputation d’exigeant ou même de pointilleux. Le Brésil dans ses lettres, et je me rapporte à ses lettres, parce qu’à mon avis, c'est une très bonne façon de connaître ses années d'exil. C'est cet exil académique qu'il a accompli à Paris. Donc, le Brésil est un sujet récurrent, pour ne pas dire le sujet de cette correspondance. Les moindres actes faits de gouvernements militaires successifs avec leur cortège d'abus, de mesures arbitraires, de nouvelles punitions et des intellectuels à des universitaires, des libertés restreintes, de la censure, tout ça est largement commenté. Il y a des lettres que les exilés qui sont ici présents et je pense surtout à (Ovaro). Il y avait des lettres qu’il fallait envoyer deux fois. Les exilés ont tous connu ça. La première lettre, elle allait par voie postale, et la deuxième, elle allait par une personne de confiance, pour contourner éventuellement une censure postale. En décembre 68, on a eu au Brésil un acte institutionnel comme on appelait, l'acte numéro cinq, que certains voient comme presque un nouveau coup d'État. Et plusieurs des amis de Celso se voient interdits d'enseignement ou sont démis de leurs fonctions. Bientôt, une autre vague d'exilés brésiliens va arriver en France, ce qui est un signal clair que la dictature est loin de toucher à sa fin. Celso a déjà à ce moment quatre ans de vie à Paris. Il se sent sans doute plus intégré, mais aussi convaincu que son séjour à l'étranger tend à être définitif. L'université française en ce moment met en œuvre la réforme universitaire adoptée au lendemain de mai 68. Et l'université connaît, ce sont ses mots, une explosion démographique. Ce qui pour lui veut dire, bien évidemment, une surcharge de travail. Mais il ne se plaint pas. Et je voudrais lire quelques lignes aussi d'une rare lettre où il évoque sa vie personnelle à Paris, ce qui est très rare. Il n'évoque jamais sa vie personnelle dans ses lettres, mais je crois que là, il fait en sorte d’en savourer, comment je peux dire, (un bréviaire) de Paris. Je vais lire quelques lignes, j'ouvre les guillemets. « La vie à Paris est à bien des égards difficile. Mais c'est comme l'amour de Swann. » Maintenant je vois très bien ce qu'il veut dire. « Plus on souffre, plus on en a besoin. Avec l'âge, on se lasse de vivre pour l'avenir comme un patient pressé. C'est là peut-être la force de Paris. C'est une sorte de traitement de choc contre l'oubli du présent. Et il y a au moins trois aberrations dans le mode de vie parisien que me séduisent. La première est flâner. Marcher sans but dans des lieux qui nous rappellent quelque chose qui reste vivant en nous. La seconde est la causerie. La conversation sans engagement, aucun engagement. Et la troisième, ce sont les longs repas. Manger sans savoir quand ça va être fini. Je me souviens d'un déjeuner du côté de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, entre un bon gibier, un bon bourgogne et une assiette de fromage, on a passé 8 h. On avait combiné les deuxièmes et troisièmes aberrations. » J’ai fini la lettre. Mais évidemment, il y a l'envers de la médaille. Il y a les tracasseries chaque fois qu'il faut s'adresser au consulat. La dictature brésilienne lui avait privé de ses droits politiques et civiques, mais Celso a quitté le Brésil par le chemin le plus normal du monde, l'aéroport. L'aéroport du Gallion. Il n'a pas été obligé de demander la protection d'une ambassade étrangère, comme ont dû le faire tellement de Brésiliens candidats à l'exil. Il est même sorti avec un passeport diplomatique, ce qui semble très bizarre. Mais je vous explique. Il y avait droit, parce qu'il était membre toujours du Comité interaméricain de l'Alliance pour le Progrès. Et là, il était mandaté non seulement par le gouvernement brésilien, mais aussi par deux autres pays d'Amérique centrale, qui évidemment n'avaient pas annulé sa mission, donc ils n’avaient pas annulé son passeport. En exil, il a tout de suite changé son passeport diplomatique par un passeport commun, normal, disons. Mais lors du premier renouvellement, le gouvernement brésilien a voulu contrôler ses déplacements à l'étranger. Donc pour voyager, même si c'était pour prendre des vacances dans une plage d'Italie, il devait toujours demander au consulat ce qu'on appelait… je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais en portugais, c’était l'extension de la validité territoriale du passeport. Jusqu'à la loi d'amnistie de 79, il a rencontré beaucoup de difficultés pour voyager. Au moins deux voyages de caractère tout à fait académique ont été annulés en conséquence de ses difficultés. En voyage en Égypte en 66, où il devait, à la demande des Nations Unies, faire une étude sur le développement régional autour du barrage d'Assouan. Ce qui était un voyage technique. Un autre voyage à Leningrad où il participerait à un congrès d'histoire économique présidé par Fernand Braudel, directeur administrateur de notre Maison des sciences de l'homme. Je dois dire que face au silence des autorités consulaires, Braudel a écrit une lettre à l'ambassadeur du Brésil de l'époque. Il n'a jamais eu de réponse. Ses déboires ont laissé chez Celso, une sorte de goût amer. Ce qui explique sans doute son court commentaire dans son journal de l'époque. J'ouvre les guillemets. « Mon passeport établit un ghetto international à l'intérieur duquel je suis autorisé à me déplacer. Ces gens aimeraient que je meure de faim à l'étranger. » Je ferme les guillemets. Heinrich Böll, le romancier allemand, prix Nobel, disait que pour un intellectuel en exil, la capacité d'écrire est proportionnelle à celle de porter en soi sa langue et son pays. Celso, sans aucun doute, portait l'un et l'autre au plus profond de lui-même. Les 10 000 kilomètres qui le séparait du Brésil, parcourus à l'époque d’avant Internet par des lettres très attendues, ne l'éloignaient surtout pas de son pays, qui restait un axe permanent de réflexion. Moi-même, je n'étais pas une exilée en France, mais j'ai eu énormément de vie, avec des années en connaissant des exilés. Et je sentais toujours qu'y avait une sorte d'ambivalence dans l'exil, qui fait que l'expatrié, comme Celso était un expatrié, comme (Ovaro) était un expatrié. Bien que loin de sa patrie, il ressent en permanence sa présence dans les lectures, dans les lettres, dans les conversations. Celso avait cette passion de comprendre le Brésil. Et je dirais peut-être que cette passion s'est développée pendant son exil. Dans sa correspondance, mais aussi dans ses articles, on sent le regard brésilien qu'il porte sur le monde. Un regard qui provoque des comparaisons de temps à autre, mais aussi qui l'interpelle, afin de savoir comment les autres nous regardent. C'est-à-dire qu’il y a toujours une sorte de fil conducteur qui est le pays natal. J'arrive finalement au titre de cette conférence, l'Exil académique de Celso. Ces 20 ans passés en France entre les classes de la Sorbonne, les directions de thèses, les séminaires, etc., ces 20 ans ont été pour Celso, les années les plus fécondes de sa vie intellectuelle. Entre 65 et 78, il a écrit en France 10 livres. Ce qui n'est pas peu. Il y a ceux des théories économiques, j’en cite un, qui s'appelait Théorie du développement économique, qui a été une demande de la direction de PUF. Il y a eu des livres sur l'Amérique latine et j’en cite deux. Il y a Les États-Unis et le sous-développement de l'Amérique latine, qui a été publié à Calmann-Lévy et il y a Formation économique d'Amérique latine, chez (Sirey). Il y a évidemment ceux sur le Brésil, j’en cite deux aussi : Le Brésil à l'heure du choix, qui est celui que Beuve-Méry a commenté. Après, un livre qui a été édité par la Maison des sciences de L'homme, exactement, par les éditions de la Maison des Sciences de L'homme, qui s'appelait Le Brésil après le miracle. Ce n'est pas un hasard à mon avis, si dans ces années d'intense production intellectuelle, cet index de social sciences citation index, ont dit 700 références à Celso entre les 71 et 81. Je crois que ce n'est pas un hasard non plus si ces livres ont acquis à ce moment une sorte de reconnaissance dans d'autres pays. Étant traduits en français bien évidemment, toujours chez des grandes maisons d'édition, mais aussi dans des langues plus exotiques, à l'époque au moins, comme le polonais, le suédois, le farsi, le japonais et le chinois. Trois livres soulignent à mon avis l'évolution de la pensée de Celso au cours de ces années. Le premier, c'est Le mythe du développement économique, qui est paru chez Anthropos et que Celso écrit, lorsqu'il était professeur invité à Cambridge en 73. Comme de nombreux spécialistes en sciences sociales, il était très impressionné par l'étude réalisée par le MIT pour le Club de Rome. C'était la première fois en 72 qu'on démontrait, chiffres à l'appui, que les standards du développement des pays riches ne pouvaient pas du tout être universellement adoptés, sous peine de subir des conséquences écologiques très graves déjà, pouvant même conduire à l'épuisement des ressources naturelles de la planète. Rien de moins, qui était écrit sur ce rapport du Club de Rome. Selon Celso, à cette tragédie s'ajoutait une autre, l'aggravation de l'exclusion sociale, qui priverait la grande partie de l'humanité des bénéfices du développement. C'était en ce sens qu'il se demandait si le développement ne serait pas un mythe. Un qualificatif que vous pouvez bien imaginer, partant d'un défenseur du développement, a suscité pas mal de controverses. C'est dans le mythe que Celso questionnait la mondialisation du modèle de développement et introduisait le concept environnemental du développement qu'on appelle aujourd'hui le développement durable, la nécessité d'avoir un développement durable. Dans le livre suivant, qui est le deuxième dont je parle ici, il va se pencher sur les outils mêmes des sciences sociales. C'est un livre qui s'appelle Préface à la nouvelle économie politique, qui n'a pas été traduit en français et où il entend revenir à la tradition de l'économie, comme une science sociale globale. Éxigeant donc un cadre conceptuel plus large que celui de la simple analyse économique et de l'usage, à son avis un peu abusif, des mathématiques et des modèles économétriques. À son avis, il faudrait un dialogue multiple pour combler l'insuffisance de moyens de la (seule) économie, si on voulait vraiment comprendre le problème du Brésil et du monde. Et là, j'arrive au troisième et dernier livre. Cette démarche de dialogue interdisciplinaire, à mon avis, le trait le plus marquant de l'œuvre de Celso gagne en profondeur et en ampleur dans le livre suivant, de 78, qui s'appelle Créativité et dépendance, et qui a été traduit en français par PUF. Dans une lettre à son ami Albert Hirschman, Celso écrit que c'est un livre, j'ouvre les guillemets, qu'on écrit quand on revient de ses illusions et qu'on veut faire un bilan de ses propres idées. Je ferme les guillemets. C'est un livre qui a tout de suite été traduit en anglais, allemand, espagnol et français. Et à mon avis, c'est une œuvre de synthèse où il construit, disons, une sorte de vision historique de la civilisation industrielle et surtout le lien, entre culture et développement, qui est aussi un autre trait de son œuvre, cette dimension culturelle du développement. Ce thème de la culture, à partir de là, va occuper une place prépondérante de sa pensée dans son œuvre. En ce sens, je crois qu'il se distingue de ses collègues de la CEPAL latino-américain, parce qu'il souligne toujours et théorise toujours sur cette dimension culturelle du développement. "On ne peut pas." C'est une phrase qui résume bien ce qu'il veut dire. On ne peut pas, il disait, j'ouvre les guillemets, penser l'enrichissement matériel avec l'appauvrissement culturel. Plus tard, il va être ministre de la Culture du Brésil, au milieu, fin des années 80. Et il dira que la culture n'est pas seulement une dimension du développement, mais la synthèse du développement. J'arrive déjà à la fin. Celso arrive à Paris, pour enseigner à l'Université de Paris. Il y reste de 65 à 85. Mais dès le début des années 80, il est invité par Ignacy Sachs, à qui je voudrais rendre un hommage puisque c'est un des amis les plus proches et les plus chers de Celso. Et aussi il est invité non seulement par Sachs, mais par Clemens Heller, que j'ai connu à la Maison quand il y était l'administrateur. Après, aux côtés, je crois, de Fernand Braudel, de l'École des Hautes études et de la Maison des sciences de l'homme. Ces trios, si vous voulez, Braudel qui aimait beaucoup Celso. Ils avaient un très bon rapport. Aussi Clemens Heller, que j'ai connu à la Maison. Je l'ai interviewé dans une des salles à (54 boulevard Raspail). D'ailleurs, j'ai interrogé aussi Fernand Braudel dans cet immeuble quand j'étais journaliste en France. Je voudrais dire que ces trios se sont mis d'accord pour demander à Celso d'accepter d'avoir une fonction à la Maison des sciences de l'homme. Donc, en 85, Celso était nommé directeur de recherche de l'école. Je me souviens aussi, à partir de là, de Maurice Aymard, qui a été, je crois aussi, un administrateur. Et je crois que Heller, Braudel, Aymard, Sachs, ils ont apporté une grande ouverture internationale à cette maison. Ils y invitaient des universitaires des quatre coins du monde, qui venaient comme professeurs, comme chercheurs. Mais je crois que pour les Brésiliens, c'est sûrement Ignacy Sachs qui, ayant vécu au Brésil, était le cœur et l'âme de cette école des hautes études pour les Brésiliens. C'est grâce à Sachs que la maison a honoré cette tradition d'hospitalité. Et pour les Brésiliens tout au moins, elle a été un refuge pour ceux qui devaient quitter le pays pendant les 21 ans de régime militaire. Que dès fois, Celso et moi, on est venu à la maison à (54 boulevard Raspail), était une adresse un peu mythique. Un (lieu) pour ses séminaires sur l' Amérique latine, sur l'économie internationale, sur le Brésil. Et souvent ses séminaires étaient précédés de conversations à la cafétéria. Je ne sais pas si elle existe toujours au rez-de-chaussée. Et au hasard, des jours, on rencontrait Alain Touraine, Daniel Pécaut, des Brésiliens comme (Luciano Martins), (Roberto Vasquez) et beaucoup de jeunes qui venaient à Paris pour une thèse en cours, en séjour. La Maison des sciences de l'homme, des années 80, avait une touche très brésilienne, et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, de reprendre grâce à vous. Merci beaucoup.

Merci beaucoup, Rosa. Nous allons continuer cette conversation, seulement, pour déjà influencer un peu les interventions, qu'on commence déjà un certain débat. Mais vous savez, la présentation (inaudible) est précise. Rosa, je voulais rappeler qu'elle nous a dit que Celso a beaucoup écrit en langue portugaise, à Paris. Et qu'il avait dit que la capacité d'appropriation de sa propre langue en exil était essentielle pour cette écriture. Ça, c'est un énorme contraste avec la première séance qu'on a ici, sur Kundera, qui a refusé sa propre langue et a appris le français comme langue d'écriture. Ça, c'est un aspect intéressant.

Il était un romancier.

Oui, mais c'étaient des attitudes différentes à la question de la langue. Je reviendrai sur ça, lors d'un autre débat. Mais la substance de notre débat. Mais je voulais donner la parole à Afrânio, où il faut (finir ça dans...).

Merci beaucoup, Afrânio, d'avoir accepté.

C'est moi, surtout. Dans cette brillantissime conférence que Rosa vient de faire avec une rétrospective précise de la trajectoire professionnelle et aussi intellectuelle de Furtado, surtout pendant ses années d'exil. Je remercie l'invitation à participer de ce cycle de débats sur la portée des exils intellectuels, notamment sur le pays d'accueil et l'espace international. Et j'ai un intérêt, évidemment, en double titre, étant donné mes enquêtes précédentes. D'abord, effectivement, j'ai aussi écrit des articles sur la trajectoire intellectuelle et professionnelle de Celso Furtado, comme dans le livre de Serge Michel et Georges Miles, sur une histoire des intellectuels en Amérique latine. Je suis ici, en présence aussi des grands. Et avait constitué tout un groupe de recherche, ici, à l'école (MSH), sur la mobilité internationale des universitaires brésiliens. Et ça s'est matérialisé dans différentes publications. Mais ce que je veux revenir, c'est sur la question que l'exil n'est pas seulement un moment de perte. L'exil international a été un facteur à l'origine de grandes innovations culturelles et scientifiques. Le cas exemplaire, si je prends ici, à cette école, c'est le cas de Lévi-Strauss. Car l'affirmation du structuralisme est impossible de concevoir sans le passage comme exilé par les États-Unis pendant la guerre. Et c'est là qu'il s'approche de Jakobson et de tous les linguistes, comme il l'écrit très bien dans Tristes Tropiques. Or, cette démonstration aussi est faite par les sociologues autrichiens, très bonne, sous la légitimation des sondages inventée en Autriche par les austro-marxistes, au début du XXᵉ siècle. Et après, avec son départ pour la Sarcelle, il va partir aux États-Unis et va revenir en Europe, justement, apportant un instrument qui a été fait ailleurs et qui est là à cause de l'exil. Mais le Brésil aussi a des contributions de ce genre. Moi-même, j'ai essayé de travailler sur le cas de Stefan Zweig, qui est l'auteur, d’évidement, dans (l'Inexpression), un livre très peu lu, mais l'expression très connue de Brésil Terre d'avenir et que, où on ne peut comprendre ce travail de Stefan Zweig que si on met en rapport avec l'exil qu'il se sent obliger à faire à ce moment-là. Et la liste est longue. C'est-à-dire, la liste des gens qui, étant parti à l'exil, devant des situations complètement nouvelles pour lui-même et pour le pays où ils arrivent. Des gens qui vont inventer de nouvelles explications et des nouvelles institutions. Furtado, évidemment, est un cas paradigmatique de quelqu'un qui est venu de 65 à 85. C'est net, d'après ce qu'on a vu là, avec (Rose Furtado), le passage de la carrière de haut fonctionnaire international et après ministre qui va se passer en Amérique latine, et le moment de l'exil, il passe à enseignant-chercheur dans le monde universitaire. Ce qui implique, évidemment, un changement de public, d'interlocuteur, mais n'est pas un cas unique. À cette époque des Brésiliens qui était à Paris, il y a toute une série de scientifiques très importants, qui étaient d'ailleurs des amis de Celso Furtado. C'est le cas de (Jouze), qui était un grand physicien qui a donné des cours ici en (inaudible) de (Roberto Chamberland), de la femme de (inaudible), en mathématique, qui travaillait avec Robert Schwartz. Le docteur (inaudible), une des psychanalystes très réputées sur la scène de Paris. (inaudible) qui était médecin, considéré un des plus grands spécialistes en maladies tropicales, travaillant à l'Institut Pasteur. (Marie Liliane) qui était historienne. Et comme je le dis, dans ce cas aussi, la liste est longue. Donc, disons, ce cas de Brésilien formé là-bas et qui, au moment de l'exil, sont venus et ont apporté leur contribution à la scène scientifique et culturelle française, a été très important. Et je ne veux pas oublier aussi les artistes. Par exemple, il y a eu, dans le cas, il y a eu Augusto Boal, l'inventeur du théâtre des opprimés, qui était sur la scène française. Mais après 1968, et surtout septembre 1973, avec le Chili, il y a un exil plus massif et plus jeune. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait l'étude précise de ce moment, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays de l'Amérique latine, c'est donc au moment où le Brésil implante des formations doctorales. Et ces formations doctorales se font en même temps où il y a des bourses des agences brésiliennes comme le (CNP) qui est à (CAPES), pour que les gens viennent à l'international et retournent. Donc, non seulement les gens pouvaient s'internationaliser à travers leurs études, comme au retour, pouvaient se professionnaliser et faire des enquêtes du même genre qu'ils avaient vu faire dans les pays centraux. Ça, je pense, c'est quelque chose. Parce que si on veut savoir juste ce qui tient les îles et ce qui tient aux voyages internationaux pour les études, là, on voit que les pistes sont brouillées et que beaucoup de gens passent d'une catégorie à l'autre et surtout pour vivre. C'était le cas. Je vais passer rapidement sur ça pour dire que l'exil, comme toujours, est quelque chose de très diversifié. Donc, nous, on parle de l'exil intellectuel, parlons des professeurs, et après, parlons des venues massives des étudiants brésiliens. Et là, je vais reprendre un point que Rosa a dit, c'est, si on voit (inaudible) et si on voit beaucoup de scientifiques, et même Celso, qui ont voulu aller aux États-Unis et ne sont pas restés aux États-Unis, mais ne voulaient pas non plus aller à Moscou. La France de Gaulle a réussi, quand même, à créer dans l'espace international quelque chose que tous mettent en valeur et où la possibilité que leur contribution soit plus grande. Et alors, je voulais juste, pour montrer cette diversité de l'exil, prendre qu'il y a deux travaux de référence très importants. Un, celui, aujourd'hui, d'une professeure, Maud Chirio, qui a fait un travail précis sur l'exil brésilien à Paris, où elle pense qu'il y a plus ou moins de 1000 à 2000 personnes qui savent ça. Et elle a fait l'étude nom par nom. Et après, qu'est-ce que ces gens font là ? Donc c'est précieux pour qu'on comprenne bien qui étaient ces exilés. Et là, on voit effectivement que la composition de classe est bien précise. Or, il y a un autre travail très intéressant fait que sur les Brésiliens de classes populaires et ancien syndicaliste qui sont venus à Paris. Donc même le plus fameux d'entre eux, (José Ibrahim), qui est retourné au Brésil, il était, en vérité, leader d'une des grandes grèves du cycle à un corps de la première dictature. Tous ceux-là vont être accueillis en France, et pas à la CGT, mais à la CFDT. Et avec ça, sera créé toute une structure qui est une structure qui va se nommer opposition syndicale, qui va être au principe de beaucoup de transformations qui existent dans le syndicalisme et les rapports, par exemple, à des institutions comme des fonds de pension. Il y a deux travaux magnifiques de jeunes chercheurs basés sur, justement, cette formation des syndicalistes à Paris. Et après, dans le gouvernement (inaudible), certains d'entre eux étaient agissants dans l'implantation des choses qu'ils ont apprises ici, dans les cours qu'ils ont faites. Là, je sors du cadre individuel pour voir, dans le cadre individuel, comment il y avait de répondants dans beaucoup d'autres domaines. Mais je reviens maintenant, pour finir, là, un peu, sur la question de Furtado. Je ne sais pas si je prononcerai les noms des chercheurs. Ce travail sur les ouvriers fait par (Maria), et le travail plus général par Maud Chirio. Pour finir, je voudrais revenir sur Celso, pour voir quelque chose que j'avais présenté d'ailleurs dans un congrès du Centre Celso Furtado, avec une question précise. Quand on voit l'arrivée de Celso à Paris, on voit qu'il arrive très haut. C'est-à-dire que c'est Beuve-Méry qui annonce dans Le Monde et publie dans la meilleure maison d'édition qui est la PUF, dans le livre que (Rose) a publié, on voit clairement l'invitation qu'il a eue. La revue intellectuelle la plus prestigieuse qui était de temps modernes. Donc lui, organisant tout le réseau des Brésiliens, qui va quand même publier une revue en France avant que ce ne soit publié au Brésil. C’est le premier ensemble de travaux critiques faits juste après le coup d'État. Donc, il arrive dans un moment où il est très bien accueilli. Et c'est le moment aussi, si on veut voir, il faut le mettre en perspective, c'est le moment de la décolonisation pour la France et l'espoir que les transformations vont être profondes. Donc l'économie du développement, c'est une économie qui a beaucoup de terrain. Or, c'est cette perte de vitesse de l'économie du développement et ce renversement qui vont se passer à la fin des années 70 et surtout aux années 80. Et c'est là que va s’implanter l'hégémonie de la pensée néo-libérale. Tout d’un coup, je me suis dit : « Mais comment on peut comprendre ça ? » Une des pistes que j’ai lancées et que je veux encore retravailler complètement, c'est que quand on voit l'ascension des travaux de Celso Furtado, on voit qu’un moment fondamental a été le moment où il était à Cambridge et a écrit la Formation économique du Brésil, à côté de tous les keynésiens de gauche. (inaudible) Pierre Serraf, Amartya Sen. Mais c'est un moment où les keynésiens ont l'hégémonie sur la scène européenne et sur la scène aux États-Unis. Or, à partir des années 70, plusieurs choses comptent dans cette transformation. Après 68, il y a une énorme transformation du panorama. Celso est rentré dans l'Université de Paris. Cette université de Paris, après 68, ce sont au moins dix universités différentes. Le département d'économie était le département d'économie dans la faculté de droit. L'économie va être autonomisée de la faculté de droit. Mais il y a une autre que quand j'ai vu chez les savants Français qui travaillent sur le champ des économistes en France, attirait l'attention, c'est que dès le début des années 60 et surtout aux années 70, gagnent les fameux ingénieurs économistes. C'est-à-dire que ce sont ceux qui font des études d'ingénieur, partent aux États-Unis faire des doctorats. Et au retour, quand ils viennent, ils commencent à rentrer dans plusieurs institutions, et surtout, le principal d'entre eux, qui est Edmond Malinvaud, crée une institution particulière qui est l'Insae, liée à la statistique. Au moment où il y a la montée des ingénieurs économistes, il y a le déclin justement des départements de fac de droit et du keynésianisme. Donc, je pense que ce déclin de l'économie du développement est un déclin qui peut s'expliquer par ce moment-là où on voit les transformations du champ des économistes lui-même, non seulement à l'échelle française, comme à l'échelle européenne. Pour ça, je pense que revenir sur les travaux de Furtado, qui va travailler à contre-courant, ces livres que (Rose) a dit, le Mythe du développement économique, et surtout Préface, sont des livres violemment critiques à toute l'économie que lui-même avait pratiquée. Je pense que c'est très intéressant de revenir sur tous ces moments-là, de voir qui sont les cercles qui étaient constitués. Il y a un énorme travail à faire au sein des archives proprement parisiennes, qui permettront d'ailleurs de penser ça en plus grande profondeur. Donc, je pense revenir sur le point fondamental de l'invitation ici, qui était : quelle est la signification de l'exil pour ceux qui sont obligés de le pratiquer ? Quelle est la signification de l'exil pour l'espace d'accueil ? Et comment l'espace d'accueil est lui-même transformé par l'action de ceux qui sont en exil, et qui ont parfois donné lieu aux plus grandes innovations scientifiques et culturelles ?

Merci beaucoup. Merci beaucoup en particulier aussi pour avoir apporté : quelle est la contribution des exilés pour les pays d'accueil ?

C'est vous qui m’avez demandé de le faire.

C’est pour ça que j’ai demandé, parce que c'était un thème dont on avait discuté déjà plusieurs fois et on n'avait pas vraiment développé ici. Et avec votre intervention et celle de Rosa, on peut voir quelle était la grande contribution de Celso Furtado pour la France et pour la pensée économique, notamment dans l'économie de développement. Et maintenant, pour faire une réflexion critique, ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas pour dire que c'était très bien, c'est pour dire : « Voilà, là je ne suis pas d'accord. » Je vous donne la parole et on va voir ces éléments. Merci beaucoup.

Merci. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis à la fois honoré et un peu nerveux, anxieux de discuter de Celso Furtado devant Rose et Afrânio, qui connaissent beaucoup mieux la trajectoire et les enjeux autour de la trajectoire de Celso que moi. Je ne suis pas un spécialiste de Celso Furtado. Ma connaissance de sa trajectoire est assez résiduelle, on va dire, par (proxy). En tant que Brésilien en sciences sociales, il faut connaître Celso Furtado, il faut lire Celso Furtado. Ça fait partie de notre formation, donc on connaît un peu ses œuvres, on connaît un peu sa trajectoire, mais pas au niveau de Rose ou d'Afrânio. Donc, je ne vais pas trop garder la parole, parce que l'exercice n'est pas non plus de faire une troisième prise de parole devant tout le monde, mais plutôt de venir titiller en quelque sorte certains points qui, pour moi au moins, en relisant à nouveau certains traits de la trajectoire de Celso, et en ayant un peu discuté avec (Rose) et connaissant un peu le travail d’Afrânio, ça me vient à l'esprit. Je reprends la citation que (Rosa) tu as faite d’Heinrich Böll, en la détournant un peu. Tu avais dit : « Pour un intellectuel en exil, la capacité d'écrire est proportionnelle à celle de porter en soi sa langue et son pays. Moi, je la change un peu comme provocation. Pour un intellectuel en exil, la capacité d'être élu est proportionnelle à celle du pays qu'il porte dans sa langue. Ça, c'est une question, parce que dans les exemples qu’Afrânio par exemple a donné de Lévi-Strauss et d'autres trajectoires, on voit très bien que le point de départ et le point d'arrivée ou le point de passage, ça reste des pays (inaudible) pour laisser ouvrir le débat. Vous n'êtes pas venus pour m'écouter, donc je laisse la parole justement à qui peut répondre.

Merci beaucoup. Vous avez soulevé une question très intéressante et peut-être avant qu'on ouvre le débat à la salle, je retournerais sur (Rose). (Rose), est-ce que vous pouvez, en trois minutes, répondre à cette question ? Dans le fond, est-ce que dans le cas de Celso Furtado, là où il a eu un impact, c’est quand il parlait du Brésil, de l’économie, du développement des pays du Tiers-Monde, du succès en après-Tiers-Monde. (inaudible) Global South, je ne sais pas ce que ça veut dire. Au contraire, est-ce qu'il y a eu une intervention dans le débat européen sur des modèles de développement économique en Europe ?

J'ai un peu mal compris la deuxième partie.

La deuxième partie, c'était le contraire. Est-ce qu'il a eu la capacité d'influencer le débat économique français sur le modèle économique de développement français ou européen ou simplement sur les pays du Tiers-Monde ?

Je crois que là, ça a été un peu tout. Il ne faut pas oublier, on était dans les années 60. D'un côté, il y avait énormément d'étudiants du Tiers-Monde après les processus des indépendances en Afrique. Il y avait énormément d'Africains qui étaient ses élèves pendant ces années 60. Et il faut dire que c'était aussi la décennie des coups d'État en Amérique latine. Donc, il y avait toujours des exilés qui arrivaient ou auto exilés. Donc, je crois que ça a influencé la quantité qu'il a eu d'étudiants latino-américains et africains, quoique l'immense majorité était des Français. Alors, à partir de là, c'est sûr qu'il a beaucoup plus réfléchi et a écrit beaucoup sur l'Amérique latine. Il y avait aussi une sorte de parcours qui avait commencé à la CEPAL quelques années auparavant, dix ans auparavant au moins. Mais c'est vrai aussi qu'à partir de ce livre dont je parlais, la Préface à la nouvelle économie politique, là il y a un article, un texte sur le capitalisme post-national, comme ils le disent en portugais. Ce qui est un peu, et on sent par les mots, il employait énormément à l'époque les mots « les transnationales ». Là, il commence, il fait une sorte d'ouverture vers les problèmes du monde et surtout de l'Europe. Alors, il ne faut pas oublier non plus qu’à la fin de l'exil de Celso, il a été ambassadeur à la Communauté économique européenne, à l'Union européenne. Donc c'est sûr que là, il avait un regard très européen. Parce qu’on est parti à Bruxelles, on a habité à Bruxelles pendant quelque temps, et lui, comme ambassadeur du Brésil auprès de l'UE. Donc, c'est sûr que là, il y avait une raison pour qu’il soit là. C’est sûr qu’il avait aussi une réflexion très grande. Mais je crois que ça a été à partir de 78, de ce bouquin qui s’appelle Créativité et dépendance dans la civilisation industrielle. Et ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est le point de vue de quelqu'un du sud, d'un intellectuel du sud sur le processus du Nord. Mais c'est sûr qu'il parle tout le temps du processus du Nord, tout en ayant un regard du Sud. Ça a été un peu une sorte de dialectique dans l'œuvre de Celso, c’est ça. Toujours ce rapport nord-sud. Je crois que c'est par là un peu.

OK, merci beaucoup. Afrânio sur la même question et la question plus précisément posée par (inaudible).

Je crois que là on touche à quelque chose de fondamental, même si on a des perspectives, des individus qui sont soumis à l'exil. Et des individus qui sont obligés de travailler en utilisant des langues et utilisant un contexte institutionnel où ils n’ont pas été formés. Je crois que là rentre une autre chose, c'est-à-dire que personne ne commence à faire ça dans un vide social. C'est l'exilé qui arrive. Il arrive devant en univers structuré, même si cette structure n'est pas complètement explicite. Donc, la possibilité de quelqu'un, et ça se passe dans différents espaces. C'est-à-dire que celui qui vient de dehors paye un prix qui n'est pas le même que celui qui rentre dans le débat, étant conduit par là. En reprenant ça, tu rappelles une autre chose qui me semble centrale et qui est au centre par exemple de toutes les démonstrations (inaudible). C'est la question de la hiérarchie sociale des objets. Et il y a une très forte hiérarchie sociale des objets et qui n'est pas parce que ceux qui viennent des pays qui sont pauvres, veulent garder pour eux certains objets. C'est que tout simplement que ce sont ces objets qui ont été développés là. Je vais rappeler dans cette conversation à nous, parce que je me suis posé exactement cette question. C'est-à-dire qui sont ceux qui sont venus des pays de la périphérie, et qui, en entrant dans des pays centraux, ont changé l'état de l'art dans les pays centraux. Je vais prononcer ici le nom Karl Polanyi. Karl Polanyi, qui a été formé à Vienne, qui était un grand connaisseur de la Hongrie. Mais aucune de ses publications ni en Angleterre ni aux États-Unis ne va porter sur la Hongrie ou sur Vienne. Il va publier tous ses textes. C'est quand il est reconnu déjà dans l'univers américain. Et là, par contre, il va rentrer avec le thème majeur pour les Anglais, qui était : comment expliquer la révolution industrielle ? Après, c'est le moment où Parsons dit : « Bon, voilà, la société des marchés, elle permet d'expliquer tout. » Et lui va rentrer avec toutes les évidences historiques et anthropologiques et dire : « Pas du tout. La conception que vous avez de l'économie n'est pas une conception fondée sur tout ce que vous avez accumulé en terme. » (Donc, Polanyi paraît en bonne)… et je pense que c'est bien possible de trouver d'autres exemples, mais je pense que la différence, c'est exactement ça. Et ça implique une autre chose dont on n'a pas parlé, c'est le cycle de vie de tout un chacun. Une chose, c'est par exemple être exilé à 40 ans. Une autre chose, c'est être exilé à 20 ans ou même être exilé dans la condition de fils d'exilé, ou être exilé à 60 ans. C'est pour ça que cette reconstruction de toute la trajectoire me paraît sombre. Pour ne pas dire que ça dépend seulement de l'individu qui le fait. Et l'individu fait pour le mieux. Mais je crois que là, il y a une question centrale qui est cette question de, qui est la hiérarchie sociale des objets et qui est la (inaudible), par exemple. Le fait que le Lévi-Strauss, les structuralismes, évidemment, c'est une utilisation énorme de la linguistique. Or, cette linguistique-là était créée en Europe de l'Est. C'était le Cercle de Prague. Mais le Cercle de Prague n'était pas fameux à Prague. C'est quand ils sont allés aux États-Unis, et alors là, ils ferraillent dans le pays central, qu'ils ouvrent une possibilité pour eux et pour les autres. Donc, je pense que je transformerai cette question de Glauber, dans une vraie question. C'est-à-dire, comment la hiérarchie sociale des objets est une des composantes centrales pour tout exilé scientifique ?

Merci beaucoup. Pour continuer le débat, peut-être, moi-même, je poserai une question et que j'ouvrirai aussi cette question aussi à la salle. Je reviens sur la question de la langue. Dans le fond, la question qui est posée aussi par la question de Glauber, c'est de savoir si les sociétés, comme la Française, qui sont devenues très multiculturelles. Et nous pouvons penser ça déjà avant. Dans les années que nous, on a été exilés en France, il y avait déjà une multitude d'exilés de différents coins du monde. Apportant une culture, sa propre culture, la culture des pays d'origine, et sa langue. Et je me rappelle que les Portugais, dans ce temps-là, ils avaient une attitude vis-à-vis de sa langue, de considérer que c'était la langue d'un pays pauvre, d'une dictature. Ils n'assumaient pas sa langue, vraiment. Et ça, on a eu cet exemple aussi dans notre discussion secondaire. Ils arrivent en France, ils veulent assumer la langue française parce que dans le fond, sa langue maternelle était la langue d'un pays qui était une dictature, dominée par l'Union soviétique. Les gens n'étaient pas fiers de leur langue. Il y avait aussi un racisme linguistique. L'autre, il parle une langue que ce n'est pas une grande langue culture. La langue culture, c'est la langue française. Prenons ce cas en particulier. Aujourd'hui, je pense que ce débat continue à avoir dans la société française. Est-ce que la (société) française peut universaliser le multiculturalisme ? C'est-à-dire, faire une richesse de cette diversité d'apports. Maintenant, ce n'est pas seulement des exilés, mais aussi des exilés, des immigrés, des langues différentes, des cultures différentes, des (positions) littéraires différentes. On a parlé de Celso Furtado et tout ce qu'il a produit en langue portugaise. Est-ce que ça, c'est un apport possible pour les pays qui reçoivent les exilés ? Est-ce qu'on peut universaliser ça et faire du multiculturalisme une force ? Ou alors, il y a une identité qui est liée à la langue, qui définit qu'est-ce que c'est la culture ? Et dans le fond, à la fin, qu'est-ce que c'est le citoyen ? Un citoyen qui a comme origine et la langue du pays où il réside.

Je peux dialoguer, là ?

Oui, s'il vous plaît.

(inaudible) je peux laisser la place à la salle.

Oui, mais Glauber aussi, ça serait bien parce que c'était sa question.

Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut (parler).

Oui, s'il vous plaît, madame.

Je voudrais juste appeler un cadre (inaudible) le club de l'École de Hautes Études, Christian Topalov, qui a fait son premier diplôme dirigé par Celso Furtado, et qui va dans la (direction) d'études urbaines, et qui est même d'origine bulgare. Il n'apporte pas et il écrit toujours en français.

Dans le fond, ce qu'on (inaudible) poser la question, c'est, est-ce que c'est l'hospitalité, la pratique de l'hospitalité implique l'hospitalité vis-à-vis de toutes les langues du monde ? Et assumer toutes les langues du monde comme des langues de culture. Je dis ça parce que j'ai habité en Afrique. Les Portugais disaient, les Africains, il vaut mieux parler une langue humaine, votre langue n'est pas humaine, ce n'est pas une langue des hommes. La langue des hommes, c'était le portugais, en Afrique. Peut-être le français dans l'Afrique francophone. Et dans le fond, ça, c'est une question peut-être essentielle pour l'hospitalité, la relation avec la langue. Peut-être, je vais donner à Glauber la parole, maintenant.

Ma question, ce n'était pas tellement d'un point de vue de celui qui parle, mais de celui qui écoute. C'est la capacité vraiment d'avoir les oreilles ouvertes à un discours. Si le sujet qui parle n'est pas considéré comme venant de la même place. C'est pour ça, le peu que je connais justement des ouvrages de Celso, je vois une intention universalisante, à partir de ces regards du sud, à partir de ces regards du Brésil, latino-américains, CEPAL. Mais il y a une tentative d'universalisation qui est claire. Il y a une tentative de comprendre l'économie mondiale à partir de concepts de développement. Ce développement remis en question de ces concepts, comme tu disais Rosa. Mais qui, au niveau de ma connaissance très parcellaire de la réception de l'œuvre de Celso Furtado, en France, il me semble qu'il n'est pas pris en tant que penseur de l'universel. Il est pris comme beaucoup d'intellectuels du sud à vocation universelle, comme un penseur du particulier. Parce que la capacité d'être penseur de l'universel, elle est cantonnée à ce qui occupe une place d'universel. C'est comme tu dis, il est arraché des savoirs. Il est en homologie structurelle, en quelque sorte aussi, sur la place occupée par celui qui exerce ce savoir. Ça, c'est une hypothèse vraiment prouvée par des études. Parce que comme tu dis, si on trouve en Karl Polanyi, on peut en trouver d'autres exemples, éventuellement, qui peut mettre cette hypothèse à mal. Mais au sein de mes connaissances parcellaires, ça montre beaucoup de cas quand même. Ça représente presque une règle. Du coup, la question, ce n'est pas tellement quelle langue tu parles, mais quelle langue dont la personne qui écoute est prête à écouter, dans ce sens-là, socialement parlant. Et juste pour rester avec la (blague), tous les migrants savent très bien la différence d'être migrant et expat. La différence est basiquement de quel endroit du monde, tu es venu. Entre les migrants et l'expat, la différence est un peu là. Bien sûr, c'est une caricature, mais qui révèle quand même une sorte de hiérarchie aussi de sujets parlants, l'endroit du sujet qui parle.

Je pense que quand on prend référence à la langue, une des choses que les linguistes modernes ont démontrée, c'est que la langue n'est pas quelque chose qu'on apprend consciemment. La langue structure quelque chose qui est notre propre inconscient. Donc le fait d'apprendre une autre langue, ça signifie deux choses. C'est de prendre des distances vis-à-vis de sa langue maternelle, et d'essayer d'acquérir des formes d'énoncés et de compréhension dans quelque chose qui jusque-là était fermé. Or, ce n'est pas par hasard que tout le monde constate, ah, les enfants font ça plus vite que les autres et tout ça. C'est-à-dire, je pense que cette question de la langue, on l'aura si on la traite comme si c'était une décision politique. Que toutes les langues s'équivalent, je m'excuse, je crois que ça ne change pas un iota. Si les Indiens brésiliens dépendaient de ça pour que leur langue continue à exister en Amazonie, ils vont être terrassés. Je pense que cette question de langues est une vraie question à être affrontée et de voir. Donc ce n'est pas par hasard, par exemple, qu'il y a une dispute aujourd'hui, si c'est Google ou pas Google qui va faire le panthéon des travaux universels. Dans quelle langue les choses ont été écrites ? Je pense (inaudible) là, que tu touches une question fondamentale, et qui n'est pas facile, et qu'on doit voir quelle est la condition de possibilité du multilinguisme. Sachant que le multilinguisme implique non seulement des conditions plus générales, mais des efforts des personnes qui vont acquérir cette capacité-là. Bon, alors, je reviens sur Celso Furtado. Parce qu'une chose très intéressante, j'ai été impressionné de voir le nombre de fois qu'il reprend une métaphore qu'il avait lue sur Avoir la tête et les pieds dans l'air du monde. Comme en disant, justement, ne pas être prisonnier par tout simplement son univers d'origine. Et si mes souvenirs sont bons, il finit une des autobiographies en revenant sur le mythe des cavernes. Et disant que quelqu'un qui était dans la caverne est parti et a changé ses idées. Et au retour, quand il rentre dans la caverne, les autres disent, ah non, tout ce que tu racontes là, ça ne peut pas exister, ce n'est pas comme ça. Je pense qu'effectivement, une des contributions, par exemple ce débat, est de poser cette question de modalités d'acquisition de langue et d'exercice de la langue. Et alors là, pour pouvoir progresser dans une espèce de démocratisation des rapports entre les (inaudible). Mais c'est très difficile. Je dirais même que ce n'est pas du tout la question la plus facile.

J'ai beaucoup aimé ces considérations sur les langues. Mais je crois qu'il y a une autre chose, c'est le fait de devenir français ou non. Plusieurs fois, on lui a demandé, d'ailleurs à moi aussi, pourquoi vous n'avez pas la nationalité française ? Ça ne m'a jamais intéressé, et à Celso non plus. Alors le fait de changer de nationalité, on commence à être connu en France comme (Kundera), c'est un Français d'origine tchèque. Je ne sais pas comment lui (Kundera), il se voit maintenant. S'il se voit comme un romancier français ou un romancier tchèque. Mais je pense, là, maintenant, à Semprún. J'ai eu de bons rapports avec Semprún qui, espagnol, n'a jamais voulu être français. Et pourtant, il a écrit, sauf le dernier, avant de mourir, il a écrit tous ses bouquins en français. Donc, je crois que ce n'est pas nécessairement seulement la langue. Semprún est arrivé en France à douze ans, treize ans ou un peu plus. Il a fait déjà son lycée à Paris. Mais un jour, je lui ai interviewé et je lui ai demandé pourquoi vous n'avez jamais voulu devenir français ? Et il m'a dit quelque chose que moi, je crois aussi. Il a dit déjà une nationalité, c'est très dur à porter, mais deux, là, c'est un peu trop. Et donc, je crois que si Celso était devenu français, je suis sûr qu'il sera comme un intellectuel, vu comme un professeur, vu comme un Français d'origine brésilienne. Mais le fait de ne pas devenir français, peut-être, il l'était vraiment et je crois que (inaudible) a raison, toujours comme un intellectuel du Brésil, du Tiers-monde, de l'Amérique latine. Mais c'est un peu inévitable. Je crois que ça ne diminue pas, ça ne change pas, à mon avis, l'œuvre de quelqu'un ni l'influence de quelqu'un. Il a eu beaucoup d'influence pendant ses années où il était professeur. Mais après, évidemment, ça passe, ça vient d'autres. Mais ça, il n'a jamais voulu devenir français. Il n'a jamais voulu demander l'asile politique. Tous les problèmes qu'il avait avec son passeport, et Dieu sait s'il y en avait, on lui a suggéré plusieurs fois, même, Brodel. Pourquoi tu ne demandes pas ? Parce que Brodel tutoyait Celso, et Celso, évidemment, vouvoyait, Brodel. Et il disait, mais pourquoi tu ne demandes pas l'asile politique ? Celso dit, jamais, je ne veux pas donner ce goût aux militaires brésiliens. Il y avait aussi un côté politique de la chose.

Mais peut-être, quelque chose, Rosa, que je n'ai pas compris, peut-être, à ce que tu as dit. Semprún, il est resté avec, toujours, l'espagnol, mais il est un écrivain français d'origine espagnole, malgré ça. Parce que Semprún est un écrivain français. Ce n'est pas un écrivain espagnol. Mais d'origine, la nationalité, là, n'est pas décisive. C'est, qui dans le fond démontre ça ? C'est le regard vers l'autre qui définit qui est l'autre, pas le passeport ni le billet d'identité. On peut avoir un passeport français, un billet d'identité français et être considéré l'autre, vice-versa. C'est le cas de Semprún. Billet d'identité espagnole, mais pas dans la dictature, c'était très difficile, mais écrivain français. Considéré comme écrivain français, lu comme écrivain français, effectivement écrivain français. L'identité, dans le fond, ce n'est pas défini par nous-mêmes. Ce n'est pas, qui nous regarde ? Et ça, c'est très important dans ce débat qu'on a. Et Sartre a écrit La question juive. Il dit, voilà, les Juifs, ce n'est pas le Juif qui se définit comme juifs, c'est les autres qui nous définissent comme juifs. Et c'est l'autre qui définit l'autre comme musulman, non-français. Malgré qu'il y ait ce plan de (inaudible), nationalité française, né en France, que même l'autre écrivain peut être en langue française. Rosa, tu es encore là ? Est-ce que tu veux réagir à Semprún ? Parce que dans le cas de Celso Furtado, on peut dire que Celso Furtado, il a développé une hype. Et c'est notre grand philosophe portugais Édouard (inaudible) dit, les immigrés, les réfugiés ont une hyper-identité nationale. Ils deviennent plus nationaux que ceux qui habitent dans le pays même. Non, ce n'était pas mon cas, comme exilé. Je ne trouvais pas (hyper portugais), au contraire. Mais Celso Furtado, peut-être, il a développé une hyper-identité brésilienne en exil. Est-ce que c'est ça ?

Je reviens tout de suite sur Semprún. Seulement pour qu'on se rappelle d'une chose. Il y a eu un moment où Semprún était plutôt intéressé à l'Académie française de Lettre. Il n'a pas été élu. On s'est vu après ça, et il m'a dit, pas très clairement, mais il a dit que les gens qui ont voté contre lui disaient, mais ce n'est pas un Français, c'est un Espagnol. C'est très ambigu parce qu'il y a un moment où tout le monde le voit comme un écrivain français de langue française. OK, d'accord. Qui a écrit tous ses bouquins en français, mais qui n'a jamais voulu être français. Et au contraire, qui disait très clairement, qui montrait très bien. Peut-être aussi par son passé de Parti communiste, il ne voulait pas renier, d'une certaine façon, toute sa vie politique d'avant. Mais curieusement, cet écrivain français, soi-disant, entre guillemets, au moment qu'il se présente à l'institut, on lui rétorque en disant, mais vous, vous êtes un étranger. Ce qui ne veut rien dire parce qu'on a élu Vargas Llosa, l'année dernière. Donc, ça ne veut rien dire. Mais c'est curieux quand même ce rapport. Qu'est-ce qu'il fait un étranger ? Est-ce que c'est la personne qui se sent étrangère ? Est-ce que ce sont les autres qui le regardent comme étranger ? Moi, je vois Kundera, comme toujours, un écrivain pas français. Le fait qu'il écrit en français ou non, moi, je ne sais pas. C'est compliqué. Vargas Llosa, pour moi, va être toujours un écrivain péruvien, latino-américain. Il est Espagnol, Vargas Llosa, depuis qu'il a perdu son élection à la présidence de la République, il est devenu espagnol. Mais bon, c'est curieux de savoir. C'est un autre débat. Savoir qu'est-ce que c'est un étranger. Je ne sais pas. Il faut demander Albert Camus peut-être.

Peut-être, ce n'est pas l'autre débat, peut-être, c'est le débat.

Je peux revenir ? J'ai oublié un point qui est la chose suivante. J'étais impressionné, en préparant le matériel pour aujourd'hui, par justement ce passage-là, de Furtado par les États-Unis. Le projet explicite qu'étudiaient les États-Unis était quelque chose de central pour mieux comprendre tous les pays périphériques. Et en fait, si on voit après les livres qui ont suivi, c'est des livres qui ne correspondent pas complètement à ce qui est écrit, par exemple (inaudible), qui est cette explicitation-là. Donc dans le passage, dans la décision de ne plus rester (inaudible), mais de venir en France, a d'autres implications que celle que chacun veut. Mais je crois que quand même, il y a là une indication centrale. C'est-à-dire, comment on manque d'analyse des positions dominantes complète. Qui ne soit simplement la reprise de modèles de compréhension qui sont faits par leurs autochtones. Et je pense que ça, c'est complètement fondé dans les autobiographiques qui sont là. Il y avait bel et bien un plan de dire, bon, je vais étudier les États-Unis, pas en rapport avec le Brésil, avec le Pérou, non. Je vais étudier les États-Unis, la formation des Nord-Américains en tant que telle. Et d'ailleurs, ils parlent de créer des centres de recherche en Amérique latine, que ce soit sur les États-Unis. Il y a toute une série d'indications, quand même. Je pense que ce projet, si on veut vraiment affronter les dominants, il faut vraiment affronter le projet de connaissance de, qu'est-ce qu'ils sont.

Juste un commentaire, parce qu'à nouveau, je ne suis pas un spécialiste de Celso Furtado, mais j'ai lu deux ou trois travaux et en suivant à nouveau la trajectoire pour, justement, cette conférence. J'ai vu qu'il y avait un critique chez Furtado, de la façon comme l'économie était faite aux États-Unis à cette époque, trop proche de modélisations, nouvelle orthodoxie. Et du coup, c'est un élément de plus pour expliquer cet attrait par la France par la suite. C'est aussi le simple fait, comme tu viens de rappeler, que les années 60-70, l'autonomisation des sciences économiques à part entière en France, la disciplinarisation totalement de cette discipline en France n'est pas aboutie. Ça restait encore très interdisciplinaire, multidisciplinaire, transdisciplinaire pour certains sujets. Je pense que c'est Rosa qui a dit. Justement, combien de juristes, politistes, sociologues, économistes viennent me chercher pour travailler sur un sujet ? Cette ouverture, cette capacité, en étant économiste, à diriger des sociologues, juristes, et ainsi de suite, parce que la porte d'entrée, c'est une économie de développement centrée sur des pays du tiers-monde. Ça ouvrirait une possibilité d'être, en effet, interdisciplinaire. Et du coup, je ne pensais pas en hasard non plus que c'est à l'École des Hautes études qu'il finit. Dans le projet Braudel, d'utiliser justement les aires géographiques en lien avec l'interdisciplinarité pour refonder les sciences sociales. Mais il a dû, et ça, plusieurs études le montrent, combien (inaudible) négociait avec ses processus propres à la France, à ce moment-là, de disciplinarisation de plus en plus. Et on arrive aux années 80, 90 avec beaucoup moins de possibilités, justement, de cette interdisciplinarité, ne serait-ce que marginal, éventuellement.

Rosa, tu n'as pas répondu à la question. Savoir si Celso avait une hyper-identité brésilienne ? Parce que dans le fond, il y a, c'est présent dans le débat, cette assimilation aux possibilités d'hospitalité, à la diversité des cultures et des identités. Alors ça serait intéressant. Tu as parlé beaucoup, de Celso et le Brésil. Comment est-ce que Celso voyait son identité ?

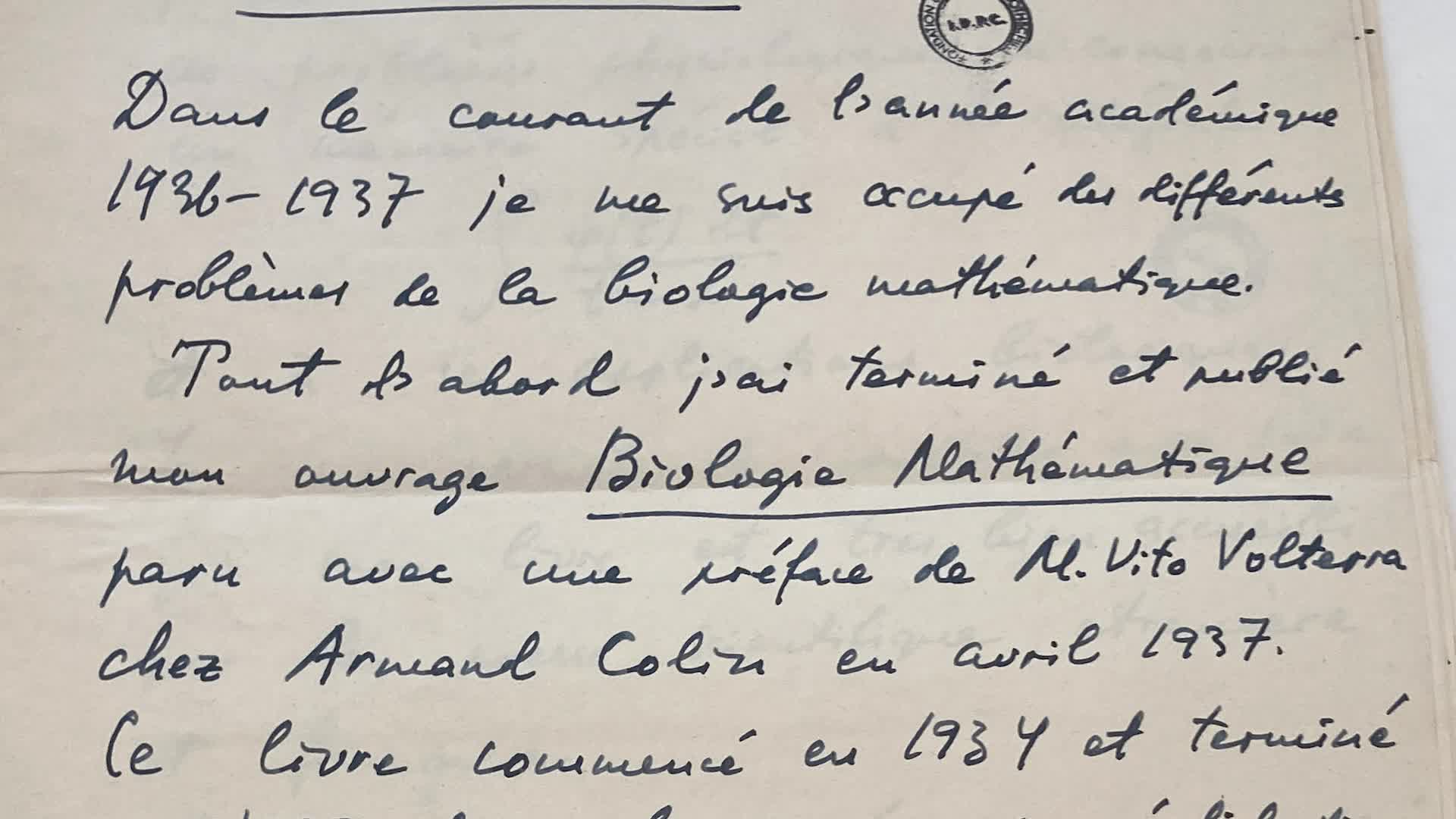

Tu sais Álvaro, il y a une chose qui est curieuse. Il n'aimait pas se dire exilé. De temps en temps, il disait, je suis un métèque. Et il employait donc ce mot métèque. En plus de la chanson de Georges Moustaki qui était, si je me souviens bien, c'étaient les étrangers à l'ancienne Grèce, ou Athènes, je ne sais plus. Et donc quand tu es un étranger (c'est) quelqu'un de dehors, mais quelqu'un qui vient déjà avec une sorte de bagage culturel, comme les Grecs, ils arrivaient à Rome avec un énorme bagage de la culture hellénistique. Il n'aimait pas se montrer comme un exilé. Comme un Brésilien, toujours, tout le temps. Celso, il a un parcours un peu spécial parce qu'il est, comme Afrânio a dit, il arrive très haut, disons. Il arrive déjà avec un contrat pour la Sorbonne, signé par le général de Gaulle, ce qui n'était pas peu. J'ai ce document-là, quelque part ici, chez moi. À l'époque, c'était Pompidou le Premier ministre. Donc, il y a la signature de De Gaulle et de Georges Pompidou. Il publie comme Afrânio qui a bien travaillé. Afrânio a des textes merveilleux sur Celso. Il a tout compris. Je pourrais dire comme ça. Effectivement, il s'est bénéficié de très bonnes maisons d'édition. J'ai aussi une lettre, que je n'ai pas publiée parce qu'il fallait faire une sélection, de Robert Calmann-Lévy, lui-même Calmann-Lévy, en lui demandant d'écrire un bouquin sur l'Amérique latine. Mais c'est vrai qu'il faut penser à l'exil, dans le cas du Brésil, au moins, avec des gens qui étaient des gens brillants, au moins brillants, peu importe, mais qui avaient des difficultés immenses. Celso avait les difficultés administratives. On est bien d'accord. Mais il n'avait pas eu des difficultés financières, disons, parce qu'il avait déjà un emploi. Sa famille est venue avec lui. Il a eu un appartement, plutôt modeste, mais quand même en banlieue. Donc, en lisant ses lettres d'exil, il y a tellement de difficultés, tellement de difficultés familiales, financières, de santé. Il y a tellement de langues. Il avait la chance de savoir déjà le français, parce qu'il allait faire des cours en français. Donc de dire que Celso a été en assimilé, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a toujours gardé son identité brésilienne. Il a toujours dit qu'il était un métèque. Il se revendiquait ce statut de métèque. Pas d'exilé nécessairement, au contraire, mais de métèque oui. Et il se voyait comme un étranger en France. Et c'était aussi un beau côté de la France, pour lui, c'était ce côté de recevoir les étrangers. Alors le fait d'écrire en français ou en portugais, je n'en sais rien. Il écrivait toujours en portugais, c'est vrai, mais c'est classe. Par contre, j'ai encore des cahiers de ses cours où il écrit à la main tout le cours tout entier. Et un jour, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne te mets pas seulement un schéma ? Je vais parler de ça et c'est ça. Il a dit, parce que j'avais trop peur. Quand on domine la langue, il dominait bien le français, bien évidemment, mais il avait toujours peur du manque de rigueur. C'est-à-dire, s'il fallait dire en termes d'économie, du genre, très rigoureusement, il avait peur, au moment où il donnait son cours, d'oublier de parler, pas exactement avec la rigueur qu'il cherchait. Donc, il écrivait tous ses cours à la main. Un, deux, trois, tout était écrit à la main. Occupant une dizaine de pages dans un fichier grand comme ça. Mais de là à dire qu'il était assimilé, je ne crois pas. Il était un étranger en France. Je crois que ça, c'est un peu ça. Mon impression, c'est que Jorge Semprún était aussi un étranger en France. Je l'ai interviewé, deux ou trois fois. On se parlait de temps en temps. La dernière fois que je l'ai vu, il avait déjà déménagé, il était à (Rue de Lille). Je suis allé le voir pour l'inviter, en tant qu'écrivain français, dans une commémoration, un petit salon du livre que le ministère de la Culture, quand Serge était ministre, allait organiser au Brésil. Il m'a répondu oui, qu'il venait. Mais entre-temps, entre l'invitation et le petit salon, il a été nommé ministre de la Culture, en Espagne, par Felipe González. Donc, il ne pouvait pas venir en tant qu'écrivain français parce qu'il était devenu ministre espagnol. Mais c'est curieux pour Semprún que je l'aie toujours vu un peu comme un Espagnol en France. Mais bon, je ne sais pas.

Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin, s'il n'y a pas, dans la salle, une autre question. Oui, il y a une dernière question.

Merci. Dans l'introduction de l'ouvrage que tu as organisé, Rosa, Correspondance intellectuelle de Celso Furtado, tu affirmes, je cite : "La correspondance d'un intellectuel est habituellement le laboratoire de son œuvre." Donc, je me rappelle, par exemple, des échanges de Celso Furtado avec Fernando Eric Cardoz, pour lui demander d'écrire un article pour la revue Temps Modernes. Cela en 1967. Car Celso Furtado s'était engagé, avec la direction de la revue, à écrire un numéro spécial sur le Brésil. Pourrais-tu nous parler d'une missive ou peut-être de celle-ci, ou d'une autre qui t'a marqué, pendant la période d'exil de Celso Furtado à Paris ?