Notice

L'appréhension des populations nomades dans l'histoire française

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du colloque Roms, Tsiganes et gens du voyage qui s'est tenu à Caen les 24 et 25 novembre 2011, organisé par le Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Évolutions du Droit (CRDFED). L'objectif était de mieux connaître les populations concernées et de comprendre comment les politiques publiques et le droit les appréhendent. Derrière ces différentes dénominations se pose la question de l'appréhension de la figure de l'autre, des catégorisations et possibles discriminations que ces dernières induisent. Ont été examinés la liberté d'aller et venir, les droits politiques et sociaux et l'encadrement du droit interne par le droit international et européen.

Historienne, Marie-Christine Hubert est archiviste aux Archives départementales de la Seine-Maritime. Elle est l'auteure d'une thèse d'histoire sur les Tsiganes pendant la Seconde Guerre mondiale.

Résumé

L'Histoire des Tsiganes se résume souvent à l'histoire des persécutions dont ils ont été les victimes depuis leur arrivée sur notre sol au XVème siècle. Cette vision bien qu'éminemment réductrice nous permet toutefois d'entrevoir l'apport des Tsiganes dans l'Histoire de France. De la Renaissance à la Troisième République, les pouvoirs publics ont instrumentalisé la « question tsigane » pour affirmer leur légitimité. Au gré des circonstances et des alliances politiques, les Tsiganes ont été valorisés ou persécutés toujours au profit des élites politiques au pouvoir.

L'incorporation des Bohémiens dans les armées privées des Seigneurs féodaux a permis leur ancrage dans la société et la culture françaises. L'âge d'or des Tsiganes s'est terminé par la volonté de Louis XIV de mettre au pas les velléités d'indépendance des potentats locaux, étape indispensable à l'avènement de l'Absolutisme et l'unification du pays.

Au XIXème et XXème siècles, la création du « régime des nomades » permettant l'identification et la surveillance des Tsiganes a été un galop d'essai pour ficher l'ensemble de la population. Le carnet anthropométrique d'identité a alors servi de référence à l'élaboration des cartes d'identité attribuées aux étrangers puis aux Français.

Ces deux exemples ne sont qu'une infime partie de l'apport des Tsiganes dans l'Histoire économique, sociale, politique et culturelle de la France.

Intervention / Responsable scientifique

Documentation

Lien,Réalisation

Retrouvez sur le site de la forge numérique d'autres conférences filmées couvrant les mêmes thématiques.

,Centre d'Enseignement Multimédia Universitaire - Université de Caen Basse-Normandie

- Tournage : Olivier Cosme & Corinne Mouchel

- Montage : Corinne Mouchel

Maison de la Recherche en Sciences Humaines - Université de Caen Basse-Normandie

- Mise en page : Ronald Minot

Sur le même thème

-

La fabrique ordinaire d’inégalités multidimensionnelles

Au plan utopique, le pluralisme égalitaire – qu’il soit culturel, linguistique, alimentaire, religieux, d’orientation sexuelle…- se déploierait sans inégalités ni hiérarchies ni oppressions. Il est

-

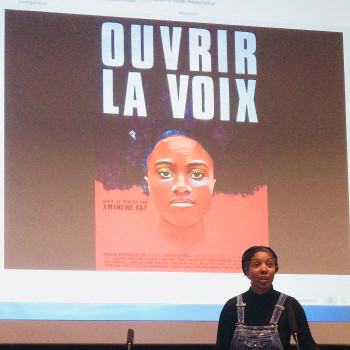

Le documentaire, œuvre d'émancipation et archive afroféministe

La création est un des outils disponibles afin de se réapproprier la narration et affirmer sa subjectivité, dans ce cas précis, celle d’un universel mélaniné. De surcroit, au-delà des enjeux de

-

Écrire (sur) le silence

Toute une partie de l'œuvre de Leïla Sebbar se trouve nouée à un manque, un silence fondateurs : ceux de l'arabe non transmis par le père. Les textes convoquent les moments volés qui ont permis l

-

Le regard neuf ou « Être né Innu aujourd’hui dans une société québécoise dominante »

Comment fait-on lorsque les préjugés sont assimilés par la communauté qui les subit ? Comment se défait-on d’une pensée généralisée répandue par la société dominante qui accule les Premières Nations

-

Retour au sens — repenser l'universel

Les valeurs universelles sont depuis longtemps critiques et de façon souvent très pertinente; de quelle manière et avec quels outils conceptuels pouvons-nous les reenchanter ?

-

Kwanxwala - Thunder

Kwanxwala-Thunder a été tourné dans une communauté autochtone située à Alert Bay, sur une île en Colombie-Britannique (Canada). Le film évoque l'histoire des Kwakwaka’wakw en la mettant en relation

-

Du multilinguisme « cosmopolite » à l’option arabe : stratégies linguistiques et redéfinition de l…

ΝταλαχάνηςΆγγελοςPanel 2 : Éducation et enseignement, entre savoirs locaux et logiques impériales Dire et écrire le pouvoir impérial en Méditerranée, XIXe-XXe siècles Journée d’études organisée le 8 juin 2012 de

-

Contourner la frontière par la toile. La fabrique d’un territoire communautaire par les nouvelles t…

MerzaEleonorePalestiniens et Israéliens deux décennies après Oslo : anatomie, vécus et mouvements d'une séparation Colloque du 17, 18 et 19 Février 2011, Maison méditerranéenne des sciences de l'homme, Aix-en

-

Webinaire Rue d'Alger#1 | Autour des patrimoines postcoloniaux et minoritaires

GeisserVincentDaumalinXavierGallicchioAlessandroCiccolellaPaolaDeniseFabrice13h | Mot d'accueil Paola CICCOLELLA Directrice de l'Institut culturel italien de Marseille Xavier DAUMALIN Directeur de TELEMMe (CNRS-AMU, UMR 7303) INTRODUCTION DES WEBINAIRES

-

4. Pierre Guidi : Les enjeux politiques des langues d’enseignement en Éthiopie. Reconnaissances et …

"Ecole, nation, altérité : regards comparatifs sur les systèmes scolaires du Sud" Journée d’études organisée par l’Urmis, Université Côte d’Azur, IRD, le jeudi 13 décembre 2018 à Nice. http://urmis

-

2. Céline Labrune-Badiane : Les Casamançais, l’École et l’État (années 1850-1980)

"Ecole, nation, altérité : regards comparatifs sur les systèmes scolaires du Sud" Journée d’études organisée par l’Urmis, Université Côte d’Azur, IRD, le jeudi 13 décembre 2018 à Nice. http://urmis

-

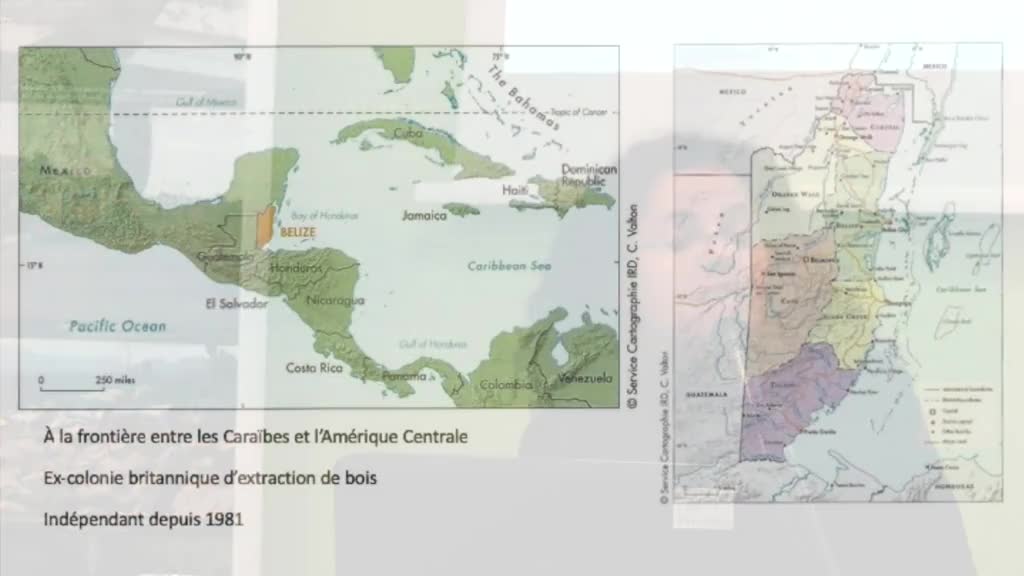

5. Aïda Ramirez Romero : Construction de l’imaginaire national à l’école bélizienne : entre (re)pro…

"Ecole, nation, altérité : regards comparatifs sur les systèmes scolaires du Sud" Journée d’études organisée par l’Urmis, Université Côte d’Azur, IRD, le jeudi 13 décembre 2018 à Nice. http://urmis