Notice

MRSH Caen

Les fils fondateurs du film "Omar" d'Hany Abu-Assad

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été enregistrée lors de la journée d'étude du 16 avril 2014, ayant pour thème Les images du masculin, organisée par les jeunes chercheurs du LASLAR. Pour cette nouvelle édition, ils ont choisi d’étudier les rapports qu’entretiennent leurs disciplines avec les images du masculin. En effet, la représentation du masculin est un sujet actuel au regard de la récente publication de la considérable Histoire de la virilité et de l'exposition Masculin/Masculin au Quai d'Orsay, et qui font suite et complètent les différentes études universitaires sur le genre féminin.

Les images du masculin sont plurielles et il s’agit d’en étudier les incarnations, les constructions ou les représentations. Notre approche étant transdisciplinaire, cette question peut être abordée selon l’angle de la représentation, de l’esthétique, de la création, de la réception, de l’influence sur la création artistique, etc. Cette interrogation nous place donc au cœur des recherches du LASLAR : les représentations imaginaires et iconographiques questionnent « l’écriture de l’image » quand les « archives de la création » sont mises en lumière par l’étude de l’influence de ces modèles masculins dans la création artistique.

Jonathan Renoult est doctorant en études cinématographiques, au LASLAR de l’Université de Caen. Après son master sur « une phénoménologie de l’image chez Robert Kramer », il a débuté en 2012 une thèse sur les victimes du conflit israélo-palestinien au cinéma, sous la direction de M. Vincent Amiel. Il s'’intéresse en particulier à l’étude des images et au documentaire.

Résumé de la communication

En 2013 sort « Omar », du réalisateur Hany Abu-Assad. Ce thriller dramatique narre les doutes d’un jeune franc-tireur palestinien, ballotté entre sa fidelité pour des frères d’armes ambigus et ses obligations vis-à-vis de la police israélienne, dont l’omniprésence finit par rendre paranoïaque. Chronologiquement, le film s’inscrit entre les tensions inter-palestiniennes de 2006-2007 et la relance en 2014 d’un processus de réconciliation nationale.

Du scénario à la mise en scène, « Omar » semble ainsi illustrer la nécessité pour les Palestiniens de remettre en question, au nom de leur unité et de leur avenir, des traditions politiques et culturelles pesantes, sans renier leur identité ni leur militantisme. Ces traditions reposent aujourd’hui essentiellement sur les jeunes hommes, chargés bon gré mal gré de les incarner et de les défendre. Au travers de ce film, nous avons souhaité mettre à jour :

- le caractère patriarcal de la société palestinienne ;

- le mythe d’une refondation nationale par le retour des fils dans l’actuelle Israël ;

- l’émergence d’une jeunesse masculine de moins en moins politisée, mais pour qui l’activisme sert de rite de passage vers l’âge d’homme.

Pour en savoir plus :

http://renoult-jonathan.tilde3.eu/universite/masculin-omar-hany-abu-assad

Sur le même thème

-

Law, Identity, and Redemption: Justice in Karan Johar’s My Name is Khan

LefrançoisFrédéricCommunication présentée le 9 mai 2025 lors du Colloque international de la SARI "Représentation de la justice dans le cinéma indien 9 et 10 mai 2025" (Université Sorbonne Paris Nord, Campus de

-

Violences sociales à Sumba (Indonésie). Quelle place pour les frontières ethno-linguistiques ?

JeunesseChristianLes sources antérieures à la prise de possession de l’île de Sumba par les néerlandais, au début du 20e siècle, décrivent un ensemble morcelé formé d’environ 25 groupes ethniques qui se partagent un

-

Que peut-on encore faire dire à Romulus et Rémus ? Le mythe fondateur de Rome revisité (avec Domin…

Si vous pensiez tout savoir de la légende de Romulus et Rémus (mais s’agissait-il d’une légende pour les Romains ?), cet épisode pourrait vous surprendre. Nous partons à la rencontre de Dominique

-

Emma Larthomas, étudiante et cinéaste, itinéraire d'une créatrice précoce

Brunet-MalbrancqJoëlleLarthomasEmmaLes causeries de la culture - La culture à l'université 2

-

Le CiD - Le cinéma et le droit : Investigation comparative des dilemmes bioéthiques

LassalasChristineBorgesRose-MarieChristine Lassalas (CMH) et Rose-Marie Borges (CMH) relatent la manière dont elles ont conduit le projet Le Cid, programme croisant le cinéma, le droit et l'éthique.

-

L’expérimentation médicale dans le cinéma

RoumeauEliseDocteur en droit privé et sciences criminelles, Elise Roumeau propose une réflexion ouverte sur la manière dont le cinéma traite la thématique de l’expérimentation sur le sujet humain.

-

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique d…

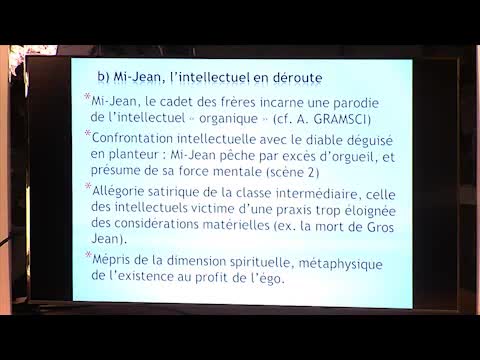

LefrançoisFrédéricBerthetDominique"L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique de Derek Walcott" Journée d'étude : "Créations, pouvoir et contestation en Caraïbe"

-

Le principe d'incertitude dans les séries : une tendance transnationale ?

De plus en plus, les séries télé présentent des personnages marginaux : des femmes, des adolescent(e)s, des queers. Ainsi, par la création d'expériences de doute, de désorientation ou d'échec, de

-

Atonement Atwain — Transmedial Translations of Novelistic Discourse and Metafictional Devices

This paper employs Mikhail Bakhtin’s notion of polyphonic novelistic discourse and Werner Wolf’s intermedial conceptualization of metareference in an analysis of the translation of metafictional and

-

Prendre soin de l’enfance : une approche philosophique | Laurent Bachler

BachlerLaurentConférence de Laurent Bachler dans le cadre du cycle "Avenue centrale. Rendez-vous en sciences humaines".

-

Les intellectuels face au pouvoir : la Russie et l'Ukraine

La conférence porte sur l'analyse des identités et des revendications des différents partis en présence à Kiev et en Ukraine ainsi que sur le rapport entre le pouvoir et les intellectuels en Russie.

-

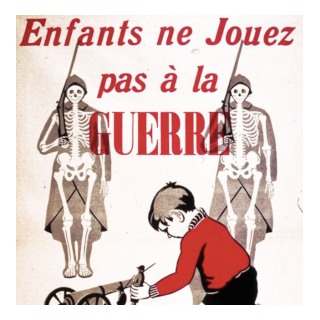

Jouer au temps de la Seconde Guerre mondiale : entre nouvelles pratiques et mise en danger des enfa…

Cette communication a pour but d’analyser l’impact de la guerre sur les pratiques ludiques des enfants en Europe de l’Ouest au cours de la Seconde Guerre mondiale. Nous nous demanderons dans quelle