Notice

Saint-Vaast-la-Hougue

Variantes et variété des appellations de quelques espèces marines relevées à la pointe de la Hague (Manche)

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Cette communication a été donnée à Saint-Vaast-la-Hougue, dans le cadre d'une journée d'études organisée par le pôle Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires de la MRSH, journée consacrée au vocabulaire maritime et aux dictionnaires.

Eric Marie, linguiste, est directeur de la revue Le Viquet.

Résumé de la communication

Cette communication s'appuie sur un ensemble d'enquêtes, en immersion linguistique, qui étaient destinées à la rédaction d'articles de lexicologie et, à terme, à la production d'un dictionnaire normand-français. Elle porte particulièrement sur le domaine nord-cotentinais et spécialement sur la pointe de la Hague. Il s'agit de mettre en évidence l'adéquation entre l'importance sociologique des certaines espèces marines et l'étendue du vocabulaire les concernant. La création de termes désignant ces espèces, en dehors des étymons primitifs, repose sur deux productions langagières essentielles : les comparaisons et images à partir d'autres termes désignant d'autres entités, et les dérivations à partir d'affixes, principalement des suffixes originaux. Ces créations permettent, entre autres, d'identifier ou de qualifier divers états de ces espèces. Notre propos s'articule de la manière suivante :

-

Avant propos. Méthodologie - immersion linguistique et mise en œuvre des moyens d'interprétation - ethnologie et lexicologie. Quelques exemples d'énigmes créées par l'incompréhension d'enquêteurs.

-

Appellations relevées à la pointe de la Hague

-

issues de comparaisons ou d'images

-

différenciations : dérivations, diminutifs, augmentatifs...

-

champs lexicaux et importance socio-culturelle

-

-

Diversités lexicales géographiques

-

différences onomasiologiques

-

différences sémasiologiques

-

-

Conclusion : richesse lexicale des parlers de Normandie selon les espèces et selon les espaces.

Orientation bibliographique

-

MARIE (Éric), « La pêche à pied dans la Hague », Le Viquet, n° 140, 2003, p. 126-134.

-

« Un aperçu de la richesse lexicale du normand à travers l'exemple des animaux et végétaux marins », Le Viquet, n° 162, 2008, 10-18.

-

« Ethnologie et patrimoine de pays : l'exemple de la pêche à pied dans la Hague », dans La Hague dans tous ses états. Archéologie, histoire, anthropologie de la presqu'île de la Hague, C. Marcigny (dir.), Cully, OREP Éditions, 2010.

-

Dictionnaire normand-français d'après un inventaire des usages en Cotentin, Bayeux, OREP Éditions, 2012, 460 p., avec une préface d'Élisabeth Ridel (p. IX-XI).

Thème

Sur le même thème

-

ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-X…

VermerenHugoProjet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Les océans ont une histoire !

HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH

-

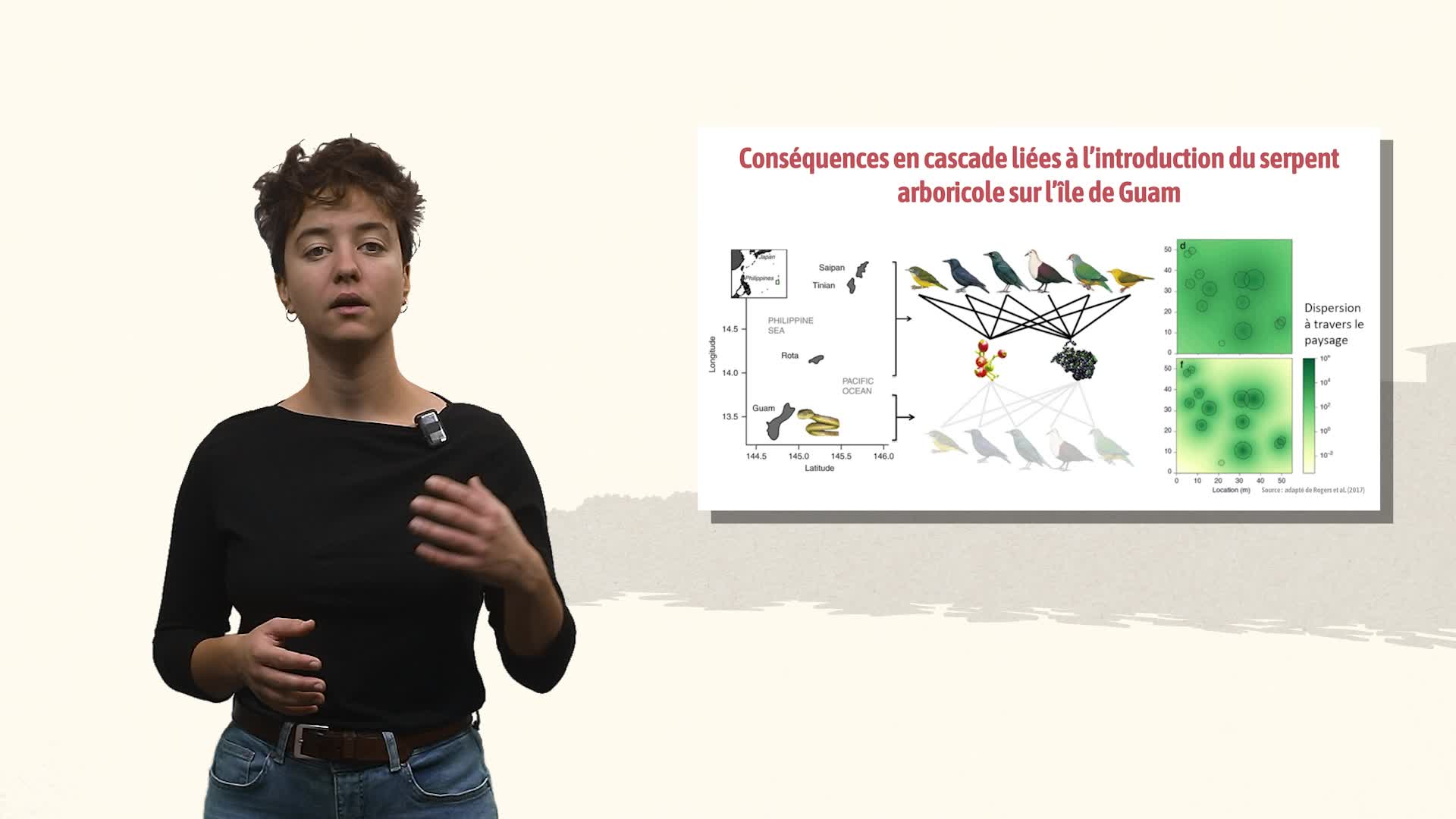

Les invasions biologiques : quels impacts sur la biodiversité ?

MarinoClaraClara Marino, chercheuse post-doctorante à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, analyse dans cette vidéo les différents impacts que peuvent avoir les invasions biologiques sur le vivant

-

Produits de la mer durables : quel rôle de l'information ?

LucasSterennSterenn Lucas, Maître de Conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de l'information, pour les consommateurs, relative aux produits de la mer.

-

Quels enjeux de durabilité en aquaculture ?

SadoulBastienBastien Sadoul, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo des enjeux de durabilité de l'aquaculture.

-

Les espaces marins au-delà des juridictions sont-ils un bien commun ?

QueffelecBettyBetty Queffelec, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la notion de bien commun appliquée à l'océan.

-

Des langues inventées au télégraphe : technologies du langage et machines linguistiques sous la Rév…

CostaJamesAvec le télégraphe de Chappe, James Costa rappelle que les machines aussi ingénieuses soient-elles prennent tout leur sens lorsqu'elles s'inscrivent dans un contexte humain, social et politique...

-

Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.

Hommage à François Renault, figure de proue du patrimoine maritime.

-

Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du …

Le dictionnaire de marine, un outil pédagogique au service des marins ? Analyse d’un exemplaire du Dictionnaire de marine de Nicolas Desroches (1687) annoté au XVIIIe siècle par un élève officier.

-

L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.

L’apport de François Renault à la connaissance des bateaux traditionnels normands et mauritaniens.

-

Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.

Les marins, leurs langues et leurs dictionnaires : un tour d’horizons.