Notice

La capture des coléoptères

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Julien Touroult, chercheur au Muséum national d'Histoire naturelle, explique comment se fait la capture des coléoptères pendant les expéditions.

Thème

Documentation

Transcription

« Julien Touroult, je suis directeur adjoint du service du patrimoine naturel, ici au muséum. Je suis entomologiste et je m’intéresse en particulier aux coléoptères et globalement à l’inventaire du vivant en France.

Donc, sur l’expédition à Mitaraka, on a employé différentes techniques de récolte pour maximiser le nombre d’espèces rencontrées. On a utilisé des pièges, c’est-à-dire des choses qui attirent ou qui collectent des espèces qui passent par là, et des méthodes actives, c’est-à-dire par exemple la chasse au filet à papillon que tout le monde connaît. Donc on a utilisé plus d’une vingtaine de méthodes en tout, ce qui est assez remarquable en terme de quantité et ce qui explique qu’on a attrapé beaucoup de choses.

Parmi les pièges, on a des choses que vous connaissez peut-être, comme par exemple comme les pièges lumineux. C’est le principe qu’une lumière attire les insectes nocturnes qui viennent tournoyer autour et se poser. Donc on a fait du piège lumineux tous les soirs pendant cette expédition. On a eu aussi des pièges d’interception, dont le principe est basé sur le fait que les insectes qui volent percutent une matière, par exemple une plaque de verre ou de plexiglas, et tombent dans une gouttière qui contient un liquide pour les conserver. C’est particulièrement efficace, ça permet de savoir ce qui circule en sous-bois et qu’on ne verrait absolument jamais si on avait pas ces pièges-là. Voilà pour des méthodes de piégeage.

Et après pour les méthodes actives… Les méthodes actives, elles sont basées sur le fait que l’observateur sait où aller chercher et va dénicher l’insecte ou l’araignée qu’il cherche. Alors, on a eu des techniques comme le filet fauchoir. C’est un peu comme un filet à papillons mais renforcé. On balaye la végétation avec ce filet pour faire tomber les insectes qui sont dessus, et puis ensuite on les récolte au fond du filet. On a eu aussi du battoir, ou parapluie japonais. C’est une toile blanche d’à peu près un mètre carré. On tape de la végétation : les insectes, araignées ou autres cloportes, tombent sur la nappe blanche, et on les récolte et on les met en boîte.

Voilà pour les deux grands types de méthodes. »

Liens

Ce dossier présente l’expédition terrestre réalisée par “La Planète Revisitée” en Guyane en 2015. Après avoir montré les objectifs de ces inventaires du vivant

Sur le même thème

-

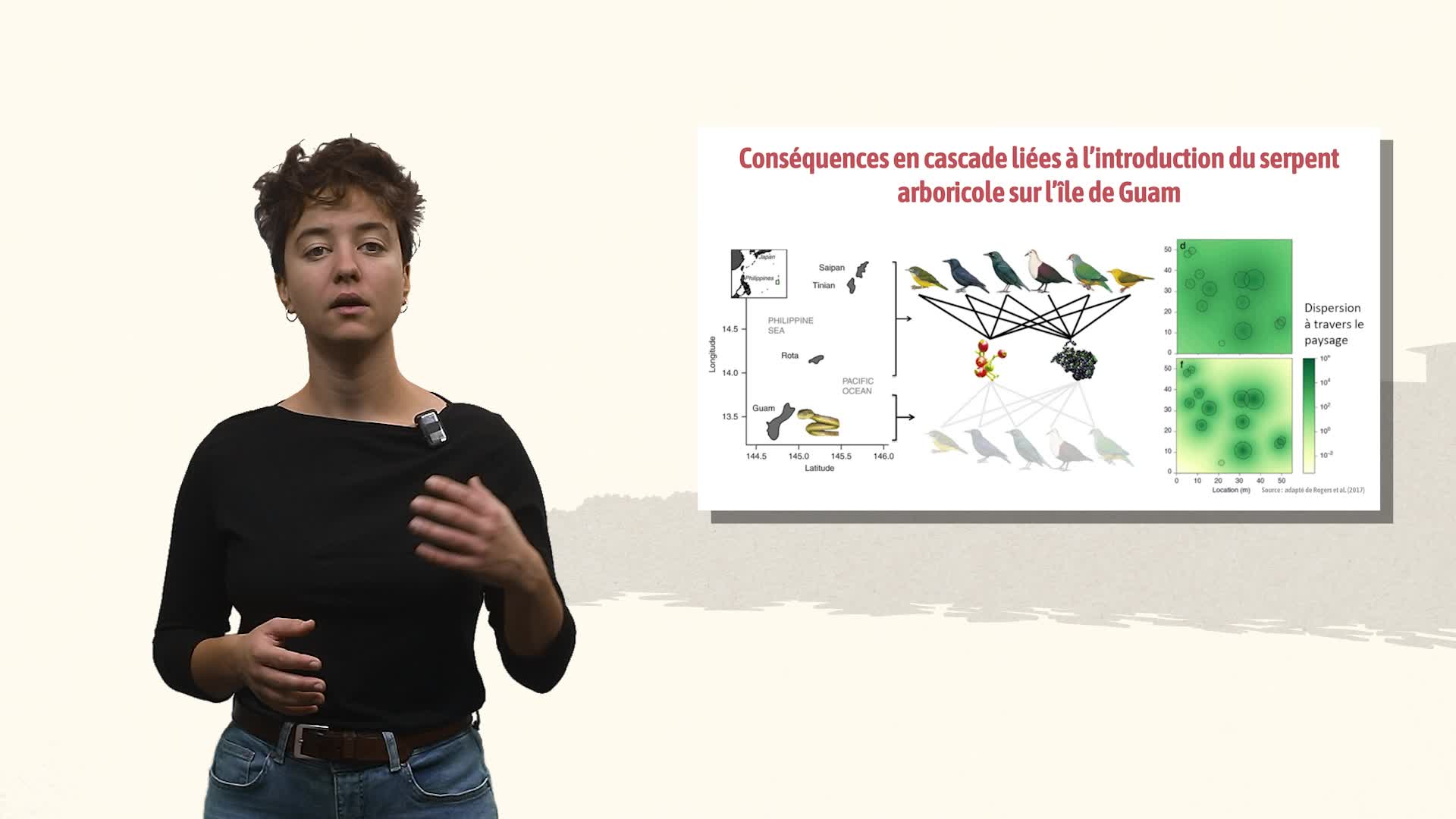

Les invasions biologiques : quels impacts sur la biodiversité ?

MarinoClaraClara Marino, chercheuse post-doctorante à la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, analyse dans cette vidéo les différents impacts que peuvent avoir les invasions biologiques sur le vivant

-

Catherine Vincent "Saints et animaux au Moyen Age"

VincentCatherineCatherine VINCENT est professeur émérite de l'Université Paris-Nanterre, membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France.

-

Macbeth au Théâtre du Centaure… chassez le naturel il revient au galop

La compagnie du Théâtre du Centaure, basée à Marseille, après avoir donné en 1998 une version « centauresque » de la pièce de Jean Genet Les Bonnes, aborda en 2001 le répertoire de Shakespeare en

-

Les statues équestres de la Renaissance en Italie : une question de pouvoir

Aux trois statues équestres monumentales de bronze que l’on trouve en Italie au XVe siècle, on peut ajouter le projet ambitieux de Léonard de Vinci qui a donné lieu à un cahier manuscrit consacré aux

-

Sleipnir, le cheval d'Odin

Sleipnir est le cheval du dieu Odin. Il a été conçu dans des circonstances particulières et transgressives (parjure, métamorphose de son « père », le dieu Loki, transformé pour l'occasion en jument).

-

La culture équestre militaire, entre représentation aristocratique et science du combat

Le lien entre le cheval et la guerre est particulièrement prégnant dans l'imaginaire collectif. Pourtant, les premiers ouvrages français d'art équestre, vers la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe

-

Variantes et variété des appellations de quelques espèces marines relevées à la pointe de la Hague …

Cette communication s'appuie sur un ensemble d'enquêtes, en immersion linguistique, qui étaient destinées à la rédaction d'articles de lexicologie et, à terme, à la production d'un dictionnaire

-

À pied, à cheval, en voiture : les mobilités dans les villes des Lumières

Dans une période, XVI-XIXe siècle, où une grande partie de l’apport énergétique nécessaire au travail, aux transports et aux loisirs est fourni par les équidés, l’analyse du lien créé entre les

-

La biodiversité animale dans le 93

Le département de la Seine-Saint-Denis regroupe 1,5 millions d'habitants et 90 % de ses superficies sont urbanisées. Les années 1990 marquent l'émergence des préoccupations écologiques, notamment sous

-

Le cheval et la ville

Avec la première phase de modernité urbaine des XVIème - XVIIIème siècles, les villes deviennent à la fois des capteurs et des émetteurs de flux de plus en plus intenses. Les populations urbaines ont

-

Le chevalier, le taureau et le prince

L’Histoire de la tauromachie fait partie de ses domaines de spécialité. Elle est spécialiste dans différents domaines (économique, social, politique, culturel) pour la période connue sous l

-

Entre homme et loutre : une cohabitation déjà ancienne

En prenant appui sur des sources textuelles anciennes (administration des eaux et forêts), cette communication se propose d'examiner ce que fut la cohabitation de la loutre d'Europe avec les hommes et