Notice

« À certains moments, il semblait se rendre compte de son état, il disait ‘Je ne veux pas devenir fou' ». Questionnements théoriques et méthodologiques sur la dialectique entre psychiatres et patients à l'Hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Montréal, 1873-1973.

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Face aux dits et aux écrits parfois délirants, irrationnels et poétiques des patients psychiatriques, comment mettre en narration historique ces discours singuliers, ces transcriptions ou correspondance qui relèvent de l'événement anecdotique, souvent savoureux et hors de l'ordinaire ? L'historien est tenté de mettre par écrit ces cas d'internement comme des faits divers hauts en couleur. Toutefois, à l'instar d'Arlette Farge, nous croyons que « saisir cette parole et la travailler, c'est répondre au souci de réintroduire des existences et des singularités dans le discours historique... » Cette communication questionnera les façons de voir et de faire l'histoire de la folie à partir de la parole retrouvée en archive. C'est à la lumière de sources rares, entre autres, les entrevues d'admission des patients – tirés du dépouillement de près de 15 000 dossiers médicaux de l'institution psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu –, entre 1873 et 1973, qu'émerge notre réflexion sur la pratique historienne en regard, plus spécifiquement, de la découverte de témoignages laissés par des gens, pour la plupart, illettrés. Nos recherches respectives nous ont amenées à lire, analyser et écrire sur des milliers de cas d'internement de la fin du 19e siècle à la mi-temps du 20e siècle. C'est à partir de cette expérience que nous entendons questionner les diverses approches méthodologiques nous permettant d'évaluer l'« élargissement du filet » des comportements déviants et marginaux qui deviennent des manifestations de folie au fur et à mesure que se confirme le 20e siècle.

Selon la prémisse que les savoirs « par en haut » prennent leurs sujets d'investigation « par en bas » et cela à partir des dits et des comportements des patients, nos questions méthodologiques sont les suivantes : comment analyser ces traces particulières sur les rapports entre expert et individu marginalisé et interné ? Que révèlent-elles sur les liens de pouvoir ou de résistance ? Quel point de vue adopté pour en faire une histoire « par en bas » malgré les défis que posent les discours et la position sociale même des acteurs concernés ? C'est par un jeu de demandes d'aveux et de confessions que ces savoirs médicaux formels se forment et se transforment. La lecture des dossiers psychiatriques nous permet d'avancer que les postures « par en bas », celles des patients, bousculent à coup sûr les a priori théoriques dominants en histoire sociale. Loin d'être des sujets passifs et dominés, les patients admis en institution psychiatrique se jouent bien souvent des titres de docteurs et surtout des normes sociales. Mais la question demeure : qu'elle est la part d'intention de l'acteur à se dévoiler et celle du chercheur à divulguer ? Comment négocier cette zone floue et productive de discours historiques à l'aide des outils théoriques et conceptuels actuels ? Cette communication proposera des pistes de réflexion sur l'analyse de ces archives singulières.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Liens

biographie et bibliographie des auteurs

texte intégraltexte intégral de la communication

diaporama de la communicationdiaporama de la communication

Dans la même collection

-

Le docteur Boissarie et les 'guéris' de Lourdes face aux experts de la Salpêtrière et de l'école de…

GuiseAntoinetteLorsque Lourdes devient un sanctuaire thérapeutique (années 1870) après avoir fait son entrée dans l'actualité comme lieu d'apparitions (1858), le monde médical évoque volontiers la manipulation. Il

-

Voyageurs et militaires dans la construction des études préhistoriques. Un exemple : l'invention de…

CataldiMaddalenaLa Vallée des Merveilles est un site archéologique majeur. Situé à Tende (Nice, Alpes-Maritimes), et daté entre l'âge du Cuivre et l'âge du Bronze, il présente près de 40.000 figures gravées

-

La protection des animaux en France entre science, vulgarisation et morale (1845–1914)

PierreÉricLa protection des animaux se structure en France dans les années 1840-1850 avec la fondation de la SPA en 1845 et le vote de la loi Grammont en 1850. Elle repose alors sur le double objectif de lutte

-

L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un outil de vulgarisation scientifique ?

LorenziCamilleNous proposons d'étudier ici la façon dont l'aquarium, pur outil de laboratoire à l'origine, a été diffusé auprès du public comme un outil d'étude par les naturalistes, et la manière dont il a été

-

-

L'Aufklärung, les périodiques savants et les discours sur la pédanterie

GantetClaireS'il existe une caractéristique commune aux divers courants et mouvements rassemblés dans le terme d'Aufklärung, ce fut le souci de propager le savoir et par là extirper préjugés et superstitions.

-

L'épilepsie dans la bande dessinée. L'ascension du haut mal, David B

BergouniouxMarieLeconteGauvinAppréhender l'histoire des sciences, et a fortiori de la médecine, « par en bas », c'est donner la parole non plus aux médecins ou à la théorie médicale, mais aux malades et à leur famille. Tel sera l

-

« L'ancien sentiment est trop avantageux à notre sexe pour céder sans combattre» : savoirs médicaux…

HanafiNahemaLes médecins du siècle des Lumières ont tant critiqué les savoirs féminins en matière de santé qu'une image très négative nous est parvenue : fruits de croyances ancestrales, de gestes superstitieux

-

Le point de vue des patients du peuple : approche des parcours thérapeutiques au XVIIIe siècle

ZanettiFrançoisL'histoire des pratiques thérapeutiques du peuple à l'époque moderne est difficile à mener. Les documents du for privé et les correspondances renseignent bien davantage sur les élites sociales et

-

L'enseignement « populaire » des mathématiques au XIXe siècle : Quels acteurs ? Quelles mathématiqu…

EnfertRenaud d'Lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement, les historiens des sciences des XIXe et XXe siècles focalisent bien souvent leur regard – et leurs recherches – sur les degrés supérieurs du

-

Les pratiques du passé sous la Restauration et la Monarchie de Juillet : appropriations populaires

LemoineGrégoireL'histoire prend dès les années de Restauration une place décisive dans le débat public : les Ultras favorisent les manifestations de deuil et d'expiation visant à rejeter en bloc les années

-

Une revalorisation du rôle des acteurs modestes de l'agronomie à travers deux exemples de la France…

OlivierSylvainFabreEricDe nos jours, la science agronomique émane des chercheurs et est relayée vers les producteurs par des conseillers agricoles sous la forme d'un savoir technique spécialisé. Ce triomphe des élites,

Sur le même thème

-

Pratique de l’objet ; invention du lieu. Vie psychique et vie cérémoniale chez des réfugiés.

DouvilleOlivierProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

La prison pour asile ?

LancelevéeCamilleFovetThomasInterview de Camille Lancelevée et Thomas Fovet, dans le cadre de la sortie de leur ouvrage "La prison pour asile ?"

-

Ekkehard IV par Julie Richard Dalsace

Richard DalsaceJuliePortrait d'Ekkehard IV, moine du XIe siècle, par la doctorante Julie Richard Dalsace (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris).

-

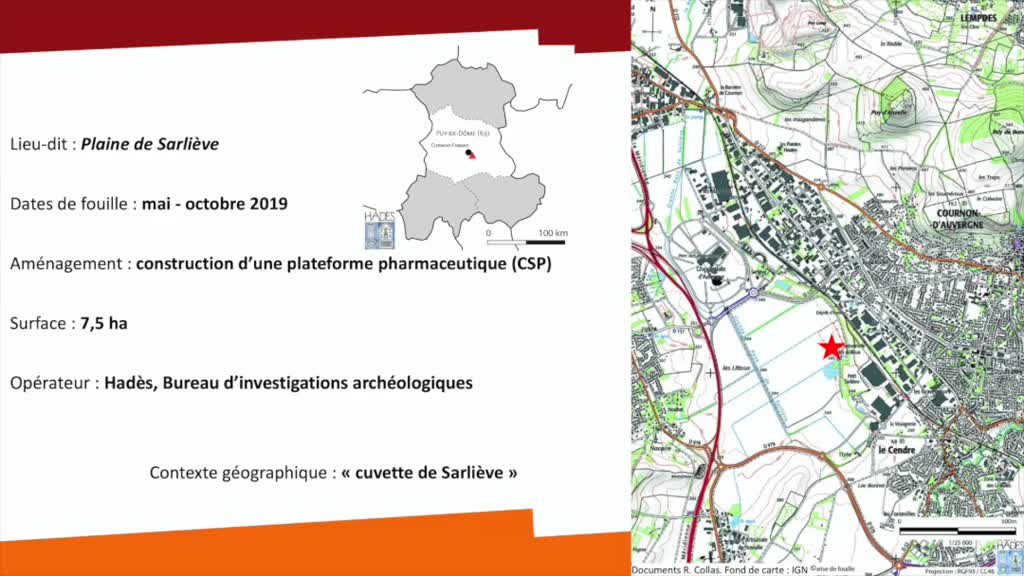

Rémi Collas - « 6000 ans d’activités dans la plaine de Sarliève : fouilles récentes à Cournon d’Auv…

Le jeudi 16 décembre 2021, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Rémi Collas, archéologue, a présenté les résultats des fouilles récentes menées à Cournon d'Auvergne. Il est ainsi revenu sur

-

Franck Guarnieri - Fukushima : décider en situation extrême

GuarnieriFranckFranck Guarnieri présente la manière dont l'équipe de la centrale nucléaire de Fukushima a géré cette situation extrême et éviter le pire...

-

Réfugier, l’odyssée d’un livre

Octobre 2017 : des familles et des jeunes migrants installent un campement de fortune à « Gergovia », à la faculté des lettres de l’université, à Clermont-Ferrand

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Hélène Veilhan, Conservatrice des bibliothèques (UCA-MSH) retrace : « le traitement du fonds des archives du campement de

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Une histoire de mobilisation »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Nathalie Vincent-Munnia, Maîtresse de conférences en littérature (UCA-CELIS) analyse la dimension « mobilisation » de l

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Le documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] évoque les étapes et aboutissements du projet Réfugier qui, pour contribuer à penser et habiter le monde, croise recherche en littérature,

-

Cartographier en 1h avec MAGRIT* : Exemple avec les données du recensement - PUD-AMU

De BelsunceClémentNdourDyenabaPrésentation de l’outil MAGRIT qui permet de cartographier des données. Celles-ci ont aussi été présentées. Présentation des règles de cartographie

-

Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain…

LussaultMichelVassetPhilippeImage : Passivhaus Institut, Germany (wikipedia.org).

-

Méthodes archéométriques et Numismatique (MAN). Recherches interdisciplinaires sur les monnaies ant…

SuspèneArnaudJournée scientifique 2021 (avancement des projets financés par la MSH Val de Loire en 2020)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.archiver.le.precaire._63751/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Extrait : « Une histoire de mobilisation »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.une.histoire.de.mobilisation._63727/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia._63723/vignette.jpg)

![Faut-il habiter le monde pour l'écrire ? Échanges géographiques et littéraires sur l’habitat humain [Cycle « Littératures en mouvement : éditer, dévoiler, traduire l’espace littéraire mondial »]](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/bulac/faut.il.habiter.le.monde.pour.l.ecrire.changes.geographiques.et.litteraires.sur.l.habitat.humain.cycle.litteratures.en.mouvement.editer.devoiler.traduire.l.espace.litteraire.mondial._63383/passivhaus.institut.germany.wikipedia.org.png)