Notice

La Société Royale de Botanique de Belgique (1862–1875) : leader ou outsider scientifique ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

A la croisée de l'intérêt historiographique porté aux sociétés scientifiques, à la vulgarisation des sciences et à la science venue « d'en bas », cette contribution se propose d'effectuer une radioscopie de l'activité scientifique de la Société Royale de Botanique de Belgique, au cours de ses 14 premières années d'existence[1]. L'actuel balisage chronologique se justifie, d'abord, par la publication du premier numéro de son Bulletin (à partir de 1862) et, ensuite, par le changement de statut du plus actif des membres de son conseil d'administration, qui, de botaniste amateur et autodidacte, accède, en 1876, au statut de scientifique d'Etat (directeur du Jardin botanique de l'Etat belge), de scientifique officiel, donc.

Les statuts originels de la Société portent qu'elle se fixait pour objectif de publier les travaux de botanistes amateurs et commençants auxquels les recueils de la prestigieuse Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique fermaient leurs pages. A ce titre, et malgré une subvention accordée par les pouvoirs publics, la Société peut ainsi être considérée comme étrangère à la scène scientifique d'Etat, comme une productrice de science « d'en bas ».

La contribution présentera la composition sociologique de la Société Royale de Botanique de Belgique, verra si une corrélation entre cette composition et les sujets abordés dans ses publications peut être établie, soulignera, dans un contexte belge peut-être un peu particulier, l'utilité que la Société revêtira pour la science officielle (apports au Jardin botanique de l'Etat, entre autre), évoquera les bras-de-fer éventuels que se livreront, en son sein, certains représentants de la science officielle et les amateurs, dans un contexte de spéciation disciplinaire (érosion de la suprématie de la taxonomie, entre autres choses) et de professionnalisation croissante... On observera, en outre, à travers les Bulletins et des correspondances de botanistes, comment la Société évoluera vers une forme plus élitaire, d'un point de vue scientifique. Finalement, peut-être sera-t-on amené à conclure que l'espoir d'y palper le pouls d'une science « d'en bas » est, en partie, illusoire. Fut-elle, cette société de botanique, tout bien pesé, autre chose qu'un lieu de sociabilité bourgeoise, où se rencontrait la classe dominante éprise de science et de vulgarisation scientifique ? La science « d'en bas » ne serait-elle, donc, que la science des hommes dont le métier n'est pas la science, mais le hobby ? Peut-on espérer trouver, en Belgique, une pratique botanique issue des couches sociales non dominantes, et, si cette pratique exista, a-t-elle laissé des sources ? A travers la quête d'une science « d'en bas », l'historien ne se trouvera-t-il pas, une fois encore, exposé au danger de ne décrire et de n'interpréter que le passé de ceux qui laissent une trace... et, éventuellement, ne s'exposera-t-il pas, dans sa démarche, à une forme – saine, il est vrai − de « vertige méthodologique » ?

Thème

Documentation

Liens

Dans la même collection

-

Le docteur Boissarie et les 'guéris' de Lourdes face aux experts de la Salpêtrière et de l'école de…

GuiseAntoinetteLorsque Lourdes devient un sanctuaire thérapeutique (années 1870) après avoir fait son entrée dans l'actualité comme lieu d'apparitions (1858), le monde médical évoque volontiers la manipulation. Il

-

Le rôle de la littérature dans la constitution d'une science ornithologique (1760–1850)

WeberAnne-GaëlleL'objet de cette intervention est d'observer la part prise par des écrivains ou par des notions poétiques et littéraires dans l'émergence de l'ornithologie comme science étudiée par Paul Lawrence

-

La Société d'horticulture de Saint Germain–en–Laye sous le Second empire

VivierNadineA partir du Bulletin de la Société d'horticulture de Saint Germain-en-Laye, il semble possible de conduire une réflexion sur le rôle d'une société qui est en réseau avec de nombreuses autres sociétés

-

L'aquarium en France dans les années 1850–1860, un outil de vulgarisation scientifique ?

LorenziCamilleNous proposons d'étudier ici la façon dont l'aquarium, pur outil de laboratoire à l'origine, a été diffusé auprès du public comme un outil d'étude par les naturalistes, et la manière dont il a été

-

-

L'Aufklärung, les périodiques savants et les discours sur la pédanterie

GantetClaireS'il existe une caractéristique commune aux divers courants et mouvements rassemblés dans le terme d'Aufklärung, ce fut le souci de propager le savoir et par là extirper préjugés et superstitions.

-

Une astronomie théorique « par en bas » ? Les auteurs de théories cosmogoniques français entre 1860…

FagesVolnyDurant le second XIXe siècle, la question de l'origine des astres, la cosmogonie, est l'objet d'un nombre important de publications scientifiques, sous des formes et dans des lieux variés. Alors qu

-

« L'ancien sentiment est trop avantageux à notre sexe pour céder sans combattre» : savoirs médicaux…

HanafiNahemaLes médecins du siècle des Lumières ont tant critiqué les savoirs féminins en matière de santé qu'une image très négative nous est parvenue : fruits de croyances ancestrales, de gestes superstitieux

-

Le point de vue des patients du peuple : approche des parcours thérapeutiques au XVIIIe siècle

ZanettiFrançoisL'histoire des pratiques thérapeutiques du peuple à l'époque moderne est difficile à mener. Les documents du for privé et les correspondances renseignent bien davantage sur les élites sociales et

-

L'enseignement « populaire » des mathématiques au XIXe siècle : Quels acteurs ? Quelles mathématiqu…

EnfertRenaud d'Lorsqu'ils s'intéressent à l'histoire de l'enseignement, les historiens des sciences des XIXe et XXe siècles focalisent bien souvent leur regard – et leurs recherches – sur les degrés supérieurs du

-

Savoirs du corps, savoirs du nombre. Le contrôle de naissances et les savoirs de la population

PaltrinieriLucaL'émergence soudaine de la catégorie de « population » au milieu du XVIIIe siècle en France ne correspond pas à une modification profonde des savoirs proto-démographiques : l'arithmétique politique

-

Anne Berman (1889–1979), une « simple secrétaire » du mouvement psychanalytique français

AmourouxRémyLes historiens de la psychanalyse française ne se sont pas réellement intéressés à la personne d'Anne Berman. Certes, elle fut la secrétaire personnelle de la célèbre et controversée Marie Bonaparte[1

Sur le même thème

-

Racines des arbres et aménagements urbains : que de tensions !

AtgerClaireClaire Atger, botaniste à Pousse Conseil, discute dans cette vidéo des particularités du développement racinaire des arbres en milieu urbain.

-

Comment identifier les arbres ?

BouraAnaïsAnaïs Boura, maître de conférences HDR à Sorbonne Université, parle dans cette vidéo de l'identification des arbres que l'on rencontre.

-

La territorialisation de la palette végétale au sein des nouveaux projets de paysage

Deshais-FernandezNicolasConférence du 17 février 2024

-

Ekkehard IV par Julie Richard Dalsace

Richard DalsaceJuliePortrait d'Ekkehard IV, moine du XIe siècle, par la doctorante Julie Richard Dalsace (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris).

-

Le Parc botanique de la Roche Fauconnière : 150 ans d’acclimatations réussies. Et l’histoire contin…

TessonGilbertPotelMichaëlConférence du 23 mars 2019

-

Promenade botanique

LaszloPierreGentiane, silène des glaciers,... ortie, châtaigne : Pierre Laszlo nous emmène nous promener avec une douzaine de plantes, de l'Aveyron aux Fidji.

-

Fête de départ en retraite de Hubert Gillet (1924-2009), le 7 septembre 1987

EpelboinAlainÀ l’occasion de son départ en retraite, Hubert Gillet (1924-2009) organise le 7 septembre 1987 une cérémonie, une « fête », en sa demeure, sise dans le domaine de la Belette, au sein de la forêt de

-

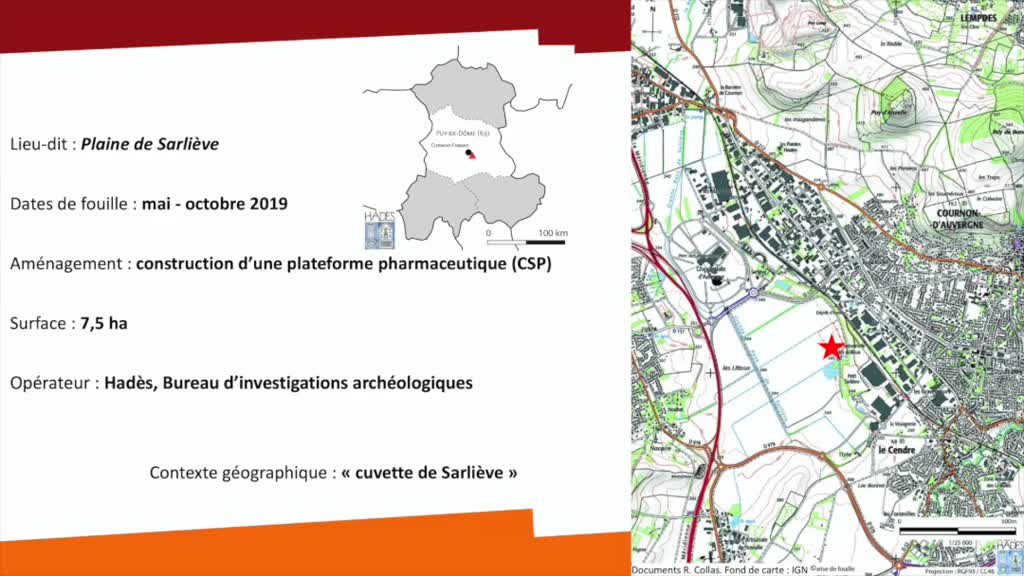

Rémi Collas - « 6000 ans d’activités dans la plaine de Sarliève : fouilles récentes à Cournon d’Auv…

Le jeudi 16 décembre 2021, à 20h30, sur Facebook, Page Musée de Gergovie, Rémi Collas, archéologue, a présenté les résultats des fouilles récentes menées à Cournon d'Auvergne. Il est ainsi revenu sur

-

Franck Guarnieri - Fukushima : décider en situation extrême

GuarnieriFranckFranck Guarnieri présente la manière dont l'équipe de la centrale nucléaire de Fukushima a géré cette situation extrême et éviter le pire...

-

Réfugier, l’odyssée d’un livre

Octobre 2017 : des familles et des jeunes migrants installent un campement de fortune à « Gergovia », à la faculté des lettres de l’université, à Clermont-Ferrand

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Hélène Veilhan, Conservatrice des bibliothèques (UCA-MSH) retrace : « le traitement du fonds des archives du campement de

-

Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Une histoire de mobilisation »

Dans cet extrait du documentaire Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia], Nathalie Vincent-Munnia, Maîtresse de conférences en littérature (UCA-CELIS) analyse la dimension « mobilisation » de l

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia] Extrait : « Archiver le précaire »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.archiver.le.precaire._63751/vignette.jpg)

![Asile ! [Histoire(s) du campement Gergovia]

Extrait : « Une histoire de mobilisation »](https://vod.canal-u.tv/videos/media/images/msh_clermont_ferrand/asile.histoire.s.du.campement.gergovia.extrait.une.histoire.de.mobilisation._63727/vignette.jpg)