Notice

L'innovation pédagogique et l'apprentissage à l'ère du numérique: une perspective nord-américaine

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Jacques Raynauld – HEC Montréal, MATI Montréal

A l'ère du numérique, l'enseignement supérieur doit faire face à de nouvelles problématiques tout en répondant à des impératifs de formation des étudiants. La massification de l'enseignement, l'évolution des outils numériques, le changement des attitudes et des mentalités, sont autant de défis à relever. Les enseignants eux-mêmes doivent s'adapter à un nouveau public, de plus en plus hétérogène, dont le rapport au savoir, à l'apprentissage a évolué.

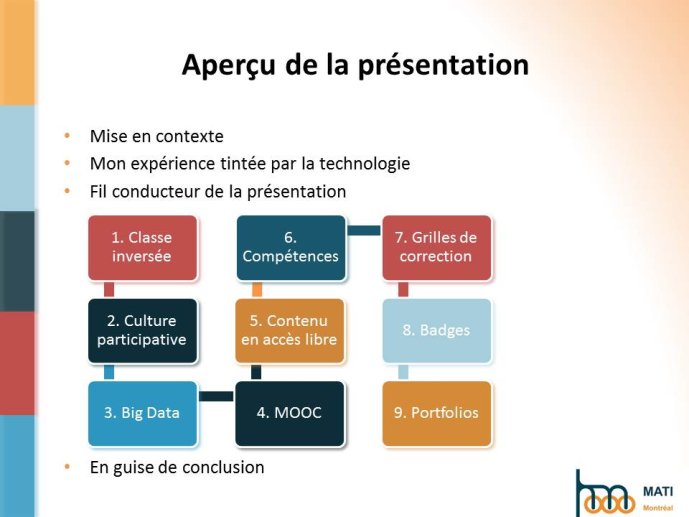

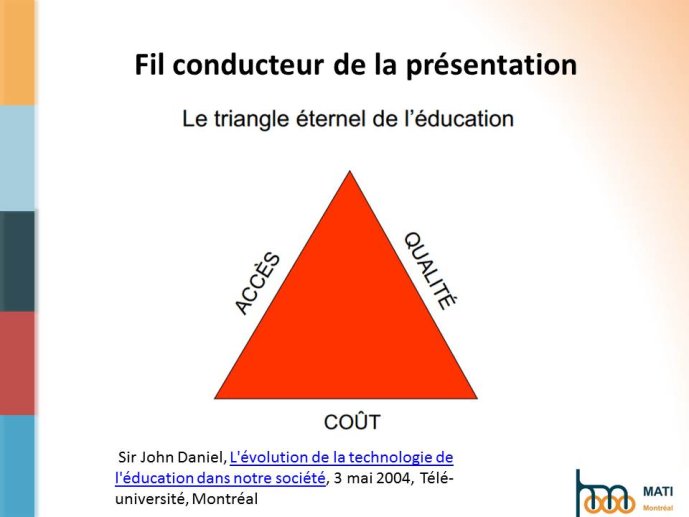

Dans un contexte de forte concurrence universitaire et de contraintes budgétaires parfois très importantes, quelles positions les établissements peuvent-ils adopter afin d'assurer la meilleure formation à leurs étudiants ? C'est à cette question que Jacques Raynauld, professeur d'HEC Montréal, tente de répondre en dressant le panorama des différentes solutions expérimentées par des établissements nord-américains ; solutions qui ne sont pas sans rappeler celles utilisées dans l'Hexagone. Le fil conducteur de cette présentation est le "triangle éternel de l'éducation", pensé par Sir John Daniel, qui définit les trois grandes contraintes rencontrées par l'éducation en matière de formation, à savoir l'accès, la qualité et les coûts. L'arbitrage des établissements par rapport aux différents modèles utilisés repose sur une combinaison de ces éléments.

Classe inversée et culture participative

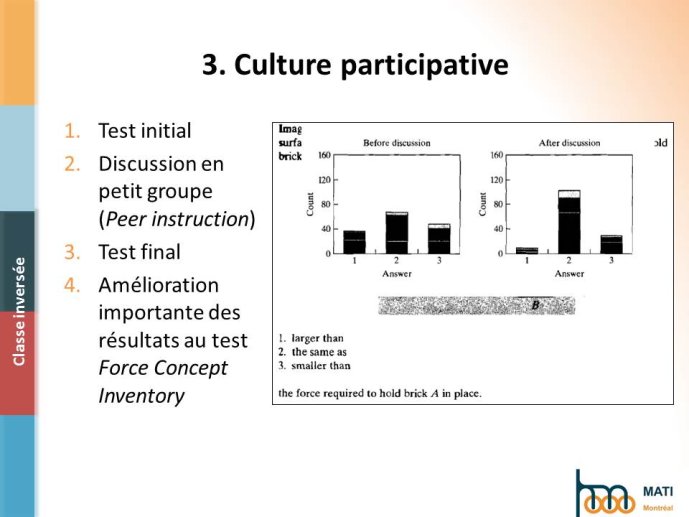

Le premier des dispositifs présentés est celui de la classe inversée (ou "flipped classroom" en anglais), qui bouscule le modèle traditionnel de transmission du savoir puisque l'apprentissage se fait hors les murs, le cours étant alors utilisé comme un temps de discussion, de partage, de résolution de problèmes. L'expérience fait dire à Jacques Raynauld que ce modèle peut paraître, de prime abord, assez angoissant pour un enseignant "programmé" pour parler aux étudiants. Avec ce modèle, l'échange professeur-étudiant est en effet transformé. Il nécessite également beaucoup de préparation ainsi qu'une scénarisation du cours très pointue. Jacques Raynauld observe également que les étudiants eux-mêmes, pourtant souvent issus d'une culture participative, peuvent se sentir déstabilisés par un tel dispositif qui les oblige à une autonomie et une discipline dont ils n'ont peut-être l'habitude. Pour autant, les points forts de ce genre de modèle sont nombreux : il impose peu de barrière à l'expression, offre un soutien par les pairs à chacun des apprenants, et contribue à placer les interventions de chacun au même niveau, permettant ainsi la création d'une communauté. Avec la classe inversée, on ne parle plus de culture de consommation mais bien de culture participative.

Big data

Dans un autre registre, ce type d'apprentissage en culture participative peut permettre le recueil de données et l'analyse des performances mais aussi des acquis et de la compréhension des étudiants au fur et à mesure que l'année avance. Il devient plus aisé, grâce aux résultats récoltés, d'ajuster le matériel pédagogique et la méthodologie et ainsi d'intervenir rapidement auprès des étudiants en difficulté. Cette approche plus scientifique des apprentissages permet ainsi un suivi personnalisé, sous mode rétroactif, des résultats des apprenants.

MOOC et Contenu en accès libre

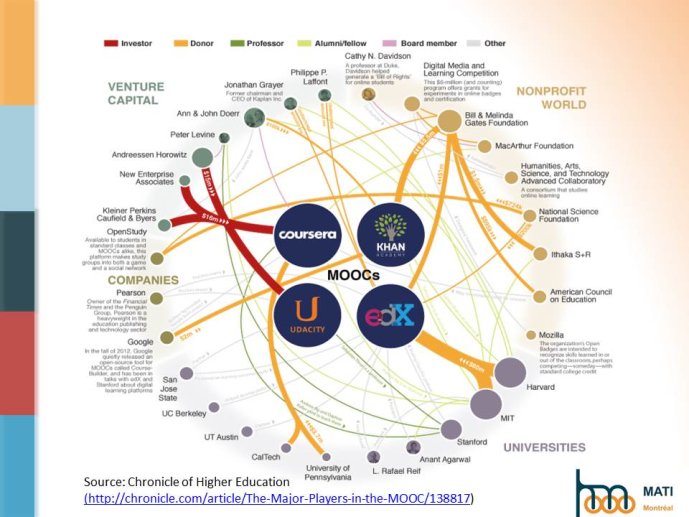

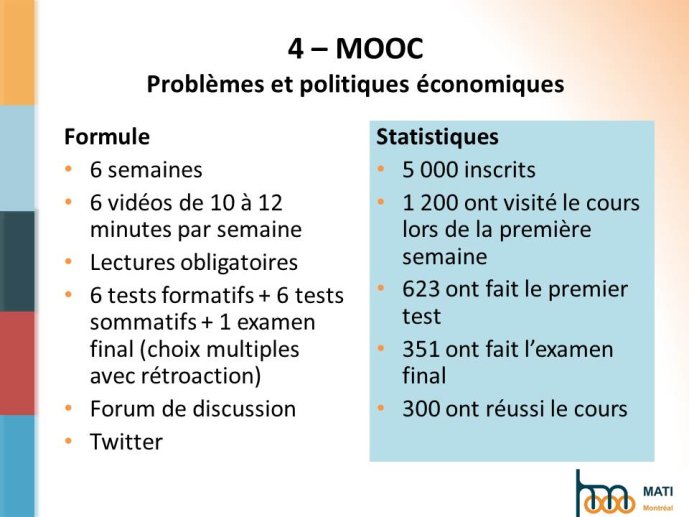

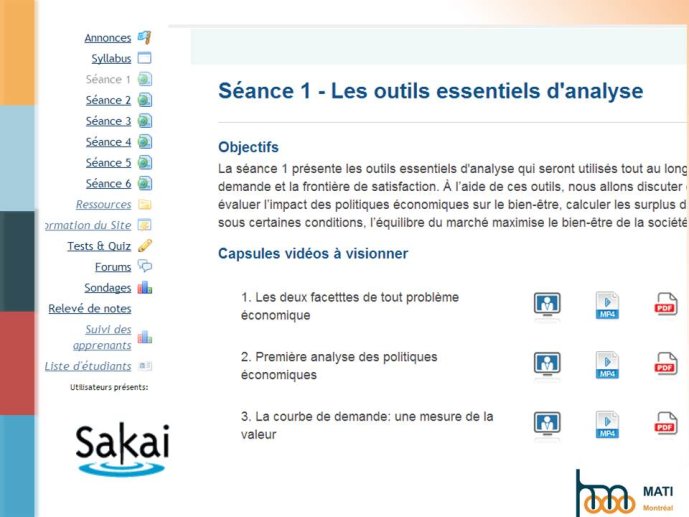

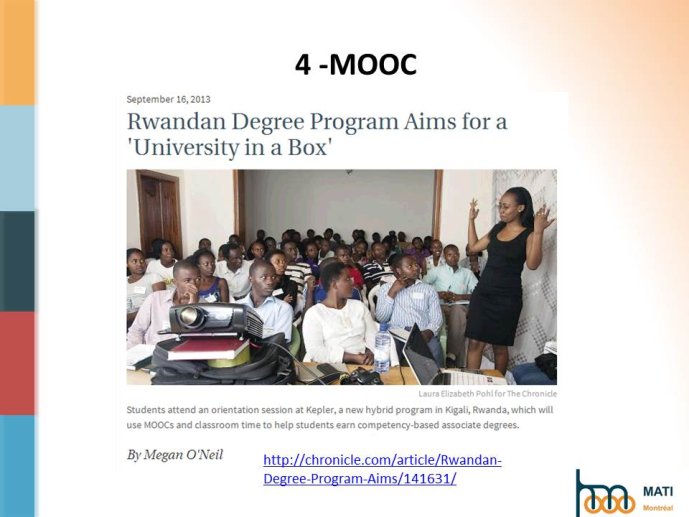

De la culture participative et des données massives, Jacques Raynauld enchaine naturellement sur les MOOCs (Massive Open Online Course) dont il a fait l'expérience lui-même puisqu'il a créé et animé un MOOC, EDULib HEC Montréal. Il revient sur les motivations qui ont poussé son établissement à monter un tel dispositif ; la réputation et le rayonnement de l'université en étaient l'un des points de départ. Dans le contexte actuel, il peut en effet sembler important, voire opportun, pour une université d'être visible dans le paysage des MOOCs.

Au-delà de cette envie de reconnaissance, cependant, Jacques Raynauld aborde la question de la responsabilité sociale ; les MOOCs donnent ainsi à des gens qui ne sont peut-être jamais allés à l'université l'opportunité de suivre des cours universitaire. Enfin, même s'ils ne sont pas aussi révolutionnaires qu'ils peuvent le sembler, les MOOCs s'inscrivent tout de même dans une mouvance d'innovation et peuvent être considérés comme un laboratoire de recherche qui porterait sur la façon d'apprendre d'apprenants venants de tout horizon ainsi que sur leur motivation... Enfin, la création d'un MOOC passe par des questions qui ont trait au numérique, bien sûr, mais qui portent surtout sur la pédagogie : quel contenu proposer, sous quelle forme, quels canaux de diffusion proposer aux participants, quelle évaluation est la plus adaptée etc.

L'essor des MOOCs entraîne également une réflexion sur l'éducation ouverte et les ressources en accès libre. D'ailleurs, les ressources proposées par les MOOCs sont-elles véritablement ouvertes puisqu'un MOOC nécessite une inscription au préalable ?

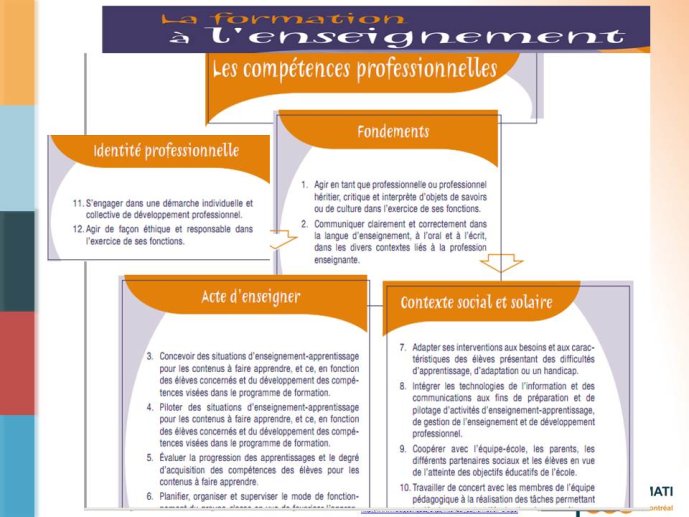

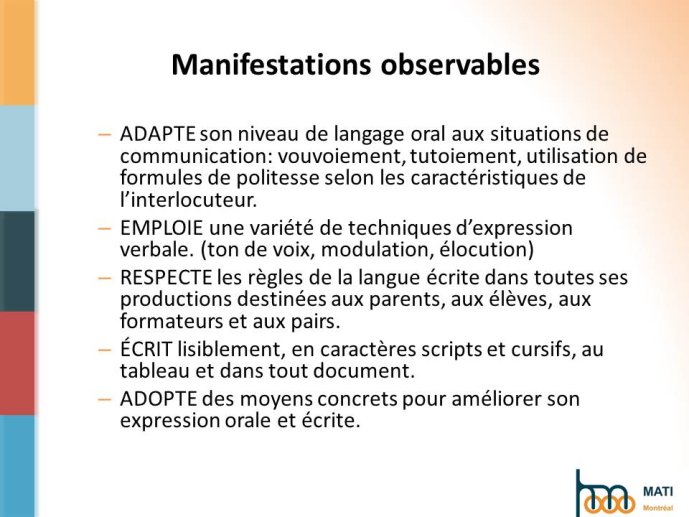

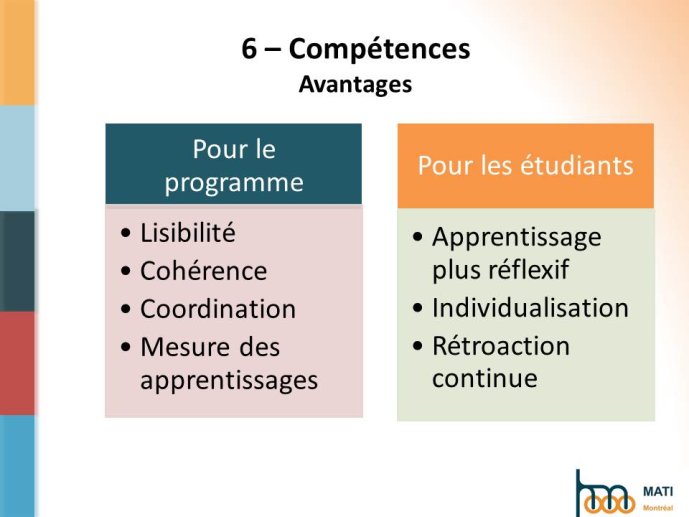

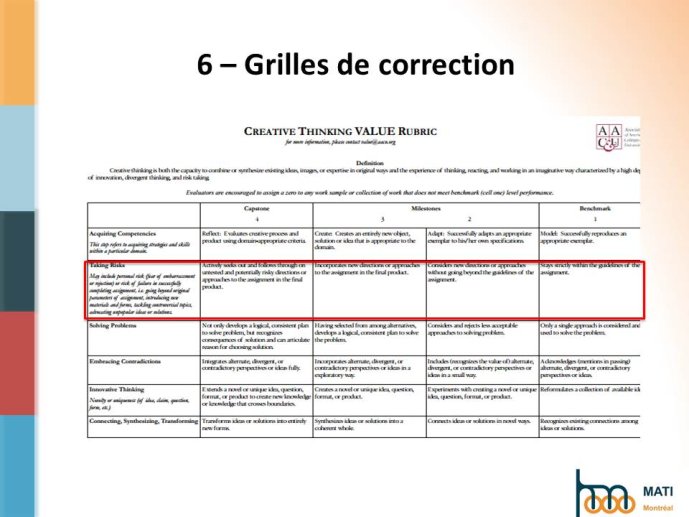

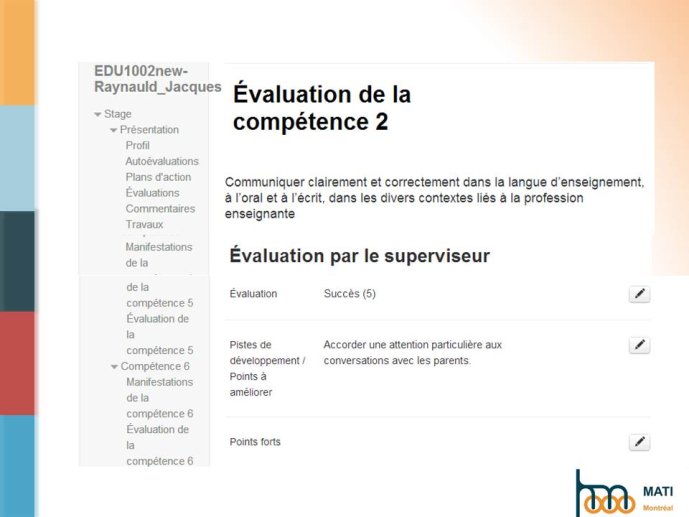

Evaluation par compétences

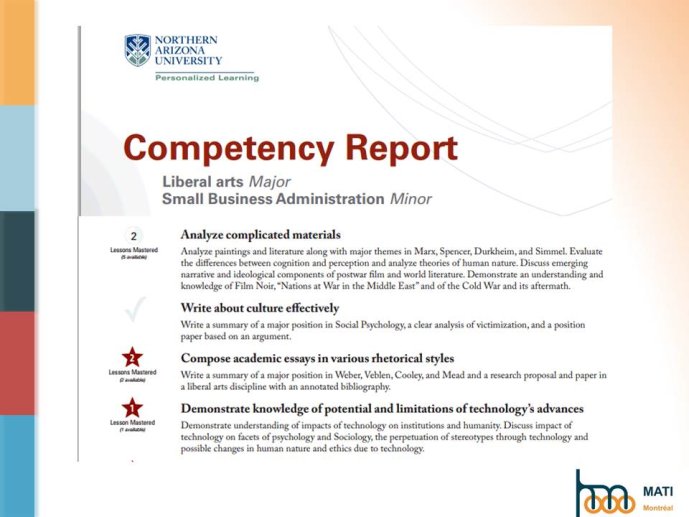

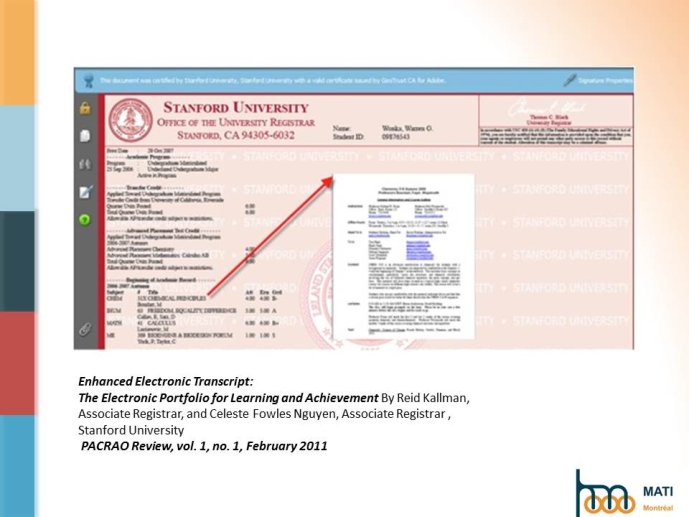

Ce type d'évaluation ouvre de nouvelles perspectives ; on dépasse le cadre traditionnel de l'évaluation par notes en évaluant non plus l'acquisition des savoirs mais sa bonne appropriation et son utilisation, en vue de développer ses aptitudes, tant professionnelles que personnelles. Dans la même veine, les portfolios sont également expérimentés par quelques établissements. Ils permettent ainsi d'accompagner les validations des acquis de l'expérience et de réfléchir sur son apprentissage ou sa carrière, participant ainsi non seulement à la réussite de l'étudiant mais, potentiellement, à sa future insertion professionnelle.

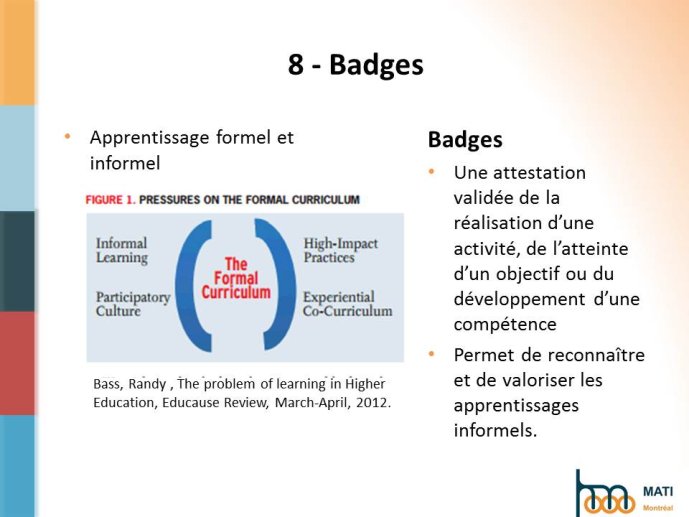

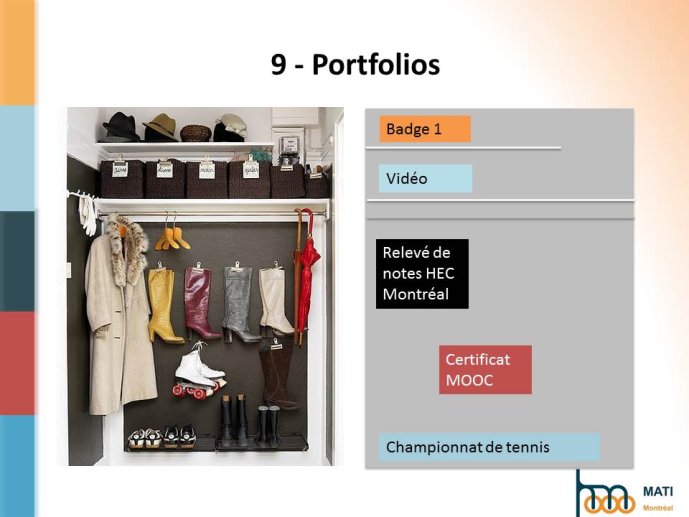

Portfolios et badges

Certaines autres solutions vont bien au-delà du système institutionnel et ont pour objectif de valider des compétences acquises non plus seulement dans le cadre d'un apprentissage formel (université, formation diplômante) mais également lors d'apprentissages informels. Ici, il est fait référence à l'obtention de badge, suivant un système de ludification (aussi connu sous le nom "gamification") qui permettrait de valoriser ces apprentissages et compétences informels. On pourrait ainsi imaginer, explique Jacques Raynauld, que des contributeurs de longue date de Wikipedia (dont la pertinence des contributions aurait été avérée) voient leur participation valorisée et, par conséquent, reconnue.

On observe donc une grande diversité des méthodes et des approches et il est important que ces expérimentations donnent lieu à des retours d'expérience, des études, afin de pouvoir aborder ces questions et problématiques en utilisant une démarche réflexive. Jacques Raynauld insiste enfin sur l'importance de l'implication des institutions, au niveau de la gouvernance, pour que les enseignants ne soient pas seuls face à toutes ces questions.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Sur le même thème

-

Les invasions biologiques : quelles perceptions par le public ?

ArbieuHugoUgo Arbieu, chercheur post-doctorant à l'université Paris Saclay, montre dans cette vidéo l'intérêt de la culturomique pour étudier la perception sociale des invasions biologiques.

-

O trabalho docente frente à pandemia de COVID-19 : vivências, dramáticas dos usos-de-si e desenvolv…

CunhaDaisy MoreiraA pesquisa de doutoramento em curso intitulada “A atividade de trabalho docente no ensino fundamental frente à pandemia de COVID-19 : uma análise à luz da ergologia”, propõe realizar uma análise

-

Reconfigurations de l’aptitude à être affecté : de la réception à l’émancipation, Spinoza à l’épreu…

BaudeyMatthieuCe projet s’appuie sur une mission de terrain de quatre mois au Kazakhstan pendant laquelle il s’agit de mener des entretiens qualitatifs avec les membres de différents mouvements sociaux, culturels

-

JRSS 2022 - Session de clôture

Session de clôture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.

-

JRSS 2022 - Session d'ouverture

Session d'ouverture des 16è Journées de Recherche en Sciences Sociales (15 et 16 décembre 2022) à la MSH de Clermont-Ferrand.

-

Ouverture institutionnelle de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022

Hérault-MoignardNathalieDarchy-KoechlinBrigitteBeaumontSophieOuverture institutionnelle de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022

-

Evaloustation de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022

Evaloustation de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022

-

S'outiller pour enquêter sur la valeur de notre LéA-IFÉ

Mottier LopezLucieS'outiller pour enquêter sur la valeur de notre LéA-IFÉ

-

Repérer, coconstruire, reconnaître la valeur d’une recherche collaborative, enjeux de régulation po…

Mottier LopezLucieRepérer, coconstruire, reconnaître la valeur d’une recherche collaborative, enjeux de régulation pour les LéA et pour le Réseau des LéA-IFÉ

-

Conclusion du Rendez-vous des LéA-IFÉ 2021/2022

TrgalováJanaProduire des ressources LéA pour la communauté éducative

-

Lire et écrire dans les recherches collaboratives : RDV des LéA-IFÉ 2022/2023

PromonetAuroreLire et écrire dans les recherches collaboratives : RDV des LéA-IFÉ 2022/2023

-

Ouverture de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022

RiaLucPrieurMichèleOuverture de la Rencontre Internationale des LéA-IFÉ 2022