Notice

Le mythe du viol fondateur aux Antilles françaises : un récit du métissage qui en cache un autre / Stéphanie Mulot

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Le mythe du viol fondateur aux Antilles françaises : un récit du métissage qui en cache un autre / Stéphanie Mulot, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l'Institut des Amériques, l'Institut de recherche et études culturelles (IRIEC), l'Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur les Amériques à Toulouse (IPEAT) et le laboratoire Cultures Anglo-Saxonnes (CAS), Université Toulouse Jean-Jaurès-campus Mirail, 15-18 octobre 2014.

Thématique 4 : Récits identitaires.

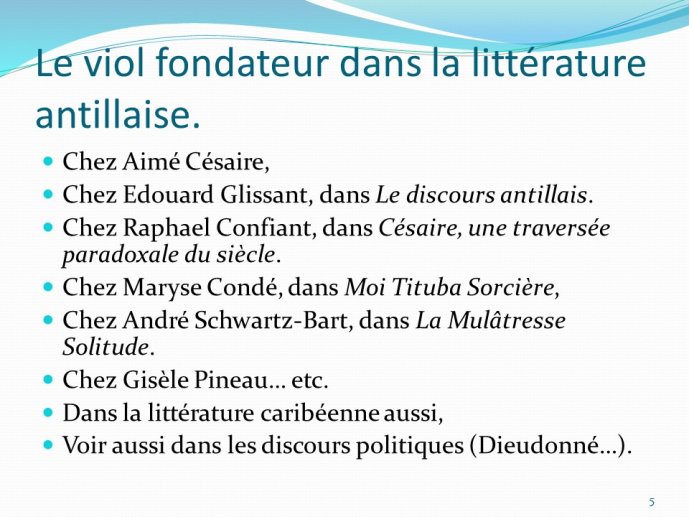

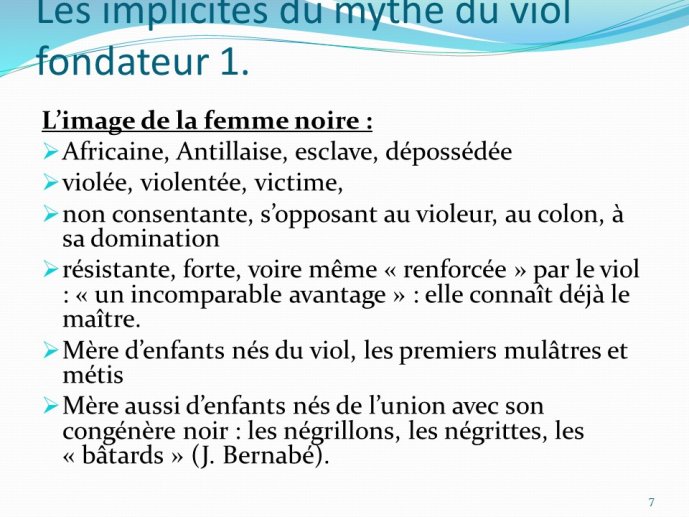

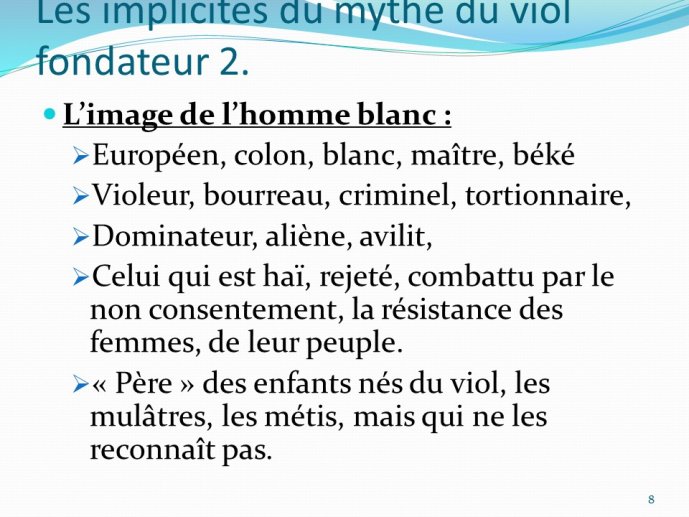

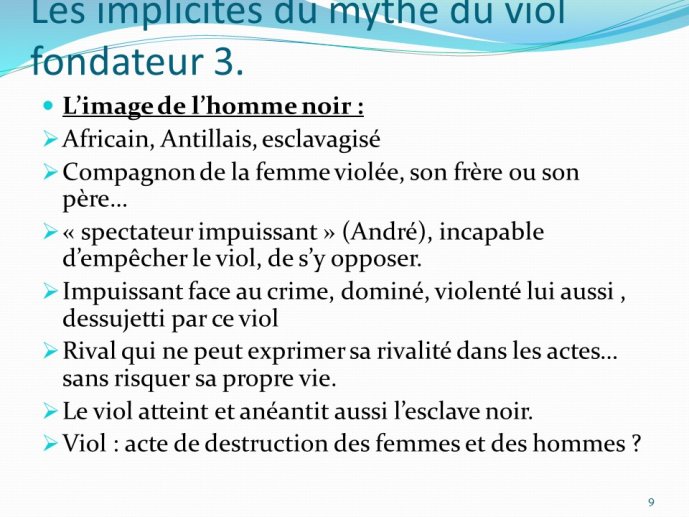

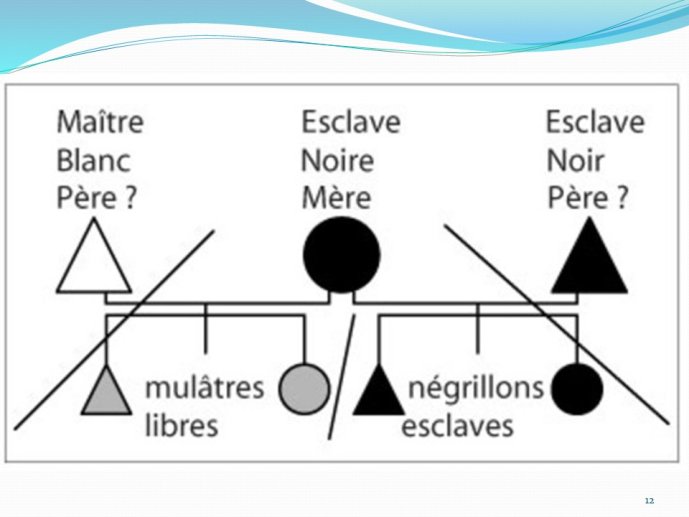

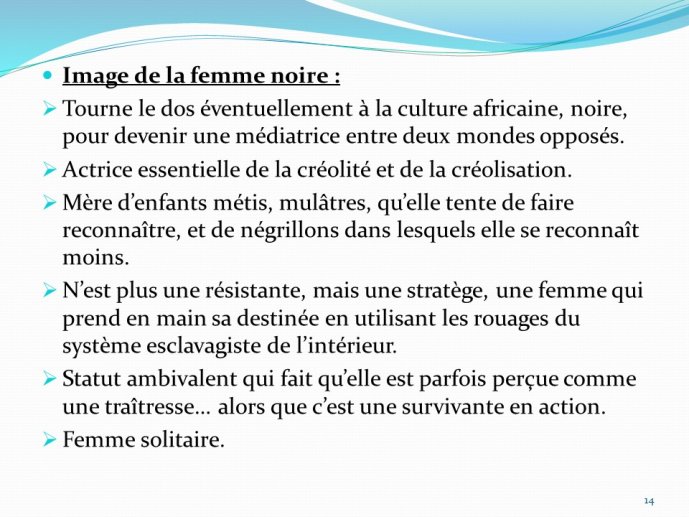

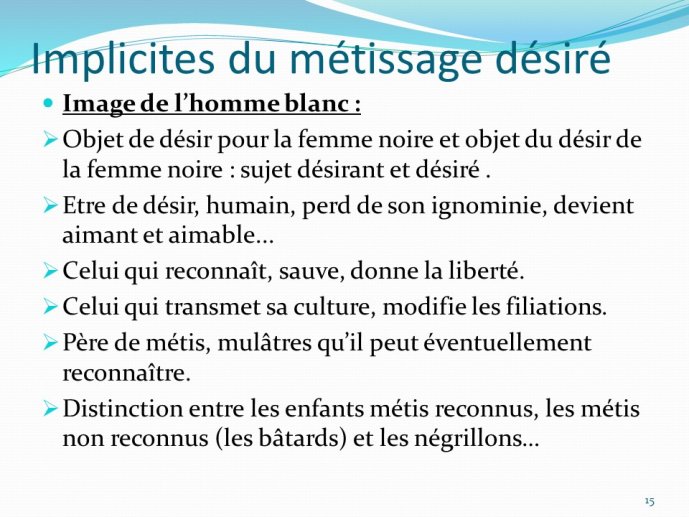

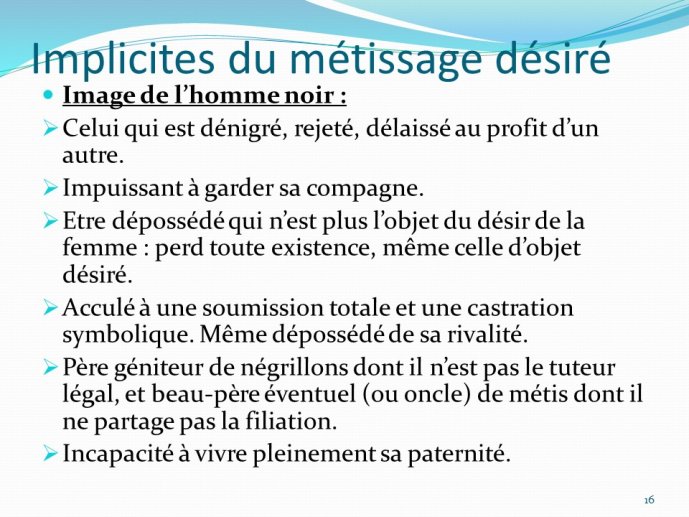

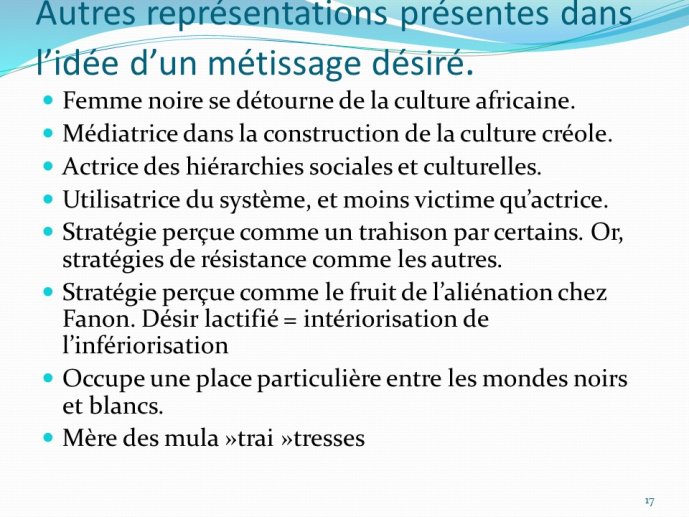

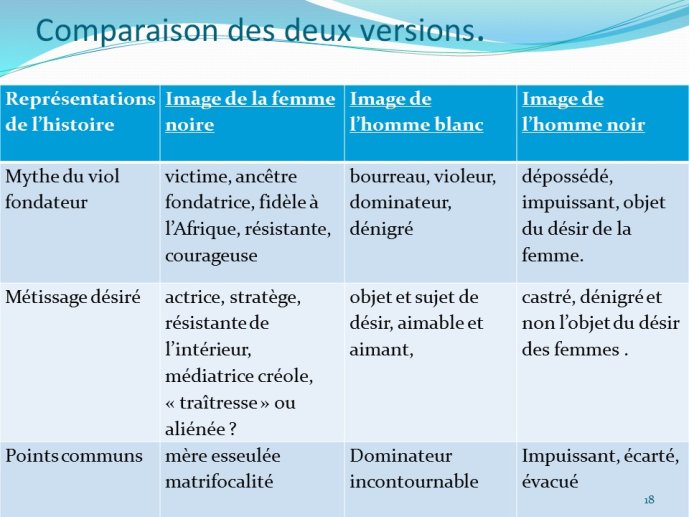

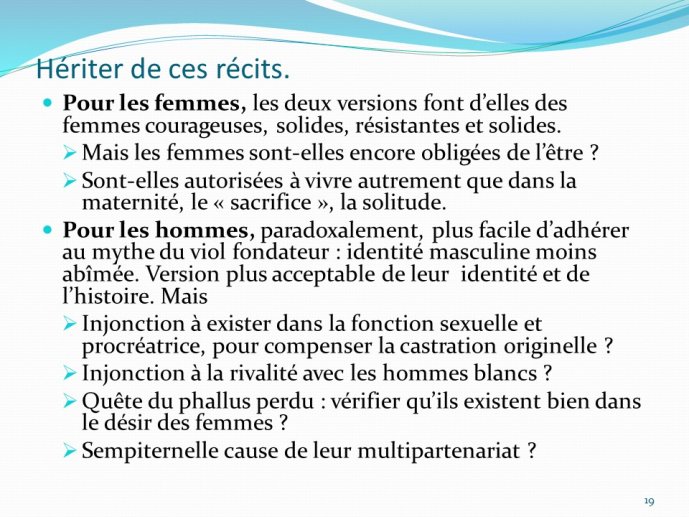

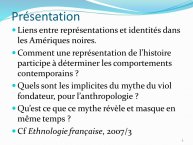

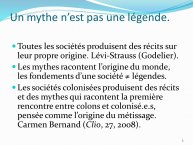

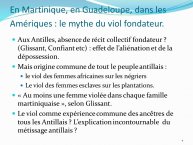

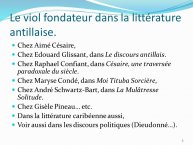

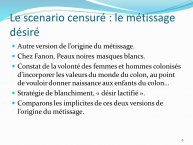

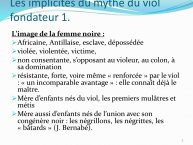

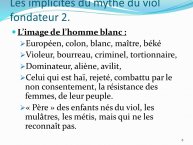

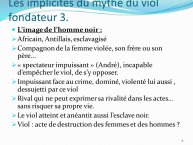

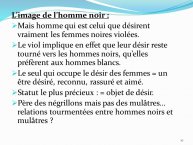

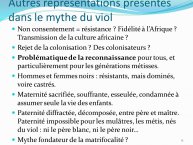

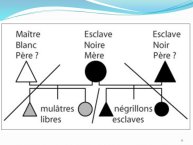

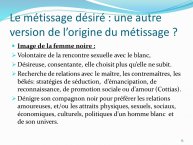

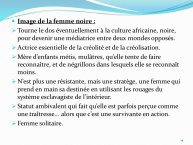

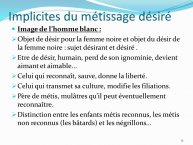

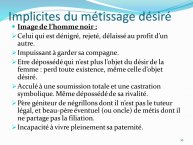

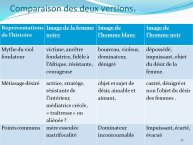

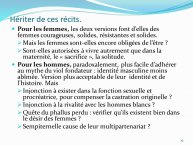

Un débat virulent sur la place de l'esclavage dans l'histoire coloniale anime le discours public aux Antilles françaises. Diverses stratégies mémorielles témoignent des différentes affiliations choisies par les acteurs contemporains. L'analyse d'un mythe présent dans l'imaginaire antillais -celui du viol fondateur- permet de montrer que le rapport à l'histoire bute sur des nœuds mémoriels qui entretiennent les représentations du trauma originel et enferment les acteurs contemporains dans des conflits fratricides. La représentation de l'origine du métissage et de la population née dans l'esclavage dans un viol s'oppose à l'idée de rencontres sexuelles désirées. L'analyse de ces deux scénarii montre que de telles représentations inhibent la construction d'une mémoire réconciliée, aux composantes multiples, alors que le processus de créolisation a pourtant contribué à la diversification des affiliations identitaires possibles.

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Bibliographie sélective

MULOT, Stéphanie (2009). Redevenir un homme en contexte antillais post-esclavagiste et matrifocal, Autrepart, 49, 1/2009, 117-135. [En ligne : www.cairn.info/revue-autrepart-2009-1-page-117.htm].

BERNAND, Carmen (2008). Celles par qui les métissages arrivent, Clio. Histoire‚ femmes et sociétés, 27, 101-113. [En ligne : http://clio.revues.org/7432].

MULOT, Stéphanie (2007). Le mythe du viol fondateur aux Antilles françaises, Ethnologie française, 3, vol. 37, 517-524. [En ligne : http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ETHN_073_0517].

DORLIN, Elsa, PARIS, Myriam (2006). Genre, esclavage et racisme : la fabrication de la virilité, Contretemps, 16, 96-105.

COTTIAS, Myriam (2001). La séduction coloniale. Damnation et stratégie des femmes antillaises (XVIIe-XIXe), in Cécile Dauphin, Arlette Farge, Séduction et sociétés. Approches historiques, Paris, Éditions du Seuil, 125-140.

MULOT, Stéphanie (2000). Je suis la mère, je suis le père ! : l’énigme matrifocale. Relations familiales et rapports de sexe en Guadeloupe. Thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie sous la direction de Maurice Godelier. Paris, EHESS, 413 p. [En ligne : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00266923v2/document].

GRACCHUS, Fritz (1980). Les lieux de la mère dans les sociétés afro-américaines. Paris, Éditions caribéennes, 358 p.

> Voir aussi la bibliographie générale, à télécharger, dans l'onglet "Documents".

Dans la même collection

-

Les Amériques noires : identités et représentations. Conférence inaugurale / Jean-Luc Bonniol

BonniolJean-LucLes Amériques noires : identités et représentations. Conférence inaugurale / Jean-Luc Bonniol, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l

-

Patrimonialisation et mémoires de l'esclavage : la difficile rencontre / Christine Chivallon

ChivallonChristinePatrimonialisation et mémoires de l'esclavage : la difficile rencontre / Christine Chivallon, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l

-

Esclavage et mémoire dans la poésie de tradition orale du Nordeste du Brésil / Emanuele Carvalheira…

MaupeouEmanuele deEsclavage et mémoire dans la poésie de tradition orale du Nordeste du Brésil / Emanuele Carvalheira de Maupeou, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle

-

Quand les noirs cubains prennent la parole... à la fin du XIXe siècle / Michèle Guicharnaud-Tollis

Guicharnaud-TollisMichèleQuand les noirs cubains prennent la parole... à la fin du XIXe siècle / Michèle Guicharnaud-Tollis, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest

-

A Inquisição negra : representação dos negros na documentação da Inquisição portuguesa referente ao…

AssisAngelo Adriano Faria deA Inquisição negra : representação dos negros na documentação da Inquisição portuguesa referente ao Brasil / Ângelo Adriano Faria de Assis, in colloque "Les Amériques noires : identités et

-

De l'afro-Mexique aux afro-latino-Amériques : réflexions afrodiasporiques à partir de cas pratiques…

Mvengou CruzmerinoPaulLefèvreSébastienDe l'afro-Mexique aux afro-latino-Amériques : réflexions afrodiasporiques à partir de cas pratiques / Sébastien Lefèvre, Paul Mvengou Cruzmerino, in colloque "Les Amériques noires : identités et

-

Afro-Caribéens et Afro-Américains à New-York : interactions et représentations / Léna Loza

LozaLénaAfro-Caribéens et Afro-Américains à New-York : interactions et représentations / Léna Loza, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l

-

L'identité fluctuante de Barack Obama / Lea Stephan

StephanLeaL'identité fluctuante de Barack Obama / Lea Stephan, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l'Institut des Amériques, l'Institut de

-

Les créatrices silencieuses de la Harlem Renaissance et l'héritage africain : cas de la sculpteuse …

Dolisane-EbosseCécileLes créatrices silencieuses de la Harlem Renaissance et l'héritage africain : cas de la sculpteuse Augusta Savage et la peintre des "Story Quilt" Faith Ringgold / Cécile Dolisane Ebosse, in colloque

-

Lugar periférico do negro na literatura brasileira / Roberta Guimarães Franco

Guimarães Franco Faria de AssisRobertaLugar periférico do negro na literatura brasileira / Roberta Guimarães Franco, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l'Institut des

-

Representaciones de la población afrocaribeña en Costa-Rica, 1940-1953 / Ronald Soto-Quiros

Soto QuirosRonaldRepresentaciones de la población afrocaribeña en Costa-Rica, 1940-1953 / Ronald Soto-Quiros, in colloque "Les Amériques noires : identités et représentations", organisé par le Pôle Sud-Ouest de l

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Le Mémorial Acte de Guadeloupe : réconcilier les mémoires, occulter l’histoire ? / Stéphanie Mulot

MulotStéphanieLe Mémorial Acte de Guadeloupe : réconcilier les mémoires, occulter l’histoire ? / Stéphanie Mulot, in colloque "Mémoire et histoire de l'esclavage dans le monde atlantique", organisé dans le cadre du

-

Colloque "Santé et mobilités au Nord et au Sud" : présentation du colloque / Stéphanie Mulot

MulotStéphaniePrésentation générale du colloque, Stéphanie MULOT (co-responsable scientifique). Colloque international "Santé et mobilités au Nord et au Sud : circulations des acteurs, évolutions des pratiques"

Sur le même thème

-

Faut-il interdire le théâtre ou est-il déjà interdit ?

TéphanyJacquesTriffauxJean-PierreRencontre autour du livre de Jean-Pierre Triffaux, dit Rabanel, L’Interdiction du théâtre - Éloge du dialogue et du vivant, Sampzon, Éditions Delatour France, 2014. Interview animée par Jacques

-

Mythe et pouvoir dans le spectacle de cour au Grand Siècle

MahéYannUn simple survol du répertoire des personnages tirés des tragédies et des opéras baroques révèle la présence de divinités et de héros mythologiques d’une part, et de grandes figures historiques d

-

Retrouver des monnaies dans les tombeaux de ses aïeux : réflexions autour de deux mythes évoquant d…

DucheminJean-PatrickEn dehors des quelques évocations mythologiques renvoyant au paiement d’une traversée payé au passeur grec des Enfers, Charon, les textes évoquant l’existence de monnaies déposées en contexte de

-

La guerre dans tout son état. Discours normatifs sur les conflits armés dans le monde gréco-romain

PetitjeanMaximeIl s’agit d’explorer les conceptions dominantes de la guerre dans l’Antiquité classique, en mettant en lumière leur lien avec l’organisation sociale et politique propre au monde des cités-États

-

Guerres et conflits dans les mythes

Le QuellecJean-LoïcLa guerre est une activité si répandue que l’on s’attend à ce que d’innombrables mythes en exposent l’origine. Pourtant, de tels récits sont relativement rares, alors qu’au contraire les divinités

-

Séminaire Ulysseus - 3. Le Penelopi - Una tela transmediale. Penelope fra teatro, danza, televisio…

MeazziBarbaraFerraroAlessandroFerreroElisaGaggeroBeatriceTagliavaccheMiriamMongiovìLindaGattiMatteoTroisème séminaire du consortium Ulysseus sur la mythe de Pénélope et son héritage culturel dans les arts et la littérature

-

Séminaire Ulysseus - 2. Les Pénélopes : du personnage à l'archétype

MeazziBarbaraZeccaNemola ChiaraDal MasoOttaviaVitaglianoDanielaSensiniFrancescaDeuxième séminaire du consortium Ulysseus sur la mythe de Pénélope et son héritage culturel dans les arts et la littérature

-

Séminaire Ulysseus - 1. Las Penélopes : Séminaire Ulysseus - 1. Las Penélopes : del mito a la reesc…

Ngo MaïStéphaneRodríguezSandraMascarell GarciaMariaMartínez NavarroMaría del RosarioDuraccioCaterinaVela GarcíaDoloresPremier séminaire du consortium Ulysseus sur le mythe de Pénélope et son héritage culturel dans les arts et la littérature

-

Rencontre avec l'artiste Gwladys Gambie

LefrançoisFrédéricGambieGwladysRencontre avec l'artiste-plasticienne Gwladys Gambie dans le cadre du cours "Rencontre avec des artistes" en Licence d'Art (2ème année).

-

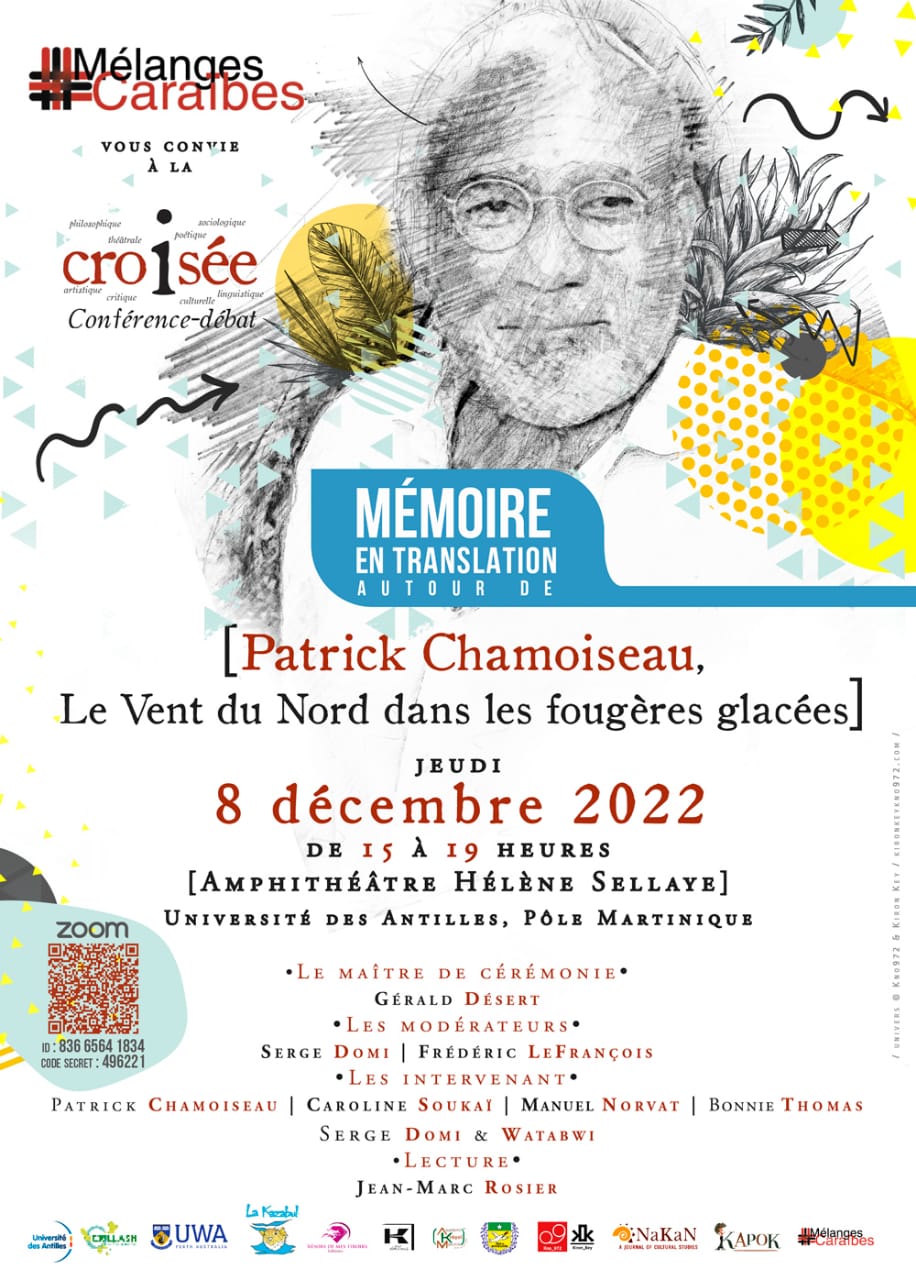

PODCAST : Mémoires en translation

LefrançoisFrédéricDésertGéraldChamoiseauPatrickSoukaïCarolineThomasBonnieDomiSergeNorvatManuelDonatienPatriciaRosierJean-MarcPodcast audio issu de la conférence internationale "MEMOIRES EN TRANSLATION"

-

L'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique d…

LefrançoisFrédéricL'envers du décor: rhéthorique visionnaire et instrumentalisation politique dans l'art dramatique de Derek Walcott

-

Femmes insdisciplinées - Le corps-tube, de la Renaissance italiennes à l'Amazonie

Hugh-JonesStephenInterview de Stephen Hugh Jones, dans le cadre de la sortie du livre "Femmes indisciplinées - Le corps-tube, de la Renaissance italienne à l'Amazonie". Roman publié le 13 octobre 2022 par les