Notice

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (1) : une improbable archéologie / Michel Lehmann

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (1) : une improbable archéologie / Michel Lehmann, in "Autour de Nijinski clown de Dieu", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 6 juin 2019.

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non pas du présent vers le passé, mais du présent vers l’Idéal. Ce mouvement porte l’édifice culturel et autorise le développement, l’émancipation et la divergence artistiques. Considérer du point de vue de la chronologie La Favola d’Orfeo de Monteverdi comme le premier opéra de l’Histoire est discutable, mais il est pertinent du point de vue de la relation que la création artistique entretient avec l’Antiquité. Présenté comme un spectacle inspiré de la tragédie antique (pour ne pas dire une imitation), cet opéra est un immense mouvement circulaire lancé du 17e siècle vers l’Antiquité pour revenir au temps présent. Son inscription dans la modernité de son temps ne tient pas d’un dialogue entre passé et présent, encore moins d’une nostalgie d’un monde perdu. Cette présence de l’Antiquité est en quelque sorte intemporelle, permanente, presque génétique. L’ère baroque en était tellement imprégnée qu’il n’y avait rien de surprenant à ce que les Romantiques tentent de s’en détourner. Stendhal en particulier s’était évertué à redéfinir la qualité de « Modernes » sans l’appui de la relation que l’ère baroque entretenait avec l’Antiquité. Pourtant cette dernière n’a jamais réellement disparu de la scène romantique (Norma, Nabucco, Les Troyens, Aida…).

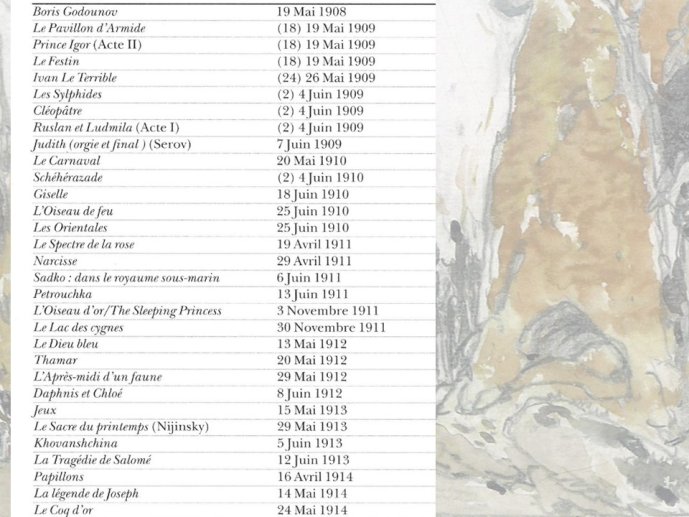

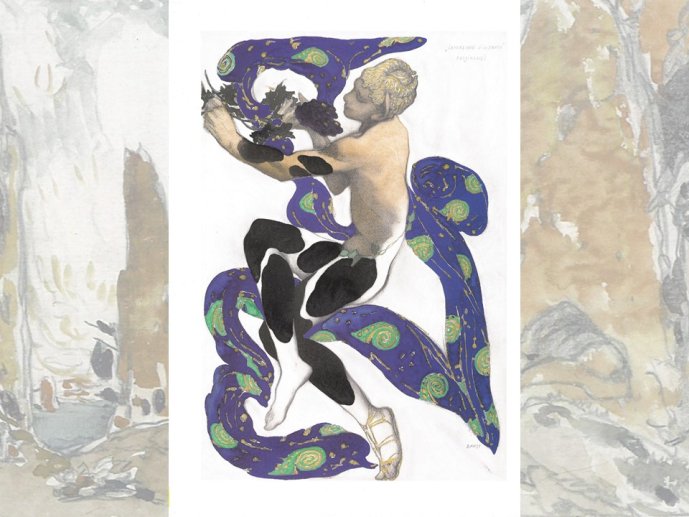

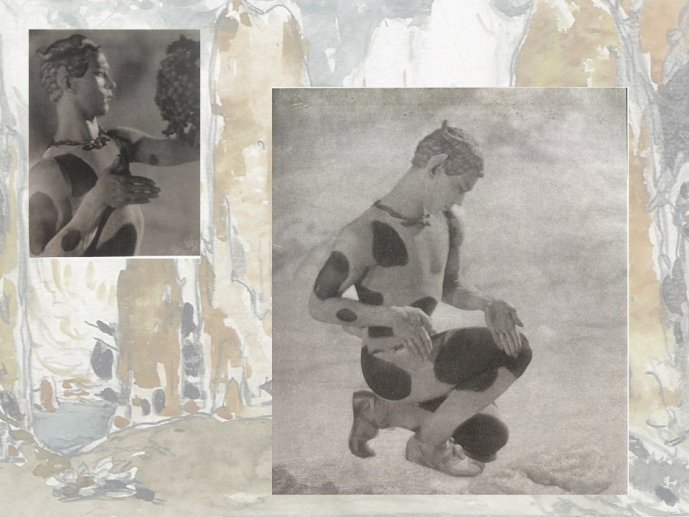

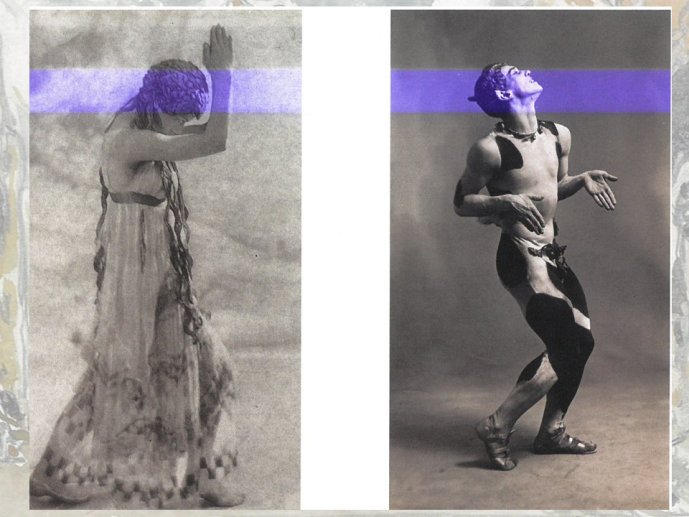

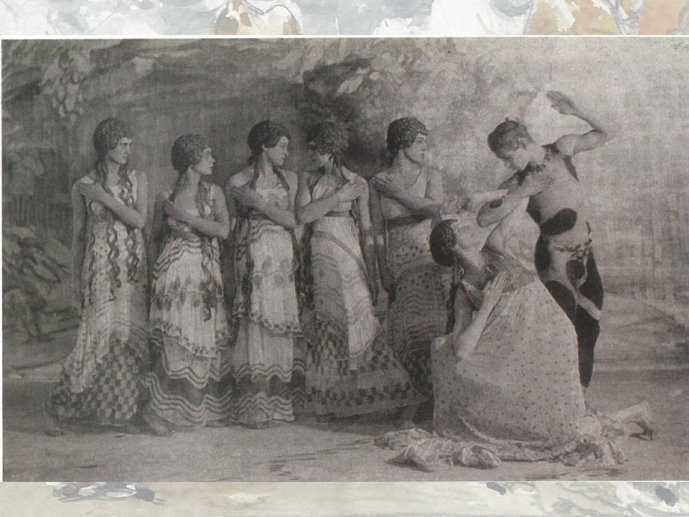

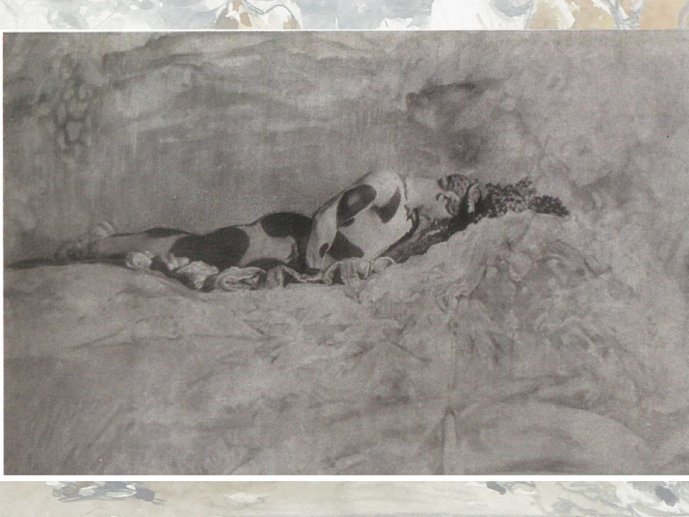

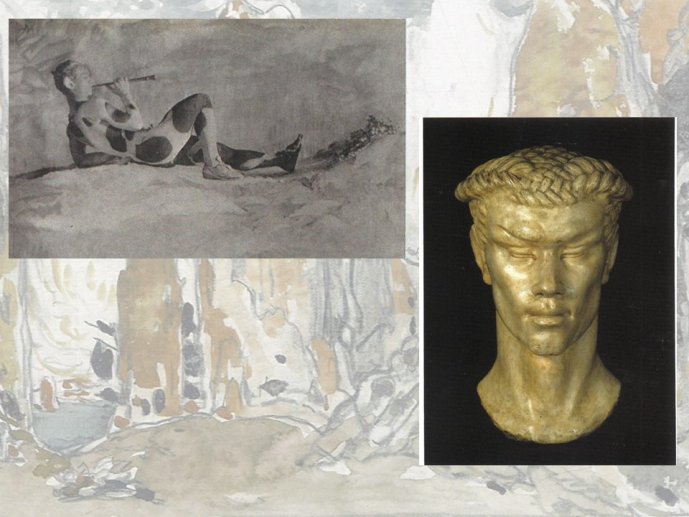

Du côté de l’Allemagne, théoriciens et philosophes dans la lignée de Kant et de Schlegel redéfinissent un idéal de la civilisation de la Grèce Antique qui permet de la rendre une nouvelle fois très attractive. Avec La Naissance de la tragédie à partir de l’esprit de la musique (1872), Nietzsche ouvre de nouvelles perspectives pour penser la modernité à partir de l’Antiquité. Ce célèbre essai annonce clairement les forces multiples qui seront en jeu dans la création scénique au tournant du 20e siècle. Le discours philosophique et esthétique autour du couple Apollon-Dionysos que l’on peut schématiser par le balancement entre perfection académique et invention subversive secoue le monde de la création musicale et chorégraphique. La grande aventure des Ballets Russes avec les fortes personnalités de Diaghilev, Nijinski, Fokine et Bakst, est marquée par l’influence d’une Antiquité qui offre un imaginaire de récits (Daphnis et Chloé, L’après-midi d’un Faune…) et propose un idéal qui ne contraint en rien l’audace créatrice. L’Antiquité appropriée par les Ballets Russes est tout le contraire d’un refuge. En tant qu’idéal, elle n’a pas été reconfigurée en modèle de vertus comme ce fut le cas à l’époque baroque. Le parrainage d’Apollon et de Dionysos semble bien plus à l’œuvre au sein de l’effervescence créatrice de cette troupe de chorégraphes, danseurs, compositeurs et décorateurs. Et pourtant, d’autres mouvements artistiques contemporains privilégient la valeur refuge de l’Antiquité à partir d’une posture plus réactionnaire comme en Italie.

Le retour vers l’Antiquité au début du 20e siècle ne réussit pas à être fédérateur, si tel fut seulement son but… Il ne rassemble pas la communauté des artistes au sein d’une rhétorique et d’une esthétique acceptées par tous comme à l’ère baroque. Il se dresse plus comme un miroir où chaque visage se réfléchit dans un mouvement de projection singulier, comme si chacun redessinait « son » Antiquité. Elle se met ainsi au service tantôt de l’innovation, du conservatisme, de l’authenticité archéologique, de la fantaisie, de la psychanalyse, de l’idéal artistique ou philosophique…

A l’occasion de la 24e journée d’étude, l’Institut IRPALL réunit des spécialistes de l’Antiquité, de l’Histoire des spectacles et de la Philosophie pour mieux cerner les influences de l’Antiquité sur la scène lyrique et chorégraphique du 20e siècle naissant, promettant déjà tant de bouleversements.

Mots-clés : Danse -- 20e siècle ; Danse -- 19e siècle ; Vaslav Fomitch Nijinski (1889-1950) ; Nižinskij, Vaclav Fomič (1889-1950) ; Relations entre les arts ; Symbolisme (opéra) ; Adaptations chorégraphiques ; Musique et danse ; Ballets russes ; Claude Debussy (1862-1918) ; Art antique (influence)

Thème

Documentation

Références documentaires

VENANZI, Maria Beatrice (2018). L’Après-midi d’un Faune de Mallarmé et le Prélude de Debussy : intersections du symbole entre poésie et partition, Revue italienne d’études françaises, 8, novembre 2018. [En ligne : http://journals.openedition.org/rief/1825].

SMIRNOVA, Natalia (2016). La compagnie des ballets russes. Paris, CNRS Éditions, 143 p.

VINAY, Gianfranco (2013). Les courbes de la musique et les angles de la danse. Nijinsky, Debussy et L’Après-midi d’un faune in, Myriam Cimenès, Alexandra Laederich (dirs), Regards sur Debussy, Paris, Éditions Fayard, 584 p.

ILLOUZ, Jean-Nicolas (2012). L'Après-midi d'un faune et l'interprétation des arts : Mallarmé, Manet, Debussy, Gauguin, Nijinski, Littérature, 4, vol. 168, 3-20. [En ligne : https://www.cairn.info/revue-litterature-2012-4-page-3.htm].

CARON, Pascal (2006). Faunes : poésie, corps, danse, de Mallarmé à Nijinski. Thèse en littérature française, Université Paris IV. Paris, Éditions Honoré Champion, coll. Romantisme et modernités, 331 p.

DEBUSSY, Claude (1993). Correspondance : 1884-1918. Paris, Éditions Hermann, coll. Savoirs : culture, 399 p.

NECTOUX, Jean-Michel (1989) L'Après-midi d’un Faune. Mallarmé, Debussy, Nijinski [exposition, Paris, Musée d’Orsay, 14 février–21 mai 1989], Éditions de la Réunion des musées nationaux, coll. Les dossiers du musée d’Orsay, 64 p.

DEBUSSY, Claude (1987). Monsieur Croche et autres écrits. Introduction et notes de François Lesure. Paris, Éditions Gallimard, 368 p.

BLANCHE, Jacques Émile (1912). L'Antiquité en 1912, Le Figaro, 29 mai 1912, 1-2. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2895973].

COCTEAU, Jean (1912). Une répétition de "l’Après-midi d’un Faune", Comoedia, 1702, 28 mai 1912, p. 1. [En ligne : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7647643z].

Dans la même collection

-

La danse et "l'âme antique" au début du XXe siècle / Marie-Hélène Garelli

François-GarelliMarie-HélèneLa place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Chorégraphier avec et selon Nijinski, entre Antiquité et (hyper)-modernité. Perspectives théâtrales…

Garcin-MarrouFloreLa place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Promenades à travers les opéras inspirés de l’antiquité au début du 20e siècle en Europe / Walter Z…

ZidaričWalterLa place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (2) : une ambivalence entre …

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidentalse présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

Sur le même thème

-

Une Antiquité rêvée entre parodie et satire : les exemples de 'Platée' et 'Arlequin Thésée' (1745) …

François-GarelliMarie-HélèneDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (2) : une ambivalence entre …

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidentalse présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Le dénouement et le sens. Fin du jeu et jeux sur la fin dans le théâtre antique / Marie-Hélène Gare…

François-GarelliMarie-HélèneC’est par l’élégant mouvement descendant d’un drapé rouge que le spectacle échappe à nos yeux de spectateur. Par l’artifice du quatrième mur, transparent, nous avons vu, ressenti et réagi. La fin du

-

Histoire et « Romanitas » dans l’opera seria : le cas des livrets mis en musique par Handel à Londr…

CervantesXavierDans l’immense vivier des sujets d’opéras, l’Histoire est une alternative au mythologique et au légendaire. Sa représentation sur scène s’éloigne du merveilleux, valorise la destinée humaine guidée

-

Regards contemporains sur l’Empire romain : la "piazza Augusto imperatore" et le "Foro Mussolini" d…

ForoPhilippeDans l’immense vivier des sujets d’opéras, l’Histoire est une alternative au mythologique et au légendaire. Sa représentation sur scène s’éloigne du merveilleux, valorise la destinée humaine guidée