Notice

Le dénouement et le sens. Fin du jeu et jeux sur la fin dans le théâtre antique / Marie-Hélène Garelli

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

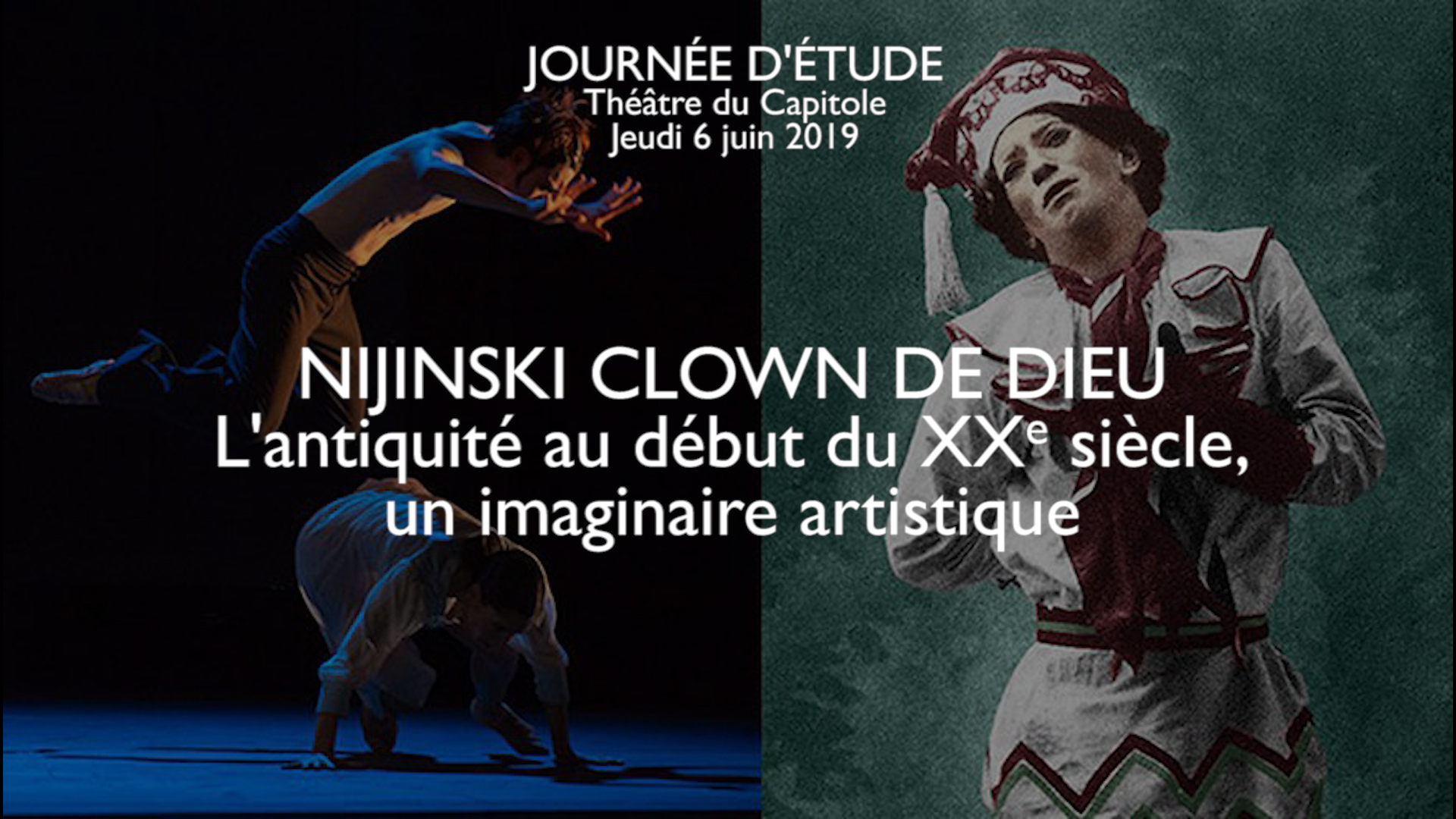

Le dénouement et le sens. Fin du jeu et jeux sur la fin dans le théâtre antique / Marie-Hélène Garelli, in "Autour de La ville morte. La destinée des personnages et la fin du spectacle", journée d'étude organisée par l'Institut de Recherche Pluridisciplinaire en Arts, Lettres et Langues (IRPALL) de l'Université Toulouse-Jean Jaurès dans le cadre d'un partenariat avec le Théâtre du Capitole, sous la responsabilité scientifique et la coordination de Michel Lehmann et Christine Calvet. Université Toulouse-Jean Jaurès, Théâtre du Capitole, 29 novembre 2018.

* Images et prise de son : Service audiovisuel de la Mairie de Toulouse.

C’est par l’élégant mouvement descendant d’un drapé rouge que le spectacle échappe à nos yeux de spectateur. Par l’artifice du quatrième mur, transparent, nous avons vu, ressenti et réagi. La fin du spectacle correspond au dénouement de l’intrigue, selon des principes formalisés sans doute bien avant l’Antiquité qui nous a légué les premières théories sur ce sujet. La chute du rideau sépare le public de la scène, elle le libère de l’emprise et de la fascination que l’intrigue a exercés sur les spectateurs, en ayant habilement exploité sa curiosité, son désir d’expérience artistique et son inavouable voyeurisme. Le dénouement libère aussi les personnages saisis dans la machine infernale de l’intrigue, pour reprendre l’expression de Cocteau. Souvent attendu comme le clou du spectacle, il est l’aboutissement d’une perspective narrative et dramatique qui soigne tout particulièrement les dernières scènes du spectacle. Il concrétise par une action ultime la fin d’un parcours dramatique suivant la ligne de la destinée des personnages, cette puissance souveraine réglant d’avance le cours des choses.

Les chercheurs réunis à l’occasion de cette journée d’étude par l’Institut IRPALL en partenariat avec le Théâtre du Capitole se penchent sur les enjeux de la dernière ligne droite d’un spectacle scénique. De la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice comme Isolde, et jouent de l’espoir d’éviter l’inévitable comme celle de Violetta. La mort invite aussi à la sublimation, comme Paul de La Ville morte qui accepte enfin d’assumer le deuil ou Werther qui renonce à la vie par désespoir. Elle nourrit l’édification morale comme les héros mythologiques de la tragédie classique et lyrique s’emploient à défier leur destin. A l’autre bout de l’échiquier, le lieto fine, la fin heureuse, n’est pas le seul apanage de la comédie. L’opera seria du 18e siècle n’hésite pas à réécrire les fins tragiques de ces modèles du siècle précédent pour encourager le public, soulagé d’avoir évité le pire, à s’approprier la conclusion morale du spectacle. Et ce même siècle édulcore la violence des dénouements des tragédies de Shakespeare, tout simplement parce qu’elles enfreignent le bon goût.

Et la fin du spectacle, paroles, musique, jeux de scène se hissent à leur meilleur. Il faut éblouir par des effets de langage, de rhétorique et de technique. Ici un effet de décor comme une cathédrale en feu, là une ultime réplique pour frapper les esprits (« Elle me résistait, je l’ai assassinée !… ») et surtout un dernier saut de l’ange visant l’aigu d’une voix fragile de soprano. Lorsque le rideau tombe définitivement, il recouvre un ultime moment où recettes de théâtre et visions du monde se conjuguent en un moment d’exception.

Mots clés : Tragédie grecque ; Tragédie latine ; Théâtre (genre littéraire) antique ; Influence antique ; Opéra -- 18e-19e siècles ; Dénouement (opéra) ; Fin (théâtre) ;

Intervention / Responsable scientifique

Thème

Documentation

Références documentaires

EURIPIDE (2017). Les Bacchantes. Texte établi et traduit par Henri Grégoire, introduction de Jackie Pigeaud. Paris, Éditions Les Belles Lettres, 110 p.

EURIPIDE (2012). Médée. Traduction de Myrto Gondicas et Pierre Judet de La Combe, introduction et notes de Myrto Gondicas et Pierre Judet de La Combe. Paris, Éditions Les Belles Lettres, 181 p.

ARISTOTE [1980] (2011). La Poétique. Texte, traduction, notes par Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot. Paris, Éditions du Seuil, 465 p. [En ligne : http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/poetiquefr.htm] ou [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k70607g].

GARELLI, Marie-Hélène (2007). La praetexta à Rome : une autre réception de la tragédie grecque [chap. 5], in Brigitte, Le Guen (dir.) À chacun sa tragédie ? Retour sur la tragédie grecque, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 141-165.

ESCHYLE (2000). Les Perses. Trad. Hélène CIXOUS. Paris, Éditions Garnier Flammarion, 254 p. [Version de 1870, trad. par Alexis Pierron : http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/eschyle/perses.htm].

GARELLI, Marie-Hélène (dir) (1998). Rome et le tragique, Pallas, 49, 409 p. [En ligne : https://www.persee.fr/issue/palla_0031-0387_1998_num_49_1].

SOPHOCLE (1998). Œdipe Roi. Trad. de Paul Mazon, introduction et notes par Philippe Brunet. Paris, Éditions Belles Lettres, 128 p.

DEFORGE, Bernard (1997). Le festival des cadavres. Morts et mises à mort dans la tragédie grecque. Paris, Les Belles Lettres, 144 p.

VERNANT, Jean-Pierre, [1972] (1986). Ambiguïté et renversement. Sur la structure énigmatique d'Oedipe Roi, in Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris, 99-131.

EURIPIDE (1880). Andromaque. Trad. de Émile Pessonneaux. Paris, Paris, Charpentier Libraire-Éditeur. [En ligne : http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/EURIPIDE_ANDROMAQUE.pdf].

SOPHOCLE (1877). Œdipe à Colone. Trad. de Leconte de Lisle. Paris, Alphonse Lemerre Éditeur, 68 p. [En ligne : http://www.theatre-classique.fr/pages/pdf/SOPHOCLE_OEDIPEACOLONE.pdf].

HÉRODOTE (1850). Histoires. Livre 1 : Clio. Trad. de Philippe-Ernest Legrand. Paris, Éditions Les Belles Lettres, 359 p.

EURIPIDE (1832) Hécube, in Tragédies d'Euripide. Trad. M. Artaud. Paris, Charpentier Libraire-Éditeur. [En ligne : http://remacle.org/bloodwolf/tragediens/euripide/hecube.htm].

Dans la même collection

-

Le tragique au Grand Siècle depuis les tragédies en musique de Lully / Yann Mahé

MahéYannDe la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

-

« È morta ! » : formules spectaculaires de chute de rideau dans l’opéra italien de Verdi à Puccini …

De la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

-

La destinée des personnages et la fin du spectacle. Dénouements / Michel Lehmann

La chute du rideau sépare le public de la scène, elle le libère de l’emprise et de la fascination que l’intrigue a exercés sur les spectateurs, en ayant habilement exploité sa curiosité, son désir d

-

Opéra et parabole : Britten, Vaughan Williams et Stravinsky / Gilles Couderc

CoudercGillesDe la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

Avec les mêmes intervenants et intervenantes

-

Une Antiquité rêvée entre parodie et satire : les exemples de 'Platée' et 'Arlequin Thésée' (1745) …

François-GarelliMarie-HélèneDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

Mythe, sexe et révolution. Le viol de Lucrèce, un mythe fondateur de la République romaine ? / Mari…

François-GarelliMarie-HélèneLe mythe du viol de Lucrèce traverse sans discontinuité les siècles, avec un intérêt glissant progressivement de la portée politique vers le destin personnel de l’héroïne. Seule l’issue du suicide est

-

La danse et "l'âme antique" au début du XXe siècle / Marie-Hélène Garelli

François-GarelliMarie-HélèneLa place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Théâtre antique et enjeux contemporains : créer dans l’écart / Pierre Letessier, Jean-Claude Bastos…

BastosJean-ClaudeBourutGrégoryLetessierPierrreFrançois-GarelliMarie-HélèneThéâtre antique et enjeux contemporains : créer dans l’écart / Pierre Letessier, Jean-Claude Bastos, Grégory Bourut, in 4ème séance du séminaire "Le passé au présent : les passeurs du patrimoine. 2.

Sur le même thème

-

Une Antiquité rêvée entre parodie et satire : les exemples de 'Platée' et 'Arlequin Thésée' (1745) …

François-GarelliMarie-HélèneDonné en 1745 à la cour du roi louis XV, 'Platée' offre l’occasion de dresser un contexte historique, culturel et artistique riche en événements et en polémiques. Le siècle des Lumières pose en lui

-

Verdi, la Russie et le destin, un thème profondément slave / Walter Zidaric

ZidaričWalterDans un premier temps, cette communicaton contextualise la naissance de l'opéra 'La Force du destin' dans la Russie de l'époque et explique les choix de Giuseppe Verdi qui fait adapter par son

-

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (1) : une improbable archéol…

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidental se présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Les partitions musicales des spectacles "antiques" dansés par Nijinski (2) : une ambivalence entre …

La place de l’Antiquité dans la vitalité créatrice de l’art occidentalse présente comme une référence, dépassant la fonction de simple modèle à imiter et provoquant un mouvement de retour, retour non

-

Le tragique au Grand Siècle depuis les tragédies en musique de Lully / Yann Mahé

MahéYannDe la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

-

« È morta ! » : formules spectaculaires de chute de rideau dans l’opéra italien de Verdi à Puccini …

De la comédie à la tragédie, le rideau tombe sur des scènes finales très différentes, où la mort s’invite fréquemment. Les romantiques apprécient la mort de l’héroïne, victime comme Tosca, rédemptrice

-

La destinée des personnages et la fin du spectacle. Dénouements / Michel Lehmann

La chute du rideau sépare le public de la scène, elle le libère de l’emprise et de la fascination que l’intrigue a exercés sur les spectateurs, en ayant habilement exploité sa curiosité, son désir d

-

Histoire et « Romanitas » dans l’opera seria : le cas des livrets mis en musique par Handel à Londr…

CervantesXavierDans l’immense vivier des sujets d’opéras, l’Histoire est une alternative au mythologique et au légendaire. Sa représentation sur scène s’éloigne du merveilleux, valorise la destinée humaine guidée

-

Regards contemporains sur l’Empire romain : la "piazza Augusto imperatore" et le "Foro Mussolini" d…

ForoPhilippeDans l’immense vivier des sujets d’opéras, l’Histoire est une alternative au mythologique et au légendaire. Sa représentation sur scène s’éloigne du merveilleux, valorise la destinée humaine guidée