La coutume : formes, représentation et enjeux

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

- document 1 document 2 document 3

Descriptif

Lors de ce colloque, il s’agit de considérer le Discours de la servitude volontaire (et, s’il se peut, les autres œuvres de La Boétie, ou que l’on a coutume d’attribuer à La Boétie) comme mettant en cause des notions centrales dans la culture de la Renaissance, de les re-situer dans les périodes antérieures au XVIe siècle, mais également d’en voir les prolongements jusqu’au XVIIIe siècle.

Dans un passage marqué par l’influence d’Hérodote et son regard sur les civilisations orientales, le début du

Discours fait de la coutume le premier principe explicatif de la « volonté de servir ». D’abord étudier la

présence du thème, de l’historien grec à Montesquieu et au-delà, en précisant ses enjeux philosophiques (son

inscription dans l’opposition entre nature et convention notamment), en mettant l’accent sur la manière dont il est exposé, tout autant que sur le travail de réflexion qu’il suscite - prise de conscience relativiste, analyse des processus d’accoutumance et de désaccoutumance...

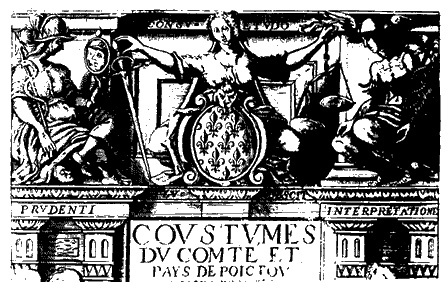

Sous une perspective moins critique mais pas nécessairement coupée de la précédente, il y a également

lieu de considérer la coutume comme fondement social et notion juridique, en reliant en particulier le Discours aux mutations que connaît le droit à partir du XVe siècle. « Coutumiers », recueils de coutume ou commentaires

pourront ainsi être les supports d’analyses sur le statut des coutumes, sur leurs rapports avec le droit romain, sur le mouvement de « rédaction » et de « réforme » dont elles sont l’objet, et plus largement sur les rapports

problématiques qu’elles entretiennent avec la Loi tout au long de l’Ancien Régime.

Il est loisible enfin, et dans la continuité, de traquer la coutume, ses formules et ses modalités dans des

cadres autres que ceux du droit. Par exemple, sa présence dans la langue, dans les proverbes ou autres tours

idiomatiques, pourra donner lieu à des considérations sur les « parlers », leur rôle et leur sort dans les œuvres et les pratiques savantes.

Au croisement de la philosophie, de la littérature, du droit et de l’histoire, ces journées se veulent un espace

d’échanges entre les disciplines et leurs usages, comme de confrontation entre les différents textes qui traitent de la « coutume ».

Vidéos

La coutume : formes, représentation et enjeux. Présentation du colloque / Olivier Guerrier

La coutume : formes, représentations et enjeux. Présentation / Olivier Guerrier. Colloque organisé dans le cadre des 4e Rencontres internationales La Boétie de Sarlat par la Société des amis de La

La coutume : un concept venu d’Hérodote ? / Pascal Payen (texte lu par Olivier Guerrier)

En Grèce ancienne, le substantif nomos désignerait, selon les contextes, tantôt la « loi », dont se dotent les citoyens réunis à l'assemblée, dans le cadre de la cité, tantôt – et dans ce cas le plus

Habitude, coutume et accoutumance dans les théories de la fin du Moyen Age / Didier Ottaviani

Les théories de la connaissance médiévales et renaissantes insistent sur l'importance de l'habitus à la fois dans le champ spéculatif et le champ pratique. En étudiant la manière dont se constituent

Coutume et innovation, la question du droit naturel dans le "Discours" / Nicolas Israel

Comment comprendre l'irruption de la thématique du droit naturel dans le "Discours de la servitude volontaire" ? L'affection fraternelle se présente comme un précepte de la loi naturelle destiné à

La coutume : autonomie et aliénation en domaines aléatoires / André Tournon

Dans "les Essais", la coutume présente deux aspects contrastés. Émanant du « commun consentement » d’une collectivité, elle est l’expression juridique de l’autonomie de cette collectivité, et

Coutume et critique : sortir du système rhétorique / Sophie Peytavin

Que vaut la notion de coutume sur le terrain épistémologique ? La philosophie a toujours posé que la pensée véritable consistait en un élargissement par rapport aux idées spontanées, à la pensée

Coutume, temporalités et territoires : regards sur la littérature juridique (16e-17e) / Martine Gri…

Un des fondements de la coutume est son rapport au temps : quel changement, quels effets apporte la mise en écrit ordonné par le roi fin XVe et au XVIe siècle, commençant avec l'ordonnance de Montils

Coutume et connaissance empirique / Laurent Gerbier

La notion de coutume joue un rôle essentiel dans la description de la construction de la connaissance humaine à partir de l'expérience : elle permet en effet de comprendre le passage du particulier

Je compare la loy au Roy, et la coustume au tyran... / Stephan Geonget

Stephan Geonget examine la question de la coutume en la resituant au cœur des débats entre juristes qui avaient lieu alors. De fait, la question du statut juridique de la coutume est d’une actualité

Pouvoir, langue et coutume au XVIe siècle / Jean-Pierre Cavaillé

Jean-Pierre Cavaillé se propose d'examiner la relation entre langue et coutume au XVIe siècle, qui donne lieu au XVIe siècle à une réflexion particulièrement riche et diversifiée, en prenant en

Le sage, la loi, la coutume, chez Pierre Charron / Didier Foucault

Témoin des guerres de religion et disciple de Montaigne dont il systématise les thèses, Pierre Charron montre dans "La Sagesse" qu’il n’y a rien de plus trompeur que la coutume qui tire son pouvoir

La coutume : déformation ou formation de l'homme ? (La Boétie, Montaigne, Descartes, Pascal) / Sylv…

La culture est le résultat d’un travail exercé sur la nature qui peut à la fois être compris comme dénaturation et comme formation acquise par la coutume. "Le Discours de la servitude volontaire" d

Y a-t-il une rationalité des coutumes ? Montesquieu / Céline Spector

En minimisant le rôle du droit naturel, désormais dénué de privilège normatif, en accordant une place décisive aux coutumes dans l’histoire juridique européenne, Montesquieu propose une réflexion

Intervenants et intervenantes

Docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Enseigne la philosophie à l'Université de Toulouse-le-Mirail (en 1991)

Chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales et membre du Laboratoire interdisciplinaire Solidarités, sociétés, territoires (en 2023)

Maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Toulouse 2-Le Mirail (en 2007). Spécialiste de la pensée de l'Europe baroque

Docteur en Lettres. A soutenu sa thèse à l'Université François Rabelais, Tours, en 2002. Enseigne au Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance, Tours.

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses.

Philosophe, maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille (en 2001).

Maître de conférences à l'Université de Tours (en 2011), Laboratoire InTRu (EA 6301) (en 2021)

Professeure des universités en Philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (en 2024)

Enseignant-chercheur en Littérature et Langue françaises de la Renaissance à l'Université Toulouse - Jean Jaurès, membre de l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse (en 2025)

Agrégé et docteur en philosophie. Enseigne à l'Université de Lyon-III (en 2001)

Maître de conférences en philosophie à l'ENS Lyon. Membre de l'Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités (IHRIM) à l'ENS de Lyon (en 2024)

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et agrégé de philosophie

Maître de conférences puis professeur à l'Université de Toulouse II-Le Mirail (en 1997)

Professeur d'Histoire grecque, en poste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès (en 2020)

En poste à l'Université Toulouse-Jean Jaurès (depuis 1995) et membre du laboratoire Patrimoine, littérature, histoire (en 2022)

Philosophe. Professeure de Philosophie à Sorbonne Université, laboratoire Sciences normes démocratie (SND - UMR 8011) en 2024. Ses recherches portent sur la philosophie politique moderne et contemporaine, et notamment à l’héritage des Lumières.

Docteure en philosophie (Paris X-Nanterre, 2000). Maître de conférences à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux III, membre de l'Institut universitaire de France (en 2009), agrégée de philosophie (2010). A soutenu une habilitation à diriger des recherches en philosophie à Paris 1 en 2010

Professeur à l'Université de Provence (en 1991). Spécialiste de Montaigne

Thèmes

Documentation

Référence bibliographique

GERBIER, Laurent, GUERRIER, Olivier (dirs) (2012). Les Figures de la coutume. Autour du Discours de la servitude volontaire. Paris, Éditions Classiques Garnier, coll. Cahiers La Boétie, 239 p.